为有牺牲多壮志,敢教日月换新天

作者: 郭秀翔

开栏语

今年是中国共产党山西地方组织成立100周年。100年来,中国共产党领导山西人民,走过了波澜壮阔的奋斗历程,谱写了气吞山河的壮丽史诗。新民主主义革命时期,党领导山西人民浴血奋战、百折不挠,为夺取抗日战争的胜利和解放全中国作出了重要贡献。中华人民共和国成立后,党领导山西人民自力更生、发愤图强,为社会主义现代化建设奠定了重要的物质技术基础,有力地支援了国家的经济建设。党的十一届三中全会后,党领导山西人民解放思想、锐意进取,社会生产力得到极大解放和发展,为保障国家能源供应作出了巨大贡献。进入新时代,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,山西人民砥砺奋进、开拓创新,经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革。

为庆祝中国共产党山西地方组织成立100周年,本刊从2024年第1期起,连续刊发有关文章,全面反映山西人民在中国共产党的领导下,从新民主主义革命到社会主义革命和建设、从改革开放到中国特色社会主义新时代的奋斗历程和辉煌成就,热情讴歌党领导人民群众在山西不懈奋斗创造的伟大成就,生动彰显中国共产党领导和中国特色社会主义制度的政治优势、中国特色社会主义在山西的实践成果,以激励鼓舞广大党员、干部和群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,从山西百年党史中汲取智慧和力量,奋力谱写全面建设社会主义现代化国家山西篇章。

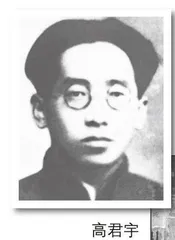

1921年7月,中国共产党宣告成立,这是中华民族发展史上开天辟地的大事变,从此,中国共产党登上引领中华民族改变命运、走向复兴的历史舞台,承担起带领中国人民谋求民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福的历史重任。中国共产党成立后,全国最早的一批共产党员担负起在各地建立党组织的重任。1924年5月,山西籍共产党员高君宇回到家乡,开展建党活动,建立太原党小组,随后,成立中共太原支部,这是山西最早的党组织,由此揭开了山西人民革命斗争的崭新篇章。

一

在中国共产党创立初期,山西就有党的活动和影响。山西党组织创始人高君宇1920年在北京加入共产党小组后,经常回到山西开展革命活动,在他的指导帮助下,1921年5月太原社会主义青年团成立,为山西党组织的建立在思想上、组织上做了准备。在1923年中国社会主义青年团第二次全国代表大会上称赞“太原是唯一的与中央有较密切关系的地方团,此点值得大会赞扬,于工人运动也颇努力”。

1924年1月,以国民党第一次代表大会为标志,国共合作的局面正式形成。为发展中国共产党的力量、推动北方地区的国民革命运动,中共北京区委执行委员高君宇根据李大钊指示,于同年2月和5月回到山西,开展建党活动和推进山西的国共合作,建立起太原党小组。随后,又成立中共太原支部,书记张叔平,组织委员彭真,宣传委员李毓棠。中共太原支部成立后,山西人民的革命斗争有了领导核心,揭开了革命斗争的崭新篇章。

1925年至1926年,在大革命的洪流中,山西党组织领导学生掀起反对阎锡山当局强征房税斗争和声援五卅反帝爱国运动。团中央机关刊《中国青年》对此进行了连续报道,团中央执行委员、《中国青年》主编恽代英称赞:“山西青年能够在阎锡山高压之下,代表本省民众利益而奋斗,自然是很值得各地青年仿效的……”经过革命斗争的锻炼,1925年12月,中共太原地委成立。

1926年至1927年初,在中共太原地委的领导下,山西工农革命运动逐步掀起高潮。在此起彼伏的斗争中,坚持半年之久的榆次晋华纱厂工人大罢工在山西工人运动史上书写了光辉的一页。早期党的领导人之一蔡和森曾指出,北方党领导下的真正的群众斗争,开始于正太路石家庄的铁路工人,而发展于“五卅”后太原的罢工罢市和榆次纱厂的长期斗争。

随着工农革命运动的日益高涨,山西党组织得到大发展,中共榆次地委、临汾地委、汾阳地委和晋城地委先后成立。为加强党对山西地区工作的领导,1927年5月,中共中央决定成立中共山西省委,书记颜昌杰。此时,全省党员发展到1500余人,建立起5个地委,党的组织遍及30余县。

1927年7月,轰轰烈烈的大革命失败,山西和全国各地一样陷入白色恐怖之中。但幸存的共产党人和革命群众没有被吓倒、被征服,“他们从地下爬起来,揩干净身上的血迹,掩埋好同伴的尸体,他们又继续战斗了……”

二

“革命是血与肉换来的”。这是1936年10月中共中央北方局出版的机关刊《火线》刊登的一篇文章标题,该文是为纪念牺牲的中共山西特委书记王伯唐等烈士而作。从大革命失败到全民族抗战爆发前,无数共产党人抛头颅、洒热血,为革命献出了宝贵的生命。在他们中,有山西早期党团组织负责人王振翼、贺昌、张叔平、侯士敏、纪廷梓及省级领导成员王瀛、邓国栋、周玉麟、汪铭、王青士、刘天章、谷雄一、阴凯卿、任国桢、王伯唐等。山西省级领导机构和全省各地党组织数次遭到破坏,但革命的红旗始终飘扬在三晋大地。

土地革命战争时期,中国共产党在山西力图“创建苏区,将山西变为江西第二”。山西成为北方地区建立中国工农红军最早的省份之一。1931年5月和7月,中国工农红军晋西游击队和中国工农红军第二十四军先后成立,分别在吕梁山、太行山开展武装斗争,成为党在北方地区创建革命根据地,走农村包围城市、武装夺取政权道路的重要实践。天津《益世报》将红二十四军成立前的平定兵变称之为“北方之朱毛”“较这江西省过之而无不及也”。后来,这两支红军在反动军队的重兵“围剿”之下,不得不转移到陕北,成为创建中国工农红军第二十六军的一部分力量。

九一八事变后,山西广大学生掀起“一二·一八”抗日反蒋运动,有力地打击了国民党在山西的反动势力,促进了山西革命高潮的到来和党组织的恢复。在山西党组织的推动下,从1932年至1934年,各种抗日救亡团体纷纷成立,抗日救亡运动如火如荼。

中央红军长征到达陕北后,为打通抗日路线和巩固扩大苏区,1936年春,毛泽东、彭德怀率领中国人民红军抗日先锋军渡河东征来到山西,历时75天,转战50余县,筹款物折合50余万银元,在20多个县建立党组织和苏维埃政权,8000多名山西子弟参加红军。东征红军在中华民族生死存亡的危急关头高举抗日救国的大旗,促进了山西抗日民族统一战线的建立。红军东征期间,中共中央政治局在晋西一带召开会议,毛泽东明确提出“经营山西”“赤化山西”、在山西建立抗日根据地的战略方针。红军回师陕北后,中共中央发出《停战议和一致抗日通电》,并加紧了对阎锡山的统战工作。

1936年9月,山西牺牲救国同盟会成立,薄一波根据中共中央北方局指示,接受阎锡山的邀请,回山西主持牺盟会工作,共产党员在牺盟会掌握了领导权。在北方局的实际领导下,牺盟会充分利用特殊形式的民族统一战线形式,合法地贯彻党的路线、方针和政策、策略,广泛宣传发动民众,组织训练民众,武装民众,培养革命干部,团结进步势力,建立新型抗日武装,使山西成为华北抗日救亡运动的中心。短时间之内,全国20多个省市数万名爱国知识青年纷纷来到山西,投入抗日救亡工作。当时,爱国将领续范亭回到山西,称赞:“山西以一隅之地,进行了守土抗战,收罗进步青年,成立牺盟会,表现了思想自由,允许开设生活书店。我看见山西有了光明,虽然是仅仅点出了一支土蜡烛来,光明不大,但我却和许多爱国青年一样,像扑灯蛾似的,围着这一点儿光明,不肯他去了。”

1936年底,中共(红军)驻晋秘密联络站在太原建立,山西特殊形式抗日民族统一战线初步形成。

三

全民族抗战爆发后,根据国共谈判达成的协议,红军改编为国民革命军第八路军,开赴山西抗日前线。中共中央北方局和八路军总部先后移驻山西,周恩来以中共中央代表身份来到山西,全力推动国共两党在山西的军事、政治合作,广泛接触各抗日团体、各界进步人士,大力推动和发展山西群众性的抗日民族统一战线。毛泽东对山西抗日前线的周恩来、刘少奇、朱德等发出一系列指示,指出:“山西将成为华北的特殊局面,这根本的是因为有红军,其次则是阎锡山与我们结合起来。由于这两个力量的结合,将造成数百万人民的游击战争。我们应坚持这一方针,布置全省的游击战。”“游击战争主要应处于敌之翼侧及后方,在山西应分为晋西北晋东北晋东南晋西南四区,向着进入中心城市及要道之敌人,取四面包围袭击之姿势。”

“咆哮黄河水,夜渡三军忙。侯马上火车,同蒲铁路上。为酬报国志,兼程向北方……”这是曾任八路军第一一五师独立旅政治部副主任欧阳文在1937年写下的一首诗,形象地反映了八路军当年渡黄河的情景。挺进山西的八路军三大主力分别以五台山、管涔山、太行山、吕梁山为依托,相继从晋东北、晋西北、晋东南向晋察冀、晋察绥、晋冀豫边区和晋西南地区扩展,广泛发动群众,发展地方武装,组建抗日民主政权。八路军在晋东北、晋西北、晋东南、晋西南四区的展开与山区抗日根据地的创建,为建立以山西为中心的华北游击战争战略支点和八路军实行更大规模的战略展开奠定了基础,不仅使山西成为共产党、八路军实行与坚持抗战的“立足点”,而且,依托这4个战略支点,不断向外展开,最终成为共产党、八路军扩大与发展华北抗战的“出发地”,创建了晋察冀、晋绥、晋冀鲁豫和山东抗日根据地。

与此同时,在中共中央和北方局的直接领导下,山西各地党组织相继恢复和建立,抗日民族统一战线进一步得到发展,建立了山西新军和第二战区民族革命战争战地总动员委员会。全省以牺盟会名义组织起来的团体会员总数发展到300万人左右。在山西105个县中,有70多个县的县长由牺盟会特派员担任。战动总会是全民族抗战爆发后中国共产党在一个战区与地方当局首创的公开合法的抗日民族统一战线组织,广泛开展战地动员,动员组织民众投身抗日,大力发展抗日武装。在中国共产党的领导下,太原成成中学师生举校从军,被誉为中国“青年运动的一面旗帜”,就连五台山的僧人也建立了抗日自卫队。

为配合开赴山西的八路军创建根据地,中共中央北方局在以山西为中心的各地加强了建立和健全党的领导机构的工作。1937年10月,北方局按战略区调整华北地区各省委、工委和特委的工作区域,山西工委改称“中共山西省委”。此后,中共晋察冀省委、冀豫晋省委、晋西北工委和晋西省委又相继成立。1937年11月太原失守后,中共山西省委移驻临汾,负责领导晋西南地区党的工作。原属其领导的晋东北、晋西北、晋东南3个战略区党的工作分别归属新成立的晋察冀省委、晋西北工委和冀豫晋省委领导。1938年8月至1939年4月,各抗日根据地党组织的设置进一步打破原有省区县的建制和界限,跨省的四大区先后改称“区党委”。

“北华收复赖群雄,猛士如云唱大风。自信挥戈能退日,河山依旧战旗红。”这是八路军总司令朱德在山西抗日前线写下的一首诗。山西作为华北抗战的主战场之一,据不完全统计,全民族抗战时期境内进行的70余次著名战役、战斗共歼灭日军近7万人,同时将日军重兵牵制在山西战场上,有力支撑了华北抗日根据地的对日作战。

首战平型关,威名天下传。平型关大捷是全民族抗战爆发后中国军队主动对日作战的第一个大胜利,振奋了全国军民的抗战信心。再战雁门关、夜袭阳明堡飞机场,摧毁敌机24架,创造了战争史上的奇迹,有力地打击了日军的空中力量,配合了忻口正面战场的作战。

百团大战是八路军在华北发动的规模最大、持续时间最长的一次带战略性进攻的战役,在国民党顽固派妥协投降暗流甚嚣尘上的情况下,振奋了全国军民夺取抗战胜利的信心。山西是百团大战的主战场,正太路破击战、狮脑山和关家垴战斗等打得非常激烈,如今,在狮脑山上矗立起百团大战纪念碑。

黄崖洞保卫战以少胜多。韩略村伏击战歼灭日军“战地观战团”军官180余人,狠狠打击了日军“铁滚扫荡”的嚣张气焰。

在沁源围困战中,8万沁源人民全民皆兵、全民参战。他们把水井填死,把碾磨炸毁,数九寒天带上粮食和日用品,转移进山庄窝铺,天当被、地当床,风餐露宿,无一人叫苦叫难。转移出去的民兵自卫队,广泛开展麻雀战、地雷战,使敌人胆战心惊,日夜不宁。经过两年半的围困,最终取得了胜利。延安《解放日报》发表社论《向沁源军民致敬》,称赞:“模范的沁源,坚强不屈的沁源,是太岳抗日民主根据地的一面旗帜,是敌后抗战中的模范典型之一。”沁源围困战的胜利,充分显示了共产党领导下的人民战争的强大威力,作家周立波在报告文学《沁源人民》中称赞:“在中国共产党领导之下组织起来的沁源人民,真正没有一个贱骨头,没有一个做汉奸的孬种,这的确是他们全体的光荣。勇敢忠贞的沁源的人民,和八路军新四军的一切其他根据地的英勇忠贞的军民一样,把我们伟大的中华民族的气节,高扬到霄汉,而且将要流芳于千古。”