为和平民主而奋斗

作者: 黄艳

中国共产党代表团驻沪办事处旧址(又称周公馆),是1946年周恩来在上海工作、生活过的地方,具有重要的历史意义和革命传统教育作用。1982年3月5日,纪念馆实行内部开放,1986年9月1日起,正式对外开放。2019年10月16日,被国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。在以往的许多文献资料中我们经常看到“1946年周恩来数次来上海”,于是总有热情的参观者好奇“数次”究竟是几次?每次到沪所为何事?带着这些问题,笔者与您一同翻开历史的相册。

第一次:国共和谈奔走忙

1946年初,国民政府宣布还都南京,国共谈判的重心由重庆移至南京。此后,民盟(即中国民主同盟)的大部分领导人也先后来到上海,但国民党当局却不让民盟参与和谈,民盟对此极为不满。5月中旬,民盟致函在南京的周恩来,希望他能到上海共商大事。周恩来对此极为重视,但彼时忙于同马歇尔的会谈,一直无暇成行。

7月14日下午,周恩来从南京到达上海,不顾舟车劳顿当晚便去看望民主人士、民盟创始人之一的罗隆基,向其通报了国共和谈的经过和现状。此行是周恩来在抗战胜利后首次赴沪。

次日一早,鉴于国民党政府在救济物资分配上的不公正做法,周恩来与“解总”(即中国解放区救济总会)秘书长伍云甫等前往福州路120号“联总”(即联合国善后救济总署)、“行总”(即行政院善后救济总署)办事处,商谈有关黄河堵口工程和救济费等问题。晚间,又在周公馆接见记者10余人谈时局问题。

上海工委青年组负责人刘光因病住进上海第四医院。其间,周恩来在千头万绪的工作中曾3次亲往医院探视。7月16日晨,刘光停止了呼吸。周恩来、邓颖超闻讯赶往医院,周恩来悲痛得说不出话来。下午,他和邓颖超等在参加刘光公祭仪式后,乘美机离沪抵宁(南京简称),继续磋商苏北战争问题。

第二次:疾风劲草志愈坚

7月17日下午5点,周恩来乘机由宁抵沪。他同上回一样忙碌,抵沪当晚就赶赴海格路(今华山路)范园张君劢寓所,与罗隆基等晤谈。第二天上午,周恩来、伍云甫等参加“联总”“行总”和水利委员会为解决黄河堵口复堤问题而召开的联席会议,晚间与“行总”续谈时,决定近日赴河南实地考察黄河堵口工程。

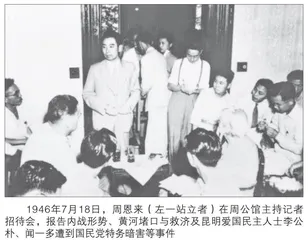

7月18日下午,周恩来在周公馆举行中外记者招待会,百余名记者把不大的会客室挤得满满当当。会上,周恩来追述了他本月先后两次到沪的直接原因,是参加“联总”“行总”及水利委员会的联席会,以解决黄河堵口复堤问题。对国民党军队破坏政协决议和停战协定的行径,周恩来指出:“现在的情况是由局部的内战向着全面的内战发展和扩大。”对李公朴、闻一多遇害事件,他愤慨地说:“这不是偶然的,而是和平民主运动中一种反动的逆流,想以这种最卑鄙的手段来吓退民主人士”,“这些问题的严重性不亚于内战”。周恩来最后说:“现在情形如此严重,我们仍为和平民主而奋斗。只要能永远停止战争,我们仍愿在政治协商的前提下,解决任何争执的问题。”①当晚,周恩来赶往靖江路45号访晤宋庆龄,交换对时局的看法。

19日上午,周恩来同伍云甫、成润等赴开封视察黄河花园口堵口工程。

第三次:历经曲折促解决

7月21日下午,周恩来由开封返回上海。次日上午,他同伍云甫等与“行总”“联总”代表续谈黄河堵口和救济问题,他详细介绍了视察情况以及地方政府和各方面工程技术人员对黄河堵口问题的意见,最后达成“因夏汛水势过猛,待9月汛期后再予堵口”的一致意见,并由三方组成调查委员会,视灾情合理拨款进行救济。此后几日,周恩来先后会见上海市长吴国桢、民主人士叶圣陶、原淞沪警备司令杨虎和美国著名女记者、作家安娜· 路易斯·斯特朗等,并与办事处同志们座谈工作。

7月25日中午,民主战士、人民教育家陶行知突发脑溢血,周恩来与邓颖超等赶去看望时已去世,他们向遗体告别,悲痛泣下。下午,周恩来离沪赴宁。

第四次:奔走疾呼向光明

9月1日中午,周恩来由宁抵沪。在南京机场时得知《中美剩余战时财产出售协定》已于前一日签订,十分愤慨。当天下午即在周公馆召开中外记者招待会,介绍了8月初司徒雷登提议组织的“五人小组”的工作性质、内容等,还特别指出,目前内战“规模之大是20年来内战中所没有的”“由于美国低价抛售军用物资,致使中国的内战扩大”。晚上,周恩来在周公馆宴请沈钧儒、罗隆基、张君劢、章伯钧等民主人士。宴会结束后,又与办事处人员座谈时事至凌晨。

2日,周恩来电告司徒雷登,因事延后一日返宁。同日致函宋子文,谴责国民党政府方面在黄河花园口堵口、炸河堤制造水灾,水淹苏北解放区罪行。晚上,参加周公馆庭院聚餐会,会后与邓颖超、陈家康等前往沪光电影院观看苏联彩色影片《苏联之光》。

3日中午,周恩来离沪去宁,参加“五人小组”会谈。临行前他对记者说:中国大局有引起完全决裂及扩大为全面内战之危险。而国民党之所以敢于发动残酷内战的主要原因之一,是美国政府的支持。

第五次:力挽狂澜于极危

1946年9月,国内局势开始急速恶化,内战的战火在大江南北蔓延。9月4日,国民党政府参谋总长陈诚公开发表谈话,宣布国民党军队将进攻解放区之一的张家口。此举表明了国民党决心使谈判最后破裂。周恩来愤然退出谈判,9月16日下午,乘飞机来到上海。同前几次一样,周恩来仍居住于周公馆,共计停留36天。在沪期间,周恩来认真听取了在上海工作以及从南方各地来上海等待他的同志们的汇报,他用最简洁的话语向大家报告内战的紧张形势,继而布置下一步工作,直至深夜。

9月下旬至10月上旬,周恩来多次召开记者招待会,向中外记者讲述以下事实:二战后,美国政府在我国境内用飞机、军舰帮助蒋介石政府运送大批军队到前方,进攻解放区,企图把中国引向内战的深渊,变中国为美帝国殖民地,全面内战一触即发。

10月6日,周恩来亲率中共代表团、新华通讯社、《群众》杂志社代表等与上海各界代表一道,赴静安寺公祭李公朴、闻一多两先生。公祭毕,周恩来等又先后至徽宁公墓、虹桥公墓、万国公墓祭拜陶行知先生,邹韬奋、杨潮两先生及刘光同志,鲁迅先生。

10月11日,国民党军侵占张家口,国民政府再次宣布于11月12日召开“国大”。此后,政治气氛愈加紧张,周恩来乘车外出时屡遭国民党特务汽车跟踪。10月12日至14日,民盟沈钧儒、黄炎培、罗隆基、章伯钧,青年党代表李璜等分赴周公馆访晤,探询中共对局势发展的意见。

10月15日,张君劢、黄炎培、沈钧儒等一同拜访周恩来,商讨和平大局,劝说周恩来重去南京。周恩来将半年多来谈判期间中共所做的种种让步和委曲求全的经过悉数告知,对民主人士的态度依然真诚而热情,没有关闭和谈之门。

10月17日,周恩来在周公馆先后接待民主人士黄炎培及国民党政府代表邵力子、吴铁城、雷震一行。晚间,在周公馆接待张君劢、黄炎培、罗隆基、章伯钧等7人,之后,又与邵力子、吴铁城、雷震会谈至深夜。

10月18日,周恩来赴张君劢公馆参加民主人士举办的招待会;之后,在周公馆与各方代表进行首次非正式商谈。晚上,又赴海格路望庐吴铁城公馆参加国民政府代表组织的招待会。

10月19日,周恩来赴青年党在海格路541号招待各方代表的宴会。下午,赴辣斐大戏院出席鲁迅逝世十周年纪念大会并发表演讲。傍晚,出席民社党在愚园路总部举行的茶会,周恩来以茶代酒,为和谈前途举杯。傍晚,赴吴铁城公馆出席第二次非正式商谈,再次表明了中共渴望和平的诚意,并接受赴宁的邀请。会谈结束后,周恩来在周公馆设宴招待各方代表。

10月20日,周恩来与各界人士前往万国公墓鲁迅墓祭扫,并在墓旁亲手栽植松柏树。晚上,在周公馆设宴与办事处工作人员告别。

10月21日,周恩来与民主人士同乘美机离沪抵宁。然而蒋介石当天即飞往台湾,谈判无法进行。

从五次抵沪谈起

有人说1946年是中国进入两个前途、两种命运决战的一年。通过梳理办事处设立期间周恩来在沪的主要活动我们发现,短短4个月的时间里5次抵沪,多是住上三五天就走,时间虽短,但工作内容却极其繁杂。以下从其到沪原因及肩负的使命加以分析。

一是直接原因:为解决黄河堵口复堤问题。这里就不得不提花园口的决堤。1938年6月,国民党军队节节败退,开封陷落、郑州岌岌可危。6月9日,为迟滞日军西进,国民党军队炸开花园口黄河大堤,黄河改道而流,泛滥于豫东、皖北和苏北5.4万平方公里的广大地区,1250万人流离失所,89万人死亡,造成有史以来黄河流域最惨重的水害。经过10多年的努力,在中国共产党的领导下,曾经的黄泛区已成为人力物力资源丰富、战略地位重要的冀鲁豫解放区和渤海解放区。而彼时,国民党政府未同中共协商便企图在洪水季节把花园口堵复,制造新的黄泛区。在这紧急时刻,1946年7月18日和22日,周恩来抵沪先后同国民党当局和联合国善后救济总署的代表进行谈判。为深入了解实际情况,谈判间隙的7月19日,周恩来从上海飞抵开封,赴花园口视察堵口工程现状。

通过谈判斗争,周恩来广泛争取舆论和有识之士的支持。其中,在他的教育影响下,国民政府堵口工程局总工程师毅然辞去公职。同时,在周恩来的领导下,解放区广大军民迅速行动,从1946年5月26日开始,20多万人投入黄河大堤的抢修,先后修复堤坝1900多里。其间,国民党军队对修堤工程进行疯狂破坏,出动飞机炸死修堤民工129人,派兵残杀解放区救济总会职员20多人。直到1947年3月15日,国民政府在未告知中共的情况下合龙花园口,黄河水重归故道。而此时解放区的堤防工程已基本修筑完成,国民党水淹解放区的阴谋最终没有得逞。

二是主要原因:通过事实,完成教育人民的一课。其中最为困难的是,既要设法避免谈判破裂,为决战赢得人心、赢得时间,又不能放弃原则。1946年,国民党政府一方面在美国的全力帮助下,运用一切手段通过陆、海、空加紧运兵、运军火,蒋介石本人也特意飞往庐山牯岭避风,让下面将领放手大打,妄图造成以武力消灭我党我军的“既成事实”;另一方面采用政治欺骗手段,制造和谈假象,诱导舆论,企图冲淡其在军事上大举进攻解放区的严重事实。对此,周恩来曾气愤地说:“我不能继续待在南京,去客观上帮助蒋介石制造一种谈判还在继续、谈判还有希望的假象。”②

抵沪后的周恩来,利用一切时间,与寓居上海的各民主党派领导人、爱国民主人士进行广泛接触,举行各界人士座谈会,不厌其烦地向一切想了解和谈真相的朋友宣传中国共产党坚持和平、民主、团结、统一的一贯主张。在国民党对民主运动加以迫害和镇压、上海的政治环境一步步恶化的形势下,周恩来对爱国进步人士倍加关心、真诚帮助、肝胆相照。对于那些好不容易熬过抗战,历经千辛万苦回到上海,却找不到工作甚至没有住所,连吃饱饭都困难的文艺界朋友,周恩来十分同情,每次到上海都要召集在沪的文艺界老朋友谈话,鼓励他们同反动派作斗争,希望他们能够在上海站稳脚跟。对于国民党上层人士,他同样尽可能地争取团结、施加影响、不轻易言弃。1946年周恩来在上海停留的50多天时间里,不辞辛苦地会见各方代表30余次,约见舆论界友人10余次。

三是周密部署疏散、转移工作。1946年6月22日,在沪设立的中共代表团驻沪办事处(周公馆),成立以华岗为书记的上海工委。上海工委按照中央规定,不与上海党组织发生横向联系,两系统各按分工运作,又相互配合。在统战工作层面和所针对的统战对象方面,两个系统有所区别和侧重。上海党组织主要负责群众基础层面的统战工作,而上海工委的主要统战对象是文化界和工商界的上层人物。在系统间的信息传递与任务衔接方面,主要由上海工委书记华岗通过刘少文、潘汉年与上海党组织领导人刘晓等进行不定期的联系,沟通相互间的信息③。

当时,周公馆周围遍布特务,他们化装成各种人物,对来访人员、车辆进行监视、跟踪,出入于此的生面孔都会被特务拍照。平日里经常有失掉组织关系的党员冒着危险闯入周公馆,为防止敌特冒充混入组织,上海工委的同志通常会根据不同情况,留下住址后劝说他们回去,审核后再商定联系方法,是青年学生,交给青年组联系;是工人,交给工运组联系;是妇女,交给妇女组联系。上海工委机关仅有20多名党员,只过组织生活,不发展党员,工委的集体会议很少,一般是周恩来到沪后临时召集,讨论的中心议题通常是分析时局发展,各党派、团体的动态,商量应对措施,提供给南京局参考。1946年10月,国民党单方面宣布如期召开“国大”。考虑到时局可能会进一步恶化,为坚持国统区的斗争,周恩来在回延安前,对撤退工作做了精心安排。撤退工作的原则是:从工作实际出发,能留下的就留下,不能留的就走。撤退人员大致分为3个部分:留下少部分精干同志,坚持非赶不走原则,以鼓舞国统区人民的斗争,万不得已时再撤回解放区;公开活动比较多、已暴露身份的同志,就分批撤往香港;尚未暴露身份、国统区工作需要、又有一定社会地位的同志,即使办事处被迫撤回,仍留下坚持秘密斗争④。

有着传奇经历的周恩来,一生为党和人民进行过各种形式的斗争,承担过各种最复杂、最艰巨、最危险的任务,经历过无数生与死的考验,他曾说:“共产党人就是为不断克服困难、继续前进而存在的。畏难苟安,不是共产党人的品质。”他坦荡的胸怀、谦逊和以理服人的态度,庄重、机敏、不卑不亢的个人品格给世人留下深刻印象。当年曾作为周恩来的翻译参与会谈的章文晋,生动回忆了周恩来与马歇尔会谈的过程:“像1946年周恩来与马歇尔之间的谈判那样旷日持久,其对手又有那样声望的是不多见的。更重要的是,这场谈判直接关涉到战后中国的前途与命运。在这场斗争中,周恩来同志以极其高超的谈判艺术维护了党和人民革命事业的利益,表现出他不仅是一位极为杰出的外交家,是党中央决策的忠实执行者,同时也是一个善于把握瞬息万变的局势、制定符合实际的策略、推动革命事业向前发展的领袖……”⑤

周恩来为中国和世界所作出的巨大贡献,使他跻身于世界伟大政治家的行列,深受中国人民和世界人民的爱戴和敬仰。作为新时代周公馆的普通工作人员,每时每刻被伟人精神感召的同时,也希望尽绵薄之力,与读者朋友们一同探寻伟人光辉的人生足迹,汲取伟人高尚的人格力量。

注释:

①金冲及:《周恩来传(1898—1949)》,中共中央文献研究室编,中央文献出版社1989年版,第642页。

②⑤南山、南哲:《艰苦卓绝周恩来(1898—1949)》,山西人民出版社2018年版,第400、387页。

③曹典、沈阳、董奇:《上海:统一战线的红色堡垒(1921—1949)》,上海人民出版社2023年3月第一版,第242页。

④中国共产党代表团驻沪办事处纪念馆:《上海周公馆——中共代表团在沪活动史料》,上海人民出版社1994年版,第228页。

(作者系中共一大纪念馆周公馆管理部开放主管)

(责编 孟红)