近代中国工学结合的见证

作者: 孙连娣

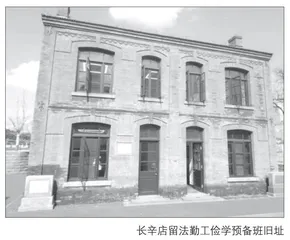

北京长辛店是马克思主义在中国传播最早的区域之一①。李大钊、邓中夏、高君宇、张太雷等中共早期领导人曾在这里宣传革命,毛泽东评价指出:“中国工人运动还是从长辛店铁路工厂开始的。”②这里现存多处近代红色遗迹,如长辛店留法勤工俭学预备班旧址、劳动补习学校旧址、“二七”惨案长辛店遗址、长辛店工人俱乐部旧址等。长辛店留法勤工俭学预备班是当时唯一设在工厂中的留法预备班。其旧址不仅是中国马克思主义者早期开展革命活动的实践基地之一,也是京汉铁路工人与先进知识分子联合的发祥地,是近代中国工学结合的见证。

历史沿革

留法勤工俭学运动缘起李石曾、吴稚晖、蔡元培等人的俭学实践和华工教育经验。随着第一次世界大战爆发,数十万华工赴法援战。1915年6月,在李石曾、蔡元培的倡导下,李广安、张秀波、齐云卿等人为赴法务工工人创办“勤工俭学会”,其宗旨是“勤于工作,俭以求学,以进劳动者之智识”③。至1917年5月,华法教育会和留法勤工俭学会先后在北京成立,成为国内留法勤工俭学运动的领导机关。1916年至1920年间,在蔡元培、李石曾、吴玉章等人倡导下,留法勤工俭学运动在全国浩然兴起。全国10多个省份设立20多处留法勤工俭学学校(预备班),近1600名中国进步青年远赴法国。他们半工半读,学习西方科学知识、研究社会主义和马克思主义,开启了中国走向世界、学习外国先进文化和技术的崭新道路。留法勤工俭学运动也逐渐成为新文化运动和五四运动的重要组成部分。

长辛店位于永定河西岸、卢沟桥畔,地处北京西南的交通要道。同时,长辛店铁路工厂是中国工人阶级的诞生地之一,“到了1913年,这个工厂的总人数达到583人。1919年,工厂里的总人数又增加到800多人。1920年12月,长辛店的铁路工人达2500多人”④,具有坚实的群众基础。

1918年,蔡和森赶赴北京筹划新民学会会员赴法勤工俭学事宜,但由于华法教育会准备不足,致使湖南籍学生80余人无法安置。在杨昌济的帮助下,毛泽东与蔡元培联系后,经多方协调,才将这些勤工俭学生安置在长辛店铁路工厂内。

同年8月,长辛店留法勤工俭学预备班——高等法文专修馆长辛店分馆工业科成立,先后招收100多名来自湖南、河北、山西等地的学生,成为国内唯一在工厂开办的勤工俭学预备班。此后,长辛店留法勤工俭学预备班不仅向法国输送了大批优秀人才,同时也支援了国内革命运动。尤其是五四运动期间,学生们不仅成立救国联合会,宣传反帝爱国、抵制日货的主张,而且联合长辛店机车厂数百名工人在长辛店大街上游行,积极参加了这场爱国主义运动。随着“二次革命”的失败,长辛店留法勤工俭学预备班受到北洋军阀的百般迫害,最终被迫停办。

开设特点及影响

当时国内知名的留法勤工俭学学校(预备班)有4所:河北高阳布里村留法工艺实习学校、保定育德中学高级预备班、北京高等法文专修馆和长辛店留法勤工俭学预备班。无论是开办时间、规模,还是师资力量,长辛店留法勤工俭学预备班均不占优势,但其所具有的示范作用和影响力却是独一无二的。

首先,全国各地创办的留法勤工俭学学校(预备班)普遍以讲授法语和专业技能为主,语言和实践课程各占一半。然而,长辛店留法勤工俭学预备班的课程设计则是以实践实操为主,占所有课程的三分之二,而语言与文化课相对占比较少,这与预备班设在工厂内有很大关系。由此可知,长辛店留法勤工俭学预备班更加注重工业技能的培养。学生们被分成铸造、机械、钳工3个班,每天做工6小时,上课4小时。这也就使得学生们的劳动实践能力非常扎实,实现了工人阶级与知识分子的结合,也是对“劳工神圣”思想的实践。

其次,预备班学生在学习的同时还可以获得一定报酬,以解决日常生活所需,“校中同学皆轮班值日,自操工作,除庖人外,则别无佣工”⑥,这一学习模式受到多数学生的追捧,“保定陆军军官学校的学生们来长辛店参观,对于这种既能挣点工资,还可以出国留洋的勤工俭学模式都心生羡慕”⑦。此举不仅扩大了生源和社会影响力,也为学生适应法国“半工半读”的学习模式做了准备。

再次,预备班有部分教师为技术工人,具有高超的技艺,学生跟随他们能够学到很多劳动技能,也拉近了与工人师傅间的感情,使学生真正感受到工人阶层的窘迫生活,增强了学生的社会责任感。据何长工回忆:“我们在长辛店还做一些公益事业。从火车站往北原来没有马路,我们课余时间就组织起来去修马路。1919年那年,长辛店地区流行鼠疫,传染得很厉害,死的人很多。我们冒着生命危险去抢救病人,用石灰帮老百姓消毒等,老百姓都欢迎我们这些学生。”⑧

最后,预备班还为工人开设识字班。学习工作之余,预备班学生轮流到长辛店大街娘娘庙里开办的夜校去讲课,每周两到三次。除教工人识字、算术、常识之外,也讲些爱国救国的道理。工人们便是从这里听到俄国十月革命胜利的消息和劳工神圣的口号,心底追求自由解放的意识被唤醒。何长工曾回忆:“5月4日那天早晨,我们长辛店预备班的学生和一些工人,有的骑毛驴,有的步行到天安门参加反帝爱国大会。会后分几路举行大示威游行,其中一路去打卖国贼曹汝霖,结果把陆宗舆打了一顿,火烧了曹汝霖的住宅——赵家楼。还有一路去东交民巷包围日本领事馆,我们参加的就是东交民巷一路”⑨。

长辛店留法勤工俭学预备班开办期间,蔡元培、李石曾、张岱杉等社会各界人士为预备班的筹备竞相奔走,毛泽东也两次到此看望湖南籍学生并走访调研。长辛店留法勤工俭学预备班培养出大量优秀人才,如蔡和森、赵世炎、何长工、盛成等人留学法国,学习先进知识和马克思主义等理论,后来成为中国共产党早期党员,并在中国革命的实践中起到领导作用。通过长辛店留法勤工俭学预备班,也向广大工人和知识分子宣传了爱国救国思想,对马克思主义在中国的传播起到促进作用。

建筑特色

长辛店留法勤工俭学预备班旧址位于北京市丰台区长辛店德善里18号。1984年,被列为第三批北京市文物保护单位;2013年,作为“二七”大罢工旧址中的一项,被列为第七批全国重点文物保护单位。通过走访调查,查阅修缮档案材料,笔者认为该旧址具有中西合璧的营造特色。

旧址坐东朝西,平面呈凸字形,由前室和附属堂屋组成,高约10米,占地面积400平方米,建筑面积265平方米,砖木结构。主体建筑前室屋顶为两面坡硬山顶,屋面满铺瓦,屋脊近山墙两侧各有一烟囱,附属堂屋屋顶为单坡顶,屋面中部有一烟囱。整体上为灰砖垒砌,中间夹杂有横向红砖装饰带。无高台基,在两门入口处有两层台阶。建筑分为上下两层,上层有4扇长方形窗;下层中间有两窄门,两侧有窗,门、窗上部具有弧形砖框,砖框中部有竖向红砖。两侧山墙山花位置各有一圆形通风孔,一侧下部有两扇长方形窗。后部墙体边缘处各有上下两窗,有砖框。后部墙体所接附属堂屋,上下两层,两侧墙体各有三窗,其中上层中部仅有一窗,下层左右两侧各有一窗,西侧窗较窄,东侧窗较宽;背面墙体为素面,无装饰物。

其设计理念贯通中西,中式风格表现有三:其一,中轴对称理念,墙面门窗、山墙圆形通风孔均左右分置,门窗上部砖框中部的红砖均体现了中国传统文化“中”的理念;其二,屋顶使用硬山顶以及砖砌的檐椽构件、铺红瓦均属于中国传统建筑结构;其三,后部的附属堂屋与中国古代建筑的“抱厦(龟头屋)”位置极为相似,即是在主体建筑的前或后部接建出来的小型房屋。西式风格表现有二:其一,整体高大,门窗细长,屋顶有烟囱,弧形的门窗砖框,室内壁炉都属于法式建筑特色;其二,建筑正、背面均镶嵌有鸢尾花造型铁构件,门窗上部砖框中部的竖向红砖也有鸢尾的简易造型。鸢尾花代表光明和自由,将其用于建筑装饰上,带有对自由、平等、博爱精神的追求之意,这与长辛店留法勤工俭学预备班的办学思想相一致。

中华人民共和国成立后,该旧址被作为爱国主义教育基地保护起来,并设有长期展览,不仅有办公桌椅、教室、书柜等革命文物,还有学员合影、明信片、介绍信、赴法证明、档案卡、书籍、笔记等珍贵档案,这些文物和档案承载了无数革命先辈的记忆。作为北京西南部的红色文化遗存,该旧址无疑是传承红色基因、弘扬革命精神、加强爱国主义教育的宝贵资源。

注释:

①⑤《工会博览》编辑部:《打卡北京红色地标走进长辛店中国工人运动从这里开始》,《工会博览》2021年第17期。

②雷风行、才铁军著:《伟人与中国铁路》,中国铁道出版社,2001年,第58页。

③④⑦王兰顺:《长辛店留法勤工俭学预备班》,《北京规划建设》2021年第2期。

⑥王育锋:《留法勤工俭学运动中的吴玉章》,《百年潮》2020年第2期。

⑧⑨何长工:《回忆长辛店留法预备班》,政协北京市委员会文史资料研究委员会编:《文史资料选编第33辑》,文史资料出版社1980年版,第4-5页。

(作者系河北地质大学马克思主义学院讲师、历史学博士)

(责编 王燕萍)