“意志坚如钢”:朱德的立志过程

作者: 张继慧 冯勇全 陈金星

周恩来曾这样称赞朱德:“你的革命历史,已成为二十世纪中国革命的里程碑。”朱德的一生贯穿中国的旧民主主义革命、新民主主义革命、社会主义革命和建设等关键历史阶段,由一个农家子弟成长为伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家。他的人生旅途历经多次转折,始终走在光荣而正确的道路上。这既是由其崇高理想和坚定信念所支撑,也得益于青少年时期早立志、立大志的经历。

立志为穷苦人民求解放

朱德在少年时期就萌发了为穷苦大众求解放的志向。这个志向的确立与他目睹和体会劳动人民被剥削压迫的悲惨处境,以及他母亲的教导启发密切相关。

朱德在《回忆我的母亲》一文中指出,自己的母亲同情贫苦之人,常常接济比自家还要穷苦的亲友。在他看来,“这是朴素的阶级意识,虽然自己不富裕,还周济和照顾比自己更穷的亲戚”。1895年除夕这天,朱德一家因无力满足地主的清债加租要求,被迫连夜退佃、搬家。给朱德留下深刻记忆的是,“母亲没有灰心,她对穷苦农民的同情和对为富不仁者的反感却更强烈了。母亲沉痛的三言两语的诉说以及我亲眼见到的许多不平事实,启发了我幼年时期反抗压迫追求光明的思想,使我决心寻找新的生活”。很显然,母亲对朱德价值观的形成产生了重要影响,“我应该感谢母亲,她教给我生产的知识和革命的意志,鼓励我以后走上革命的道”。当1944年朱德的母亲去世后,中共中央在延安杨家岭大礼堂特地为这位平凡的农家妇女召开追悼会,这在党的历史上是第一次也是唯一一次。毛泽东亲笔题写挽联:“为母当学民族英雄贤母,斯人无愧劳动阶级完人。”刘少奇、周恩来共撰挽联:“教子成民族英雄,举世共钦贤母范;毕生为劳动妇女,故乡永保好家风。”

除受母亲的影响外,目睹穷苦大众的悲惨生活也深深地刺激和影响了朱德。1905年春,19岁的他刚参加完顺庆的府试,到邻近的南部县参观盐井,想看看新式机器。但那里并没有新机器,他却遇到一个幼年时的玩伴,在盐井当盐工(即包身工)。朱德回忆起这个伙伴时说道,“肺病已经把他折磨得不成人形了”,对方因耻于寒酸而对打招呼的朱德视而不见,“一言不发掉头就走了”。几千名贫病交加的盐工从早到晚做着工,身上除一块裹腰布外,几乎赤裸,脚上腿上的脓疮触目惊心,皮肤因为疟疾和黄疸病呈现出怪异的黄色,他们住在没有窗户、爬满虫子的小屋子里,大多数人因为肺结核咳嗽着……这个场景深深地刺痛了他。他后来接受史沫特莱采访时说,“无法想象自己的兄弟、侄子等人将来会变成什么样子,实在令人担惊害怕。深深体会到自己在全家所承担的重大责任”。这是朱德对劳苦大众心怀同情的真切流露,也再次唤起他早年见到饥民因“吃大户”惨遭官兵追捕、毒打、杀戮的记忆,深刻体验并领悟到了劳动阶级被剥削压迫的现实。

正是基于这种深刻的现实认识和阶级觉悟,他数次放弃高官厚禄和优渥生活,去追求为穷苦人民求解放的真理,最终坚定地走上了革命道路。

立志离开家乡寻救国良方

1896年,10岁的朱德进入私塾读书,塾师席聘三为他取学名“玉阶”。他每天清晨干完家里的农活儿后去上学,断断续续地读到18岁。在跟随席先生读书的几年里,朱德受到这位开明老师的影响,产生了“努力用功,将来到国外去学西洋科学”的想法。他还常与先生、同学谈古论今,认为“皇帝十分要不得”,“要变法,觉得外国好一点”。朱德曾在作文时写过“岳鹏举精忠报国论”,表达出一片爱国报国之心。这个10多岁的少年眼界逐渐开阔,思想也在不断进步。他后来回忆说:“在当时充溢着的思想,就是‘富国强兵’。我们晓得做‘富国强兵’的事,没知识不行。”于是,他萌生一个想法:“想去看看世界就好了。”

朱德的青少年时期,恰逢中华民族面临内忧外患的严峻时期,帝国主义的掠夺成性、地主阶级的残暴凶狠、官僚阶层的敲骨吸髓,以及对外国列强的巨额赔款,将四川地区的社会经济推到极端贫困和濒临崩溃的境地,使得农村变成一片令人绝望的土地。在离开家乡准备前去仪陇县做体育教师的最后一晚,朱德和养父谈话后下定决心:“一个人不能把自己局限在家庭里。虽然是农民子弟,我现在明白,我并不是一个一脚站在地里、一脚站在学校的农民,而是已经转换到另一个阶级去了。”个人应该“服从于更大的忠诚——对国家和全体人民的忠诚”。

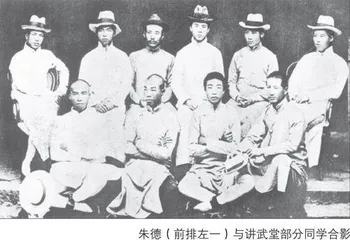

1908年,在仪陇县高等小学堂做体育教习兼庶务的朱德立志要为家乡做点有益的事,但遭到封建保守势力的反对,他体会到封建社会的腐朽和黑暗,“教书不是一条生路”,遂辞职。不过他没有回家乡,而是去报考云南陆军讲武堂。临行前他写诗赠友:“志士恨无穷,孤身走西东。投笔从戎去,刷新旧国风。”1909年初春,23岁的朱德从家乡步行到成都,与一些同学从成都出发,途经嘉定(今乐山)、叙府(今宜宾)和云南省昭通、东川等地,历时70多天抵达昆明。11月,被云南陆军讲武堂公费录取。朱德为何千里迢迢从四川赶到云南报考讲武堂呢?他后来对此指出:“问题就是非得救国不可。那时候,云南靠近边疆,是一个很重要的国防地带。”在那个帝国主义列强正在瓜分蚕食中国边疆的危急局势下,云南首当其冲。

正是这样一种“天下兴亡、匹夫有责”的决心,使朱德一步步走上了革命的道路。

立志走出黑暗追求光明

从云南陆军讲武堂毕业后,朱德开始了军旅生涯。历任滇军的排、连、营、团、旅长,参加过辛亥革命昆明起义、讨袁护国运动和护法战争,成为爱国名将。论声望,在川滇一带流传着“金(金汉鼎)朱(朱德)支队惹不得”的民谣,朱德战功显赫,威震川滇;论职务,朱德已担任滇军主力旅旅长,1921年春又兼任云南陆军宪兵司令部司令官等要职;论收入和生活,朱德自任职旅长后月入1000元大洋外加一半薪水的津贴,不仅还清了老家的债务,还新修了宅院,定居泸州时“家里里里外外都是鲜花”,安定而富足。

然而,这些并没有打消朱德内心对中国社会现实状况的深深失望。1937年初,史沫特莱回忆朱德与她谈及那个时期时写道,“他(指朱德)从来没有把自己描绘成英雄。相反,他把自己和所处的环境描绘成一场噩梦”。连绵不断的军阀争斗,无数生活在水深火热之中的穷苦百姓,让朱德陷入深深的自我怀疑之中。他曾在《辛亥革命回忆》中写道:“(此时)陷入了一种怀疑和苦闷状态,在黑暗中摸索而找不到真正的出路。”

经过和孙炳文的多次交谈,朱德得出结论:“中国的革命一定是在某个根本性的问题上出了毛病。”在强烈爱国意识的驱使下,朱德下定决心“放下这个摊子”,迫切地想找到一条拯救中华民族的出路。

1922年3月,流亡香港的滇系军阀唐继尧趁滇军奉命准备北伐之机打回昆明,重掌云南军政大权。遭到通缉的朱德和金汉鼎等人被迫离开昆明,这次逃亡成为朱德摆脱原来黑暗环境的转折点。正如他自己所言:“这一场民主革命斗争,自信还是一个顽强者,但还不能摆脱封建关系而失败,最后还借着唐继尧的毒手将封建关系代我斩断,使我更进入了共产主义的阶段的革命。”

辗转至上海的朱德在阅读书报时发现,“登满了有关新的工人运动和领导运动的共产党的消息”,“一股清新之风正吹遍全中国”。特别是在上海考察后他认为,这是一个“少数人穷奢极欲、贪污腐化,而多数人昼夜工作、受苦受难的地狱”,资本主义没有给中国带来好处,于是萌发了要与刚成立不久的中国共产党取得联系并加入其中的想法。

共产党为何,共产主义又如何,他还未完全了解,不过他笃定地认为:“外国帝国主义者使用了他们的最恶毒的字眼来攻击这个党。如果这个党被中国的外国敌人视为一种威胁,那它就是朱德所需要的党。”在上海没有找到共产党的他赶赴北京,了解到北京政府是“一个弥漫着封建主义浓厚气味的幽灵政府”,“旧式的官僚和军阀在这里玩弄政权,大吃大喝,嫖妓女,抽鸦片,并且把中国待价而沽”,充满了失望。

1922年7月,朱德回到上海,去拜访孙中山。孙中山以10万军饷邀请他组织驻桂滇军攻打广东军阀陈炯明,但他以决心出国学习而婉言谢绝。之后,朱德又去拜访中共中央执行委员会委员长陈独秀,提出加入中国共产党的请求。陈独秀没有同意,而是对朱德说:“要加入共产党,就必须以工人的事业为自己的事业,并且准备为它献出生命;对于当过高级旧军官的人来说,需要经过长时间的学习和真诚的申请。”这次会面并没有让朱德感到失望,在他已经认定学习马克思主义是自己唯一出路的情况下,便决心去欧洲研究共产主义,寻找救国道路。

同年10月,他在德国柏林拜访周恩来,恳切地陈述了自己的身世和寻找党的过程,坚决要求参加中国共产党,并表示自己一定会努力学习和工作,“只要不再回到旧的生活里去”,派他做什么工作都行。周恩来同意了他的申请,并帮助他办理了入党手续,在入党申请书寄往国内而尚未批准之前,朱德暂以“候补党员”身份旁听参加党组织活动。自此,朱德走上了革命道路,把自己的一切奉献给了共产主义崇高事业。

(本文系2024年度云南省教育厅研究基金“中共云南一大党史教育资源融入高校思政课教学研究”阶段成果)

(责编 王燕萍)