晋豫边地区的“十八兵站”

作者: 中共晋城市委党史研究室课题组

晋豫边根据地,位于太行山脉终端、太岳山脉南部、中条山和王屋山南北两侧,包括黄河以北、曲(沃)高(平)公路以南、白(圭)晋(城)公路以西、(大)同蒲(州)铁路以东的广大地区,辖晋城、阳城、翼城、沁水、曲沃、绛县、垣曲、夏县、闻喜、平陆、芮城、虞乡、运城、安邑、沁阳、济源、孟县17个县,是抗战时期根据党中央、毛泽东的统一部署,在中共中央北方局和八路军总部的直接领导下,由朱瑞、唐天际、聂真等老一辈革命家领导开创的敌后抗日根据地。

晋豫边根据地是由华北通向西北和中原的重要门户,是联络中共中央所在地延安与华北乃至华中各抗日根据地的交通要道,同时也是八路军西进中条山、南渡黄河、挺进豫西的前进基地和后方兵站。原晋豫边游击支队司令员唐天际回忆指出:“这一地区依山带河,为太岳区南部、太行区西部的屏障,又是从太行八路军总部经长治、高平、晋城、阳城、垣曲,南渡黄河通往陕甘宁边区和国民党大后方的通道,战略地位很重要”,“我支队的另一项重要任务,是保卫由太行八路军总部经晋豫边南渡黄河经过西安到达延安的兵站线”。晋豫边根据地负责保卫的兵站线,就是“十八兵站”连接的红色交通线。

“十八兵站”基本概况

全民族抗战时期,为连接抗日前线与后方,八路军在游击区和敌占区建立了不同形式的红色交通线,这些交通线上的秘密连接点,就是兵站。

1938年2月,根据抗战形势的变化,八路军总部在原有秘密交通线基础上开辟了3条从延安到华北抗日前线的地下交通线:北线从陕西绥德、米脂、吴堡到山西柳林、离石,主要连接晋西北的第一二〇师;东线从陕西延川县延水关过黄河,到山西永和、大宁等地,主要连接第一一五师和晋察冀军区部队;南线从延安南下经西安东去,过潼关到河南渑池,然后渡过黄河北上到山西垣曲、阳城、晋城、高平至晋东南,主要连接第一二九师及驻扎在此的八路军总部。

“十八兵站”交通线属于上述3条红色交通线中的南线。7月下旬,八路军总部在垣曲县黄河渡口北岸的关家村设立第十八集团军第二办事处(即“十八兵站”),属团级建制,下设政治处、押运股、行政管理股、监护队、运输队、军医股、警卫排等,配有专门电台和机要人员,有400多名指战员,办事处机构主要设在关家村村民关林汉、关丰圣、关胜利3家所在的四合院内。办事处负责人先后有姚一廷、曾文仁等,领导从河南渑池到山西壶关的多个兵站。垣曲北垛兵站设在垣曲县委书记王唐文家。随后又在河南渑池及山西垣曲、阳城、晋城、高平、陵川、壶关、平顺等县设立分站,皆隶属于八路军总部后勤部领导。

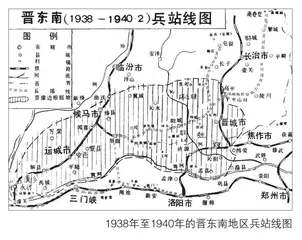

“十八兵站”沿线兵站设置如下:从八路军总部所在地武乡王家峪,经黎城东关、平顺寺头、壶关树掌、陵川平城、高平宰李、晋城东沟,抵达阳城坪头、次滩,而后是垣曲北垛、关家村,南渡黄河后抵达河南渑池,经陇海铁路过潼关到西安,再经三原、宜君、鄜县(今富县)抵延安,共18个兵站。这些兵站,站与站之间相距60华里为小站、100华里为大站,还有总站。其中小站为连级,大站为营级,总站为团级。

“十八兵站”绵延数千里,连接八路军驻山西办事处、洛阳八路军办事处、中共晋豫特委、晋豫边游击司令部、第一一五师三四四旅旅部、中共太南特委、晋冀豫军区第五军分区(赵涂支队)司令部、第一二九师师部、中共中央北方局、八路军总部等,打通了与华中新四军的联系,是3条地下交通线中跨越山区最长的线路。

晋豫边根据地内的兵站

晋豫边根据地内有7个兵站,分别位于陵川平城、高平宰李、晋城东沟、阳城坪头、阳城次滩、运城垣曲、河南渑池,处在日、伪、蒋、阎四方杂处,环境极为恶劣的地带。除垣曲、渑池兵站外,平城、宰李、东沟、坪头、次滩5个兵站都在今天的晋城市境内。列举如下:

平城兵站设在陵川县平城镇禹王庙(也称水口阁),对外称《新华日报》发行处,兵站代号禹居,常驻有一个警卫排和一个运输班,站长姓秦,指导员侯择远。兵站配备有马车6辆,骡马10匹。

宰李兵站设在高平县宰李村的玉皇庙内,为营级建制。内设政治处、押运股、监护队、运输队、军医股、警卫排等,有指战员150余人。黄曹龙任站长,董洪国任教导员。兵站内设有规模较大、医疗技术较强的医院。辖陵川平城、晋城东沟等兵站。

东沟兵站又名峪南兵站,1938年2月建立,最初设在晋城东沟镇的鹅圐圙,5月迁到峪南村东的玉皇庙,属连级建制。站长姓魏,指导员杨光德,有干部战士数十人。

坪头兵站设在阳城县凤城镇坪头村,是阳城通往西南地区的咽喉要道与重要关隘。坪头兵站向西南经莲花山兵站、次滩兵站、西哄哄兵站直出垣曲总站通往延安,东连周村兵站经陵川直达太行八路军总部与北方局,驻有一个连。1938年初建立,1940年春撤销。

次滩兵站设在阳城县董封乡次滩村,1938年9月建立,为阳城直出垣曲总站的通口站,属连级建制,由老红军罗光彪任站长。下设接待处、机要室、医疗室、警卫室、炊事班、运输队等,驻有晋豫边游击支队两个排,共有八路军指战员近百人,占用4个院落、30多间房屋。

渑池兵站位于河南省渑池县城关镇东关小寨村,站部有办公室、仓库、会议室、厨房、住房及喂马的窑洞等,共占用5个院子、3孔窑洞和1个草棚,共50多人。1938年11月至1939年3月,归属洛阳八路军办事处领导,站长忽兆麟、副站长徐世奎,站部有文书、通信员、警卫排、炊事班等;1939年3月至1940年6月,归属第十八集团军第二办事处领导,站长李鹏、副站长李平。

按照八路军总部指示,晋豫边地区的7个兵站均由八路军唐支队各派一个中队负责保护,并协助运送物资、护送来往人员,形成了一条安全稳固的红色交通运输线,成为党中央联系华北、华中、华南敌后抗日根据地的战略枢纽和交通要道。

兵站的任务和作用

“十八兵站”的主要任务,一是大力宣传抗日民族统一战线,动员青年参加抗日队伍;二是利用其合法地位,掩护党组织活动;三是掩护和接送从延安到山西前线的来往干部及有关人士;四是侦察敌情,搜集情报,传递党中央和八路军的重要文件及信件;五是为前线输送兵员,转运物资、弹药,向后方转移伤病员等。

从1937年挺进华北抗日前线至1940年初的两年多时间里,第一二九师为保障后勤运输,先后培养了兵站工作人员500多人。其中,卫生干部100多人(含28名医生、34名药剂师和护士数十人),会计、管理等人员120余人。各个兵站对往来人员、货物、文件等交接有严格的程序,前后站货物和人员交接都要按规定出示路条,进行登记、签字等,以保证不出差错,对我党我军打破敌人封锁,实现人员、情报、物资的安全顺畅交流起了重要作用。

1938年至1940年间,朱德、彭德怀等领导人都曾从这些兵站通过,有的往返数次,还有的作短暂停留,听取工作汇报、参加会议或给以重要指示。王葆真等国民党军政要员、印度医生柯棣华、德国医生米勒等国际友人也曾在这些兵站的护送下,前往大后方。知名作家丁玲、李伯钊、卞之琳、吴伯箫、魏巍等也经由这条红色交通线,到达山西的抗战前线。

得益于“十八兵站”交通线,晋豫边根据地能够及时了解国内外形势,领会党中央的最新指示。比如,这一根据地就在游击区中最早得到了党的六届六中全会精神的传达。1938年11月,参加完党的六届六中全会的北方局书记杨尚昆、八路军副总司令彭德怀、第一二九师政委邓小平等领导,通过“十八兵站”先后来到晋豫边根据地,向晋豫特委、晋豫边游击支队传达了会议精神。

大批军用战略物资经过“十八兵站”交通线运往了前方。据不完全统计,1938年4月,第一战区卫立煌为八路军提供的步枪子弹100万发、手榴弹52万枚和其他军用物资;5月,八路军总部为第一一五师三四四旅筹措的武器弹药,包括大刀2000把、刺刀1280把;1939年4月,八路军西安办事处为第一二九师筹措的80万发步枪子弹、2000发迫击炮弹、2万发手枪子弹和部分炸药,都是通过这些兵站运往前线的。此外,八路军作战部队缴获的日军物资和文件、国民党划拨给八路军的军饷等也是通过兵站运送到八路军总部的。

晋豫边根据地的“十八兵站”,处在敌特活动频繁猖獗的中心地带,多次出色完成了上级交给的任务,受到八路军总部的嘉奖。1940年4月,根据国共晋城划界驻防协议,设在晋豫边地区的兵站奉命撤销。

(执笔人:刘云芳)

(责编 王燕萍)