云阳张飞庙里的千古神思

作者: 宋婷婷

宋神宗元丰五年(公元1082年),苏轼贬谪黄州(今湖北黄冈)时,两次月夜泛舟游赏赤壁,写下彪炳千古的《前赤壁赋》和《后赤壁赋》。

苏子千古风流,后世又据此诞生了无数“艺术衍生品”。重庆云阳张飞庙内的清《前后赤壁赋》石刻,是其中之一。

2023年1月3日,国家文物局公布的《第一批古代名碑名刻文物名录》中,清《前后赤壁赋》石刻赫然在列,足见其珍贵。

巴蜀胜景张飞庙

张飞庙雄踞于长江南岸,与云阳县城隔江相望。

云阳博物馆教育展陈部主任肖京曾在张飞庙做过20多年讲解员,采访当天专门从县城赶来。

“我不是一个比赛型讲解员,参加比赛时就特别紧张。但是一站在景区,感觉就像到了家,滔滔不绝。”她说。

对于张飞庙,肖京如数家珍。据她介绍,张飞庙又名张桓侯庙,是为纪念三国时期蜀汉名将张飞,由云阳民众自发修建的。

据传张飞在阆中被部将范疆、张达暗害后,二人取其首级投奔东吴,行至云阳,闻说吴蜀讲和,便将其首级抛弃江中。后张飞首级被当地渔翁捕鱼时打捞上岸,埋葬于云阳老县城对面的飞凤山麓,世人在此立庙祭祀,故有张飞“头在云阳,身在阆中”之说。

民间传说,张飞庙始建于蜀汉末年,至今已有1800多年的历史,但目前有实物可考的历史溯至北宋宣和年间,也就是庙内助风阁珍藏的一块《陈似宣和桓侯祠碑记》。

历史上,因为战争、洪水、火灾等原因,张飞庙不断遭受毁损,云阳民众怀着虔诚之心,一次次重建张飞庙。搬迁之前,历经岁月洗礼的张飞庙古建筑群依山取势,绿树森森,飞檐反宇,殿阁巍峨,一派气势恢宏的景象。

从古至今,云阳张飞庙都是长江流域的重要文物建筑,它构成了整个长江风景线上三国文化的重要一环。2001年6月25日,其因历史、艺术和文化等多方面的重要价值,被列为全国重点文物保护单位。

原位于云阳老县城对岸飞凤山麓的张飞庙,为何如今又在云阳县盘龙街道龙安社区狮子岩下?肖京介绍,因三峡工程建设,才将其从距此长江下游32公里的老庙搬到了现在的位置。

给偌大的张飞庙“搬家”,显然是个大工程。

2002年10月8日,老张飞庙闭馆拆迁;10月18日原庙宇古建筑开始拆卸,历时两个多月,于12月21日完成全部古建筑的拆卸和搬运任务。总计拆卸面积1581平方米,拆卸搬迁各种构件131000余件,共计装运了450余车次。其中,拆卸搬运庙内木刻文物193件、石碑文物178件,搬迁移植原庙址的古树、大树16棵。

实际上,张飞庙的整体迁建和修缮耗资数千万元、历时6年之久,堪称三峡库区最重要的文物“搬迁户”。

如今的张飞庙古建面积1700余平方米,重点保护范围11万平方米。其主体建筑有结义楼、大殿、助风阁、旁殿、望云轩、杜鹃亭、得月亭等,主次分明,是地方祠庙建筑与地形巧妙结合的珍贵实例,在建筑艺术上具有很高的价值。

肖京表示:“张飞庙与保存在长江沿岸众多的三国遗迹一起,构成了一个完整的长江三国文化带。其独特的具有强烈地方色彩的建筑艺术,也使之成为地方文化不可分割的组成部份,传递了深厚的优秀传统文化精神。”

江上风清史留名

站在张飞庙前,首先映入人们眼帘的是苍劲有力的四个大字——江上风清。这四个字镶嵌在张飞庙面临长江的石壁上,每个字约2平方米,即便船行江中,也很是惹眼。

据介绍,“江上风清”为云阳籍著名书法家彭聚星所书。

“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之不尽,用之不竭……”不知彭聚星是否受苏轼《前赤壁赋》启发,才挥毫写下“江上风清”。

“江上风清”因张飞庙而蜚声于世,张飞庙也因这幅书法巨作而声名更盛,二者可谓相得益彰。

可惜,彭聚星这幅传世之作阴差阳错被毁,现在的“江上风清”四字为今人仿写。

但幸运的是,丁巳年(公元1917年)10月,彭聚星主持重刻的苏轼所书《前后赤壁赋》长卷,保存至今。

彭聚星在《重刻苏文忠书大字前后赤壁赋长卷》中记云:“东坡先生书,吾蜀传刻绝少……且两赋书于元丰六年十月二十四日,此石亦以民国六年十月二十四日蒇事,岁时月日,若合符节,良非偶然。丁巳十有一月,夔门彭聚星云伯。”

肖京说:“该石刻就是被列入《第一批古代名碑名刻文物名录》中的清《前后赤壁赋》石刻。”

拾级而上,穿过山门,看罢结义楼、字画廊,经正殿、过偏殿,来到助风阁。此行寻访的清《前后赤壁赋》石刻就在阁中。

苏轼被贬到黄州的那些年,是他物质上最艰难的岁月,也是他创作的黄金时期,《前赤壁赋》和《后赤壁赋》均出自这一时期。

元丰五年七月既望,秀才李委前来探望苏轼,一起泛舟夜游赤壁。三个月后,苏轼和客人再度泛舟于赤壁。两次赤壁之游,给苏轼留下了深刻印象,千古名篇由此诞生。

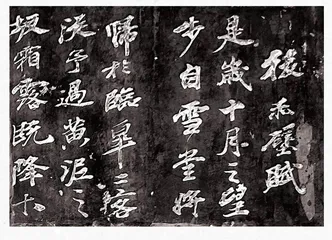

助风阁中的清《前后赤壁赋》石刻,字迹清晰、笔力苍劲。

“这是彭聚星等人精挑细选,好不容易得来的一个比较好的拓本。”肖京说。

驻足观之,这套碑刻有所残缺。但吟诵着“清风徐来,水波不兴”等千古名句,苏子于浩瀚旖旎的水纹里,安然坐于一叶扁舟的画面如在眼前。

“其实对于今人而言,文中的内容已为人所熟知。历史上的这些名碑名刻,最重要的是读什么?”肖京的答案是,“认真读题跋,因为在题跋的文字里藏着很多当时的故事。”

据她介绍,在《前后赤壁赋》的结尾有11段题跋,有苏轼、黄庭坚、董其昌等历史名人所写的,也有后来彭聚星自己写的。

“彭聚星写的题跋,就介绍了他们筹钱,买石材,请书法家、金石家来完成这套碑刻的过程,也让我们感受到彭聚星、刘贞安、瘦梅上人等前辈,为张飞庙付出的心血。”肖京说。

文藻胜地美名扬

除清《前后赤壁赋》石刻外,张飞庙中保存了大量珍贵的石、木刻字画文物,远至汉唐、近至明清,名家圣手、流派纷呈,不少为世罕见,具有极高的历史文物和艺术价值。如汉《张表碑》、梁《天监碑》、黄庭坚书《幽兰赋》、岳飞书《前后出师表》等,因而早有“张祠金石,甲于蜀东”的说法。

“岳飞所书诸葛亮的《前后出师表》,曾引来无数游客驻足欣赏。”张飞庙景区讲解员谭樱介绍,该碑刻被誉为文章、书法、镌刻“三绝”,成都武侯祠的《前后出师表》都是用张飞庙的拓片所刻。

众人皆知张飞是武将,但张飞庙为何被历代文人赞为“文藻胜地”?在谭樱看来,彭聚星为此做出了很多努力。

彭聚星祖籍湖南,1854年生于夔州(今奉节),后迁居云阳。他自幼学习刻苦,对书法、绘画有着浓厚的兴趣,不仅学业有成,书画也小有名气,成为当时云阳县城有名的少年才子。

清光绪十四年(公元1888年),彭聚星参加乡试,一举成名。

据《云阳县志》记载,光绪二十年(公元1894年)三月,彭聚星告别家人赴京会试。他在乘黄包车赶去考场的途中,因天雨路滑发生车祸,右手摔断。伤情耽误了会试,意味着他要等下一个三年。对此,他很是悲痛,但未一蹶不振,而是一面留京医治手伤,一面拜张之洞、翁同龢等书画名家为师研攻书画。

张之洞乃晚清四大名臣之一,翁同龢更是光绪帝的老师,二人皆工书法。有名师指导,彭聚星即使在右手几乎拿不稳笔的情况下也咬牙坚持,书画水准在此期间大为提升,“断手彭聚星”之名在京城不胫而走。

但彭聚星没有一直留在京城,而是回到了云阳。

光绪二十四年(公元1898年),彭聚星经补考授国子监学正,后又改任学录。彭聚星至此算是当上了京官,后又领“学部主事”职衔,升至正六品。

现实与彭聚星的理想相去甚远,加之晚清官场腐败、国弱外侮,因而一直郁郁不得志。

所幸他书画双绝,更由于张之洞等人的提携而名满京师。

他寄情于书画艺术,以书画会友,经常与书画名家交流;一生好画竹石,还悉心收集金石、碑帖、书画珍品加以珍藏。

光绪末年,彭聚星回归故里休养后,常去张飞庙,与住持瘦梅及何今雨相识,三人结下了深厚情谊。

当时正值张飞庙新建落成不久,瘦梅上人请到了四川遂宁金石名家何今雨在庙中篆刻书画碑刻。彭聚星惊其技艺,又感瘦梅待人之热诚,于是将自己在京收集的金石书画作品悉数交给瘦梅,请何今雨篆刻,几年时间即达数百通。

就这样,在彭聚星等人的努力下,张飞庙从一座烧香敬神的庙宇,逐渐变成了“文藻胜地”。

肖京感慨:“没有彭聚星,就没有如今的张飞庙,也就没有后来他们共同守护张飞庙的故事。”

1994年,21岁的肖京来到张飞庙上班,成为一名讲解员。

面对满庙文物,却没有翔实的讲解材料,肖京一筹莫展,只能边讲边学。讲解中向游客请教、休息天上网搜索、过江轮渡上梳理背诵……肖京抓住一切机会搜集庙中文物相关资料,即便如同大海捞针。

如同今天张飞庙的一砖一瓦、一檩一桷、一草一木均从旧址搬迁而来,再进行整体组装,现在关于张飞庙景区的讲解内容,也是他们几十年来一字一句从头摸索、总结而成。

肖京说:“这是新时代赋予我们的使命,今天我们所有的努力、所有的付出,都会留下历史痕迹,不能因为我们的懈怠让子子孙孙看低,我们要把彭聚星先生他们留下的优秀传统文化继续发扬、传承下去。”

循着前辈们的足迹,谭樱等新进讲解员如今接过了历史的接力棒,也将以守护好张飞庙、传播好云阳故事为己任,把有意义的事坚持做下去。

“其实对于今人而言,文中的内容已为人所熟知。历史上的这些名碑名刻,最重要的是读什么?认真读题跋,因为在题跋的文字里藏着很多当时的故事。”