20世纪50年代中期上海工厂内迁问题研究

作者: 康越良

【摘 要】生活待遇事关上海职工迁往内地后的生产与生活,其保障对于企业顺利搬迁和扎根内地极为重要。“迁兰三厂”即1957年上海计划迁往兰州生产的3家轻工企业,其中的搪瓷厂在迁来不久后因工资、假期等生活待遇问题引发职工返沪,其结果不仅导致其余两厂停迁,还间接影响了全国迁厂工作的调整。这表明,在新中国初期社会主义工业化建设的宏大背景下,支内者的“初心”除主流叙事中所赞扬的“热情”“奉献”等话语外,对现实生存的考量亦是其中的重要因素。内迁职工生活待遇问题的凸显,看似与迁厂动员和安置工作不到位有关,实则是职工自始至终对“离开上海,落户内地”缺乏足够的心理认同。反之,这也更加彰显出那些甘愿扎根内地、建设西北的“上海好儿女”的难能可贵。

【关键词】上海;兰州;搪瓷厂;工资;假期

【中图分类号】D232 【文献标志码】A 【文章编号】2096-6644(2025)01-0063-13

新中国成立不久即面临着如何快速实现社会主义工业化的严峻挑战。1953年,在苏联帮助下,我国开始实施以发展重工业为主的第一个五年计划。考虑到资源利用、区域平衡和国防安全等因素,国家将投资建设重心放在以中西部大中城市为主的内陆腹地。然而,内地工业基础薄弱,单纯依靠其自我发展,“很难在短期内实现工业布局的调整”,中央遂提出“根据内地的需要,应该逐步地把沿海地区的某些可能迁移的工业企业向内地迁移”的方针。上海作为当时全国最大的工业基地和资本主义工商业中心,自然成为企业迁移和人力输出的“排头兵”。据此,中共上海市委制定了“维持、利用、调整、改造”的工业发展方针,明确提出:根据国家建设需要和经济区划要求,组织部分工厂内迁,并有步骤地动员多余人口疏散。仅在1953年至1956年间,上海迁出的轻纺企业就达272家,实现了资金、设备、技术和人才的一次性转移。

目前,学界关于“一五”计划期间上海企业内迁的讨论,主要聚焦于企业自身发展、城市工业建设、区域经济平衡等方面,强调内迁企业的“造血”与“孵化”属性;也有学者注意到企业在内迁过程中存在的一些问题,如原材料供应、资金短缺、市场、劳资纠纷、生产协作、清产估价等。但很少有研究者关注到企业职工内迁后的生活待遇问题,且缺乏具体案例的分析。职工生活待遇看似普通,却是影响企业能否顺利搬迁和扎根内地的重要因素,其背后交织着各种错综复杂的关系,亦与当时的经济、政治环境紧密相关。鉴于此,本文以上海“迁兰三厂”为例,利用档案、报刊、回忆录及口述等资料,对随厂内迁职工的工资、假期等待遇问题进行考察,旨在揭示工业化初期上海企业内迁工作所折射出的复杂历史面相,以深化学界对于新中国社会主义工业化和上海支援全国建设相关问题的研究。

一、迁厂动员

新中国成立后,全社会范围内的群众动员被广泛运用于政府工作的各条战线,一度被称作是“解决所有行动领域的问题的有效方法”。在经济领域,通过群众动员可以有效激发被动员者的干劲和激情,从而利于国家组织较大规模人力投入经济建设活动当中。但其弊端在于,这种干劲和激情的持久度有限。在缺乏足够经济(物质)利益支撑的前提下,仅以政治宣传和舆论导向来维系动员效果,很容易挫伤被动员者的积极性,甚至影响到正常的经济建设活动。对“迁兰三厂”的社会动员就存在着这些问题。

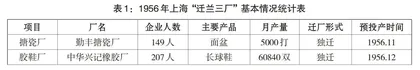

随着新中国成立初期大规模工业建设序幕的拉开,位于中国西北部、甘肃省中部的兰州市,凭借独特的地理位置和战略地位,以及丰富的水利、矿产资源,迅速崛起成为我国重要的工业城市。但兰州城市基础薄弱,商业和服务业滞后,亟需东部驰援。在“全国一盘棋”的战略部署下,从1956年起,经沪、甘多次协商,决定将7个轻工业厂迁至兰州,包括制药、玻璃、软木加工、墨水、小五金、搪瓷、胶鞋、热水瓶等厂。其中,搪瓷、胶鞋、热水瓶三厂因在沪产能过剩、规模有限,其产品又尤为甘肃所紧缺,故从一开始就被选定为迁兰企业(详见表1)。

1956年4月,兰州市私营工商业完成公私合营,甘肃代表团在副市长王君朗带领下赴上海签订迁厂协议并动员。沪甘携手成立工作组,负责迁厂事务。工作组向各厂通报内迁计划,对职工进行思想动员,目标是年底前完成企业迁至兰州。

在“紧缩上海”的背景下,企业内迁不仅包含机器设备和技术的转移,还包括职工及其家属户籍关系的迁出。1955年7月,国务院三办副主任谷牧在上海主持召开“关于工业内迁及劳动力调配座谈会”时,就曾指出:“为了贯彻紧缩上海的方针,上海与内地应注意创造条件,帮助上海工人在内地定居下来。”然而,一些职工对于离开上海、落户内地颇为抗拒,但出于现实生存的考虑,却又不得不接受。据搪瓷厂退休职工何北根回忆:“如果我们不去(兰州)的话,厂里就会把我们辞退,那时候上海正在紧缩人口,哪里都在减人,很难再找到工作。我们都是普通工人,每个月的工资刚够生活,如果保不住工作,我们怎么维持生活,怎么养家糊口?”通过这段回忆不难看出,相比于官方宣传中的“工业化建设的宏伟蓝图”和“上海工人的光荣责任”,“保住工作”“维持生活”“养家糊口”这类现实生活需求是职工内迁时考虑的重要因素。这在一定程度上印证了一些研究者对“‘支边’是一项国家宏观政策,但对普通人来说不过是一种生计、出路和饭碗”的认识。

得知企业将要迁往兰州,职工内心充满焦虑,担心西北的气候和生活条件。他们认为西北气候冷、干燥、风沙大,生活条件艰苦,且物价高,是“大沙漠,没有太(阳),没有水,吃不上菜”。虽然,职工的这类认知存在一定偏差,但与上海相比,兰州在气候条件和经济水平上存在劣势是不争的事实。作为典型的内陆城市,兰州具有明显的温带大陆性季风气候特征,常年降水偏少,气候干燥,昼夜温差大,季节变化显著。三厂迁兰后所在的七里河区,属温暖和温和半干旱区,年平均气温5~9℃;日较差一般在13~15℃,最大可达27~31℃;年降水量300毫米左右,但蒸发量却在1500毫米上下,是降水量的4倍多。如此干燥的气候环境,让这些自小生长在江南水乡的上海职工从一开始就萌生了退意,有人哭鼻子,有人吃不下饭,也有人学习和工作的热情骤减,甚至还有人在私下发牢骚,认为迁厂是命里注定的。

至于经济方面的差距更是显而易见,在此,笔者仅以“一五”计划启动前1952年的上海与甘肃(兰州)职工收入和居民消费水平作一简单对比(详见表2):

以上种种不利因素,给迁兰工作组的动员工作带来了一定挑战。相比于气候这类“先天劣势”,工作组认为经济差距是可以通过“后天努力”缩小和弥补的。于是,如何保障好职工内迁后的经济(物质)利益成为思想动员工作的重点和突破口。在动员中,工作组除进行政治思想教育和舆论引导,强调支援社会主义工业化建设和新兴工业城市的重要性外,还就职工内迁后的生活待遇进行了说明和保证,特别是工资水平,以消除他们异地生活的担忧。

要保证职工迁兰后生活水平不降低,首先就需要确保他们工资收入不减少。1954年6月,上海首次动员市内五金技术工人支援外地重点建设工作时,就曾规定:为照顾工人生活上的具体困难,如新厂工资标准低于工人原来工资收入者,参照上海地区国营机械工厂同级技工的基本工资收入进行适当补贴;如高于工人原来的工资收入者,按新厂工资标准支付。即上海外调职工的薪资待遇,一般依据调入地与上海二者中较高一方的工资水平来确定,尽量保证职工原有的收入水平。在嗣后上海大规模动员人力支援国家重点工程和新兴工业城市建设中,这一原则基本得到了贯彻。

1956年6月,国务院发布通知,在全国范围内开启新的工资制度改革,取消工资分和物价津贴,实行直接用货币规定工资标准的制度。这时的迁兰三厂本应该按照国家要求尽快完成工资改革,考虑到其要赶在当年年底前内迁,沪、甘双方遂决定等企业迁至兰州后再进行改革。但此时,迁厂动员工作已经开展,为消除职工的薪资顾虑,工作组在延续以往工资分制和上海外调职工薪资待遇规定的基础上,又稍有调整,宣布:迁兰后工资均以上海工资分乘以兰州工资分值计算,保证不降低生活水平。当时兰州的平均物价要高于上海,致使两地工资分值存在14%的地区差价,用职工在上海的工资分乘以兰州的工资分值,相当于变相提高工资收入。王君朗在签订迁厂协议时,通过报社和广播电台公开表示:“严格按照中央规定的政策办事,保证不降低原有的工资。”而对于一些不合理或过低的工资,工作组也提出迁兰后会根据企业正常的升级制度和调整工资制进行调整。

受兰州建筑材料供应、建设资金、施工力量及施工排队等因素限制,三厂的新厂建设工作未能如期完成,迁厂计划被推迟到了1957年。彼时,全国工资改革的浪潮已接近尾声,先期迁兰的制药、玻璃、墨水、小五金等四厂已在兰州完成工资改革。为统一步调,1957年3月初,工作组在上海配合搪瓷厂,按上海行业工资标准进行了工资改革。改革初步取消了一些原来不合理的工资规定,一定程度上改善了厂内工资制度混乱的局面,职工平均工资较原来增加8.50元。

此外,工作组深入企业,通过座谈、家访了解职工需求,对随迁安置、行李搬迁、子女教育等问题进行说明与安排。例如,职工搬迁损失有补助,家属路费等费用由企业承担。对于职工担心兰州生活艰苦等问题,王君朗解释,兰州生活条件虽艰苦,但物产丰富,自来水厂在建设中,城区将普及自来水;兰州南北两座大山三年内可绿化,城区道路建设中,风沙将大大减少。

甘肃方面也做了不少努力,省财政拨款330万元,由省工业厅牵头,成立“上海迁兰三厂筹建处”,专门负责建厂事宜。筹建处选中位于七里河区龚家湾的杨家桥三角地带,地形平坦开阔,适合连片建厂,东临黄河,自备水及利用城市上下水方便,北靠兰州火车西站,便于交通运输。除生产区域外,筹建处还计划新建7幢可容纳312户的家属宿舍楼,以及浴室、哺乳室、托儿所、子弟小学等,以满足职工及其家属的基本生活需求。

上述为保障职工经济利益所提出的一系列规定和措施,一定程度上消除了职工对于内迁的“抗拒”,推动了动员工作的顺利开展,为企业的内迁奠定了良好的基础。1957年3月23日,搪瓷厂全体 150 名职工(员)及部分家属,经过三天的漫长旅途抵达兰州。胶鞋和热水瓶厂后因政策调整,停止内迁,改为由上海向兰州提供技术支援。

二、生活待遇问题的凸显

学界比较普遍地认为,上海企业内迁一定程度上实现了上海与内地的“双赢”,“不仅对国家经济布局的调整具有战略意义,而且对上海较快地扭转因畸形发展带来的困境和促进内地工业发展,都具有极为重要的意义”。当将视线聚焦到那些随厂内迁的普通职工,通过考察这个群体在内迁地的日常生活和个人际遇,会发现原先这种自上而下视角中的“双赢”还有待进一步商榷的空间。对于搪瓷厂落户兰州生产,甘肃各界充满了期待。然而令人始料未及的是,搪瓷厂产品还未来得及正式投放市场,甘肃方面和职工却因工资等生活待遇问题发生了严重分歧。

(一)工资问题

前文提到,不同于先期迁兰的制药等四厂是按甘肃行业标准完成的工资改革,搪瓷厂工资改革是在上海按上海搪瓷行业工资标准进行的。改革后职工(129人)标准工资加保留工资平均为65.54元,较原工资平均增加8.50元;增资人数74人,占改革总人数的57.36%;增资总额每月为628.91元,增资率为7.98%。增资的74人以青年工人居多,剩余55人有保留工资,保留金额每月共960元,平均每人17.45元。与制药等四厂相比,保留工资在搪瓷厂职工工资类型中较特殊,也是争议点。此次改革是搪瓷厂自公私合营后首次工改,从方案提出到结束仅18天,几个问题未解决便已迁兰。即:未明确迁兰后地区工资差价折算方式;改革只涉及129名职工,未包括21名职员。特别是地区差价加发14%的承诺,但工改后这一折算办法是否有调整,各方未明确意见,计划到兰州后商议,这埋下此后争议甚至闹事的伏笔。

1957年4月1日是搪瓷厂迁兰后首次发薪,按照惯例发放3月下旬的工资,但在计算保留工资时,甘肃方面同职工发生了严重的分歧。省工业厅认为搪瓷厂在上海经过工改后,职工工资水平已较兰州地区同类企业要高,且根据国务院工资改革的指示精神,保留工资应随着职工升级或提高工资标准逐步冲销。省工业厅决定职工工资只限标准工资部分加发14%的地区差价,保留工资部分则不加发;职员因尚未进行工改,仍按全部原工资发放地区差额,等日后工改后再从工资中扣除保留部分差额。