新中国对卷烟行业的改造和平衡

作者: 刘月 董国强

【摘 要】1952年发生的“大东烟厂事件”看似是一起劳资纠纷事件,实际是新政权在行业改造的同时,还要稳定工商业以及避免工人失业等问题的综合反映。新政权成立后基于治理通货膨胀的设想,认为上海卷烟业生产过剩且不稳定,进而对该业进行限制和精简等改造措施。在卷烟业改造的过程中因缺乏相应的配套措施,出现部分工厂停工和工人失业的情况。“大东烟厂事件”即此类典型。在了解类似情况后,新政权一方面缓和改造措施,稳定工商业的经营信心;另一方面批准部分已停工的烟厂复工,并向其提供经营资金,从而避免工人失业。

【关键词】卷烟业;行业改造;工人;政权;建设

【中图分类号】D232 【文献标志码】A 【文章编号】2096-6644(2024)04-0035-12

大东烟厂创立于1926年,1937年遭战火波及后即江河日下,勉强运作至1950年5月停工。该厂工人迫于生存压力多次向政府要求复工,上海方面认为卷烟业生产过剩,该厂开工可能影响其他歇业烟厂,故不准该厂复工,引起工人不满。1952年7月下旬,19名工人代表到北京请愿。8月,此事引起毛泽东、刘少奇等国家领导人的关注,上海方面才允许烟厂重新开工,并处分之前不许烟厂开业的干部,是为“大东烟厂事件”。有论者认为该事件是1952年在中国发生的“许多劳工抗争活动中”影响最大的。

有关“大东烟厂事件”的论述,或为上海方面的干部辩解,将责任归咎于该厂工人“别有用心”。或承认上海方面的责任,将其归咎于“官僚主义”。二者的解释都有一定道理,但均存在将该事件单方面解释的倾向。笔者认为:“大东烟厂事件”至少涉及新政权对卷烟业的改造、稳定工商业和避免工人失业等三个方面的问题。

因此本文主要从底层工人的视角出发,梳理“大东烟厂事件”的来龙去脉,进而讨论中共领导的新政权如何积累应对类似情况的历史经验。

一、“大东烟厂事件”的起源

1949年5月,上海新旧政权更迭。作为全国卷烟工业的重心,上海卷烟生产占全国产量的70%,且该业所缴税款经常占货物税的第一位。因此,上海的卷烟业对国家财政收入和社会稳定有着非比寻常的意义。初进上海,新政权就建立烟草接管组,先接管中华烟厂,后将南洋、鲁信、德昌、中原昌记等四家烟厂改为公私合营或代管。

新政权开展卷烟业改造的主要目的之一是应对通货膨胀。新政权建立后对旧政权的工作人员采取“包下来”和“三个人的饭五个人吃”的政策,致使工薪人员突破900万,国家财政入不敷出。新政权不得不超发人民币,1948年人民币发行总额为184亿元,1949年11月底达16000亿元,等于1948年人民币发行总额的90倍,造成物价上涨60倍左右。

为治理通货膨胀,新政权延续其在1949年以前实行的“物资本位”货币制度,从而达到回笼货币、减少流通、缩紧银根的效果。新政权进而认为上海的卷烟行业若不受控制,无疑会对其回笼货币和稳定物价不利。如上海的113家烟厂中虽只有两家外资烟厂,但其原料存量占全沪的40%,产量占45%。所以,新政权视其“一向操纵垄断了上海的烟叶市价和上级烟的市场”,私营烟厂则是“设备落后分散,依赖国外原料,解放前大部依赖投机生存”。因而,新政权计划将上海既有的113家烟厂缩减至18家到20家左右,将该行业改以国家主导的状态。

经过较为详细的调查研究,1950年4月,上海方面将还能开工的60余家烟厂依次划分为四类:“有基础的厂、可能维持的厂、脆弱的厂、停业纠纷等处理中的厂。”具体到大东烟厂,新政权认为该厂“负债过多,没有力量负担,没有市场基础”,其基础比较薄弱,“大东烟厂资方已逃走,负债两亿多,欠工资二个月”。随后新政权即核准停业烟厂18家,解雇工人5770人。准备停工烟厂20家,解雇工人6085人。大东烟厂即属于“准备停工”的烟厂之一。

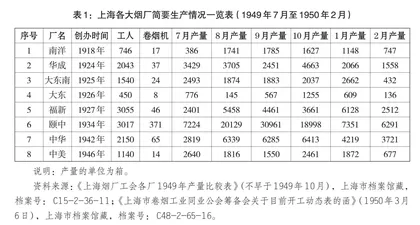

表1可见大东烟厂的产品数量、工人人数等情况,都证明其在上海卷烟业的序列中已沦为边缘。大东烟厂的衰落趋势,在新政权进入上海前就显露。大东烟厂创办时仅有卷烟机2台,职工60余人。至1937年该厂已拥有卷烟机17台,职工增至740余人。其工人人数、资本总额仅次于南洋、华成等少数同行。这是大东烟厂的鼎盛时期。

淞沪会战期间,该厂遭战火波及,损失惨重。仅堆存在外地和银行抵押的原料没有波及,保存了一部分资产。1940年该厂增资另建新厂,“惟设备已不如前”。加之侵华日军限制中国烟草企业生产,导致该厂产销量日渐低落,只能替其他烟厂代卷。抗战胜利后,该厂主要依靠贷款运行,其业务仍是替其他烟厂代卷。至1950年4月,大东烟厂不得不承认“负债资金周转不灵,制成品无出路”。

新政权在行业改造的同时还对各烟厂原有的工会进行改组。1949年12月,上海总工会烟厂工会成立。该会认为大东烟厂的经济问题并不存在,而是厂方试图转移矛盾:“工资发不出,停工也不谈解雇,采取死拖办法。”1950年5月,烟厂工会改组大东烟厂于1946年成立的工会。原工会负责人、国民党员桑泽民下落不明。其助手房翠珍因曾拜上海帮会领袖为“老头子”和“贪污资方二百万”而被开除工会会籍。工会主席由年仅22岁的男性工人周国权担任。烟厂工会还提拔两名不到18岁就在该厂工作的女工戴文妹和邹素珍,作为周国权的助手。

由烟厂工会从大东烟厂工人中挑选该厂工会的负责人可见:一是领导层既是工人,还是新政权的基层干部;二是新工会直接向新政权负责。旧工会主要是向以周学湘为代表的帮会势力缴纳保护费,从而得其庇护。新政权则是通过政府直接掌握工会,工人视国家为切身利益的捍卫者。

但新政权“劳资两利”的既定方针决定其不会在劳资纠纷中过于偏袒工人一方。时任上海市市长陈毅即强调“不两利,劳资都要搞垮”。1950年4月,大东烟厂准备停业并解雇所有职工。5月,周国权即代表该厂工会主动向厂方提出减低工人工资,从而“减轻资方负担”,避免停业。厂方则拒绝工会建议,“坚持定期疏散”。眼见协商无望,5月4日,周国权遂向烟厂工会和上海市劳动局控诉厂方不顾大局、唯利是图:“现因过渡时期中卷烟业市场萧条,资方以为无利可图,抱消极观念,向劳方提出解散。”5月11日,厂方亦呈文劳动局,反映资金和产品销路的问题:“前以资金短绌,销路又一落千丈,迫不得已准备停业。”

基于“劳资两利”和烟业调整的既定规划,新政权认为大东烟厂符合停业的标准。上海市劳动局在该厂准备停工及以后几次劳资纠纷中,“思想上皆首先肯定从烟厂生产过剩出发,认为解放以来,该厂开工仅三个月,出品的牌子又停制已久,其他烟厂尚要解雇,该厂就难以复工”。5月,经上海市劳动局、工商局同意,大东烟厂工人与厂方达成协议:一是厂方应于1950年5月为每位工人下发两个月的工资;二是工人在收款后即行疏散六个月;三是六个月后再看实际情况决定烟厂复工与否。

大东烟厂的经营困境,是1949年以前形成的。如何在稳定国家财政、行业改造的大前提下处理好这个历史遗留问题,对新政权而言无疑是一个考验。

二、“大东烟厂事件”的发展

1950年7月,新政权根据既定方针,从产销渠道、税收、原料供应等方面加速对民营烟厂的改造进程。例如将烟叶(1950年12月)、卷烟纸(1951年5月)等卷烟生产的重要原料实行“专卖”制度。此外新政权还开始实行“加工订货”,即向有发展潜力的烟厂分配具体数额的生产指标,助其克服暂时的困难。

在有关部门的评估中,大东烟厂生产潜力不大又已停工,所以该厂并未被分配生产指标。10月,眼见疏散期将近,复工心切的周国权主动向厂方提出复工,厂方以“无资金推诿”。11月2日,厂方致函上海市劳动局,强调资金短缺和产品缺乏销路问题仍然存在,没有复工的条件。不过厂方似有恢复生产之意,询问劳动局为何不对该厂采取“加工订货”的措施。

11月10日,周国权致函上海市劳动局,反驳厂方不同意开工的理由。此前支持大东烟厂工会的上海总工会,其态度开始向上海市劳动局接近,“卷烟业能够渡过难关而达到目前生产比较正常的状态,正由于一部分确实不能维持的厂歇业、停工,才能使其他厂进行计划生产、以销售定产,并由困难逐步走向好转”。由此可见,上海市政府系统与工会系统对卷烟业改造的既定方针基本达成共识。即大东烟厂不能复工,在此前提下仍可支持该厂工人争取权益。

1951年1月13日,经上海市劳动局调解,大东烟厂厂方与工人达成新协议:1950年5月份签订的协议继续有效,但延长疏散期一年,即自1950年11月1日起至1951年10月31日,并由厂方补发每位工人一个半月的疏散费。新协议中还增补了一段规定:如果各方都认为“环境确未好转”,即由厂方补发工人一个月解雇费以及半个月的回乡费,然后“双方脱离劳资关系”。这实际是大东烟厂停工以后安置工人的预案。

所以大东烟厂歇业已成定局,但该厂工会及工人似未意识到这一点。1951年9月,眼见疏散期将满,周国权再度向厂方提出复工。与此同时,周国权还组织工人“先后分别向各机关上书呼吁”,由于各部门对大东烟厂不能复工已达成共识,因此“有关机关均未引起重视”。厂方亦基于该共识表达意见,认为“卷烟业生产过剩,资金周转有困难,主张歇业解雇”。工人则坚持捍卫自身的权益,以“大部职工在该厂工作均在十年、二十年以上,年龄较老,不易另行转业”为理由,不同意厂方的解雇主张。

除向劳动局申诉外,周国权于1952年1月又向多个部门请求支持,但收效甚微。如中国食品工业工会上海市委员会在1月19日“曾接到生产部关于大东烟厂问题的请示报告,而不引起重视”。加之此时各部门将主要精力集中于“三反”运动,且在“思想上总是认为烟厂生产过剩,不可能复工,还认为烟厂失业工人众多,不足为怪”。

上海方面基于行业改造规划,已笃定大东烟厂不能复工,但对该厂工人的救济及其转业、养老等安置问题的安排似不甚周全。大东烟厂停工时尚有385名工人,至1950年9月,有59名青年工人已转业,18名工人回乡,12名工人死亡。剩下的290余名工人皆在30岁以上,“转业有困难,靠救济米度日,生活困苦”。大东烟厂工人的情况不是个案,据不完全统计,1950年9月上海烟业即有失业女工10799人,男工1883人,加上家属12682人,共26461人。这些失业工人的转业、就业和救济等问题,无疑是新政权要面对的问题。

然而1952年又是新政权对烟业改造取得较大进展的一年。是年6月,上海烟厂总数减至23家,其中私营烟厂18家。其中无法维持的有4家,可勉强维持一段时期的有6家,可勉强维持和可以维持的各有4家。

从表2可见国营烟厂的工人、卷烟机以及产量均已超过私营烟厂。所以新政权已基本达到主导上海烟业的预定计划。且有关部门亦敏锐地意识到目前“不宜于大批而连续的歇业”,其理由有:一、卷烟业尚未就业者已有上万人;二、在“五反”运动结束以后一些烟厂“立即垮台歇业,易引起某些不正确的错觉”;三、私营烟厂经营信心已经低落,目前又大批歇业影响不佳。有关部门似已意识到上述问题会影响到新中国成立以来比较稳定的社会局势。

但上海市财经委员会作为当地的最高经济管理部门,在稳定局势的大前提下依据既定行业改造方针认为“卷烟业过剩,已有一万多人失业,目前加工任务只能维持残存的几个厂”。上海市劳动局则于1952年4月明确向大东烟厂提出“烟厂生产过剩,可考虑歇业”的方针,且“如果工商局同意歇业,劳动局就同意解雇”。

大东烟厂的工人当然不会接受,他们先是向中共上海市委去信要求帮助。上海市委办公厅遂于4月13日向上海总工会劳动局转去大东烟厂工人的信件,并责成劳动局党组负责人注意处理。由于此时各部门的主要精力都集中在“五反”运动,所以劳动局并无回应。

4月27日,戴文妹以大东烟厂“工人代表”的身份再度呈请劳动局调解该厂复工事宜。该厂工人还准备在五一劳动节向有关部门请愿,此外还有中支、中美等烟厂工人“数次要求复工,态度甚为坚决”。为维持行业秩序和稳定局势,劳动局遂会同上海总工会对大东烟厂工会进行组织调整,“我们怕工人五一节请愿游行,而将没有把握的工人代表”调走,从而让工人“群龙无首,不能请愿游行”。可总工会、劳动局只“向工人说服劝阻,事后对工人的要求则采取了不了了之的态度”。