抗美援朝期间广东青年参军参干研究

作者: 孟鑫珂 周云

【摘 要】抗美援朝期间,为增强新中国的国防力量和推进国防现代化,中国共产党在全国范围内组织了一场青年参加军事干部学校的运动。广东遵照中央指示积极部署相关工作,在运动伊始对群众进行了普遍而深入的宣传动员,在运动过程中兼顾中央任务和地方计划,采用宽报名、严检查的招生方法推进工作。广东青年以完全服从国防需要的决心踊跃参军参干,用青春践行了保卫新中国的使命,其精神历久弥坚。

【关键词】广东青年;军事干部学校;抗美援朝;学生;工人

【中图分类号】K27;D232 【文献标志码】A 【文章编号】2096-6644(2023)01-0087-16

新中国初期,人民军队展开了由单一军种向诸多军兵种合成的转型。在这一现代化、正规化转型过程中,广大基层官兵文化水平普遍不高,难以操作技术岗位的问题逐渐暴露出来,人民军队急需具有文化知识和技术能力的青年军事人才担当骨干,因此,新中国筹建了多所军事干部学校作为向军队输送人才的基地。抗美援朝开始后,中国在朝鲜战场上对现代化战略战术有了进一步了解,更加深刻意识到国防和军队现代化建设滞后的严重性,明确指出抓紧建设海、空军等特殊军兵种。但是,各军事干部学校的人才储备明显难以满足国防与军队现代化建设的需求,大量招收有知识、有技术的青年参军参干迫在眉睫,其中学生、青年工人无疑是最合适的对象。于是,1950年

12月至1951年7月间,中共中央在全国范围内先后分三期动员学生、青年工人投考军事干部学校,组织了声势浩大的参军参干运动。广东青年积极响应中央参军参干的号召,踊跃报名参加,推动了广东抗美援朝运动的深入,为国防事业的现代化建设贡献了力量。

学界关于参军参干运动的研究已有一定基础,但区域视角下的研究仍存在一些不足,有待进一步深化:第一,对运动在不同区域之间开展的差异性认识不够,动员青年参军参干虽然是一场全国范围内的运动,但受制于客观因素,不同区域之间在运动分期、招生条件等方面存在差异,部分学者未结合地区情况分析这一问题;第二,对国防前线区域参军参干运动的特殊性关注不够,部分学者未注意到一些地区在抗美援朝期间承担着重要的国防(主要是海防和防空)职责,在参军参干运动中不仅要完成中央分配的国防任务,还要兼顾地方的国防计划。本文将利用档案、报纸等资料,进一步考察抗美援朝期间广东青年参军参干的行动。

一、凝聚:广东青年的组织建设与初步锻炼

1949年底,随着广东各地的陆续解放,中共中央华南分局(以下简称华南分局)遵照中央指示,将建团作为新解放区青年运动的中心工作。在华南分局领导下,以青年团为核心的各级青年组织相继建立,使广大青年如学生、工人等逐步凝聚为一股坚强的力量,并在抗美援朝战争开始后的“参军热”中经受了初步锻炼,为之后动员青年参军参干创造了基础条件。

因为广东是新解放区,所以将广东青年组织在一起,接受中国共产党的教育与影响成为青年工作的首要任务。广州解放初期,广大青年就提出参加工作、参与活动等要求,表示自愿配合中国共产党参与城市接收和管理。但是,与青年积极表达觉悟相比,部分领导机构的反应却较为迟缓,如“学生在下面动起来了,而(广州市军管会)文教委员会在上面和我们(指华南分局)接不紧、配合不来”,这一问题从侧面体现出建立各级青年组织的紧迫性。青年团作为先进青年的群众性组织,在凝聚青年方面的作用尤为重要,因而建团工作关乎组织青年的成效。1949年10月25日和12月

25日,青年团广州市工作委员会(以下简称团广州工委)与青年团华南工作委员会(以下简称团华南工委)相继成立,广东青年团组织有了统一的领导机构。团华南工委成立伊始遂宣告:“我们工作重心已转向公开建团、培干和学习方面了。”自此,广东各地区各单位的建团工作有序展开。

广东建团的过程中,青年学生的重要性愈发凸显。广东的学校、学生数量众多,仅粤中区在解放前就有中等学校86间、学生26070人,可以说,学生在广东青年中有着强大的影响力。早在革命时期,中国共产党便将学生看作突破口,通过学生工作打开广东青年工作的局面,“以各民主学校为核心,整理各青年团体”。按照这一工作思路,中国共产党有计划地在国统区发展学生组织,以秘密形式先后成立了以广州市学联为代表的多支地下学联。“由于学生工作比较有基础,所以(解放后)我们工作队一到,学生都动起来了。”根据解放之初的局势,华南分局指示青年工作要“以广州为重点,广州工作目前又以学生工作为中心”,同时,华南分局认为学联是建团的重要组织基础,提出要使广州市学联“成为全市学生的组织”,“将以前参加过市学联的人,培养成为建团的骨干及学习的骨干”。团华南工委也告知青年学生,“建立学生会、学联是很重要的,必须重视”,学生应把加入学联当作入团的前期准备。

按照以学生工作为中心的思路,华南分局以先学生、后工人的顺序,通过学生带动青年工作的进展,“在学生发动起来,打下初步基础以后,则建立团的骨干,吸引地下学联、妇联会员入团及转到开展青工工作”。青年工人工作方面,在各级工会成立之后,青年工人已被广泛团结在工会之中,所以,华南分局要求开展青年工人工作必须“与职工会的青年干部”保持密切联系。在学生、青年工人等相继被组织起来之后,青年团与学联、青联、工会等组织的关系也须及时明确,华南分局指明团委是中国共产党“领导开展青学运的主要阵地”,且青年团的“各部分别领导组织群众工作,如学生部负责学联工作,联络部负责青联工作,青工部即总工会的青工部”。

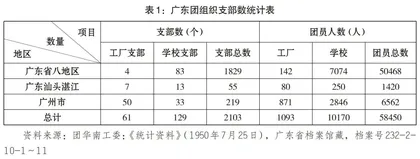

为加强党团关系,华南分局以党领导团的原则,决定“青委(党内的青年工作委员会的简称)与青年团完全结合,青年团委员会则应比青委广泛”,地方建团应是先“着各地委成立青委”,以担负领导责任。截至1950年7月,广东建团取得重大成绩,广东省八地区共建立8个地市工委、66个县工委、223个区工委,有团员50468人;广东两省辖市共建立1个地市工委,有团员1420人;广州市共建立2个区工委,有团员6562人;广东各地工厂、农村、学校、机关等系统亦建立了团组织,计成立2103个支部,其中工厂支部61个、团员1093人,学生支部129个、团员10170人(见表1)。

由表1可知,学生和青年工人的团员人数超过广东团员总数的五分之一,这为动员广大青年参军参干奠定了良好的组织条件,从聚集度看,无论是学生团员还是青年工人团员均属广州市最多,这也决定了广东的参军参干运动以广州为中心。

抗美援朝开始后,全国多地出现了“志愿去朝鲜参战”的热潮,广东人民也通过各种形式表达志愿参战的意愿。在这场“参军热”中,青年团对广东青年的凝聚效果得到了初步检验。1950年

11月5日,团华南工委、广东省学联等发布联合声明,号召广东青年以实际行动为抗美援朝保卫祖国贡献力量。这一号召迅速被广东青年落实到“参军热”之中,广州各大专学校的青年学生表示要“放下笔杆,拿起枪杆,到朝鲜前线去”,珠江、东江等地青年也以写信、写志愿书的方式申请参战。团员在此时发挥了带头作用,华南团校的84名学生“一致要求学校批准他们到朝鲜去”。

在“参军热”背景下,多地出现了把动员参军作为抗美援朝运动中心的倾向。对此,北京市委率先在《关于抗美援朝运动开展情况的报告》中批评“有意无意把参军作为中心”,指明“不应强调动员群众参军,尤其不应勉强群众参军”,中共中央于1950年11月12日转发了该报告,要求其他地区“亦照这个方向去做”。中共中央要求各地警惕这一偏差的同时,青年志愿申请参军的意愿依旧十分强烈。以广东青年为例,从1950年11月17日到20日,又有1441位读者(绝大多数是青年)致函《南方日报》提出报名参军的要求,这股热情持续到了不久后的参军参干运动之中。

二、动员:全面宣传动员与针对性纠偏相结合

1950年12月参军参干运动正式开展前,各级已经面临由抗美援朝而引发的“参军热”。当时社会上的“参军热”多为自发行为,包括青年在内的许多群众对参军意义的认识尚不深刻,因此,急需将无组织的“参军热”转化为有组织的群众性运动。中共中央组织参军参干运动后,因势利导开展宣传工作,将无组织的“参军热”引导到青年学生、青年工人报考军事干部学校上面来,将广大群众单纯地要求去朝鲜战场战斗的意愿引导到献身国防上来,既保护了广大群众的爱国热情,又有效地纠正了无组织“参军热”当中群众思想认识方面的偏差。

1950年11月24日,中共中央发出指示,要求一般情况下不要组织学生“到朝鲜去参战,但中央准备在年底以前动员政治纯洁的二万五千到三万大中学生到空军、海军、炮兵、坦克各军事学校去”,并已经酝酿青年参军参干的计划。1950年12月1日,中央人民政府人民革命军事委员会、政务院发布《招收青年学生青工参加各种军事干部学校的联合决定》,提出“为了加速我国国防建设,兹特规定招收青年学生及青年工人参加各种军事干部学校”,并列明了招生对象、招生条件、招生流程等细则。随后,团中央、全国学联、全国总工会鼓励团员、学生、青年工人积极报名军事干部学校,增强国防力量。12月5日,中共中央发出《关于动员青年学生青年工人投考军事干部学校的通知》,决定“在今后一年内动员12万个青年学生和青年工人,参加空军、海军、步兵、炮兵、装甲兵、工兵、化学兵、防空、情报、机要、通讯、卫生、后勤等各种军事学校”。中央发出一系列指示之后,参军参干运动迅速在全国展开,各地开始组织青年投考军事干部学校。

组织青年参军参干“是一个巨大的群众思想教育与政治动员工作”,需要在群众中开展大规模的宣传活动,“使广大群众把和平建设的思想转变为积极建设国防的思想,使广大群众激起抗美援朝、保家卫国的热潮,认识祖国人民国防建设的严重性,使广大群众树立参加国防建设为最伟大的、最伟大光荣的事业的思想”。1950年11月,新闻总署曾指示:“各地人民要求参加志愿部队,或到朝鲜参战,除接近朝鲜的东北地区外,其他地区目前不必多所报道。”又因动员工作“是一项艰巨的紧急任务”,所以广东在宣传方面的准备较为欠缺,初期工作存在着滞后的现象。直至12月14日,团中南工委制定了《动员学生青工参加军干校的宣传计划》后,广东对宣传工作才有了统一认识和具体工作部署。

宣传工作的主要内容是以中央精神、抗美援朝与国防建设的宣传为主。传达中央的决定和精神是宣传的首要任务,运用报纸、电台等媒体将各种号召、报告快速通知到群众,进而组织群众参与讨论和学习,营造舆论氛围。中山大学的学生就组织了专题学习,“把人民日报社论《爱国青年的光荣岗位》、青年团中央与全国学联告青年团员与学生书等文件进行问读和讨论”,经过学习之后,“大家参加国防建设的意志更坚定了”。同时,团华南工委指出,应注意宣传“抗美援朝以及国防建设的问题,并能善于抓住当前重大事件”,如广州学生将纪念“一二·九”与平壤祝捷宣传相结合举办游行示威,呼吁“参加抗美援朝运动和参加各种军干校学习”。

另外,宣传动员工作也有意识地针对一些不当认识和做法进行纠偏。“报名中最突出严重的问题就是家庭问题”,广东素有“好仔不当兵”的说法。团华南工委指出要引导“社会舆论与社会力量去帮助学生解决家庭问题”,利用媒体等宣传模范,改变家长们的思想偏向。《南方日报》曾发表题为《贤明的家长们鼓励他们的子弟投考军干校》的报道,介绍几位学生家长的先进事迹,较典型的是中山大学的王起教授,已有二子参加解放军,他又鼓励女儿报名军事干部学校。学生的顾虑则集中体现在报名上:一是关于能否批准,大多数广州学生表示“不批准,思想大波动是不会有,但短期内,不安心学习一定有”;二是关于志愿选择,学生中出现了“某个兵种有前途”“追问有无津贴”等不正确态度。宣传中也意识到了学生的这些负面思想,有倾向地“加强巩固和教育提高其认识,巩固报名者的情绪”。由于动员工作的紧迫性,运动中不可避免地出现过急过糙的弊病,广东省人民政府在《关于动员青年工人学生投考军干校的通知》中强调,青年应“在自愿的基础上踊跃报名,一切强迫命令及任何变相的强迫做法均须切实防止”,要求各地各单位“不要采取集体报名和人人表示态度的方式”,“不要讽刺打击不报名的同学”,警惕可能出现的偏差。