广东省立宣讲员养成所史实新探

作者: 沈志刚

【摘 要】广东省立宣讲员养成所是陈独秀在广东教育行政委员会委员长任上开办的一所公办中等以上学校。第一届学生于1921年8月下旬开学,分学制一年的专门班和学制半年的通俗班,每班招生80名。第一届教员主要由陈公博、谭平山、谭植棠三人的同乡、北大同学和同事组成,生源以各县选送为主,也有部分在广州招考。“六一六兵变”后,该所人事出现巨大变动,广东党组织成员失去对该所的领导权,此后养成所因经费问题于1923年七八月间被广东当局强制停办。宣讲员养成所虽开办不到两年,却在广东革命史和广东党团组织早期发展中起到了重要的作用:第一,是广东第一个正式党组织——中共广东支部的诞生地;第二,是广东党团组织早期重要的活动据点;第三,为中国共产党的革命事业培养了一批重要的干部,扮演着早期党团干部学校的角色。

【关键词】陈独秀;宣讲员养成所;素波巷;广东党团组织创建;党团干部培训

【中图分类号】K26;D231 【文献标志码】A 【文章编号】2096-6644(2022)03-0017-14

广东省立宣讲员养成所(简称养成所),是继上海外国语学社之后,与毛泽东主办的湖南自修大学同期创设的一所党团早期干部学校。它既是中共一大以后中共广东支部的诞生地,也是1922年团一大和第一次全国劳动大会(简称一劳大)在广州召开的筹备和接待处。但是,由于养成所存在的时间较短,且办学规模不大,留存的史料很少。长期以来,学界对其了解大多是根据少数亲历者的回忆,对其办学情况所知不多,更缺乏对其基础史实考订的成果。

养成所的创设、停办及其办学情况,与广州政局息息相关,颇可反映当时广东党团组织的生存境遇。对该所的史实考订,不仅可以加深对广东早期党团组织的了解,也可以丰富对早期党、团组织开办革命学校的认识。本文利用《香港华字日报》《广东群报》《广州民国日报》《广东公报》等前人未加充分征研的史料,辅之以1922年印行的《广东省立宣讲员养成所同学录》、养成所第一届学员张贵宽(后改名张光第)在校日记以及其他回忆资料,从实证的角度尽力厘清养成所的办学情况及其与广东早期党团组织的关系诸问题。

一、宣讲员养成所的创设背景及筹办过程

广东省立宣讲员养成所是陈独秀在广东教育行政委员会(简称教育委员会)委员长任上所开办,是其制定的广东教育施政计划的重要一环。因此,研究养成所不得不从陈独秀来粤谈起。

1920年10月,粤军从漳州反旆,赶走了统治广州数年的桂系军阀。为了振刷桂系治粤对广州文化造成的禁锢现象,广州当局决定邀请陈独秀来粤出任省教育委员会委员长,主管广东的教育改革。对于陈独秀答应来粤一事,学界多认为是李大钊和张国焘劝进的结果。近年来,也有学者从陈独秀在当时上海文化圈的“实际地位”出发提出了新的认识。不过,这一渊源可能要追溯到更早的时候。

1919年9月21日,陈炯明通电护法军政府,提议筹建西南大学,“为百年树人之计,国家根本之源”。10月30日,此议案经护法军政府政务会议通过,并特派汪精卫、章士钊为大学筹备员,“彻底计划此事”。12月4日,军政府政务会议准拨一百万元作为大学开办专款。随即,汪精卫与章士钊邀请陈独秀、吴稚晖来粤谋划相关事宜。但是,在校址择定过程中,筹备人员之间出现了巨大分歧。

吴稚晖、蔡元培、张静江等提议将西南大学设于上海,并在海外开设分部。经过他们的多方运作,1920年2月26日,护法军政府通过“西南大学大纲”,规定西南大学本部设于上海,酌设分部于海外,并准予从大学筹备款中拨出二十万为里昂分部专款,剩余七十万中也专门划拨二十万归里昂部。这般结果引发了一场牵连颇广的西南大学校址大争论。其中,吴稚晖、汪精卫、胡汉民等主张以上海租界为校址;邹鲁、陈独秀、广东省教育会、广东省议会则主张以广州为校址。

陈独秀当时的立论颇有大局眼光,他基于平衡全国教育发展的出发点,列举出西南大学设于广州的五点好处,如南洋华侨归国就学,以广州为便,设有大学,可通南洋教育。他还指出,就中国三大流域而言,黄河流域已有北大、南开两所大学,长江流域也有复旦、南洋和其他学校,只有珠江流域没有一所国立大学。因此,“为国家教育配置”计,也必须在广州设一大学,以启发珠江文化,“使江河流域,平均进步”。由于时局动荡,护法军政府筹建西南大学的计划最终夭折。但在陈独秀围绕西南大学校址择定的辩论中,颇可反映出他对国家教育前途的思量,尤其可见他对在广州开办高等教育的重视。

当时,陈独秀应汪精卫、章士钊之请确有准备赴粤的打算,临行前他在上海与“联合通信社”记者谈话时称:“广东人民,性质活泼勇健,其受腐败空气之熏陶,或不如北京之盛。以吾人现在之悬想,改造广州社会或较易于北京。故吾人此行殊抱无穷希望也。”但他最后因转道武汉演讲终未能成行。结合此番际遇,方可理解陈独秀在《广东群报》创刊号所作《敬告广州青年》一文中,为何开篇即称“去年很有机会可以到广州,而竟没有去成,实是一件憾事”。由此观之,陈独秀来粤就任教育委员会委员长,也是出于其在筹办西南大学时所生出的在广州创办高等教育的夙愿。结合陈独秀因筹建广东大学预科而缺席中共一大的情况,更可见发展广东高等教育事业在他心中的地位。

陈独秀决定动身赴粤前,曾向陈炯明提出三个要求:教育独立,不受行政干涉;以广东全省收入的十分之一拨作教育经费;行政措施与教育所提倡的学说作同一趋势。陈炯明复函表示同意,并许诺“以全省岁入十分之一以上为教育经费”。此番高调的许诺,经上海《民国日报》宣扬以后,为广东的“新政”赢得了不小的声誉。当时曾有不少政教界人士慕名赴粤考察,如山西马鸣銮(即马鹤天)、云南李宗黄等,二人分别有《新广东教育考察日记》《新广东观察记》等著作问世。

陈独秀在赴粤以前便曾系统谋划过到广东后的教育施政计划,并曾与戴季陶等人有过详谈。1920年底,陈独秀到粤赴任。1921年1月3日,上海《民国日报》完整登载了陈独秀准备在粤开展的三大教育方案,即《广东全省教育委员会组织法》《全省学校系统图》《每年教育经费概算表》。其中《广东全省教育委员会组织法》主要规定了广东全省教育委员会的行政职权,《全省学校系统图》宏观设计了全省学校门类和学制,《每年教育经费概算表》则具体制定了粤省每年教育支出的预算。

《每年教育经费概算表》按照粤省岁入的十分之一即300万元的额度拟定。其中包括100万元的大学开办经费,5所省立中学年度经费每校3万元,师范学校包括附小及幼稚园一共10万元,8所专门学校每校10万元,5所省立职业学校每校2万元;预拨编译局10万元,宣讲员养成所30万元,贫民教养院10万元,剧院6万元,劳动补习所4万元,美术院10万元;另外还有行政、留学生、建筑费共52万元,总计357万元。值得注意的是,宣讲员养成所的开办预算每年竟有30万元之多,相当于10所省立中学或3所专门及师范学校全年的经费。在陈独秀的教育施政蓝图中,养成所属于“社会教育”的范畴,是其重视成年教育的具体反映。

1921年2月14日,《广东公报》正式公布了陈独秀拟定的《广东全省教育委员会组织法》和《每年教育经费概算表》,并下令“省会教育机关及直辖各学校自次日起,各属自文到之日起,概呈该会核办”。 3月8日,教育委员会正式成立,以5人组成的政务委员会为领导机构,领导方式采合议制并公推陈独秀为委员长。政务委员会下设普通教育事务委员会,由谭平山、温仲良等充任。

1921年4月下旬,教育委员会宣布将着手四件大事——开办广东大学、择定第一师范校址、制定宣讲员养成所招生计划、筹设编译局。其中,养成所的开办计划为:招生分专门班和通俗班两种,专门班学制一年,通俗班半年;按三十人员额招专门班一班、通俗班两班。生源由各县选送,肄业期满后,在省招考者由教育委员会分派职务,各县选送者发回各县服务。 6月20日,教育委员会任命陈公博为养成所所长,并定于8月11日开学。教育委员会特通令各县,限于8月10日以前遴选学员。

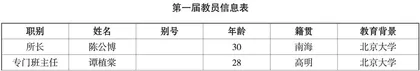

7月初,养成所打出招生广告,宣布除各县选送外,在广州市特招专门班和通俗班各一。不分男女皆可报考,只要年满十八岁,初级师范、中学毕业或有同等学力者皆可报考专门班,高等小学毕业或有同等学力者可报考通俗班。在读期间,每生每月可得津贴10元,同时许诺毕业后各生由教育委员会分配工作。其中,专门班毕业生可按月薪30元分配职位,通俗班可得月薪20元。 8月11日,养成所举行入学考试,内容分国文、历史、算术、地理等科,先行录取专门班学生70名,通俗班学生76名,并列榜揭晓。此为初试,委员会定于8月15、16日在入围者中进行口试,最终确定录取人选。从宣讲员养成所第一届同学录所列人数来看,当时通俗班和专门班均招了80名学生。

广东省立宣讲员养成所开学的准确日子,目前尚不能确定,但据有关材料可得大概时间。1922年2月初,鉴于第一届通俗班学生将于2月底期满毕业,陈公博特呈请省长陈炯明下令各县选派第二届通俗班学生来所,并准备于3月1日开学。通俗班学生学制为半年,根据第一届学生将于1922年2月底期满的时间推算,第一届养成所的开学日期当在1921年8月底。

二、宣讲员养成所的办学情况

陈公博在中共一大上提交的报告明确指出:“成立了由宣传委员会直接领导的宣传员养成所,并委派我为该所所长。这个养成所是广东省进行社会教育的主要机构,很多教员都是我们的好同志。我们希望养成所附设工人夜校和工人组织工作学校。但是这个养成所的存在取决于政治关系,我们只能暂时利用这种关系。”这里的“政治关系”应当是指省长陈炯明的支持。这段话既明确交代了养成所的办学性质——该所是陈独秀以教育委员会的职权所办,是公立的从事社会教育的学校;也交代了它与广州共产党早期组织之间的关系——该所领导层和教员“都是我们的好同志”,因此党组织可以“暂时利用”该所的政治关系来从事党的革命工作。鉴于该所的“两张面孔”,免不了要将该所的办学情况做一番探查。

(一)办学旨趣

陈独秀的教育蓝图存在这样的逻辑关系:教育改革的目的在于改造社会,欲改造社会则需要开启民智,而要想“短期间当中改变一般人民的思想,提高一般人民的知识程度”,这就需要培养大批能够面向社会,向广大民众作通俗讲演,做文化普及、推广工作的宣讲员。因此,“目前非注意成年教育不可”。 1921年4月下旬开始,陈独秀着力推动的“四件大事”莫不是围绕着“成年教育”而来。不过,只有创办养成所的计划得以真正实现。

关于养成所的办学旨趣,任第一届所长的陈公博曾有过明确说明,即以宣讲的社会教育来弥补学校教育的不足,因为后者只注意少数人,基础不坚固,而前者则刚好与之相反。

从陈独秀的办学思想和陈公博的办学旨趣说明中,可大概明了养成所的培养目标。为了从“社会教育”到“教育社会”,该所还成立了全省的宣传员组织并制定了组织大纲。据第一届通俗班学员张贵宽1922年1月2日和3月23日日记所载,宣传员组织分中央和地方两大部,“中央部”设在养成所,分编辑股、演讲股、文书股和庶务股;地方部则由学员毕业后回原籍创设,并规定“地方部发生困难时(如开办阻力等),可邮寄中央部呈请所长设法维持”。而且,谭植棠还明确规定了各宣讲员的使命:“旅行各县宣传,一面使民智开,一面促社会得知宣讲员重要的价值”。

由于缺乏直接的史料,不知养成所开设的具体课程。但由于养成所与中共广东早期组织之间的特殊关系,课程中包含有社会主义及马克思主义的内容应当是毋庸置疑的。张贵宽在1922年3月13日——广东社会主义青年团成立的前一日的日记中,便感慨道“马克思主义,实为打破资本主义的武器,且含有世界性的真革命”。这些认识显然是在养成所里习得。据梁复然回忆,“学习主要内容有国语常识、社会科学、共产主义知识、三民主义等”。曾在养成所工作生活过的谭天度,也具体提到了该所开设的课程包括政治、历史、地理、语文、社会教育和逻辑学等。从教员的教育背景来看,该所的课程设计较具综合性。

“六一六兵变”以后,养成所的主要负责人陈公博、谭平山、谭植棠均离开了学校,因此招收第二届学生时的办学特色便发生了根本改变。据第二届专门班学员钟道生(即钟觉)回忆,他入学时的老师主要有教社会学的余卓鸣、教日文的陆精治、教哲学的韦悫、教教育学的温仲良、教伦理学的黄兼善和教心理学的伍子车等。这些老师大多为一时名彦,该所此时已彻底成为普通公立学校,与广州其他六所公办中等以上学校——国立广东高等师范学校、广东公立法政专门学校、广东公立农业专门学校、广东省立第一甲种工业专门学校、广东省立女子师范学校、广东省立第一中学,合称为“中上七校”。