海边的费内维尔

作者: 弗莱特

2013 年的飞机抵达塔那那利佛国际机场,恰好遇到欧洲来的航班,本来狭小的入境厅瞬间变得拥挤不堪,被裹挟在喧闹的人流中向前移动,经过一番既定动作——排长长的队、填写入境卡、检查护照、翻检行李,折腾了好一阵,才总算是入了境。13 个小时的不眠飞行,疲惫不堪,来不及好奇,坐上塔那那利佛孔子学院雇来的车,穿过狭窄幽暗的蛇形车道,又经过行人稀疏的市区,看着窗外影影绰绰浓得化不开的漆黑世界,不禁问自己:这一场远行,是为了什么?

成行之前,已经对马达加斯加这个神奇国度做了一番初步了解。初来乍到,觉得自己即将随时经历一场生存大冒险,未来这一年,要不断拓展人生体验,才不枉这相遇一场。

滨海小城初体验

被分派到图阿马西纳省(又称塔马塔夫)辖下的费内维尔市中山学校教学。费内维尔坐落在马达加斯加的东部沿海,东临印度洋,地处偏僻,交通不便,唯一连通塔马塔夫的省道,凹凸不平。区区 100 公里的路,挤满乘客的小型面包车硬是走了近3 个小时,实在无心理会窗外风景,甚至辜负这大自然的美意也在所不惜。然而,当我们舟车劳顿来到民风淳朴的费内维尔,本地人热情地用汉语“你好”和我们打招呼的那一瞬间,地域、文化、肤色的差异在脑海中霎时消散。当眼前不同种族、不同文化背景、不同语言的人们用自己熟悉的方式向自己问好,收获的不仅仅是惊喜,还有最朴素的感动。

这里的生活,比一首平缓的布鲁斯更柔和缓慢。刚来到的时候,不习惯耗上半个小时等服务员把菜送来,约好的事情要做好打折扣的准备,生活上一段时间你会发现,让时间慢一点,也许就是他们选择的生活形态,是他们的文化里根深蒂固的东西。就像三毛在《万水千山走遍》里记录洪都拉斯之行写的:“并不喜欢用落后或者先进这些字句来形容每一个不同的国家,毕竟各样的民族有他们自己的生活形态与先天不平等的立国条件。”作为来客,我们不必妄加评判,学会理解就是最大的尊重。带着这样的心境,去欣赏这座滨海小城,每天都能见到乐观面对生活的本地居民,风景也有着原始的美丽,刚刚好,这算是人与自然的一个默契。

跨山越海汉语桥

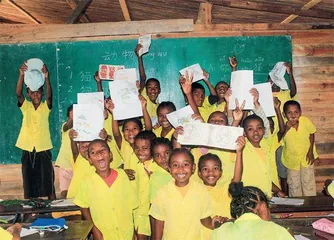

中山学校是一所老华校,听华人老校工陆先生介绍,学校以前开设过中文课,教的是粤语,后来一度中断,近年来,在学校的努力下,塔那那利佛孔子学院在中山学校开设了中文教学点。在前任志愿者老师的努力下,学生们的中文基础打得比较牢固。短短的几年时间,许多学生已经可以用中文与老师进行基本的日常对话,能唱很多中国歌曲,能背出多首中国古诗。在远隔重洋的非洲岛国,在这个并不发达的偏远小城,这是一个奇迹。

虽然知道他们有一定的中文底子,但新学期开学的升旗仪式上,全校学生唱起中国国歌时,感动还是来得有些出乎意料。在距离祖国八千公里的异国他乡,看着冉冉升起迎风飘扬的五星红旗,听一群肤色迥异的学生用不太标准的口音集体演唱中国国歌,背后是中国支援兴建的在建新教学楼,内心糅杂了思念与自豪,有说不出的感慨,久久不能平复,这种独特的感受和体验,很难用价值去衡量,但我知道,盘旋在心底的疑问已经有了答案。

缘分这事说来奇妙,不远万里相识一场,是冥冥之中的造化,已非易事。不期我喜欢学生们,学生们也不讨厌我,这又是难得。我常常和同事笑称,我的课堂其实就是笑笑闹闹地度过的。学生们一天要学习两三门语言,再加上有各个学科轮番轰炸,因为没有课本,课堂上除了抄写还是抄写,我希望他们的学习是快乐的。我们会因“你的妈妈是做什么工作的?我的妈妈是早饭”“你要吃什么?我要吃哥哥”“斯坦卡同学的尾巴很长”这类错误回答的幽默全体爆笑,又一起为文艺汇演出谋划策、给学生家长们做春节红包,或者让学生轮流扮演老师把刚学到的内容教给同学……实际上,学生们并不能把所学都吸收转化,但愉快的体验有助于把机械习得转为主动学习。

每次上课,都有学生拿新奇的东西来问我“老师,这是什么”,有时是他们日常见到的东西,有时是不知道从哪里买来的中国制造小玩意儿,有时则是一本常用彩图词典的配图。当我把中文的说法告诉他们后,学生们又集体重复若干遍,为额外收获一个新词而高兴。他们以他们的年纪来观察了解中国,正如我们在他们的年纪也曾仰望过新奇的事物一样,大概“学习一门语言,发现一个新世界”说的就是这样的道理,而我也会向他们学习一些本地语言,当我第一次用马达加斯加语“salamma”(你好)与早起的渔人打招呼、用刚学会的词汇到市场买菜时,仿佛打开了新世界的大门。

远隔重洋侨胞情

费内维尔的华人多来自广东潮汕、顺德地区,早年来到马达加斯加讨生活,凭借血液里流淌着中国人正直、勤劳、善良的基因,站稳脚跟、开枝散叶。华人先辈为了延续海外华人血脉,于1938 年创办了中正学校(后改名中山学校),以草棚瓦楞搭建而成,广招华人子弟和本地学生,早期教授粤语、法语和马达加斯加语。1957 年,马达加斯加侨胞踊跃集资,在现址建成第一座教学楼。随着学校声誉渐高,学生数量增加,原有教室已不敷应用,学校于 2011 年便开始动工新建一栋教学楼,但由于时局、经济等各方面原因,侨团和学校难以支撑全部建设费用,就在建设陷入延宕之际,中国驻马达加斯加大使馆及时伸出了援手,筹措了援助资金以解学校的燃眉之急,终使新楼顺利建成。

现在生活在费内维尔的陈会长这一代已经是第三代华人,但由于生老病死、人员流动,留在费内维尔的华人已经不多——校董会陈汝占先生、陈肇基先生、杨先生,华人老校工陆先生,开杂货铺的冯先生。由于会说粤语的缘故,我常常充当中文教师四人小组的联络员,到陈会长家沟通工作、生活上的问题。陈会长有时会和我聊起华人先辈远渡重洋到马达加斯加讨生活、定居、建设的艰难历史;有时会翻出珍藏多年的历史资料,向我介绍费内维尔爱国侨胞募集资金支援国内抗日救国的感人事迹。

1939 年前后,正值中华民族救亡图存之时,费内维尔华人侨胞顾不上温饱,组建起“片拿夭站华侨救助社”(作者注:费内维尔市早期粤语音译作“片拿夭站”),通过抗日救国宣传画,向海外华侨发出“我们要强有力来救护遇难同胞”“宁为强国之乞丐,不为亡国之富翁”“救国全靠大众的良心”的呼声,竭力动员同胞踊跃捐款。海外侨胞救济及慈善捐款名录上罗列着一笔笔由爱国侨胞一分一毫捐助的捐款明细,墨色经久不衰,是爱国侨胞即使远隔重洋仍心系祖国的鲜活印记。

只须无声地告别

虽然靠近赤道,但冬天的费内维尔,早晚还是有浓郁的凉意,让人精神抖上一抖。生活比东八区慢上五个节拍,似乎节奏慢了许多,有不知有汉无论魏晋的恍惚感。某日与朋友聊天,朋友突然问,要开始倒计时了吧?这才发现,曾经以为遥遥无期的归期,突然就在眼前了。

就这样欢腾一场,来到学年的期末文艺汇演。演出前三四天,排练结束后的间隙里,一个小女生拿粉笔在桌子上写了个“2015”,抬起头问我:“老师,2015 年你来吗?”

有那么一秒的错觉,像极了一年多前在泰国的那个下午,学生跑过来问我:“老师,你回中国了,还来吗?”实在不能做什么不切实际的承诺,索性说“明年不来了”,这次也不例外。而就在半个小时后,本学期最后一次升旗仪式结束,学生们告诉我,接下来几天不用上课,到星期五表演的时候再来。于是,规划中的好好告别,变成猝不及防的匆匆而过。

而离别不过是一件最平常不过的事,何须填充仪式?我们离开亲朋,来到遥远的国度,在陌生的环境中感受熟悉的语言,在迥异的文化里感受情感的共鸣,不折不扣地热爱一遍,告别也就无须刻意。

十多年后的 2025 年,当我整理好台账,即将结束两年的驻村工作,和待了两年的村子告别之时,心中还是不免想起在费内维尔的匆匆往事。虽是同样的感慨万千,却在时光的沉淀中多了一份坦然。马达加斯加的海边小城难以再见,桂西北的村庄终会重逢。