千年古都的近代面孔

作者: 刘竞雄

西安,这座十三朝古都,总让人联想到巍峨的唐宫汉阙、苍劲的城墙钟楼。然而,在近代百年风云中,西安的建筑肌理悄然发生了一场静默的革命。当西方传教士的十字架矗立在古城街巷,当砖木结构的洋楼与传统四合院比肩而立,这座古老城市的面孔上,逐渐浮现出一种前所未有的复杂表情——既有对现代文明的渴求,也有对本土文化的坚守。这些建筑不仅是砖石堆砌的实体,更是一部记录时代碰撞的立体史书。

我国近代建筑发展的欧西化、本土化以及建筑特征的趋同性、多样性均存在其历史的必然性与合理性,我们应该将其放回到建筑历史的过程中去认识建筑的风格特征。我们对西安近代建筑风格的理解和认识,不能以近代中国建筑的折中主义、新古典主义、民族主义等习惯表述来定义。西安近代建筑因其特别时代、特别地域而具备不同特征,应按其实际情况,如建成环境、建筑类型、阶级或阶层、材料或结构等来认知建筑的不同风格及其产生的原因和过程。笔者借张东荪“中西比较哲学”格式中“西化”“化西”“并置”的表达来对西安近代建筑风格的演变过程予以概述。

西风东渐:异域建筑的洋气凸显

建筑如大地的方言,总在风土中生长。青砖黛瓦与黄泥夯土各有来处,正如山林孕育木构飞檐,草原偏爱毡房穹顶——人们总是用脚下的泥土和手中的技艺,为家园编织衣裳。然而世间的天平总在倾斜。当某些地域的城邦在权柄、财富或匠艺上拔得头筹,便如巨人迈开脚步,将自家的门楣样式刻印四方。那些经由岁月淬炼的建筑形制,渐渐化作流动的图腾,既被仰望者虔诚摹写,也会乘着铁骑与商船席卷而来。就像春潮漫过冻土,琉璃瓦替代了茅草顶,石质立柱撑开木梁的疆域。

十九世纪末的西安城墙下,这般故事正在上演。来自通商口岸的西洋建筑密码,化作青砖拱券与玻璃花窗,悄然绽放在青灰色的古城天际线上。匠人们对照着异域图样打制构件,如同破解陌生的诗篇,而檐角垂落的巴洛克纹样,终在八百里秦川的风里,谱成了半阕混血的乡音。清末时期,西安一些建筑的建造就是效仿其他发达区域或租借地推崇的建筑形式而出现这样一种“西化”风格的建筑。建筑形式和建筑结构都是以模仿西方同类建筑为主要影响。

最具代表性的莫过于长乐门瓮城建筑群。1900 年,陕西巡抚端方筑建“长乐门瓮城及羊马城拱券外廊建筑群”,是为迎“两宫西狩”銮驾专门设计建造,位于长乐门闸楼与箭楼之间的羊马城和箭楼与城楼之间的瓮城内。长乐门瓮城及羊马城拱券外廊建筑群为典型“外廊式”建筑,清朝末年这种样式在中国早期开埠城市和租借地风靡一时。半圆拱券外廊从长乐门闸楼内门洞两侧对称建造并延伸至箭楼外门洞,再从箭楼内门洞两侧继续延伸建造至城门楼外门洞两侧(长乐门东向),券廊左右对称分列设置。由于 1921年冯玉祥建造督军公署缺少建筑材料,将此券廊建筑群拆除,现在只能依据 1921 年瑞典汉学家喜仁龙途经西安拍摄的照片来辨析建筑特征。券廊分为上下两层,由上至下通体砖砌壁柱进行纵向分割并分割成组,每一组下层砖砌半圆拱券门洞,对应上层砖砌半圆拱券窗洞,两组券洞之间有微凸方形柱式连续。依据照片判断建筑表现特征朴素内敛,没有繁复的柱式脚线以及券洞形式变化。券廊顶部每相隔五组券洞,装饰一组巴洛克式线脚装饰的曲线形山花。可见建筑主要目的就是要凸显“洋气”。

这些早期西化建筑,像蹩脚的翻译文本,虽形似而神异。西方传教士主导设计,本地工匠依样施工,砖缝间渗漏着文化误读的趣味:巴洛克装饰被简化为朴素的线条,彩色玻璃窗改用民间剪纸纹样。这种“不纯粹”,恰恰成为近代建筑最珍贵的底色。

以中化西:青砖黛瓦里的文化自觉

建筑是凝固在大地上的文化诗篇。当人们用双手垒砌砖石时,不只是在建造遮风避雨的屋宇,更是在用木石砖瓦书写着对天地万物的理解。就像江南水乡的粉墙黛瓦依偎着烟雨,黄土高原的窑洞深嵌进山崖,不同地域的建筑都生长出独特的模样,那是各个地方对自然、对美、对生活的不同解答。

世代匠人的巧思在时光里沉淀,当他们在岁月长河中摸索出建造的窍门,那些流淌在血脉里的文化基因便开始悄然萌发。就像春天里柳枝总要抽出新芽,工匠们总会在新式的建筑里,让属于本民族的精神印记悄然绽放——或是在飞檐翘角处藏一朵木雕海棠,或是在青石基座上刻几行祥云纹样。二十世纪二十年代的西安城里,那些顶着巴洛克式穹顶的小楼就藏着这样的匠心:西洋风的彩色玻璃窗棂间,中国工匠偏要嵌上梅兰竹菊的浮雕;混凝土筑起的立柱上,分明拓印着唐宋柱础的莲花纹样。此时期建造多表现为在新的建筑形式中局部出现中式建筑装饰,或者通过使用新的建筑材料来表达中式建筑的结构特点的一种“化西”风格的建筑。

1911 年 10 月 29 日,西安响应武昌首义,反清武装起义大获全胜。1912 年,陕西都督张凤翙下令拆除西安满城城墙,拓宽东大街为 30米的大道,并于两侧修建统一尺寸的二层有檐廊的商铺。但由于建筑材料在这一时期因社会变革以及经济落后等原因极度缺乏,西安东大街商铺、钟楼邮局、广仁医院、易俗社露天剧场以及易俗社大剧院等建筑活动的建筑材料多数是来源于满城拆除后的墙砖旧瓦、木檩木椽。建造技术也表现为使用民间做法,采用民间本土技术。建造技术可以从具体建筑建造结果中体现出蕴含的相关历史信息。其中,最为典型的是钟楼邮局与广仁医院,通过两处建筑的历史图像可以辨析,在其建造过程中有着洋教士扮演的建筑“设计师”的具体指导。这一结论最突出的体现首先是两处建筑的房主分别为英国人罗士和英国基督教浸礼会;其次是建筑均有西式外廊式建筑以及拱券式廊廓的典型特征。这两处建筑的筑造工艺采取的是最为适宜、经济、成熟的技术,没有外来工艺技术的过多附加价值,而是具有更多典型文化交融的价值体现。这种“中学为体,西学为用”的尝试,在钟楼邮局得到更精妙的诠释。英国传教士设计的建筑骨架里,填充着本土工匠的智慧:西式拱廊用传统榫卯加固,石刻雕花模仿汉代云纹。正如当时《西京日报》所载:“洋楼虽高,终需秦砖汉瓦为基。”

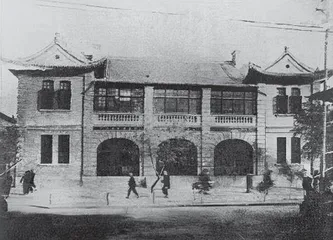

钟楼邮局是陕西第一个办理邮件汇款的邮局,因其位于东大街北侧近钟楼处,故称“钟楼邮局”。两层砖木结构建筑,清水砖墙,屋顶铺瓦。建筑整体体量构成维持西方建筑模式,临街立面为六根砖砌方柱划分五开间,中部三开间为西式半圆拱券门洞,两侧各一开间以实墙面为主,形成典型西方竖向三段式立面构图。方柱与拱券门洞有石材贴面,门券上方(二层)修建镂空石材栏杆形成三开间连通阳台,二层阳台退让有门窗。六根方柱撑起西式拱门,屋顶却飞扬着中式歇山屋檐——仿佛一位穿长袍戴礼帽的绅士,透露出民国特有的混搭美学。

中西并置:乱世中的美学和解

文化观念的不同,是造成中西建筑差异的重要原因。在特定的建成环境中,经过一段时间的交融与发展,个体化建筑特征逐渐转化为群体化建筑特征。因为中国文化对待客观世界“顺应”的传统模式,中国人会努力调整自己的建筑态度,这种文化模式会很快渗透到建筑的方方面面。随着与西方建筑文化的交融和发展,中国人对西方建筑技术、材料、形式等日益熟悉后,就对建筑提出更高的要求,即文化方面的要求,长久形成并稳定的文化观念一定会反过来指导和影响人们对建筑的认识和改造。民国时期,西安人不断追求自我价值的实现,提高了对建筑改造的能力,推动了建造技术的发展以及完善建筑造型的“并置”特征。

在此时期,多有用传统材料模仿西式建筑元素或采取中西合璧的做法,如砖砌墙体外饰调色抹灰;砖砌方柱做出层层叠叠的水平脚线,外墙转角、匾额、外廊墙面等利用石灰膏做仿立体石材、云石纹的装饰效果;门窗装修采用格子玻璃以及百叶窗等近代样式。建筑整体特征表现为注重现代装饰表现与民族性、地方性相结合,本土与外来元素融合的特点。建筑建造的近代化演进,在本时期深刻改变了我们的生存环境,传统建筑及其承载的生活已成过去。建造技术的进步影响着人们的生活方式和思维习惯,无形中也作用于文化蜕变。军阀公馆与文人宅第中,中西元素不再简单叠加,而是开启了深层次的化学反应。这种“并置”不是简单的拼贴,而是一场静默的文化谈判。当西方建筑遭遇关中匠人,山花线脚被赋予“五福临门”的寓意,混凝土框架里编入竹筋防震——在技术层面,本土智慧始终保持着某种柔韧的主动权。

止园,也称杨虎城公馆,是杨虎城筹资建造,为其与家人居住、办公之所(今西安青年路 117号)。1982 年被国务院公布为全国重点文物保护单位。止园是杨虎城主陕期间于 1934 年从一衰落富户人家手中购置府宅兴建。杨虎城将此宅院起初命名为“紫园”,寓意紫气东来。命名后不久,爱拨弄是非的人将此告诉了蒋介石,蒋介石素来多疑,听说杨虎城将自己的私宅命名为“紫园”,极为不满,怀疑其心怀不轨。为了避免蒋的疑忌,又为了继续勉励自己,杨虎城遂将“紫园”改为“止园”,音同字异,各种意思都不言而在其中,“止”即停止、中止,以此向蒋表明他已中止异志。然而杨虎城没有中止异志,且越来越追求光明,最终与张学良一起发动了举世震惊的“西安事变”,成为中华民族的“千古功臣”。

止园建筑为前后两进院,四面砌砖围墙,坐南朝北,中轴对称布局。主体建筑沿中轴建于后院一米余高的砌砖平台之上。止园建筑从庭院到主体建筑都呈现中国传统建筑风貌,在廊柱等装饰细节均体现西式建筑样式。建筑屋顶为传统抬梁式木屋架,屋面造型尤为凸显传统建筑特征,中部为单檐歇山顶,东西两端配楼为山面向前单檐歇山顶,飞檐翘角,俯瞰三面歇山顶呈工字型平面特征。屋面细节传统样式俱全,覆筒瓦、屋脊雕刻祥云脊饰,檐口、檐下设红漆木柱及额枋。

高桂滋公馆,是高桂滋于 1933 年聘请天津建筑公司设计自建并于 1936 年建成的,位于西安城东南全家巷(今西安建国路 83 号)。公馆由一座西式洋楼与三座三进四合院相通相连的建筑群组成,西式洋楼与四合院均坐北面南而建,是既有通道联系,又相互独立的院落。

公馆洋楼为二层,采用混凝土立柱与砖墙承重,面阔五间,进深四间的矩形建筑。一层为半地下室,主做储藏功能,并置有小型燃煤水暖锅炉;二层为三开间大厅及两侧对称卧室,大厅向内收,形成横向门廊,楼体两侧设有楼梯可通往半地下室一层与二层。公馆洋楼前有一圆形喷水池,通过轴线与主楼相连。水池的外围是一圈儿瓶饰栏杆,内为水池,水池中央有一高起的平台,上有九个球形饰物围护着中心铜铸的喷泉。喷头为花心形状,立在扭绳形短柱上,其下为凸起的圆盘底座,底座下为八边形石质基座。很显然,喷水池的设置和做法都来源于西方建筑。

公馆洋楼外观是典型西式建筑样式,主立面采用横三段、纵三段构图。底部以下半地下室为基座层,基座正中设置通向二层的九级台阶两侧砌砖墙。二层中部为四根爱奥尼克式柱体的三开间柱廊,两侧柱体之间装饰瓶型护栏;柱廊两侧墙面正中开窗,并由西式小山花作装饰窗套。顶部为中间为线脚装饰的檐口和镂空栏杆,两侧墙面上檐口与中间贯通,檐口上为变形的山花。整个立面比例严谨,突出轴线,讲究对称,强调构图的主从关系,显示了西方古典式建筑构图的神韵。但是在完整的西式风格的正立面以上,却采用了陕西地方特色的屋顶,小青瓦屋面,叠瓦而成的正脊,屋面正中又开了西式的老虎窗。侧立面和北立面处理较为简洁,清水青砖壁柱和墙面,女儿墙为实心的,不设栏杆,侧面窗也有窗饰,背面则基本没有窗饰,窗饰与楼体护墙以及立柱与女儿墙均采用模仿石质效果的水刷石工艺。

结语:建筑褶皱里的历史年轮

今日漫步西安,近代建筑如同散落的时光胶囊:青年路的止园海棠依旧,建国路的公馆喷泉早已干涸,长乐门遗址上新筑的城墙博物馆里,喜仁龙的照片与残存砖雕默默对视。这些建筑不是“西化”或“化西”的标本,而是中华文明面对现代性冲击时,最生动鲜活的应对方案。

它们的价值不仅在于建筑本身,更在于揭示了一个永恒的命题:当异质文化相遇,真正的交融从不在非此即彼的选择里,而在那些“不中不西、亦中亦西”的创造中。正如西安城墙的落日余晖里,青砖的肌理依然清晰可辨,而砖缝间的水泥砂浆,早已与六百年前的糯米灰浆融为一体。

(作者系西安美术学院设计学博士研究生)