花儿

作者: 肖璇栏目主持人:许晓明 广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心主任,《民族艺术》主编,研究员

2009 年是中国的“人类非遗年”,包括花儿在内的 22 项国家级非物质文化遗产代表性项目被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》。花儿是流传于中国西北部多个省份、由多个民族共创共享的民歌,也是跨人类非遗代表作的“口头传统与表现形式”“表演艺术”两个领域的音乐艺术。联合国教科文组织非物质文化遗产网将花儿价值的描述对应了 3 个可持续发展指标——“优质教育”“体面工作和促进经济增长”“和平、正义和强大的机构”。花儿寓教于乐,人们通过歌唱,不仅可抒发个人情感,亦可起到道德教化、传递自然与人文知识的作用。各民族通过花儿会对歌享歌,并形成商品贸易会互通有无,促进民族交往交流交融的同时也促进地方经济的发展。可以这样说,多民族共鸣的花儿是铸牢中华民族共同体意识的具象表达。

在中国广袤大西北的甘肃、宁夏、新疆和青海地区,流传着曲调异彩纷呈、唱词意蕴生动的一类民歌,因歌词中常将女子以花朵作比,而被世人称为花儿。花儿虽主要以汉语演唱,但音乐形式和演唱内容受汉族、回族、藏族、东乡族、保安族、撒拉族、裕固族、土族等多民族影响,所以也是中国西北地区多民族共享共唱的民歌。作为大西北音乐文化的翘楚,花儿不但是中国西北地区多民族人民生活的重要组成部分,也是各民族传统文化共同构成繁荣中华文明的代表,吸引着世人关注的目光。2006 年5 月20 日,花儿经中华人民共和国国务院批准,列入首批中国国家级非物质文化遗产名录;2009 年 9 月举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议上,花儿被列入人类非物质文化遗产代表作名录。

花儿是西北地区的音声标识,也是各民族的族际共语,承载了不同民族人民的文化心理,反映着该地区民族交融的历史文化进程。花儿的历史目前最早可追溯至明代。明代万历年间诗人高洪曾写下“青柳垂丝夹野塘,农夫村女锄田忙,轻鞭一挥芳径去,漫闻花儿断续长”的诗句。花儿流行地的河湟和洮岷地区在春秋战国时期曾是古羌人生息繁衍之地, 秦汉之后经历内地移民的汉羌杂处,此后在漫长的历史演化进程中,“花儿”流行地区就基本形成了汉、回、东乡、保安、撒拉、藏等多民族聚居的状况。花儿在大西北辽阔雄浑的土地上扎根,滋养着中国农耕与游牧两大经济文化区过渡地带的人们,成为当代民俗学、人类学、文学、音乐学、民族学共同关注的民间音乐文学艺术。

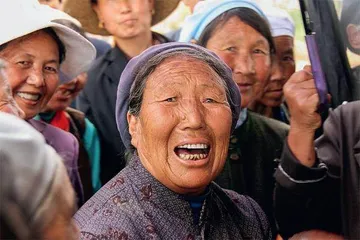

传统社会的节日即是诸多文艺形态均离不开的公共生活时空坐标,作为非物质文化遗产的花儿,“花儿会”即是花儿演唱的重要节日时空,也是花儿得以深入民众和传承至今的流动的无墙博物馆。因花儿而形成的西北地区传统节日——花儿会多由当地民间迎神赛会演变而来。它是参与人数仅次于春节的传统节日,每年西北的花儿节日会场达几百处。花儿会时期,人流如织、商贾云集、神乐洋洋、花伞簇簇,一片片如潮的歌声让它成为西北地区久负盛名、影响深远的节日。在这场“歌”与“诗”的献祭中,花儿对唱构成了该节日民俗中备受人们瞩目的口头传统。花儿会不仅是对歌、祭祀、游艺的物理空间,个人也在其中表达自我与世界的关系,花儿会因此也承载了个人注入集体生活的所流淌的生命轨迹,呈现出村落共同体精神气质和乡村道德的社会空间,交织着公共祭祀、音乐展演、经济活动、人际交往、婚姻缔结的多重时空意涵。这也让花儿和花儿会构成了一幅既表征且实践着的乡村生活图景。可以说,花儿会是西北人的狂欢节,花儿对当地生活、地方文化建构和多民族的交融互动发挥着重要的作用。

典型的传统西北花儿有河州花儿和洮岷花儿两大类别。河州花儿以甘肃河州(今临夏)为中心,广泛传唱于西北的河湟地区;洮岷花儿以临潭和岷县为中心,是洮岷地区人民的心曲。河州花儿曲调细腻优美,节奏较为规整,以擞音唱法为主要特色;洮岷花儿曲调则高亢古朴,节奏自由,音乐跨度大,男女同腔同调,常常采用高腔唱法。花儿的音乐曲调各异,往往以令称之,目前以花名、地名、族群名、典型衬词名来命名的花儿曲令有百种之众,如“白牡丹令”“溜溜儿山令”“河州令”“好花儿令”“川口令”“循化令”“互助令”“西宁令”“花花尕妹令”“大眼睛令”“阿欧令”等。花儿以对歌为主要演唱方式,对歌双方在同一曲调的即兴而作是花儿演唱主要呈现方式,也有独唱的“漫花儿”、一领众和的“合花儿”、 花儿套曲的“联漫花儿”的演唱形式。花儿对歌的内容涉及生产生活、爱情婚姻、祭神祈福、时政等内容,惯用赋、比、兴和相似的文本句式格律、押韵形式作为花儿对歌即兴的构思。

除了 20 世纪初出现以社会现象和历史故事为主题的新编叙事花儿,20 世纪 80 年代至今,现代音乐创作领域常以花儿为灵感、元素和意象进行音乐创作,既有以花儿风格创造新民歌,也出现了花儿为曲调元素的流行歌曲,以及花儿移植的钢琴作品,以花儿为素材的创造现代交响乐作品,还有花儿歌舞剧以及花儿音乐剧、花儿舞剧,等等。随着中国社会生活的变迁和经济的发展,又出现了花儿进入城市,与城镇生活相适应、重在娱人的茶园花儿以及花儿歌手利用快手等网络平台直播花儿表演,呈现出花儿商业化、职业化、公共文化性和舞台表演性等新特征。一边是花儿继续在西北人的日常生活中扮演着重要的角色,一边是人们根据当代人审美需求创造和传承花儿,我们也因此能看到花儿与世界对话的多元呈现方式。

当代西北各族人民在民族传统文化中寻找精神根脉,花儿音乐形成了传统文化的当代表达。在政府主导、各界支持下,作为非物质文化遗产的花儿,其保护与传承有了根基。花儿会恢复和重建、花儿演唱比赛举办、花儿歌手培养,花儿文化土壤愈加肥沃。非物质文化遗产代表性传承人——朱仲禄、苏平、汪莲莲、马全、张玉姐、刘尕文、董明巧等一大批传承人的认定,构建了花儿发展的支柱。

花儿在西北仍是当地人最喜闻乐见的民间艺术之一,拥有雄厚群众基础,更是中国各族人民交流交往交融的现实映照,它以“共同文化”“共同家园”“共同情感”的文化向心力,见证了西北多民族互嵌的文化格局以及民族交流互鉴的历史生成。花儿诗性表达的文化记忆构筑的各民族的文化集合,是中华民族共同体意识和各族人民共同情感的具化。

(作者系中国音乐学院教授)