黑斑蛙养殖关键技术与常见病害防治

作者: 吴司璇中图分类号:S966.3;S947.2 文献标志码:A 文章编号:1004—6755(2025)07—0056-03

Key breeding techniques and disease management for Pelophylax nigromaculatus

WU Sixuan

(CollegeofLifeScience,YangtzeUniversity,Jingzhou434O25,China

Abstract:Pelophylax nigromaculatus ,an economically important species within the genus Pelophylax,serves both culinary and medicinal purposes due to its nutrient一rich meat characterized by high protein,low fat,and low cholesterol content. In recent years,the artificial breeding of Peloph ylax nigromaculatus has expanded rapidly in China. However, frequent disease outbreaks caused by non一 standardized breeding techniques and poor environmental management have severely impacted breeding efficiency. This paper systematically outlines the biological characteristics of Pelophylax nigromaculatus ,key technical aspects of its aquaculture,and the primary features of its major disease. It emphasizes the critical importance of implementing scientific breeding management and strengthening disease prevention development of the industry,thereby providing a theoretical foundation for practical aquaculture practices.

Keywords:Pelophylaxnigromaculatus;breeding;diseases

黑斑蛙(Pelophylaxnigromaculatus)属于蛙科类动物,是各地常见的蛙类。随着蛙类消费需求持续攀升,市场价格稳步上涨,养殖经济效益显著。我国黑斑蛙养殖产业呈现快速发展态势,养殖区域从传统的南方省份(如湖南、湖北、浙江等)逐步扩展至北方地区(如河南、河北、辽宁等),基本实现全国范围覆盖。2024年,全国养殖产量突破11万吨,成为淡水养殖中增速最快的种类之一[1]。然而,蛙类养殖业还存在盲目追求产量、超密度养殖、废水随意排放及养殖成本高等问题[2]。

近年来,我国农业农村部将“稻一蛙"综合种养模式列为重点推广的生态种养技术之一,并在长江中下游、华南等水稻主产区形成规模化应用,单位面积综合经济效益得到有效提升[3]。研究表明,稻蛙模式下蛙类残饵和排泄物可作为有机肥替代部分化肥,减少氮磷排放,降低面源污染风险。同时,蛙的活动改善土壤结构,增强通气性,促进水稻根系生长及养分吸收效率4。同样,适当的增加放养密度可以提高牛蛙的肠道菌群多样性[5]。

“稻一蛙"综合种养模式不仅提高了单位土地产出效益,实现“一地双收”,还通过生物间的互利共生关系,显著提升了资源利用效率,兼具经济价值与生态效益,为蛙类养殖产业的可持续发展提供了新思路[6]。

黑斑蛙生物学特性

黑斑蛙成体表现出显著的性别二态性。雄蛙体型稍小,头部呈长椭圆形。四肢粗短,后肢肌肉发达,趾间具全蹼。成体背部呈深绿、黄绿或棕灰色,分布不规则暗斑,腹面纯白无斑纹[7]。

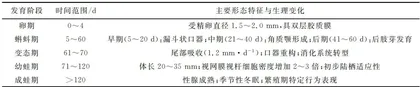

黑斑蛙具有典型的完全变态发育模式,在人工可控环境(水温  值 6.8~7.5) 下,从受精卵发育至性成熟个体仅需 4~5 个月,表现出快速生长特性。其个体发育经历五个明确的形态功能阶段:卵、蝌蚪、变态、幼蛙和成蛙,见表1。

值 6.8~7.5) 下,从受精卵发育至性成熟个体仅需 4~5 个月,表现出快速生长特性。其个体发育经历五个明确的形态功能阶段:卵、蝌蚪、变态、幼蛙和成蛙,见表1。

黑斑蛙幼体发育过程中呈现明显的食性转变特征:初孵蝌蚪前 3~4d 依靠卵黄营养,随后转为摄食浮游植物及微型水生动物。变态完成后,黑斑蛙特殊的视觉机制决定了其仅能捕食活体饵料,主要捕猎对象为各类昆虫。黑斑蛙作为稻田生态系统中的高效捕食者,其食谱涵盖二化螟(Chilo sup-pressalis)、稻飞虱(Nilaparuatalugens)等主要水稻害虫[8]。黑斑蛙典型的摄食过程包括:静息观察、体位调整、快速出击等行为序列,依靠黏性舌部捕获猎物,并通过眼部肌肉收缩辅助吞咽。该捕食机制效率显著,成功率达 80% 以上[9]

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:hyby20250716.pd原版全文

2黑斑蛙养殖关键技术

2.1 池塘的建设

蛙池常见结构包括环型沟、直线沟及阶梯沟三种,均配置投喂区、进出水设施及防逃网。按功能可分为繁殖池、幼蛙池和成蛙池,其中幼蛙池需设置斜坡结构,以确保蝌蚪正常活动,防止因环境不适导致死亡率升高。防逃网通常采用合成纤维材料,兼具防护天敌功能[9]。

2.2水质

养殖初期应注重水质调控,建议先用氯制剂消毒水体。由于消毒会导致氨氮浓度上升和异养菌增殖,可施用EM菌和光合细菌(各 100g/m2 )

进行生物净化。建立藻菌共生系统和水循环装置,配置独立进排水管道(避免高硬度地下水)。设置占养殖区 5% 的预处理池用于曝气、藻类调控和水质优化,通过定期培藻和改底维持水体流动性与自净功能,及时分解有机废物[10]

2.3 苗池及苗种准备

在蝌蚪放养前需实施严格的池塘预处理。完成池塘工程建设后,首先注水实施生物消杀,清除敌害生物。投放前 10~20 d使用生石灰中 300~450g/m2) 全池泼洒消毒,包括进出水渠道和蓄水设施,消毒后静置 10d 。由于蝌蚪初期以浮游生物为食,放苗前需培育浮游生物等天然饵料,可施用微生物有机肥及益生菌制剂调节水质,为蝌蚪提供充足食物来源[11]

2.4驯食

当蝌蚪变态率达 5% 时,可逐渐降低水位并露出部分陆地;变态率达 10%~20% 时铺设食台,使用粗蛋白 40%~42% 、粒径 0.8~1.0mm 的专用饲料,每日早晚各投喂一次,保持饲料湿润;变态率达 70%~80% 时,水位降至食台位置开始驯食,添加蝇蛆可提升效果,投喂量以摄食1h后略有剩余为宜,夜间保持食台有料。通常2~3 d后幼蛙可主动摄食,5d后转为常规管理。驯食期避免添加药物以防拒食[12]

3黑斑蛙常见病害防治

3.1 歪头病

黑斑蛙歪头病是由米尔伊丽莎白菌(Elizabeth-kingiamiricola)感染所致的一种严重传染病,具有强侵袭性和神经嗜性[13]。该病典型临床症状表现为:患病个体出现特征性神经症状,包括头部持续性偏斜、眼球浑浊以及运动协调障碍。该病临床治疗困难,急性感染死亡率高达 60%~80% ,目前已成为黑斑蛙集约化养殖过程中危害最严重的细菌性疾病,其有效防控体系的建立是保障产业健康发展的关键环节,需要从病原检测、免疫预防、药物治疗和养殖管理等多方面开展综合防控[14]

3.2 腐皮病

腐皮病是洛菲不动杆菌(Acinetobacterlwoffii)病原微生物感染引起的一种高发病率细菌性皮肤溃疡性疾病[15]。该病典型临床症状表现为:皮肤组织出现渐进性病理变化,初期可见体表出现浅表性溃疡灶,随着病程发展,逐渐形成坏死性溃疡,边缘红肿隆起,中央区伴有黄白色脓性分泌物。该病在高温和高密度养殖条件下,传播速度显著加快,需要结合定期水体消毒、科学投喂管理以及早期药物干预等综合措施有效防控。

3.3 红腿病

蛙类红腿病是由嗜水气单胞菌(Aeromonashydrophila)等条件性致病菌引起的一种急性败血性传染病[16]。该病临床表现呈现典型的渐进性症状:初期出现食欲减退、活动迟缓等症状;中期四肢肌肉呈现弥漫性充血;末期则表现消化道出血及呕吐等危重症状。该病具有明显的季节性特征,主要暴发于5—10月高温季节。防控该病需采取综合措施:将病蛙捞出集中在一个池内,用庆大霉素浸泡,用药量约 50~150mg/L ,每天1次,连续3d;若蛙仍能摄食,可在饲料中加拌抗生素,同时添加护肝用多维等药物,连续投喂 3d 。

4结论

综上所述,黑斑蛙养殖场选址需满足以下条件:水源清洁且供应充足、排灌系统完善、周边环境安静。养殖过程中需建立完善的防护体系,包括防逃设施、防盗装置及生物安全屏障。疾病防控应采取“预防为主、综合防治"的策略,重点做好以下工作:定期清塘消毒、优化水体环境、科学投喂管理、减少环境应激。通过使用益生菌制剂和植物源免疫增强剂,可有效提高蛙体免疫力。日常管理中应建立规范的疫病监测体系,实现早发现、早诊断、早治疗。

参考文献:

[1]胡亚洲,伍秋福.2024年黑斑蛙产业发展情况[J].科学养鱼,2025(4):7—8.

[2]黑斑蛙养殖前景看好,同时也存在不少隐忧[J].当代水产,2018,43(1):79—81.

[3]李兴华,涂军明,陈展鹏,等.稻蛙绿色种养模式研究及其可持续发展策略[J].农学学报,2020,10(12):98—103.

[4]周雪芳,朱晓伟,陈泽恺,等.稻蛙生态种养对土壤微生物及无机磷含量的影响[J].核农学报,2016,30(5):971-977.

[5]韩光明,覃宝利,吴雷明,等.稻蛙种养模式下放养密度对黑斑蛙生长性能、血清激素和抗氧化指标及肠道菌群的影响[J].动物营养学报,2025,37(2):1162—1172.

[6]黄立新,冯小涛.黑斑蛙稻田生态养殖技术[J].河南水产,2021(4):13—15.

[7]周英.黑斑蛙养殖与管理技术[J].农业工程技术,2020,40(14):85,87.

[8]罗雨聪,王忍,张印,等.不同稻田种养模式对水稻生长、二化螟及杂草的影响[J].中国稻米,2023,29(2):93-97.

[9]熊磊,刘小燕,李军华.黑斑蛙养殖关键技术[J].当代水产,2022,47(2):78-79.

[10]孙益豪,金涛,张家宏.稻—蛙鳅综合种养模式的技术集成及经济效益分析[J].江苏农业科学,2021,49(16):88-92.

[11]王玉柱,刘文舒,李思明,等.不同水温对黑斑蛙胚胎发育的影响LJ.水产科学,2020,39(6):941—946.

[12]赵军.黑斑蛙稻田生态养殖技术[J].水产养殖,2022,43(11):53-56.

[13]刘益莎,王荣华,梁丹,等.黑斑蛙歪头病的病原菌分离鉴定及其感染病理分析[J].水产学杂志,2023,36(1):36-43.

[14」秦振阳.黑斑蛙“歪头病”病原菌的分离鉴定及全基因组测序分析[D].雅安:四川农业大学,2018.

[15」季成伟,王均,苏航,等.黑斑蛙腐皮病病原分离、鉴定及致病性研究[J].江苏农业科学,2020,48(17):174—178.

[16]王闯,佟庆,周清波,等.东北林蛙红腿病病原菌分离鉴定与药敏试验[J].黑龙江畜牧兽医,2011(4):98-99.

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:hyby20250716.pd原版全文