周中孚的黄河国画与国家形象的建构

作者: 胡非玄

周中孚1911年出生于河南省修武县周庄村,本名泰和,字中孚,号黄丁老人。他1932年毕业于刘海粟创办的上海美术专科学校,回到河南开封后创办中原艺术专科学校,之后在焦作中学、洛阳中学、信阳师范学校、开封师范学校、华北艺术专科学校任教20年之久。周中孚于20世纪50年代初被调至郑州,进入水利部黄河水利委员会从事专业美术工作,曾参与过治理黄河运动,也目睹在党和政府领导下的人民治理黄河的英勇事迹和伟大成就,又感于黄河壮阔奇丽的风光而创作出一系列黄河题材国画作品,以此表达对祖国和人民的热爱。对此,其妻王曼如曾回忆道:“他如鱼得水般投身到轰轰烈烈的治黄斗争,目睹黄河儿女在党的领导下修筑堤防、抗洪抢险的宏伟场面,情不自禁地命笔挥毫,画了大量的写生稿,创作许多有关治黄工程和劳动模范人物的作品。”[1]

尽管周中孚从未明确表示自己创作黄河题材国画是用来建构国家形象的,但作为哺育中华民族的母亲河和精神图腾,黄河的形象从来不单单只是祖国山河形象的表征,也是中国人民英雄气概和高贵品质的象征,更是民族精神和国家形象的重要表征,黄河形象的塑造客观上也是国家形象的建构。所以,周中孚的黄河题材国画在表达对祖国和人民热爱的同时,客观上也影响着人们对国家形象的认知并有助于国家形象的建构,因此从国家形象建构的角度来研究周中孚的黄河题材国画,是必要的和有意义的。

一、周中孚黄河国画建构的国家形象

据目前文献看,周中孚创作的黄河题材国画有40多幅,大部分创作于治理黄河运动高涨的20世纪50到60年代,以及社会风貌焕然一新的改革开放初期。若细分的话,周中孚以黄河题材国画建构的国家形象大致包括以下几个方面:山河风光壮阔奇丽,生产建设如火如荼,祖国面貌焕然一新。

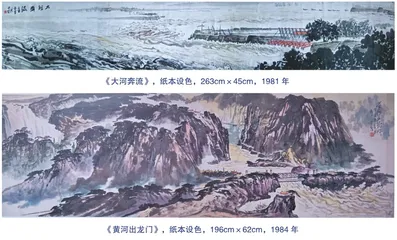

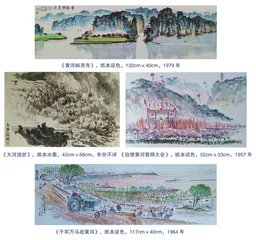

首先,周中孚通过《大河奔流》《大河放淤》《黄河出龙门》《黄河炳灵寺》等画作,来建构山河风光壮阔奇丽的国家形象。创作于1981年的《大河奔流》,采用横幅的形式描绘下游黄河,画作以波浪翻滚的黄河激流起景,再以堤坝和回旋的黄河波浪构成画面中段,最后以河岸和堤坝上的大树以及远去的黄河、点点的船帆收束,通过宽阔的河面和奔涌东去的河水充分表现出下游黄河的雄阔壮观之态。同样是直接描绘黄河水、具体创作年份不详的《大河放淤》,以黄河激流中的小岛起景、以倾泻而下的三门峡激流为主景构成,又以仰观的位置、放荡跳跃的线条、大块儿的泼墨和留白,非常写意地表现出三门峡大坝泄水放淤的壮观奇丽之姿。与《大河奔流》《大河放淤》主要描绘黄河水不同,创作于1984年的《黄河出龙门》既描山又绘水,用潇洒不羁的线条和留白来描绘倾泻而下的黄河瀑流以及在崇山峻岭中蜿蜒奔腾的河水,又用粗线勾勒和泼墨之法来描绘连绵耸立的崇山峻岭,从而淋漓尽致地表现出祖国河山的壮丽之色。创作于1979年的《黄河炳灵寺》也是既描山又绘水,但画作却以彩墨画的形式来表现祖国河山的奇丽,即通过大块儿泼彩和泼墨相结合的手法来刻画炳灵寺的崇山峻岭,再配合河中的倒影、点点的红色房屋和白色船帆,充分描绘出黄河炳灵寺风光的奇丽,从而让祖国河山的奇丽形象跃然纸上。相较而言,周中孚和苗重安、王世利、徐惠君等黄河题材国画家一样,都喜欢描绘黄河的激流水浪、岸边的崇山峻岭来建构出河山壮阔奇丽的国家形象。

其次,周中孚通过《治理黄河誓师大会》《千军万马战黄河》《战黄河》《战天斗地》《黄河筑坝》《抢测洪峰》《夜测洪峰》《黄河工地》《黄河天桥电站》《将要从这里发电》《三门峡工地》《忙运》《黄河渡口》《黄河帆影》《治黄展览会的讲解员》《黄河工地人物》等画作,来建构生产建设如火如荼的国家形象。具体来说,这些画作通过三种途径来完成这种建构。

一是通过描绘人们治理黄河时修堤筑坝、抗洪抢险的场面,再现社会主义生产建设的如火如荼。创作于1957年的《治理黄河誓师大会》,以彩墨画的形式正面再现黄河儿女响应毛主席“一定要把黄河的事情办好”的号召而立志治理黄河的誓师场面,画作以黄河岸边的群山为背景来凸显铺天盖地的誓师队伍、迎风林立的彩旗和满天飘飞的气球,从而正面表现誓师场面的热烈壮观和群众治理黄河的决心与信心。创作于1964年的《千军万马战黄河》,也以彩墨画的形式再现群众修筑堤坝的繁忙场面,画作先以奔跑的拖拉机、数名男女打夯起景,再以人群推拉板车运送货物和河中的轮船忙碌运货为中景,最后以电线杆林立的堤坝和浩渺的河水为远景,从而构成动态感十足的火热劳动场面,凸显出社会主义生产建设的如火如荼。而创作于1979年的《夜测洪峰》,主要再现探测人在黄河激流上空探测洪峰的场景,壁立的山峰和汹涌的黄河激流反衬出探测人的无畏精神和对工作兢兢业业的态度,从而折射出社会主义生产建设的如火如荼。

二是通过描绘黄河上的水利工程建设场面,来表现社会主义生产建设的如火如荼。创作于1975年的《黄河天桥电站》,通过描绘黄河水的波浪翻滚、难以驯服来烘托矗立的大坝、吊塔、吊车、脚手架和忙碌的工人,以此展示出征服黄河的水利工程建设的如火如荼。与此相近,创作于1959年的《将要从这里发电》描绘的也是水利工程刘家峡的建设场面,画作也采用烘托的手法,通过刘家峡山峰的壁立千仞、陡峭异常来烘托工人们钻探山体、攀爬悬崖、推拉石料的忙碌场面,以此凸显如火如荼的社会主义建设场面。

三是通过描绘黄河上船只的繁忙运输场面来表现生产建设的如火如荼。创作于1964年的《忙运》,以搏击河水、奋勇前行的货船起景,再以连绵逶迤的运货船队构成中景,最后以远方黄河上的帆樯林立构成远景,从而描绘出一幅“千帆相竞运货忙”的景象,以再现社会主义生产建设的如火如荼。与《忙运》相近,创作年份不详的《黄河渡口》《黄河船》,也是通过描绘黄河上的运货船只来折射生产建设的如火如荼,区别是《忙运》以全景视角描绘船只运货,而《黄河渡口》《黄河船》以近景视角刻画运货船只。相较而言,周中孚和苗重安、王世利、徐惠君等黄河题材国画家虽有相同之处,但也有不同之处:长期参与治理建设黄河活动的周中孚,喜欢以笔墨再现这些劳动场面并构建出生产建设如火如荼的国家形象。

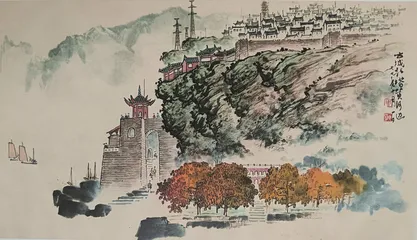

最后,周中孚通过《古城新塔黄河边》《古塔新貌》《黄河岸边》《畅饮源头水》《惊饮河源水》等画作,来建构祖国风貌焕然一新的国家形象。创作于1978年的《古城新塔黄河边》,以彩墨画的形式展现黄河边上一座古城的新风貌,画作以表征现代化的电线、电线杆、楼房和表达喜庆色彩的红花起景,以蜿蜒的黄河、忙碌的帆船和岸边鳞次栉比的民居构成中景,最后以连绵的群山构成远景,并使用高明度、高亮度的红黄蓝三原色来强化古城清新靓丽的风貌,以此构建出祖国风貌焕然一新的形象。与此相近,创作于1977年的《古塔新貌》,通过黄色的树林、傲立的古塔、层层叠叠的民居、矗立的高压线塔和黄河上点点穿行的帆船,描绘出古塔乃至城市的全新风貌。比较独特的是,周中孚还通过创作一些以动物、树木为主体形象的画作来曲折地表现祖国风貌的焕然一新。比如创作于1981年前后的《黄河岸边》,采用平远构图法将黄河置于画面中远处,近景是用写意笔法重点刻画的一棵参天大树以及大树下悠然休憩的三头黄牛,从而表现出改革开放初期农村生活的恬淡和惬意,曲折地表现出祖国风貌的焕然一新。与此相近,创作于1978年的《畅饮源头水》和创作于1985年的《惊饮河源水》,均是以虚空简练的线条和潇洒自在的墨块来表现驴子们在黄河源头吃草饮水的悠然自得,从而婉转地表现改革开放初期人民群众诗意般的生活,进而建构出祖国面貌一新的国家形象。所以,同苗重安、王世利、徐惠君等人相较,周中孚的黄河国画题材更加多样,与黄河相关的山峰河流、生产建设场面、林木动物皆可入画,皆可用来表现黄河风貌以及建构国家形象。

二、建构国家形象时的艺术特色

相较于其他黄河题材国画家,周中孚在建构国家形象时有着属于自己的艺术特色。

首先,周中孚较早地以巨幅长卷的形式来表现黄河及建构中国形象。在通常情况下,画家常以短横幅或立轴作品来呈现黄河之美,但一些描绘黄河的巨幅长卷近年来也时有出现。比如从2012年4月到2013年6月,由中国书画学会组织的、由刘大为率领的30余位书画家共同创作完成的《黄河万里图》巨幅长卷,全长220米、高1.45米,将黄河沿岸重要自然景观、历史人文景观和标志性城市与建筑绘入画中。又如画家丁仲修,历时七年、行程万里而完成对黄河流域长期细致的考察采风,并于2016年完成的《黄河万里图》巨幅长卷,全长140米、高2米,以写意山水的形式呈现万里黄河的风貌。而且,不但国画界有黄河题材巨幅长卷产生,甚至油画界也有,比如中国美术馆2020年收藏的布面油画《黄河》便是代表。该长卷由王克举于2017年秋开始创作,于2019年9月完成,全长161.6米、高2米,以写意油画的形式表现黄河河流以及沿岸的雪域高原、戈壁荒漠、黄土沟壑、庄稼湿地和人文景观,全景式地呈现出黄河的雄姿伟貌。

值得注意的是,由于黄河题材巨幅长卷的创作难度极大,作品相对较少,所以一旦有这种巨幅长卷问世,便容易引来过度赞誉之词。比如,当代美术史论家薛永年赞誉中国书画学会组织创作的2013年6月完成的《黄河万里图》“填补历史空白,有很高的学术价值”[2]。这里的“填补历史空白”其实是过誉之词,因为百米以上的黄河题材长卷早已有之,其代表便是周中孚创作的1984年底完成的《黄河万里图》。王曼如曾回忆周中孚准备创作《黄河万里图》的时间:“1973年他被调回黄委会……中孚同志向黄委会领导提出绘制《黄河万里图》的设想,在领导的支持下他终于又操起了画笔。”[3]为能画好该巨幅长卷,周中孚“西上黄河积石山,东下黄河入海口,走遍大河上下。不辞长途跋涉,积累了数千幅写生素材,为创制《黄河万里图》奠立了坚实的基础”[4],终于在1984年年底完成长158米、高0.47米的《黄河万里图》。

周中孚以巨幅长卷的形式来表现黄河,这对于国家形象的建构具有两个优势。第一个优势是可以只用一件作品就建构出更立体的国家形象。在通常情况下,巨幅长卷画作相较于短横幅和竖轴的画作来说,所描绘的对象更多、刻画的形象也更多。因此,巨幅长卷《黄河万里图》既可以通过描绘黄河的自然风光来建构山河风光壮阔奇丽的国家形象,又可以通过刻画多处黄河水利工程的建设新貌来建构祖国面貌焕然一新的国家形象。具体来说,《黄河万里图》通过描绘黄河的源头、鄂陵湖、麦积山、银川、包头、黄土高原、壶口、嵩山、邙山、梁山、泰山、入海口等处自然风光的壮阔奇丽,来完成山河风光壮阔奇丽的国家形象的建构;画作又通过描绘龙羊峡、盐锅峡、白塔山、三门峡、花园口、东营油田等水利工程或工业建设基地,来完成祖国面貌焕然一新的国家形象的建构。第二个优势是可以强化国家形象的崇高感。无论画家建构的国家形象是山河风光壮阔奇丽还是祖国面貌焕然一新、抑或生产建设如火如荼,这些形象共同的审美感受大都是崇高。比较而言,即使是大尺幅的横幅和竖轴画作,同巨幅长卷相比起来依然是相形见小,所以巨幅长卷的这种超大体量本身就更容易让人产生崇高感。那么,当这种画面形式的崇高感更适配黄河题材国画所建构的国家形象的崇高感时,巨幅长卷就能起到强化国家形象崇高感的作用。因此说,周中孚较早地使用“巨幅长卷”的形式来表现黄河,无疑可以为后来的黄河题材国画创作以及国家形象的建构提供样本和经验。

其次,周中孚以“中画为本,西画为用”的艺术观念,来创作黄河题材国画和建构国家形象。所谓中画为本,指的是周中孚常以传统国画技法和审美观念来进行创作;所谓西画为用,是说周中孚的国画创作也将一些西方绘画的技法和审美观念吸收过来。“中画为本,西画为用”的形成与周中孚学画经历有关,他在上海美术专科学校求学时便主攻西画,后来转攻国画,这使其在继承中国画优良传统的同时,又不自觉地会吸收西画的某些特点。

具体来说,周中孚的“中画为本”集中体现在三个方面:一是讲究以多样化的线条来刻画和表现对象,充分继承国画重视线条的传统。在《畅饮源头水》《惊引河源水》两幅作品中,周中孚用极其简练的线条和简单的色块儿、墨块儿来表现黄河源头的水流和驴子,整幅画显得质朴而传神,恰同驴子在河边饮水的悠然自得相得益彰。在《黄河渡口》《黄河船》两幅作品中,周中孚让粗实有力的实线和虚空轻灵的虚线相互配合,刻画黄河帆船的船体和风帆,整幅画显得浑厚而有力,正和黄河帆船的“迎风破浪运货忙”相互呼应。在《将要从这里发电》《古塔新貌》两幅作品中,周中孚用曲折刚硬、铁钩银划般的细线或者弯曲有致、力透纸背般的粗线来勾勒山体轮廓,再配合简单的皴擦和敷色,完成北方陡峭坚硬山体的表现。当然,用风格不同的线条来表现黄河的激流水浪,更是周中孚黄河题材国画值得被称道之处。在《大河奔流》《黄河天桥电站》《夜测洪峰》等作品中,周中孚以勾线、留白加敷色的方式来表现黄河的激流水浪,虽然采用的是国画山水画的传统绘水之法,却也将黄河激流的汹涌和水浪的翻滚等情状表现得非常到位;而在《大河放淤》这幅作品中,周中孚更是用狂放不羁的曲状线条、配合肆意的枯笔皴擦,来表现三门峡开闸放淤时巨浪倾泻的情状,使得画作的内容和技巧相互契合而近乎形神合一。二是追求水墨淋漓的画面效果,充分继承传统国画追求的水和墨相互糅合、相互交融的审美特色。在《三门峡水库》中,周中孚利用泼墨法来描绘三门峡的全景风光,尤其水的比例的提升让画面的淋漓之感更为强烈,也让三门峡的风光别具特色。而在《黄河出龙门》中,周中孚虽然也用泼墨法来表现黄河龙门的风光,但提高墨的比例而让北方山体的坚硬质感得以更完美地呈现,在让画面不失水墨淋漓的同时又显得更加厚重。另外,周中孚在《黄河炳灵寺》中,不但用泼墨法表现山体和林木,而且用泼彩法描绘草地和山的倒影,也使得画面尽显水墨淋漓之感。三是善于营造意境,充分继承传统山水画,尤其是传统文人山水画的特点。最能体现周中孚善于营造意境的画作《黄河岸边》(封二),画作采用传统的平远构图法经营画面,在平缓的黄河水和空旷深远的田野背景前,一棵大树参天而立、三头黄牛或站或卧,一派意境恬淡、惬意的黄河沿岸农村风光便跃然纸上;而且,画作还以留白之法来表现黄河,既可凸显大树和黄牛这些主体形象,又以大量的虚空之景来强化恬淡、惬意的意境。至于画作《畅饮源头水》《惊饮河源水》,通过简练的线条和简单的墨块就传神地表现出驴子们在黄河源头饮水的悠然自得,笔墨洗练而意境十足。