《唐诗三百首》中的诗意、情意与深意(上)

作者: 西门杏庵习近平总书记指出:“阅读是人类获取知识、启智增慧、培养道德的重要途径,可以让人得到思想启发,树立崇高理想,涵养浩然之气。”

脚步丈量不到的地方,书可以;眼睛到不了的地方,书可以。一个人读书越多,胸怀越是广阔,也就越能理解这个世界,发现世界的美好。当你爱上读书,独处就成为一个人的狂欢。

文学有一种能够润泽心灵、塑造人格的神奇力量。为深入学习贯彻习近平文化思想,更好担负起新的文化使命,特撰写此文,希望通过阅读经典《唐诗三百首》,感受传统文化的魅力和文学的魅力,了解我们悠久的历史文化,在阅读中汲取进步力量,坚定文学信仰,激发文学热情。以文弘业,以文培元,以文立新,以文铸魂。

唐宋诗词之所以是经典,在于它用优美凝练的方式写出了普通人共通的情感、价值和思考。苏轼的“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟”之所以被称为“千古第一中秋词”,在于它写出了我们面对有限生命时心里的所思所感。

唐诗宋词,虽经历千百年时光的洗礼,但始终散发着无法让人拒绝的光芒,引人入胜。中国人对于古代诗文的钟爱,有着本能的传承,我们的前人也曾将先人的吟咏记下,附注于文字。鲁迅就曾摘抄或辑佚嵇康和左思的诗文,并把它们化为己句,以至于学者孙郁禁不住感慨,中国的新文学真不是凭空而来的,而是从古文转换过来的。汪曾祺也曾坦言,他对古代诗文的借鉴非常厉害:“你看好像我的文章都是白话文,但是我的文章背后都是古文给我支撑的。”

“莫负春光好,正是读诗时。”读诗的最高境界是读人。透过作品,我们和古人进行心灵的交流。读杜甫的诗,能看到一位漂泊者对中华文化的仁爱与痴情。读苏轼的词,比如“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”,我们能看到他面对逆境时的乐观与豁达。

“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。”在《唐诗三百首》中,陈子昂登上幽州台,望见那苍茫天地悠悠无限,止不住满怀悲伤热泪纷纷。他以这种方式表达了自己心中的忧愤,他为寻求明君“怆然而涕下”。这是一种不加修饰的真性情,以及朴素自然的真情怀。

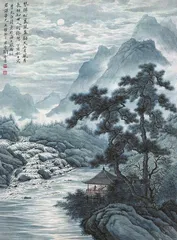

王维在山水田园诗《山居秋暝》中说:“空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。”浣纱女子归家时在竹林中嬉笑喧闹,捕鱼小舟在莲叶间穿行。日出而作、日入而息,这种简单质朴的生活,正是诗人所向往的生活。因此,尾联反用《楚辞·招隐士》中“王孙兮归来,山中兮不可以久留”的典故,直抒归隐情怀。与春日相比,秋天虽然少了几分鲜艳和热闹,但也并不缺乏自然之美。唐诗不仅能言情,更能体道。如果套用海德格尔“语言是存在之家”的说法,则唐诗无疑是语言最精美的庇护所。

《唐诗三百首》中每一首诗,背后其实都有一个具体的人。人总是生活在一定的社会关系之中,每个个体丰富的生命活动和复杂的交往关系都要通过特定的组织形式才能形成相应的社会有机体结构。品读古诗,寻找熟悉的人生经历,观照现实中的自己。诗歌虽然不能穷尽历史,却足以让我们感受到历史的生动,以及古人与今人的精神连接。

援诗入史,诗史互见、互鉴,这是国学大师陈寅恪先生开辟的研究途径,它也成为研究历史、利用史料的重要方法。就像文学作品不能抛开其创作的时代背景一样,历史研究也不能不关注那个时代的文学。我们熟悉的初唐四杰,山水田园派、边塞派、浪漫派、社会派,仅仅只是最璀璨的那些明星,清代学者彭定求编纂共计900卷的《全唐诗》,收录诗歌49403首,残句1555条,作者2873人。不仅仅只有达官贵人可以写诗,广大的人民,身处不同阶段、不同阶级的人民留下的诗句,正是时代的记录。无怪乎有人说,一部《全唐诗》,大半部唐代兴衰史。

人民立场是马克思主义的基本立场,马克思主义的本质属性是人民性,中国革命、建设和改革之所以能够取得重大成就,根本在于始终从马克思主义人民观出发。正如习近平总书记在党的二十大报告中所指出的:“必须坚持人民至上。人民性是马克思主义的本质属性,党的理论是来自人民、为了人民、造福人民的理论,人民的创造性实践是理论创新的不竭源泉。”

马克思、恩格斯指出:“历史什么事情也没有做,它‘不拥有任何惊人的丰富性’,它‘没有进行任何战斗’!其实,正是人,现实的、活生生的人在创造这 一切,拥有这一切并且进行战斗。”[1]

恩格斯强调,社会之所以存在,就在于它拥有“一个生产者阶级”,并且随着社会历史的发展,生产者将不再作为一个社会阶级而存在,它将覆盖整个社会,即整个社会都将由生产者组成。[2]

金圣叹说:“诗非异物,只是人人心头舌尖所万不获已、必欲说出之一句说话耳。”文学的起源是人类劳动实践,我们中国最早的文学作品之一《诗经》中的很多篇章记载的就是当时人民劳作时的劳动号子。

“《唐诗三百首》中的诗意、情意与深意”这个标题的用意,其实也是希望每一个阅读者能够感受到其中的诗意、情意与深意。诗人西川在《唐诗的读法》中说:“中国古典诗歌不仅是一种文本,还是一种鲜活的记忆。是古人对生活活生生的感受。我们今天读古诗,要能够回溯到他们当时的写作状态,感受古人的生命力和创造力。”

2023年,大众更加直观地感受到了古人的生命力和创造力,这一觉知的开启源于一部动画长片《长安三万里》,李白、杜甫、陶渊明、白居易、韩愈、杜牧、李商隐等被大众广泛地谈论着,当然,还可以加上2023年年初的一部贺岁电影《满江红》以及一档持续了将近10年的电视节目“中国诗词大会”。那些延伸到屏幕之外的朗朗吟诵之声,是与一众先贤的精神交游。

经典,永远不会过时。

俗语说,“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。”中国传统文化,就是由历代读书人对经典不断地背诵、涵泳、贯通而发展传承下来的。过去读书人都有记诵经典的“童子功”。苏东坡晚年依然能背诵《汉书》;陈寅恪可以全文背诵《十三经》。有这样“童子功”的人,学习能力特别强,并因此受用终生。

一本书或许无法让我们读懂古诗词中的绝对浪漫,却足以让我们保持一份理智的清明,懂得诗在何处,何以为美。

——题记

一

文学有一种能够润泽心灵、塑造人格的神奇力量。唐宋诗词之所以是经典,在于它用优美凝练的方式写出了普通人共通的情感、价值和思考。苏轼的“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟”之所以被称为“千古第一中秋词”,在于它写出了我们面对有限生命时心里的所思所感。

唐诗宋词,虽经历千百年时光的洗礼,但始终散发着无法让人拒绝的光芒,引人入胜。中国人对于古代诗文的钟爱,有着本能的传承,我们的前人也曾将先人的吟咏记下,附注于文字。鲁迅就曾摘抄或辑佚嵇康和左思的诗文,并把它们化为己句,以至于学者孙郁禁不住感慨,中国的新文学真不是凭空而来,而是从古文转换过来的。汪曾祺也曾坦言,他对古代诗文的借鉴非常厉害:“你看好像我的文章都是白话文,但是我的文章背后都是古文给我支撑的。”

“莫负春光好,正是读诗时。”读诗的最高境界是读人。透过作品,我们和古人进行心灵的交流。读杜甫的诗,能看到一位漂泊者对中华文化的仁爱与痴情。读苏轼的词,比如“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”,我们能看到他面对逆境时的乐观与豁达。

《唐诗三百首》中每一首诗,背后其实都有一个具体的人。金圣叹说:“诗非异物,只是人人心头舌尖所万不获已、必欲说出之一句说话耳。”文学的起源是人类劳动实践,我们中国最早的文学作品之一《诗经》中的很多篇章记载的就是当时人民劳作时的劳动号子。

人总是生活在一定的社会关系之中,每个个体丰富的生命活动和复杂的交往关系都要通过特定的组织形式才能形成相应的社会有机体结构。品读古诗,寻找熟悉的人生经历,观照现实中的自己。诗歌虽然不能穷尽历史,却足以让我们感受到历史的生动,以及古人与今人的精神连接。

援诗入史,诗史互见、互鉴,这是国学大师陈寅恪先生开辟的研究途径,它也成为研究历史、利用史料的重要方法。就像文学作品不能抛开其创作的时代背景一样,历史研究也不能不关注那个时代的文学。我们熟悉的初唐四杰,山水田园派、边塞派、浪漫派、社会派,仅仅只是最璀璨的那些明星,清代学者彭定求编纂共计900卷的《全唐诗》,收录诗歌49403首,残句1555条,作者2873人。不仅仅只有达官贵人可以写诗,广大的人民,身处不同阶段、不同阶级的人民留下的诗句,正是时代的记录。无怪乎有人说,一部《全唐诗》,大半部唐代兴衰史。

“《唐诗三百首》中的诗意、情意与深意”这个标题的用意,其实也是希望每一个阅读者能够感受到其中的诗意、情意与深意。诗人西川在《唐诗的读法》中说:“中国古典诗歌不仅是一种文本,还是一种鲜活的记忆。是古人对生活活生生的感受。我们今天读古诗,要能够回溯到他们当时的写作状态,感受古人的生命力和创造力。”

2023年,大众更加直观地感受到了古人的生命力和创造力,这一觉知的开启源于一部动画长片《长安三万里》,李白、杜甫、陶渊明、白居易、韩愈、杜牧、李商隐等被大众广泛地谈论着,当然,还可以加上2023年年初的一部贺岁电影《满江红》,以及一档持续了八年的电视节目“中国诗词大会”。那些延伸到屏幕之外的朗朗吟诵之声,是与一众先贤的精神交游。

经典,永远不会过时。

俗语说,“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。”中国传统文化,就是由历代读书人对经典不断地背诵、涵泳、贯通而发展传承下来的。过去读书人都有记诵经典的“童子功”。苏东坡晚年依然能背诵《汉书》;陈寅恪可以全文背诵《十三经》。有这样“童子功”的人,学习能力特别强,并因此受用终生。

我们看看《唐诗三百首》崔颢的诗《长干行四首》其一:“君家何处住,妾住在横塘。停船暂借问,或恐是同乡。”我们想象这样的画面:一位正值妙龄的采莲姑娘正慢悠悠地划着船,邻船有位公子在与人交谈。姑娘寻声望去,公子气质高雅、谈吐不凡。她划着船追上去,莽撞地问:“公子,你住在哪里?我住在横塘。不好意思公子,我之所以停下船来问你住址,是因为听你声音很像我的老乡。”

在舟来舟往的江上,采莲姑娘对他一见倾心。萍水相逢,你却给我那么多。这首诗字字是口语,不写一个爱字,但字里行间却处处充满爱。清代管世铭这样赞这首诗:“此之谓天籁。”

有美一人兮,见之不忘;蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。遇见,多么美好。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。崔颢在《长干行四首》其一中写下了最绝妙的遇见,确实是抒情诗中的上乘。

学会感恩,珍惜身边的人,你会发现生活中处处是美好。

写到这里,想必大家和笔者一样好奇:采莲姑娘这般大胆地要和公子表白,那么,公子是怎么回复的呢?《长干行四首》其二这样写道:“家临九江水,来去九江侧。同是长干人,生小不相识。”我们都是长干人,从小不认识,实在遗憾。给采莲姑娘的暗示就是“相见恨晚”,于是,俩人并船而归。

不由想起《诗经》中那个同样的女子,见到自己心仪的公子,她喜出望外,说:“既见君子,云胡不夷。”在阴雨绵绵的日子,正惆怅呢,忽然见到公子,怎能不让我心旷神怡。接着姑娘又说:“既见君子,云胡不瘳。”我只要见到你啊,心病全消。她觉得这样说还是不够表达心中的爱,又补了一句:“既见君子,云胡不喜。”憨厚如实的语言惟妙惟肖,非常可爱。

“曲径通幽处,禅房花木深”,读书的意境也需要这样的安静。人生原来太多艰难,我们总是需要治愈自己的心情,重新出发。有的人被美食治愈,有的人被音乐治愈,还有的人被哲学治愈。而笔者选择被《唐诗三百首》治愈,累了,就读一读唐诗,品一品其中的诗意、情意与深意,整个人都好了、精神了。人终究要享受孤独,即使没人知道我在干什么,做什么,但我自己知道,并享受这个时刻,即使是一个人,依然感到快乐。世事纷繁复杂,你不可能把每件事都做得完美无缺,被所有人夸赞。泰戈尔说,如果错过太阳时你在哭泣,那么你也将错过月亮和群星。放慢步调,在只属于自己的精神花园里漫步,张弛有度,才是治愈自己最好的方式。