文学地理的建构:论沈从文的湘西和冯杰的“北中原”

作者: 薄余丰摘要:文学地理是文学创作中的一项重要内容,通过对文学地理的构建,作家创造出一个独属于自己的文学世界。湖南作家沈从文一反同时代宏大叙事的潮流,用独具一格的笔法构建出美丽忧愁的湘西世界。在沈从文的启发下,河南作家冯杰在数十年的文学创作中苦心孤诣地筑造自己的文学大厦,虚构了一个文学地理概念——“北中原”。由于时代和作家经历的不同,“湘西”和“北中原”也呈现出相通又有差异之处,以文学地理的视角切入这两位作家的创作,可以深入地探究其独特鲜明的风格。

关键词:沈从文;冯杰;文学地理;湘西;北中原

在现当代文学现场,作家书写必有一定的文学处所,超脱场域的写作是难以为继的。因此,文学创作需要围绕特定的地理位置进行,或真实,或虚构,都是作家创作的方法。真实如李娟的新疆阿勒泰、莫言的山东高密东北乡,虚构有托尔金的“中洲”。故而探究作家的文学地理创作是研究文学现象的必要内容,当代作家冯杰曾言:“我的创作受到沈从文的影响,他的‘湘西’系列启发我构建一个自己的文学地理世界,即‘北中原’。”冯杰本人也曾亲自前往湖南凤凰县拜访沈从文故居。所以,当作家受到前辈影响而自觉构建独立的文学世界时,探究其与启发者之间的异同,是认识文学地理构建的独特视角。

沈从文1902年出生于湖南凤凰县,身处由多个少数民族共同杂居而形成的地理空间,作为苗族作家,他有着汉族作家所不具有的性情特点和文学血脉。他十几岁时便随着当地的土著部队流浪,后来又正式参军,做了四年左右的义务兵,之后脱下军装来到北京大学旁听。因为从小生活在湖南西部那片群山环绕、绿水荡漾的山村,他初来北京时内心便有一种“乡下人”的心理,但这种感觉并不会让其自卑,相反,他保留了这一独特的心理并将其运用到以后的文学创作中。来到城市以后,沈从文自觉地创作明显带有湖南西部乡村地理风貌和社会风格的作品,并创造了一个全新的文学地理世界——“湘西”。学者张先飞曾言:“判断一个作家是否伟大,其中一点就在于看他是否通过写作创造一个独立的文学世界。”沈从文显然做到了,并一反同时代作家宏大叙事的潮流,转而关注那个极少被人了解的湘西,以他特有的文风和情感共鸣赢得了彼时及当代的文学永恒。

沈从文的文学观也影响了之后的一代代作家,冯杰即受此启发,在他独有的天地细心耕耘,历经几十年的时光,收获自己的文学果实。冯杰童年、少年跟随姥姥、姥爷生活在河南安阳滑县一个名叫“留香寨”的乡村,由于时代的差异,冯杰显示出和沈从文截然不同的经历,他中学毕业以后便在县里一家基层农业银行当信贷员,其作品的字里行间表现出一个草根作家的鲜明特色。他在散文《以瓢盛文》中说:“关于文学,我无家教传承。”[1]冯杰幼时的文学源头大多和他姥爷在村里讲的《三国演义》《水浒传》相关,他的父亲、母亲、姥姥、姥爷等亲人给了他文学启蒙,使其走上创作道路。在豫北小城工作二十多年后,冯杰被调到河南省文学院成为专业作家,整体呈现由农村家乡到县城再到省城的发展趋势。因为拥有截然不同的人生经历,所以沈从文与冯杰这两位作家在构建自己的文学地理世界之时也显示出相通又有差异之处。

一、湘西的多情与北中原的质朴

从地理位置上来讲,湘西处在一个相对偏远的地方,受中原汉族文化影响较小,长期以来包括苗族、土家族在内的多个少数民族孕育出多元共生的民风民情,这也直接影响了沈从文的创作之路。他自称“凤凰之子”,其文学理念也浸润着凤凰县独特的民族特色,如《边城》中对于那座偏远小城的描写就充满了湘西色彩,他以流水起笔,“小溪即为川湘来往孔道,限于财力不能搭桥,就安排了一只方头渡船,一次连人带马,约可以载二十位,人数多时则反复来去”[2],以此记述翠翠和爷爷为进出边城的游人百姓撑船通行。除了独属于湘西的自然地理景观外,湘西的多情也体现在它的社会景观上,当地在中秋节和端午节时会举办民俗活动。“这两年来两个中秋节,恰好都无月亮可看,凡在边城这地方,因看月而起整夜男女唱歌的故事,皆不能如期举行”[3],这些文字侧面表现出中秋节的美好;“端午节家家锁门闭户,到河边上吊脚楼观赏龙舟竞赛,参加在河中捉鸭子的活动,不据谁把鸭子捉到,谁就是鸭子的主人”[4],可见当地居民的朴实。沈从文的笔调如流水,似乎找不到具体的形态和方向,但无时无刻不在诉说着湘西这片土地与生俱来的多情。从翠翠对傩送的相思到妓女与水手热烈的约定,多情似乎固定成符号,代表着湘西的文化内涵。

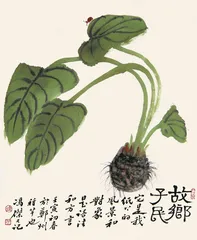

而北中原则不同,依据冯杰在多次访谈中的说法,再结合其文学创作来看,“北中原”指的是河南中部尤指黄河以北的部分地区,以“留香寨”为中心,向四周辐射的虚构之地。河南作为中华文化的发祥地,有着悠久厚重的历史文化积淀,中原农耕文化也直接塑造了河南乃至中原人骨子里的性格。而作家冯杰就像广袤的河南土地上一个普通农民,通过文字为故乡的一草一木作传,回忆童年时光,令“留香寨”永远留在作家乃至与其有着共同生活经历的广大读者心中。散文集《北中原》中的《朱砂痣》一文写道:“每到故乡初春,中原大地总会柳绵弥漫,杨柳如雪。会想起年少时读到宋词里苏轼那一句‘细看来,不是杨花,点点是离人泪’,母亲是20世纪的人了,1939年农历九月十六生,66年之后,故乡紫色的葛花开了,白色的槐花开了,白色柳绵在飘,母亲在绿色的春天去世了。”[5]冯杰追忆母亲,没有声泪俱下的言说,只有冷静的叙述和近乎无言的沉默,他的痛苦是深埋于心的,他的心连同文字都饱蘸几千年北中原的质朴,没有声嘶力竭,只有字字泣血。他经常在文章中使用河南农村各种各样的方言土语,《瓜谱及一地瓜子般的岁语》中有“馍十里,饼十三,西瓜能撑五里半”[6],《红薯的处理方法》里“红薯汤,红薯馍,离了红薯不能活”[7]。或许在别人眼里,这些话粗俗,无法上台面,但冯杰却与众不同,他从土话和农民处学到了人间至理,看到了人性光辉。纵使谈及文学创作,他也不失平易质朴的风格,在《内心的瓢虫》一文里,冯杰从童年中窥探文学世界:“一个人在童年视角里能找到另一个世界,一个内心的童年,这个家园让作家能隐隐听到一种召唤,萌发温润的感受和声音,让人一次一次地往返其中,去挖掘那里取之不尽的宝藏,听起来像是文学理论,实际上我说的是一只瓢虫。”[8]质朴的文学理论就像他的散文,一字一句,浸润人心。或许是幼时和姥姥生活在一起的缘故,冯杰为人如他自己所说的十分“耿介”,就连文字也沾染着彼方气息。冯杰在《木斑鸠》里写道:“我一生中和姥姥在一起的日子最有福,除了温暖、呵护,能看到人与万物生灵之间的那一丝温馨与牵挂,还有一种乡村世道式的怀恩和慈悲。”[9]冯杰文字里的“草木心”是脱胎于骨髓的,这种心灵不单为作家独有,而是像“姥姥”一样的北中原乡村百姓在潜移默化中带给他的。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:沈从文,冯杰,文学地理,湘西,北中原版全文

二、从“本土化”写作到“外来者”写作

沈从文在小说中经常涉及城与乡的比较,他也称自己是一个自始至终的“乡下人”,通过描写在乡间和城市生活的不同经历来表达自己的情感体验,此时的沈从文处在一个不在本土的“本土化”写作立场。当他来到北京这个原来心向往之的城市之后,大吃一惊,彼时的北京民不聊生、满目疮痍。他所有对于京城的想象都和事实无关,这一方面与时代相关,另一方面也是作为城市的北京和湘西农村的天然不同所致。他想回到家乡,但由于各种原因无法实现,于是便将所有情思汇诸纸张,希望用文字实现“精神还乡”。沈从文的文学观延续了中国古代的文人传统,当目睹现实生活的黑暗之后,他创造理想中的“桃花源”,借此达到精神上的回归,只不过此时的“桃花源”来源于作家亲身的生活经历。而如果一味深埋本土,在创作上难免失之偏颇,所以沈从文同时以“外来者”的写作表现边城人事的无常。因此,《萧萧》对于乡村封建遗俗的批判,《丈夫》对农村生活中依然如故的女性物化现象的揭示,都是以“外来者”写作立场从事创作的结果。

而冯杰自20世纪80年代出版作品以来,在他努力建构文学世界的过程中,也存在从“本土化”到“外来者”立场的转变。他曾言:“自己一生似乎无法脱离黄河,无论是成长还是谋生,始终在黄河之北和黄河之南辗转。”早年冯杰以诗歌创作为主,曾出版诗集《讨论美学的荷花》《一窗晚雪》等作品,那时的他在豫北县城的基层金融系统工作,只是在闲暇之余从事文学创作,故而冯杰此时的作品表达的是对童年生活的深切怀念和对已逝及在世亲友的热烈感情。他一心将笔触扑到中原大地上,记录这片土地上的生灵:植物,动物,器物,甚至是乡村传说中的妖怪。这些文学对象都由作家现实生活所决定,故而此时的创作带着鲜明的本土化立场。进入新世纪以来,确切地说调入省城开始专业创作以后,虽然冯杰的创作对象仍然围绕北中原的人和事,但随着他距离乡土农村越来越远,作品的深层风格事实上已出现明显转向,在这期间他经历亲人的离世和年岁的增长,对于某些事和物的态度也发生微妙变化,写作对象由故乡逐步扩大。比如,散文集《唐轮台》对于西域经历和文化的记录,《非尔雅》对方言口语的留存,尤其是《北中原》中的部分篇目明显以外来者的身份讲述故乡,如《大吉言》一文写道:“40多年过去。亲情,友情,乡情,爱情,大体一样,走着走着就散了,只剩下喟叹和怀念,这是我听到的北中原最好的鸡的人道主义故事,准确说叫鸡道主义。”[10]从中可窥见冯杰写作立场的变化,此时他对于人事的怀念进一步扩展,生发对世俗人生的批判,以及对功利观念的辩驳。

在散文集《闲逛荡:东京开封府生活手册》中,冯杰更是将焦点对准他从未生活过的“废都”开封,他一反“非虚构”写作的常态,采用虚幻与现实相融合的手法,为东京开封府写下别出心裁的传文,书中反复书写“长着一脸络腮胡子像鞋刷子、头发像一丛风中荒草的人”,最后发现他是《清明上河图》中的波斯人。此时的冯杰更多采用“外来者”的写作立场,但这并不意味着他是出于主观目的而改变叙述方式,而是作家随着阅历的增加以一种自觉的文学视野从事创作的必然结果。一如他在《面酱,必须抹到窝头之上》一文中所言:“多少年后,我也算经历风霜,面对那么多左右不了的事,有时我不由自主,无能为力,要么放弃,要么只好听天由命。到了一定年龄,就不敢再去吹杏核儿了,已缺少了那份鼓气的心思和面庞。”[11]

三、世道的批判与人性的挽歌

沈从文除却表现湘西的美好之外,也重视对于人性幽微处的揭露。如《萧萧》中的萧萧在做童养媳时被长工花狗引诱失身,本来按照族规应将她“发卖”,但最后却因为萧萧生下男孩而重新和丈夫皆大欢喜地生活在一起。沈从文通过在“湘西世界”中对于这出人性悲喜剧的描写,控诉了童养媳、诱奸等罪恶之行,作家的文字本身并不包含道德价值的判断,但无言地表达了对于世道人心的批判。此外,值得注意的是,无论多么痛恶的罪行在沈从文笔下似乎都会被消解,这绝不是说他淡化了生命的苦难,而是以一种从容的笔调去表现他所推崇的“自然又不悖乎人性的生活方式”。萧萧本是地位低下的童养媳,但小丈夫乖巧听话,婆婆只要求她做好晚辈的本分,祖父也会时不时地拿萧萧打趣,童养媳本身的无奈和痛苦被淡化,就连萧萧和花狗感情的变化也是在四季的流转中得以暗示,没有激烈的冲突,冬季的到来也预示着萧萧的梦彻底破碎。在《虎雏》中,二哥一心认为自己可以通过将勤务兵带在身边改变他的脾气秉性,结果最终仍未能避免他杀人逃走的悲剧结局。沈从文在文末写道:“因为我连一个十二岁的小孩子,还为他那外表所迷惑,不能了解,怎么还好说懂这样那样。至于一个野蛮的灵魂,装在一个美丽的盒子里,在我的故乡是不是一件常有的事,我还不大知道;我所知土豪平日,是那些山同水,使地方草木虫蛇皆非常厉害。”[12]可见沈从文对于人性乃至世道的无解发问。

与沈从文相比,冯杰面对的是一个工业化进程迅猛发展致使乡村精神文明日渐失落的时代,他以文字的缓慢对抗时代的飞速发展,希求可以在物质利益至上的世道造一处心灵上的小庙,一如沈从文希望“建造一所供奉人性的希腊小庙”。他在《童谣时代》中写道:“现在学校普及的童谣像什么?像刷满颜色的塑料制品。塑料童谣。”[13]他以此表达对当下孩子童年被破坏的惋惜。《童年记事——王新秤的故事》记述:“20多年之后,一天,我见到他被一家超市商店聘为会计,老师正在快速地使用着计算机。”[14]这暗含对口是心非之人的讽刺。《香,口有余香的香》里写道:“涌入农村的是大片大片‘香水,口红’,廉价兼伪劣。那些乡下的孩子,一批一批地奔向欲壑难填的城市,还不知道自己村中身边有这等好宝贝。孩子,都向往城里干吗?那里热闹、诱惑、欲望,还心怀张皇。”[15]这流露着对青年人拼命涌入城市的潮流的反思。谈及植物,他始终以平等的姿态对话,在《对一棵桐树的怀念》中这样描述:“我想起人类在骨子里有着一种不可信任性,人在背叛树木,而树从来不会背叛人。”[16]他表达了对人和其他生命的观照。面对处在是回农村还是去城市的矛盾心境,冯杰在《月光转身而去》中曾言:“在乡村,有时候我也非常向往城市。我知道城市的现代信息与文化密度是乡村远远所不及的,但我每次来到城市,常常有一种‘难受’的感觉,有一种不知所措、慌张迷惑的不适应,也许这里有着人为的因素,可我不能不承认我与城市之间永恒的距离,它让我徘徊不定,无可奈何。我永远是一个局外的乡下人。”[17]

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:沈从文,冯杰,文学地理,湘西,北中原版全文