丝绸之路塑造的世界

作者: 张信刚 秋实

英国皇家工程学院外籍院士、北京大学叶氏讲座教授张信刚做客北大博雅讲坛,围绕其新著《丝路文明十五讲》,为我们讲述了这条见证了数千年人类各文明交流、融合与传播历史的路线,带领我们共同探究丝绸之路如何塑造了我们当下的世界。以下讲座内容摘编自现场录音整理稿。

人类的文明与文明之间是有距离的,但并不是彼此之间没有往来。相反,各个部落之间会有贸易,也会有冲突,随着历史的发展,有的部落还会迁徙到别的地方,与别的部落混杂、融合,这才是历史的常态。自从有人类历史以来,人类的文明便随着部落之间的联系往来,互有影响,终于形成了我们现在的文明。

丝路上的文明交往

大约在距今8000-6000年前,人类不同的文明之间开始有了远距离接触,比如在今天土耳其东部的黑曜石可以卖到巴格达一带,最初出现在两河流域的小麦传入了中国。马匹是距今6000年左右在今天的乌克兰一带的黑海北岸草原上被人类驯服的:最早是为了吃马肉,后来人类发现可以用它负重远行,再后来它被人骑着打仗,再后来马拉战车出现了。一旦控制了马匹,人类就可以走得更远,文明也就能传播得更远了。

但是,这一时期所有文明的传播都还只是小规模的。历史上最早的大规模文明传播大概是雅利安人从中亚进入印度。而有清楚历史记载的第一次大规模文明交流,是亚历山大率领大军征服波斯。亚历山大的父亲统一了希腊,亚历山大在20岁的时候,继承了父亲的王位成为马其顿国王。当时马其顿帝国最大的敌人就是东边的波斯帝国,之前希腊与波斯之间曾有过三次希波战争,在亚历山大眼中,波斯是世仇,一定要灭之而后快。于是,亚历山大先绕过今天的叙利亚、黎巴嫩和以色列,征服了埃及,然后再东进,占领了波斯帝国的首都苏撒,并且摧毁了波斯波利斯的雄伟王宫。后来,亚历山大继续带兵向东打,一直打到了印度河。因为他的士兵已经离家十年,不肯继续向前,于是亚历山大决定班师。在亚历山大回程的路上,一共建立了大约80座以他名字命名的城市,并且在每个地方都留下了一些士兵,其中有一部分就留在了今天的阿富汗、巴基斯坦一带,这也就意味着希腊文明在公元前300年左右已经抵达了这一区域。与此同时,在与东方交手的十年中,亚历山大觉得对方不是野蛮人,而是有着不同的文化和文明体系,所以他决定真正该做的事情是同他们融合而非战争。于是,在回到苏撒的时候,亚历山大又娶了一位波斯公主,并且还为许多希腊军官和士兵配了波斯女郎,穿着统一的波斯服装,举办了集体结婚。

一百多年之后,东方的汉帝国经过70年的“文景之治”积蓄了实力,汉武帝希望制约帝国北方最大的威胁——匈奴,于是他不但下令修建长城,还派张骞到西域找到那些曾经被匈奴赶走的人,即大月氏人。虽然张骞第一次出使西域没有能够成功说服已经习惯在中亚生活的大月氏人联合抗击匈奴,但第二次出使带了两百多车的东西去,鼓励西域王国与汉帝国建立友好关系。这是公元前115年的事情,德国人李希霍芬就将这一年定为丝绸之路的开端。

在当时的亚欧大陆上,从东到西,汉帝国生产丝绸,中亚出产马匹,印度也有麻布、宝石、象牙、胡椒和珍珠。两千年前,人们除了打仗以外,贸易也十分重要。一方面,贸易让某些国家或者族群变得富有,因此才能建立帝国;另一方面,帝国又能够利用它的政治和军事力量,取得贸易上的丰厚利润。当时横亘丝绸之路上的四个帝国分别是:东边的汉帝国,中间的贵霜帝国、安息帝国,还有西边的罗马帝国。

历史上的四条丝路

李希霍芬最早提出“丝绸之路”的概念,当时他设计了一份铁路图。关于古代的丝绸之路,大致有四个部分,每一部分都是一个网络。不同时代的人,由于战争、气候、灾害等原因,在不同时间会使用不同的路线,所以总体来看是丝路的每条都是一个交通网络。

第一条是纬度最高的,位于西伯利亚大森林地带以南的“草原之路”,它在一个宽度有几百公里的草原带,从最东边的大兴安岭,一直向西越过蒙古高原、哈萨克斯坦草原、南欧草原到多瑙河附近。草原的特点是它里面没有大树,而有很多灌木、草丛与河流。

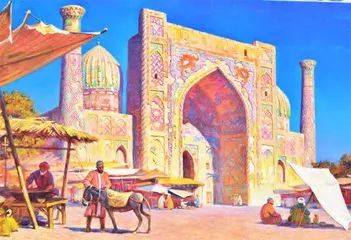

第二部分是往南一点、位于温带的贸易量较大的传统丝绸之路,又称“绿洲之路”,因为这条丝路上的不少地方有沙漠,意味着商贩行人必须通过一串珍珠一般的人口集中的绿洲;此外,在非沙漠地带,也有许多座人口集中的城市在这条丝路上。

第三条是再往南一点,介于温带和热带之间的南方丝绸之路。三国时期诸葛亮之所以七擒孟获,目的就是为了要与云南地区通往来,所以这条路是从成都到昆明,沿着洼地南下一直到暹罗湾,最后到印度。它实际上已经存在相当久了,张骞出使西域抵达今天阿富汗的时候,发现了四川的物品,据说来自印度,所以他认为一定是另有一条贸易路线将四川和印度联系在一起。

最后一条是我们现在所提的“一带一路”中的“路”,即“海上丝绸之路”。在古代,由于航海技术有限,这条海上丝路主要是沿海岸线的,临海地区的居民一般使用海上之路。

丝路上的居民

丝绸之路上历来有很多人。其中有4000年前把小麦带入中国的吐火罗人,即月氏人的祖先。月氏人的势力在公元前2世纪时曾十分强大,但是后来冒顿单于即位后大败月氏,汉文帝初年右贤王击败月氏,杀死月氏王,月氏人被迫西迁,后来占领了塞族人的领地,塞人是斯基泰人中的一支。斯基泰人是公元前8世纪至公元前3世纪位于中亚和南俄草原上的游牧民族,他们建立了草原上的第一个帝国。历史上,他们是从西往东迁徙的,吐火罗人也是。吐火罗人发源于乌拉尔山和南西伯利亚,他们后来从阿尔泰山北部迁徙到南部,进入新疆各地区。

从西汉开始就在新疆派驻了军队。汉武帝时期,汉军对匈奴军事上的胜利让西域各国更乐意与汉帝国建立关系。公元前60年,汉帝国在乌垒城建立了西域都护府,开始对西域进行管理。东汉时期,班超曾在新疆驻扎了30年,后来当他年老想回乡的时候,皇帝说你可以回来,但是你的儿子还要继续接替你驻守在那里,由此可见中央朝廷十分重视新疆这一地区。虽然西域的国家是各自独立的,但是从西汉到东汉,以至于魏晋南北朝时期,大部分时间一直和中原政权有来往并受到节制。

丝路上最赚钱、最活跃的是粟特人。唐代长安城中的胡人主要指的就是粟特人,少部分是波斯人。唐朝活跃于蒙古高原和中亚地区的还有突厥人,突厥分成东突厥、西突厥。东突厥诸部或在战争中消亡,或融入大唐,或融入回鹘。回鹘人是从蒙古高原来的,9世纪时因为黠嘎斯人从蒙古之北南下受到挤压,于是一部分人去了河西走廊,一部分人去了吐鲁番,另一部分人则西迁到葱岭以西。此时,西突厥诸部依然活跃于中亚,西迁的回鹘部不久就和西突厥葛逻禄部结合。阿拉伯人自从穆罕默德去世以后,连续征服了西边的埃及和东边的波斯,从波斯那里又向东进到今天的中亚。751年,唐朝在怛罗斯遭遇了阿拉伯军队,并且输掉了这场战役。安史之乱前,中国和阿拉伯在中亚都有势力,双方也有交流。在怛罗斯一役中,冒进的将军率领两万人前去迎敌,但最后只有两千人回来,阿拉伯俘虏了一批会造纸的中国人,在撒马尔罕建立造纸厂:正是因为这次战争才有了纸的西传,撒马尔罕的纸在波斯文化圈里相当于中国的宣纸。

几百年之后,蒙古人出现了。成吉思汗的个人魅力和领袖能力,再加上当时冷兵器时期最厉害的是骑兵,蒙古人连续建立了几个大汗国。虽然后来他们彼此纷争,但毕竟都属于蒙古人建立的汗国。成吉思汗的孙子旭烈兀摧毁了伊斯兰教逊尼派的政权,处死了哈里发,将巴格达劫掠一空,并且展开了长达一星期的屠城。对于伊斯兰教而言,他们历史上遭遇的最大挫折就是蒙古人的洗劫。蒙古人统治西亚时,初期还不许杀动物放血,因为蒙古人是不见血的,而穆斯林是非要放血以后才吃肉。16世纪之后,俄罗斯人把鞑靼人——即信仰伊斯兰教的蒙古—突厥部落群——慢慢降服或者赶走了,形成了由沙皇统治的俄罗斯,这主要是在蒙古人的钦察汗国基础上建立的。

丝路上的宗教传播

公元1世纪,佛教由西域传到洛阳,佛教在中国的传播是从白马寺开始的。公元2世纪中叶,一个波斯王子来到中国翻译佛经。当时,波斯的帕提亚帝国老国王去世了,本来王位应当由王子继承,但是罗马帝国当时对西亚拥有很强的影响力,罗马帝国让王子的叔叔即位当了帕提亚国王,又安排王子去受罗马控制的波斯邻国亚美尼亚当国王,但是亚美尼亚人并不欢迎这位波斯王子。不久之后,心灰意冷的王子决定退出西亚的政治,远赴印度学习佛法。在习得佛法之后,最重要的事就是弘扬佛法,于是他在公元147年来到了中国。中国人称当时的帕提亚波斯为安息,从安息来的人按照惯例都以安为汉姓,因此这位波斯王子便取汉名为安世高。他是第一个把佛经用汉语书写出来的人,是汉译佛经的开创者。从148年到171年,他花费了二十多年将小乘佛教的经典翻译成中文,最后死于中国南方。

琐罗亚斯德教比佛教创立的时间还要早至少100年,其创始人琐罗亚斯德据考证大约是公元前8世纪出生在今天阿富汗一带的波斯人。在中国,琐罗亚斯德教又被称作袄教、拜火教。因为后来的波斯萨珊帝国以袄教为国教,所以这种宗教在中亚和西亚的影响比较大,今天在印度孟买的许多波斯裔都信仰袄教。在袄教盛行的同时,另一个波斯人摩尼于公元3世纪中叶创立了摩尼教。可以说波斯是一个非常有创意的民族,连犹太人关于弥撒亚降世的概念也源于波斯,而耶稣作为救世主来到人间是对犹太教盼望弥撒亚降临的回应。在摩尼教向西传播的时候,由于西欧基督教已经开始传播,而摩尼教二元论的教义与基督教一元论观点相悖,所以发展较为困难。但是摩尼教在北非却流行了一段时间,基督教早期的重要神学家奥古斯丁年轻时就信仰过摩尼教。摩尼教沿着丝绸之路向东发展比较顺利,回鹘就放弃了佛教而将摩尼教作为国教。后来摩尼教传到中原地区,由于未能如佛教一样获得官方承认的正统地位,所以只在一部分地区(浙江、福建一带)小规模地传播发展,也曾转入地下。因为摩尼教相信光明,所以又被称为明教。宋朝有两次农民起义,北方有宋江,南方有方腊,其中方腊就是信明教的。朱元璋之所以取名叫明朝,据说也是因为他信奉明教。

景教是基督教的一个分支,它的创始人涅斯托里是东罗马帝国君士坦丁堡主教,主张的耶稣有神、人二性,玛丽亚只是作为人的耶稣母亲,而不是作为“三位一体”的第二位“圣子”——“救世者基督”的母亲。这种教理解说被正统的基督教视为异端,所以涅斯托里和他的信徒被迫逃到东方的伊朗和伊拉克一带,参加并且逐步主导了当地的东方教会。东方教会的教士在唐朝中叶的时候到了中国传教,称为景教,并且得到朝廷的认可,允许其建庙传教。中唐时期,景教在中国的信众已为数颇多,后来一位波斯教士在景教寺庙中竖立了一方石碑,称为《大秦景教流行中国碑》,用汉字和叙利亚文字书写了景教入唐的经过、阐述景教的教义等。

信奉伊斯兰教的阿拉伯人在陆上最早与中国相遇是在公元751年,唐朝安西都护府的军队与阿拉伯帝国的穆斯林和中亚诸国联军在怛罗斯发生遭遇战,自此唐朝廷对阿拉伯世界开始有一定的了解。在后来的安史之乱中,唐朝曾主动联系驻撒马尔罕的阿拉伯总督,请他派兵来帮助平乱,因此有几千名驻守中亚的阿拉伯士兵来到中国,成为第一批从陆上丝绸之路上大规模来华的穆斯林。另外一部分穆斯林则是从海上丝绸之路来到中国的商人。早在秦朝以前,海上丝绸之路就已经逐渐开通。伊斯兰教诞生后,海上丝绸之路的贸易更加组织化、更为兴盛,因为在伊斯兰教的历史发展中,所有的统治者都鼓励贸易。贸易而非宗教,让这些穆斯林从阿拉伯和波斯来到广州,后来黄巢起义时在广州杀死很多穆斯林之后,外国商人多数选择到泉州贸易并且定居。穆斯林来华最多的是元朝,13、14世纪时,因为蒙古人打通了欧亚大陆,很多中亚和西亚的色目人来到元朝担任官员和军人,以及技工和匠人,他们中的大多数都是穆斯林。

此外,印度教也是丝绸之路上很重要的宗教,它虽然没有大规模传到中国来,但是今天的印度尼西亚、柬埔寨、泰国都深受印度教影响,还有一部分曾经由丝绸之路向西传到波斯的若干地区。“印度教”这个名词其实来自欧洲人,18世纪的欧洲学者认为大部分印度人的宗教信仰都围绕着“创造—毁灭—再创造”这个循环过程,有共同的文化基因,都相信有三个主神,所以应当被统称为“印度教”。但是,许多印度人并不认可“印度教”这个名称,因为他们只信奉自己社区一贯崇拜的某些神灵,并遵循自己社区传统的宗教仪式和社会习俗。