以青少年法治教育防治学生欺凌:论欺凌概念的窄化和泛化问题

作者: 张冉

摘 要 青少年法治教育是防治学生欺凌的长效机制之一。合法应对和合理防治欺凌的前提是相关利益主体对欺凌这一概念有着正确的认知。我国相关利益主体对学生欺凌这一概念的理易出现“窄化”和“泛化”的情况,青少年法治教育对此可有所作为。从学校践行法治的角度,学校欺凌的认定过程也有诸多细节值得注意。

关键词 法治教育;欺凌;校园暴力;隐性伤害

欺凌是严重侵害受害者权益的行为,也危害校园安全,侵蚀校园文化。欺凌对受害者不仅造成直接的人身伤害和财产损失,还可能会诱发一系列的心理和生理健康问题,例如睡眠障碍、人际交往困难、抑郁等,这些负面影响也有可能持续终生。[1]欺凌危害学生的受教育权,受到欺凌的学生的学业参与度受到负面影响,有更高的可能性逃学。[2]在个别案件中,欺凌甚至导致受害者的自杀,也可能引发受害者的报复行为,产生进一步的校园暴力。

我国《未成年人保护法》和《未成年人学校保护规定》均要求学校建立学生欺凌防控机制,其中的重要一环即是欺凌防治教育。《未成年人保护法》第三十九条要求:“学校应当建立学生欺凌防控工作制度,对教职员工、学生等开展防治学生欺凌的教育和培训。” 《未成年人学校保护规定》第二十条规定:“学校应当教育、引导学生建立平等、友善、互助的同学关系,组织教职工学习预防、处理学生欺凌的相关政策、措施和方法,对学生开展相应的专题教育,并且应当根据情况给予相关学生家长必要的家庭教育指导。”

教育部、司法部、全国普法办于2016年联合颁布了《青少年法治教育大纲》(以下简称《大纲》),该文件对欺凌专题教育也作出了具体的要求。小学3—6年级的学生需要“初步理解权利行使规则,树立依法维权意识,树立有权利就有义务的观念,建立对校园欺凌行为的认知和防范意识”,要“树立规则意识,遵守公共生活规则”,也要能够“初步认知未成年人能够理解和常见的违法和犯罪行为及其危害和要承担的法律责任”。该《大纲》对初中阶段的学生(7—9年级)提出了更高阶的认知要求:“加深对社会生活中常见违法行为的认知,强化法律责任意识,巩固守法观念。了解犯罪行为的特征、刑罚种类,建立对校园暴力等青少年常见违法犯罪行为的防范意识和应对能力;初步认知罪刑法定、无罪推定等原则,正当防卫、紧急避险等概念。” 《大纲》对于高中阶段学生的要求虽然没有直接提及“欺凌”或者“校园暴力”,但是要求高中学生能够“认知民事、行政、刑事方面的法律责任,深化守法意识”。

我国近年来出现了一些以青少年法治教育来防治校园欺凌的文献。罗生全提出,法治教育是防治校园欺凌的长效机制之一,学校需要普及法治知识,梳理维权意识,提升法治能力。[3]朱彦主张“挖掘法治教育中的刑法元素,将刑法教育融入中小学法治教育的全过程”,“以刑法的特定性、严厉性和保障性促使学生敬畏法律、尊重法律”。[4]姚建涛和黄明东主张将欺凌防治的重心转向青少年法治思维。[5]邓达奇和戴航宁提出,从伦理和法治两个角度构建欺凌防治的理论基础。[6]

本文从小处着手,将欺凌这一概念“打开”,提出青少年法治教育要谨防欺凌概念的“窄化”和“泛化” 并且从学校践行法治的角度,对学校欺凌的认定过程提出细节性的建议。

一、青少年法治教育需谨防欺凌概念的

“窄化”

青少年对欺凌这一概念的认知存在“窄化”的问题,最常见的情况是以“肢体欺凌”代替“欺凌”的概念。现实中,一些教师对欺凌的认知也存在同样问题。简而言之,如果“打”了,性质才够恶劣,其他的似乎都可以归为“我就是不喜欢他/她”。这种理解未能将隐性伤害与欺凌这一名称之间建立联系,忽略在青少年中经常存在的言语欺凌、关系欺凌、网络欺凌的行为。

应该认为,受到尊重是人的基本需求,被欺凌学生即使不能够正确识别所受到的欺凌类型,但是仍然会感到“受到伤害”,通常也会认为欺凌的行为“是不对的”。青少年法治教育的一个意义在于,通过法治教育,使青少年能够更加容易地识别和“命名”生活中常见的欺凌行为,强化其对该行为道德判断的“确信感”,进而取得“赋权”的效果,并可以进一步引发“维权”行动。

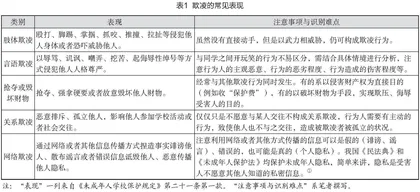

我国法律和部门规章对欺凌的界定为青少年反欺凌法治教育提供了基础。我国2020年10月修订的《未成年人保护法》首次以法律的形式对学生欺凌做出了界定:“学生欺凌,是指发生在学生之间,一方蓄意或者恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺压、侮辱,造成另一方人身伤害、财产损失或者精神损害的行为。” 次年6月1日,教育部发布的部门规章《未成年人学校保护规定》进一步强调了欺凌是学生之间“在年龄、身体或者人数等方面占优势的一方蓄意或者恶意对另一方实施前款行为”,并列举出五种具体的欺凌表现(见表1)。青少年法治教育的资源提供者和学校可以围绕这五种表现及其认定难点开发相关的案例情境,通过课堂讨论、短视频等多种方式帮助未成年人了解哪些行为可能构成学生欺凌。

二、青少年法治教育需谨防欺凌概念的

“泛化”

现实之中,伴随着这些年欺凌治理行动在全国的展开以及媒体对欺凌事件的密集报道,一部分家长出于对孩子的“爱之切”,将欺凌这一概念“泛化”。同学之间出现较为激烈的摩擦或者冲突,对学生造成人身、财产或者精神损害,学生或者其监护人就将其称之为“欺凌”,要求学校严肃处理行为人,甚至动辄以媒体曝光相威胁。

值得注意的是,欺凌是一种非常严重的校园暴力行为,但并不是所有的校园暴力、校园人身伤害都是欺凌。学生毕竟是未成年人,在相互交往中有时把握不好度,例如在追人游戏中绊倒他人,或者双方因为游戏规则或者其他原因发生争执,动起手来,造成一方受到较为严重的伤害。在此类事件中,判断行为人的主观意图就成为关键。对于过失行为造成的人身伤害,可以根据《民法典》的规定要求侵害人的法定代理人承担民事上的侵权责任;如果学校在应对的过程中存在过错,也可以适用《民法典》中的教育机构责任纠纷。

相比之下,只有一方“蓄意或者恶意”实施的以“欺压、侮辱”另一方为本质特征的行为方可能构成学生欺凌。这一标准其实是相当高的。例如,在动起手来的具体情境中,有可能认定动手的一方就那个行为而言存在伤害对方的故意,并产生了严重的后果,如果未成年人符合相关年龄要求,该行为可能受到《治安管理处罚法》②乃至《刑法》③的制裁,并需对受害人承担民事法律责任。但是,如果该冲突类似于“激情犯罪”,双方当事人又“势均力敌”的话,严格说来,仍不宜将其认定为欺凌行为。

国际学术界一般认为欺凌具有三个特征:倚强凌弱、主观恶性和持续性。 [7]如前所述,我国法律和相关规定一直强调欺凌需要具有主观恶性,这也是欺凌区别于其他类似概念的关键。从更好地保护受害人权益的角度出发,我国有关欺凌的相关规定认可“单次行为”仍然可能构成欺凌①。 然而,2021年6月1日教育部发布的《未成年人学校保护规定》事实上限缩了前一年《未成年人保护法》中的概念,增加了“恃强凌弱”或者“倚强凌弱”的要求。该规定在列举了五种具体情形后,对欺凌进行了一般性的界定:“学生之间,在年龄、身体或者人数等方面占优势的一方蓄意或者恶意对另一方实施前款行为,或者以其他方式欺压、侮辱另一方,造成人身伤害、财产损失或者精神损害的,可以认定为构成欺凌。”②

校园欺凌概念“泛化”的另一个表现是,将社会青年欺负学校学生的现象也称之为欺凌。现实中不乏社会上的“小混混”欺负在校学生,收取“保护费”,这是一种暴力行为,也应受到制裁,但是并非校园欺凌。我国《未成年人保护法》将学生欺凌界定为“发生在学生之间”,也就是欺凌是在校学生对在校学生的行为。学校具有欺凌防治的职责,一方面在于欺凌的危害大,持续时间长,另一方面也是基于教育机构对欺凌双方都具有教育和管理的职责,处于干预的有利地位。我国相关政策对于欺凌治理最初采用“校园欺凌”的概念,后来很快改用“学生欺凌”③,可能也是为了将非欺凌的暴力行为排除出去,使欺凌专项治理更加有的放矢。值得注意的是,欺凌双方并不需要来自同一所学校,“跨校欺凌”仍是学生欺凌的治理范畴。按照《未成年人学校保护规定》第二十三条第三款的规定:“不同学校学生之间发生的学生欺凌事件,应当在主管教育行政部门的指导下建立联合调查机制,进行认定和处理。”

三、超越“窄化”和“泛化”:认识论的

难题与践行青少年法治教育

青少年法治教育不仅是知识的传递,也是一种实践,也就是青少年在学校 “践行”法治的实践过程中受到法治教育。 [8]青少年通过观察身边的事件,自觉抵制校园欺凌行为,经历欺凌事件依法依规的处理,而获得第一手的直观认知、情感体验、行动意义。《青少年法治教育大纲》要求,青少年法治教育要充分发挥学校主导作用,与家庭、社会密切配合,拓宽教育途径,创新教育方法,实现全员、全程、全方位育人。 广而言之,学校对欺凌行为的认定过程也体现了青少年法治教育“三全育人”的重要理念。

然而,教师和家长在发现“疑似欺凌事件”之后,可能面临一个认识论上的难题:“我能够看到伤害,但是我怎么知道孩子们之间到底是怎么回事?”也就是说,如何还原事件过程,判断某个行为是否符合欺凌的定义,是个难题。本文建议,教师和家长与当事人和旁观者沟通时,需要注意如下事项。

第一,谈话时应避免先入为主的指责或者恐吓,尽量使用特殊疑问句,请学生讲述发生了什么,避免大量使用一般疑问句进行简单的事实验证。

第二,如果学生讲得不够清楚,可以尝试通过角色扮演还原欺凌时的情境和过程。例如,可以对学生说:“假设你是某某某,我是某某某,你能演一演当时发生了什么吗?你也可以把这里设置成为冲突发生时的样子。”

第三,有海外欺凌相关文献建议,询问当事人或者旁观者时,最好单独进行,不宜将双方当事人乃至旁观者放在一起,也不宜在没有查清事实的情况下让一方向另一方道歉。[9]在现实中,有的欺凌者可能当着老师的面答应得很好,但是一旦老师不在场就很快找对方报复。对于旁观者而言,在多方在场的情境下,也可能会选择“明哲保身”。当然,如果拟对欺凌者进行教育惩戒和纪律处分,我国《中小学教育惩戒规则(试行)》第十四条第一款规定:“学生或者家长申请听证的,学校应当组织听证。”这种听证是在查明事实之后,而非最初谈话之时;这种听证是依当事人申请而进行,并非学校依职权主动进行。而且,《中小学教育惩戒规则(试行)》并未对其具体程序提出明确的要求,该制度的目的在于保障当事人的正当程序权利,同时也以程序正义促进实体正义。从更好地保护当事人的权益、减少二次伤害的角度,该听证程序并不一定需要包含双方当事人直接的交叉质证。建议学校在收到听证请求后,咨询当地教育行政机关有关程序。

第四,按照《未成年人保护法》第三十九条第二款的规定,学校在立即制止学生欺凌行为之后,应当“通知实施欺凌和被欺凌未成年学生的父母或者其他监护人参与欺凌行为的认定和处理”。也就是说,学校需通知监护人、给予其参与和表达的机会,而且这对于疑似欺凌者和疑似被欺凌者均成立。

第五,按照《未成年人学校保护规定》第十九条的要求,欺凌的认定机构是学校的学生欺凌治理组织:“学校应当成立由校内相关人员、法治副校长、法律顾问、有关专家、家长代表、学生代表等参与的学生欺凌治理组织,负责学生欺凌行为的预防和宣传教育、组织认定、实施矫治、提供援助等。”

如上是笔者对于学校践行法治实践、依法进行欺凌认定的程序性建议,对于认定中的实体判断以及青少年欺凌防治法治教育的细节内容设计而言,学校需根据《未成年人保护法》和《未成年人学校保护规定》的要求,教育学生、教师、家长正确理解欺凌的概念,谨防概念“窄化”和“泛化”。

参考文献:

[1]UNESCO.School violence and bullying: global status report[R].Seoul, The Republic of Korea,2017.

[2]许明.英国中小学校园欺凌现象及其解决对策[J].青年研究,2008(1):44-49.

[3]罗生全.校园欺凌治理的法治教育之道[J].中国德育,2018(3):16-19.

[4]朱彦.青少年刑法法治教育的核心内容、价值维度与实现路径[J].青少年犯罪问题, 2022(3):148-160.

[5]姚建涛,黄明东.校园欺凌治理的重心调适:一种教育法学的思考[J].河北师范大学学报(教育科学版),2022,24(2):135-140.

[6]邓达奇,戴航宁.我国校园欺凌的治理体系研究——“伦理+法治”的分析框架[J].深圳社会科学, 2020(4):113-124.

[7]OLWEUS,D.Bullying at school:what we know and what we can do[M].Malden, MA:Blackwell Publishing,1993.

[8]张冉.践行法治:美国中小学法治教育及对我国的启示[J].全球教育展望,2015,44(9):76-85+94.

[9]Respond to Bullying[EB/OL].[2024-01-14].https://www.stopbullying.gov/prevention/on-the-spot.