统编教材中铸牢中华民族共同体意识的内容分析与建议

作者: 程伟

摘 要 小学《道德与法治》教材是铸牢中华民族共同体意识教育的重要依托。通过构建5个主类目和15个次类目的分析框架对小学《道德与法治》教材进行分析发现,教材高度重视铸牢中华民族共同体意识教育,强调对中华文化的认同,特别注重社会主义核心价值观教育和中华优秀传统文化教育,以此培养学生的文化认同、文化自信和文化自觉。为了落实新课标,充分发挥小学《道德与法治》教材在铸牢中华民族共同体意识教育中的价值,应当在教材低年级和中年级整体呈现社会主义核心价值观的内容,在高年级补充马克思主义中国化的内容,适度减少栏目设置,给教师留有足够的时间和空间。在教学中,教师应当基于课程标准加强顶层设计,立足学生中心优化教学过程,通过课程整合增强教育合力。

关键词 小学《道德与法治》教材;铸牢中华民族共同体意识;“五个认同”;课程标准

作者简介 程伟,山东女子学院教育学院副教授

党的二十大报告指出,“以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路”[1]。铸牢中华民族共同体意识教育有助于增强青少年的政治认同、文化认同、民族认同,有助于维护民族团结和社会稳定,为实现中华民族伟大复兴打下良好的基础。课程是铸牢中华民族共同体意识教育的重要载体,道德与法治作为义务教育阶段的思政课,具有政治性、思想性、综合性、实践性的特点,是铸牢中华民族共同体意识的关键课程。教材作为课程实施的主要工具发挥着培根铸魂、启智增慧的重要作用,《道德与法治》教材作为统编三科教材之一,是铸牢中华民族共同体意识教育的重要依托。本文拟以统编小学《道德与法治》教材为研究对象,深入分析其在铸牢中华民族共同体意识教育中的呈现方式与基本特征,为教材修订和教师教学提供建议和参考。

一、小学《道德与法治》教材中中华民族

共同体意识内容的分析框架

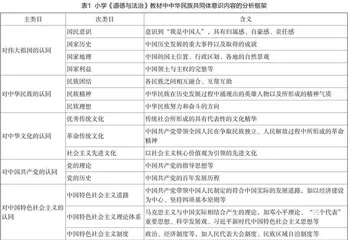

近年来,学术界对中华民族共同体意识进行了诸多探讨,基本达成了两点共识:一是从横向的内容构成角度来看,认为中华民族共同体意识的主要内容是“五个认同”,即对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同;二是从纵向的层次角度来看,认为中华民族共同体意识包含认知、情感、行为三部分。基于这两点共识,以往研究分别构建了中华民族共同体意识的指标体系或分析框架,如有学者从“认知体悟—情感信仰—行为倾向”三部分建构了中华民族共同体意识指标体系[2],有学者基于“五个认同”和“认知—情感—行为”三个维度建构了中华民族共同体意识内涵的教材分析框架[3]。根据以往研究,结合小学《道德与法治》教材的特点,本文建构了包含5个主类目、15个次类目的中华民族共同体意识内容分析框架(见表1)。

二、小学《道德与法治》教材中中华民族

共同体意识内容的整体呈现

本研究基于上述分析框架,对统编小学《道德与法治》12册教材进行文本分析,以教材中的框和栏目为最小单位,每出现一个次类目计1次,不同次类目则分别统计。①教材共计464框,交流园、活动园、阅读角、知识窗、相关链接五个栏目共计541个。根据统计结果,统编小学《道德与法治》教材中中华民族共同体意识内容的整体呈现情况如下。

(一)整体分布情况

教材正文中有211框融入中华民族共同体意识,占正文框总数的45.5%②;教材中共有292个栏目含有中华民族共同体意识的内容,占所有栏目的54.0%。教材中框数和栏目数共计1,005个,呈现中华民族共同体意识内容的框和栏目共计503个,占比50.0%。从整体上看,教材中有大约二分之一的篇幅融入中华民族共同体意识的内容。在292个含有中华民族共同体意识内容的栏目中,活动园有156个,阅读角有81个,知识窗有25个,相关链接有29个,交流园有1个。其中,活动园所占比例最高,达到了53.4%,这说明教材比较重视通过合作、探究等方式来培养学生的中华民族共同体意识。

(二)不同学段分布情况

从学段来看,低、中、高年级教材在融入中华民族共同体意识内容方面呈现了明显的递增趋势。从框来看,低年级教材中含有中华民族共同体意识内容的框数量占比30.5%,中年级占比44.4%,高年级占比72.7%。从栏目来看,中年级教材中含有中华民族共同体意识内容的栏目数量占比38.8%,高年级占比58.1%。①从框与栏目总数看,中年级教材中含有中华民族共同体意识内容的数量占框与栏目总数的41.8%,高年级占比61.4%。可见,无论框还是栏目,随着学段的升高,教材融入中华民族共同体意识内容的比例都逐渐增加,这体现了教材充分尊重小学生的身心发展特点,随着学生认识和理解能力的增强逐步增加中华民族共同体意识的内容。从年级来看,低年级教材主要是引导学生认识国旗、国徽等符号,了解不同民族的节日习俗,熟悉家乡的环境、物产、传统等;中年级教材进一步强化传统节日的文化意味,引导学生增进对家乡特产、名人、风俗的深入认识;高年级教材则上升到对民族、国家的认识和理解,如中国的国土、民族之间的融合、中华民族悠久灿烂的文化、中国古代领先世界的科技成就、中国共产党带领中国人民由站起来到富起来再到强起来的过程等。

(三)不同内容分布情况

教材中的中华民族共同体意识内容覆盖了5个主类目,包含了除中国特色社会主义道路、中国特色社会理论体系之外的其他13个次类目(见表2)。从覆盖面来说,教材中中华民族共同体意识的内容是比较全面的。从主类目来看,按照由多到少的次序排序,依次是对中华文化的认同、对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中国共产党的认同、对中国特色社会主义的认同。其中,对中华文化的认同出现373次,占总次数的62.8%,所占比例最高,说明教材高度重视通过文化认同来培育学生的中华民族共同体意识。

三、小学《道德与法治》教材中中华民族

共同体意识内容的具体分析

以上主要是从量的方面分析了中华民族共同体意识内容的整体分布、不同学段分布、不同类目和次类目的分布,回答的是教材对中华民族共同体意识教育的重视程度以及不同主类目和次类目多少的问题。教材究竟如何呈现中华民族共同体意识的内容,还需要结合量化统计进行质性分析。

(一)追溯历史发展,培育对伟大祖国的认同

教材中关于对伟大祖国的认同的内容共计120处,在所有内容中占比20.2%。关于国民意识的内容共有23处,占比3.9%,主要涉及确立“我是中国人”的身份意识、作为中国人的自豪感和责任感。在确立身份意识方面,教材主要通过国旗、国歌、国徽等国家象征符号引导学生认识到中国人的身份。国旗、国歌、国徽、红领巾等象征符号不断形塑学生的集体记忆,增强学生的身份意识。由象征符号组成的集体知识是形塑集体记忆的基础,是培育中华民族共同体意识的必要条件。[4]在自豪感方面,教材主要通过中国在科技、体育、经济等方面的发展成就使学生认识到身为中国人的骄傲。在责任感方面,教材相关内容主要集中在高年级,意在引导学生维护国家荣誉,为国家的繁荣富强做出努力和贡献。

关于国家历史的内容共有56处,占比9.4%,主要涉及国家在历史发展过程中的重要事件以及取得的有代表性的发展成就。此外,教材中还比较分散地展现了中国不同领域的发展变化。

关于国家地理的内容共计33处,占比5.6%,主要涉及中国的疆域与行政区划、自然环境、生产生活方式等。除了集中讲解之外,在其他年级也分散地介绍了不同地区的自然环境、风土人情等。

关于国家利益的内容共计8处,占比1.3%,主要涉及国家的领土、主权与安全。这些内容都在教育引导学生要时刻维护国家的领土和主权完整,不能泄露国家秘密。

(二)传承民族精神,形塑对中华民族的认同

教材中关于对中华民族的认同的内容共计51处,在所有内容中占比8.6%。关于民族团结的内容共有18处,占比3.0%,主要涉及少数民族构成、民族之间的平等关系、尊重民族差异等。这些内容都在强调民族之间的平等关系,引导学生尊重民族差异。

关于民族精神的内容共计25处,占比4.2%,主要体现为中华民族在面对外来挑战、自然灾害等困难时所展现出来的优秀品质。

关于民族理想的内容共计8处,占比1.3%,既有实现中华民族伟大复兴这一远大的理想,也有各领域中的不同理想。

(三)弘扬优秀文化,促进对中华文化的认同

教材中关于对中华文化认同的内容共计373处,占比62.8%。关于优秀传统文化的内容共计169处,占比28.5%,主要涉及传统节日、传统艺术、传统美德、人文精神等。优秀传统文化在每一册教材都有涉及,其中有8册比较集中地呈现了相关内容。优秀传统文化丰富的内容和多样的呈现形式,对于增强学生的文化自信和文化自觉具有重要意义。

关于革命传统文化的内容共计13处,占比2.2%,主要涉及中国共产党成立后在不同历史时期带领全国人民努力奋斗而形成的革命精神。

关于社会主义先进文化的内容共计191处,占比32.2%,主要涉及社会主义核心价值观。社会主义核心价值观三个层面的内容教材中都有涉及,并且以集中与分散相结合的形式呈现。

(四)强化党史教育,提升对中国共产党的认同

教材中关于对中国共产党的认同的内容共计26处,占比4.4%。其中关于党的理论的内容共计2处,占比0.3%,教材中涉及马克思主义的广泛传播以及党旗党徽的具体含义,以增强学生对中国共产党的指导思想和阶级属性的认识。

关于党的历史的内容共计24处,占比4.0%,主要涉及中国共产党成立的背景以及带领中国人民进行新民主主义革命、社会主义革命和建设的重大史实。

(五)强调制度优势,增强对中国特色社会主义的认同

教材中关于对中国特色社会主义的认同的内容共计24处,占比4.0%,主要涉及对中国特色社会主义制度的认同。教材中涉及的制度有人民代表大会制度和民族区域自治制度,其中民族区域自治制度在五年级上册和六年级上册都有体现,人民代表大会制度则集中在六年级上册呈现。

四、总结与建议

通过上述分析可以发现,小学《道德与法治》教材在铸牢中华民族共同体意识的内容、功能等方面具有显著特征;同时,在内容编排、栏目设置方面也存在一些问题。为此,一方面,要通过教材修订不断调整内容编排和优化栏目设置;另一方面,教师可以基于新课标和学情创造性地使用教材,加强不同内容之间的联系,促进学生对中华民族共同体的深度理解。

(一)研究结论

1.教材高度重视铸牢中华民族共同体意识教育,体现统编性质

小学道德与法治是综合课程,其综合性体现在内容方面,就是融合了道德教育、法治教育、生命安全教育、心理健康教育等。在如此多的内容之中,铸牢中华民族共同体意识教育占据二分之一的比例,说明小学《道德与法治》教材高度重视培养学生的中华民族共同体意识。小学道德与法治是落实立德树人根本任务的关键课程,对铸牢中华民族共同体意识教育的重视充分体现了教材认真贯彻落实党的教育方针,集中彰显了统编教材所具有的意识形态属性,为培育时代新人奠定了良好的基础。

2.铸牢中华民族共同体意识教育内容丰富,注重文化认同

教材中有关铸牢中华民族共同体意识的内容涵盖了对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国共产党的认同、对中国特色社会主义的认同5个主类目和13个次类目,内容非常丰富。在5个主类目中,对中华文化认同的内容所占比例最高,达到了62.8%,说明教材高度重视培养学生对中华文化的认同,通过中华优秀传统文化教育、革命传统教育、社会主义核心价值观教育,增强学生的文化认同、文化自信和文化自觉。在对中华文化认同的内容中,社会主义核心价值观教育的内容出现最多,占比51.2%,说明教材高度重视培育和弘扬社会主义核心价值观,以此凝聚价值共识。文化的核心是价值观,教材高度重视对中华文化的认同,符合小学道德与法治课程的特质。