民族地区学校铸牢中华民族共同体意识教育长效机制探析

作者: 李建民 李铮

摘 要 民族地区学校有效开展铸牢中华民族共同体意识教育,具有重要战略意义和价值。推动民族地区学校建立铸牢中华民族共同体意识教育长效机制,是新时代全面建设社会主义现代化强国的内在要求。构建长效机制需秉持问题导向,应着力在党建引领、统筹规划、课程教学、教育载体、资源建设五方面发力,通过强化文化建设、经费投入、数字赋能等推动民族地区学校铸牢中华民族共同体意识教育成效的持续提升。

关键词 学校教育;铸牢中华民族共同体意识;民族地区

作者简介 李建民,中国教育科学研究院区域教育研究所副研究员;李铮,中国教育科学研究院区域教育研究所助理研究员

中华民族共同体意识是“中华民族共同体”这一客观存在的实体在人脑中形成的主观映像,是人们在社会化过程中形成对中华民族共同体的认知、情感、态度、评价和认同等一系列心理活动的总和,[1]是堪当民族复兴重任时代新人精神底色的重要构成。铸牢中华民族共同体意识是从精神层面强化中华民族共同体建设和应对国家政治安全诸多挑战的关键途径,有助于夯实民族团结进步的思想根基,有助于凝聚实现民族复兴伟业的强大动力。党的二十大报告提出“坚持以人民为中心发展教育,加快建设高质量教育体系,发展素质教育,促进教育公平”,明确要求“加大国家通用语言文字推广力度”,以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面推进民族团结进步事业。习近平总书记在中央政治局第五次集体学习时强调,培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是建设教育强国的核心课题。铸牢中华民族共同体意识是民族地区教育发展的一条主线,更是教育强国建设的重要内容。作为铸牢中华民族共同体意识教育的主阵地和主渠道,学校加强铸牢中华民族共同体意识教育,是贯彻落实新时代民族工作主线的重大举措,是全社会铸牢中华民族共同体意识教育的重要组成部分,是培养担当民族复兴大任时代新人的客观要求。

一、民族地区学校铸牢中华民族共同体

意识教育的政策要求

党和国家高度重视铸牢中华民族共同体意识工作。党的十八大以来,铸牢中华民族共同体意识成为民族工作主线,形成了政治、文化、教育等多领域政策举措,重视教育对铸牢中华民族共同体意识的独特作用。

中华民族共同体意识是国家统一和民族团结之基。铸牢中华民族共同体意识,就是要引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。[2]2014年,习近平总书记在中央民族工作会议上提出,“打牢中华民族共同体的思想基础”。2015年,国务院印发的《关于加快发展民族教育的决定》提出,“打牢各族师生中华民族共同体思想基础”“建立民族团结教育常态化机制”。2017年,党的十九大报告明确要求,“铸牢中华民族共同体意识,加强各民族团结进步教育”,并将其写入新修订的党章,指明了党的民族工作的前进方向。

铸牢中华民族共同体意识需下沉宣传教育重心。民族工作是凝聚人心、汇聚力量的工作,“要讲好中华民族故事,大力宣介中华民族共同体意识”[3]。2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见》,要求加强中华民族共同体教育,引导各族群众不断增强对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国共产党的认同、对中国特色社会主义的认同,并明确提出要把民族团结进步创建工作的重心下沉到学校、社区等基层单位,加强中华民族共同体教育,建立民族团结进步教育常态化机制,从而实现铸牢中华民族共同体意识的根本目标。

铸牢中华民族共同体意识教育应建立常态化机制。2021年,中央民族工作会议强调:“铸牢中华民族共同体意识,就是要引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念”“要构建铸牢中华民族共同体意识宣传教育常态化机制,纳入干部教育、党员教育、国民教育体系,搞好社会宣传教育”。党的二十大报告进一步强调:“以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路,坚持和完善民族区域自治制度,加强和改进党的民族工作,全面推进民族团结进步事业。”

学校作为开展民族团结进步教育的核心阵地,多年来一直发挥着重要作用。一方面,学校通过人才培养为民族地区高质量发展提供人才支持,推动区域间协调发展;另一方面,通过培养师生中华民族共同体意识增强民族文化自信,共同守护国家安全。在全面建设社会主义现代化强国的新征程中,构建学校铸牢中华民族共同体意识教育长效机制是发挥学校育人主阵地作用的迫切需要和重要途径。

二、民族地区学校铸牢中华民族共同体

意识教育面临的挑战与问题

当前,民族地区学校在铸牢中华民族共同体意识教育方面还存在一些问题和挑战。

(一)民族地区学校铸牢中华民族共同体意识教育面临诸多非传统安全挑战

民族地区地缘位置具有特殊性。“中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势”。[4]民族八省区中的内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区、云南省、广西壮族自治区等五省区位于边境线上,连同辽宁省、吉林省、黑龙江省和甘肃省四个少数民族人口聚集的边境省份,共有140个边境县,决定了民族地区教育不仅要服务于民族地区经济社会,还要服务于守边固疆。这些地区边境线长,呈现出少数民族人口聚集与多民族交错杂居结合的总体特征,整体经济发展水平相对滞后,仍面临非传统安全、中华文化传承、国家认同等突出问题,[5]给民族地区学校开展铸牢中华民族共同体意识教育带来多重挑战。

(二)民族地区教育发展短板制约铸牢中华民族共同体意识教育高质量开展

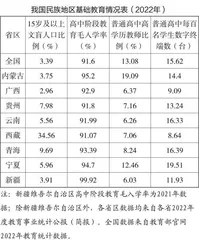

中华人民共和国成立70多年来,我国民族地区建立起相对完善系统的国民教育体系,民族地区教育实现了跨越式发展。然而,与东部发达地区和教育高质量发展要求相比,受地理区位、资源禀赋、经济发展等多重因素叠加影响,民族地区教育发展仍存在一些短板,如学校教学质量总体上还有待提高、“三科”统编教材使用效果有待提升、专项经费不足、实践活动基地建设薄弱、高水平教师总量偏低,等等。以普通高中为例,虽然民族八省区高中阶段教育均达到较高普及水平,但部分省区在教师队伍、办学条件等方面仍存在明显短板(见下表)。在铸牢中华民族共同体意识教育方面,学校开展铸牢中华民族共同体意识教育内在动力不足,相关专题教研活动和培训还比较薄弱,教师专业储备不够,尤其是中小学语文、数学、科学等学科教师缺乏学科融入的基本路径方法。部分教师学科能力和课堂教学活动设计能力不足,影响教育教学质量提升和铸牢中华民族共同体意识教育的充分、高质量开展。

(三)民族特色资源优势在铸牢中华民族共同体意识教育中运用不够充分

铸牢中华民族共同体意识教育需要教育系统内外各部门协同,更需要各教育要素之间的联动。民族地区拥有丰富的民族特色和红色文化资源,为铸牢中华民族共同体意识教育提供了可资利用的育人资源。例如,在地处边境的凭祥市,作为广西壮族自治区的县级行政单位,建城历史可以追溯到秦朝,不仅拥有民族地区特有的民族文化资源——“壮族三月三”民族节日,还有友谊关(古称“镇南关”)、金鸡山、烈士陵园、法卡山战役遗址等国防和爱国主义教育基地。如何充分有效地挖掘和转化利用这些特色教育资源,丰富拓展铸牢中华民族共同体意识教育实施载体,是省市县校具体落实过程中的重点和难点。当前,各地各校已开展了各类资源教育性转化的探索,但总体上挖掘利用的深度还不够,共建共创共享机制的作用发挥也不充分,造成有些课程重复开发,高质量教育资源相对不足。

三、构建民族地区学校铸牢中华民族共同体意识教育的长效机制

党的二十大报告提出,以铸牢中华民族共同体意识为主线,“全面推进民族团结进步事业”。这为新时期民族地区教育发展指明了新方向、丰富了新内容、提出了新要求。铸牢中华民族共同体意识是一个长期系统连续的过程。在推进社会主义现代化强国建设过程中,民族地区学校铸牢中华民族共同体意识教育面临更加复杂的发展环境、更高的发展要求,需要对标对表国家教育强国和高质量教育体系建设,解决制约学校铸牢中华民族共同体意识教育效果提升的深刻问题。全面加强民族地区学校铸牢中华民族共同体意识教育,需要优化区域推进学校开展铸牢中华民族共同体意识教育的顶层设计,以推进民族地区教育高质量发展为基础支撑,系统构建高站位、全要素、多主体的长效机制,统筹协调推进课程教材、课堂教学、师资队伍、实践基地等建设,强化教研支撑、数字赋能和经费支持,保障铸牢中华民族共同体意识教育在学校常态化实施。

(一)强化政策落实,完善学校铸牢中华民族共同体意识教育保障

铸牢中华民族共同体意识是实现中华民族伟大复兴的重要保障,也是实现中华民族伟大复兴的重要表现。党的全面领导是做好学校铸牢中华民族共同体意识教育的根本保证,民族地区学校铸牢中华民族共同体意识教育应突出党建引领,把握铸牢中华民族共同体意识教育的正确政治方向,推动铸牢中华民族共同体意识教育与党建工作有机融合。各地应牢固树立总体国家安全观,强化民族地区教育发展的统筹规划,将教育有机融入民族地区高质量发展建设范畴,并摆在优先发展的战略地位,着力提高民族地区中小学办学条件和教育教学水平,以民族地区教育高质量发展助推学校铸牢中华民族共同体意识教育的高质量实施。同时,为增强学校铸牢中华民族共同体意识教育的可持续性,各地还应加强经费投入保障,在安排中央财政转移支付资金和本级财政支出时,要对铸牢中华民族共同体意识教育给予相应倾斜,充分保障国家通用语言文字教育培训、教育基地建设、教材教辅配备、师资培训、教研交流、专项课题研究等方面工作的开展。

(二)强化学校行动,增强学校铸牢中华民族共同体意识教育动力

学校是育人主阵地,持续做好铸牢中华民族共同体意识教育责无旁贷。这就要求各地在推进铸牢中华民族共同体意识教育的过程中,充分重视和科学定位学校教育的作用,深入落实党的二十大精神,推进政策有效落实和各部门融通配合,坚持全域全员全过程融入,提高各地学校铸牢中华民族共同体意识教育的积极性和创新性,推动顶层设计转化为学校行动。健全跨省合作交流机制,加强教育与中共中央统一战线工作部、国家宗教事务局等多部门合作,推动邻近城市、县镇的协同发展,促进校际协作,构建优势互补的高质量合作网络,在协作互助中铸牢共同发展的理想信念。加强区域内学校之间的联系与交流,形成交往交流学习机制,调动区域内高等院校、文化机构等对学校铸牢中华民族共同体意识教育的参与和支持。

(三)强化教学融入,提升学校铸牢中华民族共同体意识教育实效

课堂是育人主渠道。民族地区学校铸牢中华民族共同体意识教育尤其要重视立足学生成长全周期,统筹规划各阶段学习目标、内容和重点等,通过将铸牢中华民族共同体意识教育融入学校文化、学校德育、学科教学,推动中华民族共同体意识牢牢扎根于每个儿童青少年的头脑和心灵。各地应推广好国家通用语言文字,加强民族地区学校语言文字规范化建设,为铸牢中华民族共同体意识教育奠定语言文字基础。在道德与法治、语文、历史三科国家统编教材全覆盖的基础上,各地应大力推进学校开齐开足开好各门课程,适当将铸牢中华民族共同体意识教育内容纳入中考范围。同时,民族地区应注意将铸牢中华民族共同体意识作为地方课程建设的重要功能[6],引导学校将相关内容有机纳入地方课程和校本课程。在具体教学实践中,学校应推动教师不断优化教学活动设计,充分体现民族交往交流交融,让不同民族学生深入了解中华优秀传统文化、民族文化,增进文化认同,引导他们从小就对各民族“像石榴籽那样紧紧抱在一起”有深刻的体悟。

(四)强化实践载体,拓展学校铸牢中华民族共同体意识体悟场域

从“想象”到“体验”,是现代共同体建构中必须实现的关键环节,[7]因而实践活动对认识发展具有独特作用。铸牢中华民族共同体意识教育既要强调特定情境的支持,又要重视学习主体自身的体验。区域和学校层面应提供立体化多样化特色化的学习情境,优化中华民族共同体意识生成的体悟场域,让共同体意识在活动中“无痕”地扎根于学生思想深处。各地应深入落实教育部等四部委《深化新时代学校民族团结进步教育指导纲要》,加强典型案例示范引领,发现和推广学校铸牢中华民族共同体意识教育的典型案例,包括优秀学校方案、专题课程、课堂教学案例、特色活动案例、精品课例等;推动国家智慧教育平台或区域教育资源平台上增建精品课程案例库,实现区域间、学校间课程资源共建共享共用,提供示范借鉴。此外,还应鼓励引导学校利用班会、团队活动、升旗仪式、墙报、板报等学生喜闻乐见的形式,开展铸牢中华民族共同体意识教育。依托研学实践教育基地、劳动实践基地、爱国主义教育基地、乡村学校少年宫等校外教育场所,开展铸牢中华民族共同体意识教育研学实践活动,丰富拓展学校中华民族共同体意识体悟场域,推动铸牢中华民族共同体意识教育落地有声。