21世纪以来生态文明教育研究的科学知识图谱分析

作者: 黄敏

摘 要 为系统性总结我国生态文明教育的研究热点,分析未来研究趋势,运用CiteSpace软件对21世纪以来CNKI数据库中483篇生态文明教育研究的代表性文献进行系统性梳理和量化分析,结果表明:从主题词来看,生态文明、高校、大学生、生态教育、思政教育、价值取向、对策等研究主题成为生态文明教育领域的研究热点;从发展趋势来看,生态文明教育研究呈现出波动式上升,特别是在2008年之后进入快速增长期,2014—2015年是生态文明教育研究的爆发高峰期,2023年又迎来了新的小高峰,学界的研究热度与生态文明建设大事件、国家政策导向有密切关系。未来的研究可以围绕数字生态文明教育、生态文明教育主体的多维拓展等,进一步深化生态文明教育的理论基础、路径与对策、价值导向和数字赋能等议题的研究。

关键词 生态文明教育;生态文明建设;研究热点;研究进展

作者简介 黄敏,西安交通大学马克思主义学院助理教授、马克思主义理论博士后

一、引言

党的十八大以来,习近平总书记多次强调加强生态文明建设的重要性,他指出:“建设生态文明,关系人民福祉,关乎民族未来。”[1]生态文明及其建设是在对西方工业文明、现代化发展、后现代主义批判性反思的基础上,将马克思主义理论应用于中国现实国情所提出的应对经济发展和生态环境保护双重困境的发展密钥。“生态文明教育是生态文明建设的基础”[2],是培养生态新人、形成生态文明良好风尚的重要举措。2006年发布的《中共中央国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》强调,加强环境教育,提高全民环境意识,这标志着生态文明教育正式被纳入教育体系。随后,各级教育部门在课程设置、教材编写、活动组织等方面落实生态文明教育,使其逐渐成为教育改革和人才培养的重要组成部分。

生态文明教育是涉及个人生态意识和环保行动自觉、社会整体生产生活方式根本性绿色转型的生态理性塑造,包括生态文明教育的主体、内容、路径和场域等多重维度,特别是要回答高校、高职院校、中小学、企事业单位和政府部门等不同主体如何具体推进生态文明教育这一核心问题。其中,高校是生态文明教育的主阵地,主要通过包括思政课、专业课在内的课程和课外社会实践相结合的方式落实生态文明教育。

近年来,诸多学者对生态文明教育高度关注并形成了较为丰富的研究成果,但这些研究存在两个方面的不足。一是在研究方法上,已有研究着重采用质性研究方法,从思辨层面剖析生态文明教育的困境与出路,缺乏依靠大数据分析工具和量化研究方法对生态文明教育研究发展历程和发展趋势的系统性呈现。二是在研究内容上,已有研究主要涉及为何进行生态文明教育、什么是生态文明教育以及如何进行生态文明教育等中观和微观层面的具体议题,缺乏对党的十八大之后涌现的大量研究文献的动态演变、热点突现和发展趋势的跟进式和综合性研究。为此,本文主要采用文献计量分析研究方法,对21世纪以来(2001—2024年)CNKI数据库中生态文明教育的相关代表性文献进行计量分析和可视化呈现,系统探讨生态文明教育的研究现状、研究热点和未来趋势,完整呈现生态文明教育的研究图景,以期为后续研究和实践探索提供依据和镜鉴。

二、研究方法

生态文明教育研究领域经过二十多年的持续发展,积累了大量学术文献。本文采用CiteSpace文献计量分析工具,对CNKI中文数据库中的代表性文献进行采集、运算分析和可视化呈现,全面直观地展示这一研究领域的基本数据信息,为进一步的分析提供数据支撑。

CiteSpace软件用于分析科学文献与理论的发展趋势与演进并将其可视化的量化研究工具,是世界范围内最具有影响力的信息分析软件之一。本研究选用CiteSpace 6.2.R6版本,分析生态文明教育领域研究成果的分布情况、研究热点和发展趋势,通过直观清晰的知识图谱及其关系,呈现生态文明教育研究的演进历程、阶段性特征、强弱关系等。图谱表征的研究热点和前沿问题能够有效帮助其他学者掌握生态文明教育研究的脉络,特别是发文机构、重磅作者和核心议题等。

本文以CNKI中文数据库作为生态文明教育研究可视化分析的数据来源,文献类型选择“期刊”,时间选择“2001—2024年”,主题词选择“生态文明教育”,再基于文献速读进行人工筛选,共得到483篇有代表性的中文期刊文献。

三、研究现状与数据分析

本文基于483篇代表性文献,着重分析了文献数量的年度分布与变化、主要作者合作网络关系、重点研究机构及其合作紧密度、主题词聚类分布情况和历史发展趋势,从而展现出21世纪以来我国生态文明教育研究的发展历程。

(一)文献数量

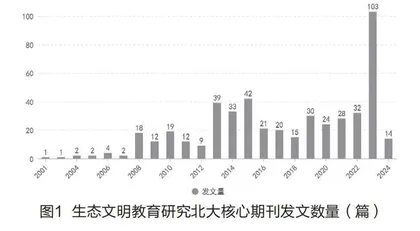

21世纪以来,生态文明研究领域的核心期刊发文量呈现出曲线上升趋势。(见图1)2007年以前,学界已经开始了关于生态文明教育的研究,但相关的核心期刊论文较少,从党的十七大之后开始大幅度持续增长并表现出“U”型增长趋势。2008年,核心期刊论文数量首次超过了10篇。党的十八大之后,生态文明教育的相关研究日益深入,这与生态文明建设实践的全面展开有密切关系。2023年,生态文明教育的核心研究论文数量突然激增到103篇。2023年是我国生态文明建设道路上具有里程碑意义的一年,全国生态环境保护大会召开,我国迎来首个全国生态日,正式施行《中华人民共和国黄河保护法》,生态文明教育纳入国民教育体系的效果逐渐凸显。

(二)作者合作图谱分析

作者共现分析能够识别出生态文明教育研究领域的核心作者以及作者间合作的强度。节点的大小、连线的粗细形式、颜色的深浅形式分别反映了发文数量、作者间的合作疏密情况、发文时间。经检索分析,本研究领域作者256个,连线93条,网络密度为0.0028,并呈现出排名前20位的学者姓名及共现关系。其中,杜昌建、岳伟、张静、黄娟、刘甜甜等学者在生态文明教育这一研究议题上发文数量最多,最具有影响力。(见图2)

(三)合作机构图谱分析

学者通过发表论文、参加学术活动等形式进行某一学科领域议题的研究,因此机构的研究动态和水平在某种程度上也通过学术论文的形式得以展现。图3展现了在生态文明教育领域发文量排名前30位的核心研究机构分布情况。CiteSpace以节点大小以及中心性关系能够反应出相关领域研究热点,节点大小与发文数量成正比关系。利用CiteSpace中的institution模块对文献的发文机构进行分析,阈值设置为30,图中共显示了247个节点、71条线条,疏密度为0.0023。从483篇文献分析中得到的可视化结果展现出了生态文明教育领域的主要研究机构分布情况,同时根据节点之间的连线可以清晰直观地看出研究机构的合作程度。华中师范大学教育学院、华中师范大学中国生态文明教育研究中心、东北林业大学、北京教育科学研究院、南京师范大学道德教育研究所、南京师范大学教师教育学院、东北师范大学、哈尔滨师范大学、云南师范大学对生态文明教育议题极为关注。师范类大学在研究机构中出现频次最高,这也反映出生态文明教育作为教育教学的重要组成部分及其特殊性质。而值得进一步关注的是,东北林业大学作为一所非师范类院校在这一议题上脱颖而出。这是因为生态文明教育不仅涉及谁来教育、对谁教育、如何教育的问题,同时也涉及教什么内容的问题。东北林业大学作为在林业方面颇有建树的高校,从自身专业特色的角度回答了这一问题——应当充分发挥“林业高校对生态文明建设的推动作用”[3]。换言之,师范类院校在生态文明议题上侧重于教育维度,而林业大学则侧重于生态文明与林业的关系这一维度。

(四)主题词聚类分析

主题词聚类是指将研究领域复杂网络中的领域特征明显的词语作为聚类对象,在复杂数据当中挖掘出算法进行词类的聚合与分类。CiteSpace依据聚类模块值评价图谱绘制效果,并在贡献网络基础上进行聚类分析,可以更直观地反映出生态文明教育领域的研究热点。本文选择了K=25来作为主题词聚类分析的选择标准,在贡献网络中出现了282个主题词、310条线条,疏密度为0.0078,并最终选取了排名前30的主题词呈现。(见图4)从标签字体相对大小、颜色深度比较来看,生态文明、高校、大学生、教育、生态教育、思政教育、环境教育、价值取向、对策、生态意识、生态人格、教育整合、公民教育、学校教育、教育质量等研究主题最受关注,这也反映出学界在理解生态文明教育这一议题时的破题思路。

(五)发展趋势分析

时区视图(Timezone)侧重于从时间维度表达研究主题的知识演进,可以清晰地呈现出文献的更新及其相互影响关系在时间尺度上的变化。分析可知,生态文明教育的研究在2001—2024年整体呈现出波动上升的发展趋势,以节点大小、数量、颜色深浅为依据并可以划分为三个阶段。(见图5)

第一个阶段是生态文明教育研究的缓慢发展期(2001—2007年),学界已经开始从生态文明、高等教育等维度进行生态文明教育的研究,奠定了生态文明教育研究的基本方向,但发表的核心期刊论文数量还比较少,因此关键词时区图谱中呈现的特征为节点数量较少,但标签为“生态文明”的节点很大。

第二个阶段是生态文明教育研究的快速增长期(2008—2019年),学界涌现出了大量生态文明教育的相关研究论文,在研究主题上也呈现出发散性特征,研究热度不断波动。2008年是生态文明教育研究的第一个小高峰,生态价值、高等教育、对策成为学界的研究热点,但2009—2012年研究热度有所下降。2013—2015年迎来了第二个持续时间更长的高峰期,原则、实践路径、生态人格、价值取向、美丽中国等高频关键词出现。这是因为2014年在生态文明建设过程中具有节点性意义。这一年,党的十八届四中全会提出加快建立生态文明法律制度,国家主席习近平签署了第9号主席令,公布了十二届全国人大常委会第八次会议表决通过的环境保护法修订草案,将保护环境确立为基本国策,将生态红线首次写入法律。这一次研究热潮和趋势延续到了2015年。2016—2019年,生态文明教育研究进入平缓发展期,国家政策带来的研究热度有所下降。如何实现生态文明教育,以及生态文明教育的目标是什么,成为这一阶段研究的核心性问题,因此实现路径、实质、高校教育、学校教育、生态人格、地理教学、生态价值、生态公民等研究主题成为这一阶段的关键词。

第三个阶段是生态文明教育研究的深度发展期(2020—2024年),由发散性特征转向对思政育人和协同育人的聚焦性研究,通过思政教育的方式推动生态文明教育成为学界的共识。2020年,思政教育这一关键词出现频率高达16次。这与国家领导人和有关部门对思政工作的高度重视有密切关系。2020年8月31日出版的《求是》杂志发表了习近平总书记于2019年3月18日在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话《思政课是落实立德树人根本任务的关键课程》[4],高度强调了思政课立德树人的重要地位。同年,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》[5],全国高校纷纷开启了如何加强课程思政育人工作的研究,因而思政育人在这一年也成为生态文明教育研究的关键切入点。2023年,生态文明教育研究达到前所未有的新峰值,协同育人、劳动教育和创新研究成为新的关注热点,标志着生态文明教育已经从课堂育人和理论育人的初步阶段走向了纵深发展,并转向对理论与实践相结合、创新教育模式等维度的新思考。从发展趋势来看,2024年学界对生态文明教育仍然会有较高的关注度。

四、结论与展望

生态文明教育研究领域已经涌现出了诸多具有代表性的学者、团队、研究机构和学术成果,整体呈现出波动式上升的发展局面。在现有研究基础上,未来可进一步探索数字生态文明教育的理念与方法,拓展生态文明教育的主体维度,开拓生态文明教育的新场域,并积极参与国际绿色交流对话,为推动全球生态文明建设贡献智慧。

(一)主要研究结论