以学科德育落实习近平生态文明思想:机遇与路径

作者: 刘霞

摘 要 学科德育是落实立德树人根本任务的重要路径。生态文明教育属于大德育范畴,可以按照学科德育方式来实施。习近平生态文明思想细化落实到2022年版义务教育各学科课程标准中,为通过学科德育实施生态文明教育提供了重要保障。中小学要将习近平生态文明思想与学科核心素养深度融合,根据学科特性和具体教学内容,开展生态文明教育。在实施过程中,要围绕学科特点确定生态文明教育内容,探索区别于学科知识教学的生态文明教育方法,设计符合道德养成的生态文明教育评价体系,培养出能与自然和谐共生的具有生态文明素养的时代新人。

关键词 习近平生态文明思想;生态文明教育;学科德育

作者简介 刘霞,江苏省教育科学研究院副教授

《中小学德育工作指南》明确将生态文明教育作为德育的五大内容之一。生态文明教育的有效落实必须遵循德育规律和学生成长规律,在整体性的大德育体系中深度推进。2019年,教育部办公厅、生态环境部办公厅等四部门发布《关于在中小学落实习近平生态文明思想、增强生态环境意识的通知》,要求“各级教育行政部门和中小学校要高度重视落实习近平生态文明思想进校园工作”。对此,中小学校一方面需要上好德育课,围绕道德与法治或思想政治课开展相关德育活动;另一方面则要开展学科德育,为提升新时代青少年学生的生态文明素养加道“保险”。

一、生态文明教育作为德育内容须通过学科德育深度落实

生态文明教育既要以生态学为学科基础,强调人与自然交往中不能违背自然规律,同时,作为超越传统农业文明、工业文明的文明新形态,生态文明受生态价值观和生态道德的规约,生态文明教育必须强调人与自然交往时要遵循道德规则和行为规范。所以,生态文明教育既需要学习生态知识,又需要形成尊重自然、关心自然、呵护自然的道德品格,必须强调知识学习与道德学习的高度统一。

一直以来,教育的应有之义就是关注知识学习与道德品格的同时提升,强调教书与育人的统一。陶行知明确表示,知识教学不能与训育(德育)“分家”:“把教学看作知识范围以内的事,训育看作品行范围以内的事,以为学习知识与修养品行是受不同的原理支配的……殊不知学习知识与修养品行是受同一学习心理定律之支配的。我们如果强为分家,必致自相矛盾,必致教知识的不管品行,管品行的不学无术。”[1]赫尔巴特强调,教育实践属于道德实践,不存在“无教学的教育”,也不存在“无教育的教学”。[2]学生通过学科学习,不仅要成才,更要成人。

我国学校德育工作一直强调德育与学科课程、学科教学的有机结合与深度融合。1994年颁布的《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》提出“要按照不同学科特点,促进各类学科与课程同德育的有机结合”。这是我国首次在学校德育工作的政策文件中明确要求学科与德育结合,共同提升学校德育工作的有效性。2000年颁布的《中共中央办公厅 国务院办公厅关于适应新形势进一步加强和改进中小学德育工作的意见》明确指出:“中小学德育要寓于各学科教学之中,贯穿于教育教学的各个环节。”这次的意见更为具体,明确了中小学语文、历史、地理、数学、物理、化学、生物、自然等学科要根据各自的特点,结合教学内容对学生进行爱国主义、社会主义、中国近现代史、基本国情、民族团结和辩证唯物主义世界观教育,以及科学精神、科学方法、科学态度的教育。

2017年颁布的《中小学德育工作指南》要求“将中小学德育内容细化落实到各学科课程的教学目标之中,融入渗透到教育教学全过程”。2019年8月,中共中央宣传部、教育部印发了《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》,要求“整体推进高校课程思政和中小学学科德育”,“各类课程与思政课同向同行,形成协同效应”。这一文件是在高校的课程思政和思政课程协同并进下,对中小学学科德育提出的新要求。将“思政课程”“课程思政”“德育学科”“学科德育”整体推进,是为了更好地推动学校思政课改革创新,促进大中小学思政一体化。

2022年7月发布的《教育部关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见》再次强调中小学思政课建设的意义,并且阐明了中小学德育学科(道德与法治以及思想政治)与学科德育之间的关系。为了将中小学学科德育真正落实落细,帮助每位学科教师提升育德能力,该文件明确规定“省级教育行政部门要研究制定中小学学科德育指南”。可以说,通过不断探索,将学科知识与学生的品格成长有机结合,在学科教学中进行道德教育,已经成为我国学校德育工作的根本要求。

因而,生态文明教育要有效开展,一个重要途径就是在不同的学科中融合,这样既能基于学科特征获得生态认知,又能在学科基础上寻找生态道德素养的结合点,全面提升学生的生态文明意识和生态实践能力。

二、习近平生态文明思想全面融入新课程标准

2022年新修订发布的义务教育学科课程标准积极落实习近平生态文明思想进课程的要求,在学科课程中全面体现了人与自然和谐共生的生态文明理念,并根据学科特征和学段特征进行了精心的安排。这为中小学通过学科德育落实习近平生态文明思想提供了理念、内容,也指明了落实的方法、路径。

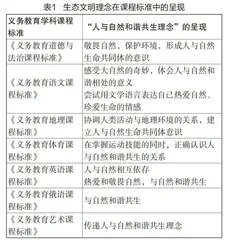

(一)“人与自然和谐共生”的生态价值观

人与自然的关系是人类社会最基本的关系。史前文明时期,人类“靠天吃饭”,形成了对自然的依附关系;农业文明时期,人类借助有限的工具开发自然,形成了以顺应自然为主的朴素自然观;工业文明时期,人类借助科技开发自然,逐渐凌驾于自然之上,造成与自然紧张对立的关系。生态文明是人类文明的新形态,是超越传统农业文明和工业文明的一种全新的文明。生态文明强调人与自然是生命共同体,明确人类的发展不能以牺牲自然生态为代价。习近平生态文明思想的核心就是人与自然和谐共生。人与自然和谐共生的理论来源,既有我国传统生态文化中的“天人合一”思想,也吸收了“自然是人的无机的身体”[3]等马克思主义自然观,更是对我国生态文明实践探索的结果。“尊重自然、顺应自然、保护自然”“人与自然和谐共生”等生态文明理念体现在义务教育多学科的课程标准中,见表1。

(二)“绿水青山就是金山银山”的绿色发展观

“人靠自然界生活。”[4]人类的发展离不开自然生态提供资源和能源。然而,自然资源是有限的,并非取之不尽、用之不竭,人类在获取资源时,必须遵循自然的规律,不能竭泽而渔。工业化以来,人类借助科学技术贪婪地向大自然过度索取,已经超过了大自然的自我再生产和恢复能力。习近平总书记提出“绿水青山就是金山银山”的“两山论”,以绿色发展观来处理经济发展与环境保护的关系。绿色发展观强调人类在发展的同时要保护好自然生态。遇到经济社会发展与保护生态环境冲突,习近平总书记反对以破坏和牺牲环境来换取经济效益,强调“宁要绿水青山,不要金山银山”[5],强调生态优先,绿色发展。义务教育课程标准重视对绿色可持续发展理念的落实,见表2。

(三)“构建人类命运共同体”的生态治理观

生态环境问题是全球面临的共同问题,需要全球携手共同治理。“构建人类命运共同体”是习近平生态文明思想所传递的生态治理观,是实现可持续发展的全球方案。推动构建人类命运共同体,形成生态环境全球治理联盟,首先要共同应对气候变化。因为同享一个大气层,任何区域、任何人群都难逃气候变化的影响,应对气候变化人人都应该是参与者和实践者。2020年,习近平总书记在第75届联合国大会一般性辩论上向世界承诺2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的“双碳”目标。“双碳”目标的提出,标志着我国进入以降碳为主要目标的生态文明建设关键期。当下的中小学生是2030年实现碳达峰目标的参与者,更是2060年实现碳中和目标的主力军。他们的减碳意识和低碳行为,不仅对当下的生态环境保护产生影响,更对碳中和目标的达成产生绝对性影响。2022年版义务教育课程标准多个学科提及了人类命运共同体的理念,并围绕双碳目标,进行低碳减碳教育,引导、启发学生在力所能及的范围内践行低碳生活,积极参与全民低碳绿色行动,见表3。

三、以学科德育落实习近平生态文明思想的路径设计

(一)基于学科特质,确定生态文明教育内容

从工业化起步到全面实现现代化,我国的生态环境问题不断变化,呈现出系统关联性、复杂多样性和综合发展性等特征,这也决定了我国生态文明教育的阶段性目标和重点内容的不同。如20世纪70年代的资源节约教育、环境保护教育,20世纪80、90年代的环境教育、可持续发展教育,21世纪的生态意识教育、生态道德教育等。围绕着人与自然和谐共生,生态文明教育成为一个包容性极强的概念,涉及环境保护教育、资源节约教育、环境意识教育、减碳降碳教育、生物多样性保护教育、生态文化与价值观教育、生态道德培育等多方面。2018年,习近平总书记在全国生态环境保护大会上明确提出:“要增强全民节约意识、环保意识、生态意识,培育生态道德和行为准则,开展全民绿色行动。”这不仅清晰指出了我国生态文明教育的发展历程,也明确了当下生态文明教育的总体目标和主要内容。

落实习近平生态文明思想,学科教师要遵循学科德育实践的要求,清晰判别本学科中的生态文明教育内容。可以通过以下几种方式达成:一是基于学科课程标准和教材内容。比如,对于人类必须热爱自然、欣赏自然、尊重自然、保护自然等内容,语文学科可引导学生欣赏描绘大自然的文学作品,历史学科可阐述人与自然关系的标志性历史事件,美术学科可让学生描绘美好自然的绮丽风光……这些学科德育实践都是为了在青少年学生心中播下热爱自然的种子。二是基于与学科相关的真实问题情境。真实问题情境有助于打通学科与德育的通道。著名特级教师华应龙执教直径与体积关系的时候,就是通过数学问题“把牙膏口径扩大1毫米为何牙膏公司的营业额能增加32%”,教育学生注意身边不易觉察的资源浪费现象。[6]三是基于学科知识应用。学科教师要能引导学生将学科知识应用到日常生活中,激发其学习兴趣,调动其已有经验,帮助其践行生态生活方式。比如数学学习了测量,可以设计绿色出行的学科作业,通过测量自己家步行到地铁站的路程,引导学生选择绿色低碳的生活方式和出行方式。

(二)探索区别于学科知识教学的生态文明教育方法

在课堂教学中,不少教师具有学科德育意识,能关注学科知识的德育元素,但缺乏相应的育德能力,只能在学科知识的学习完成后,通过讲述启示,进行道德说教。这种方法易导致学科与德育的分离,造成学科德育实践“贴标签”“两张皮”现象,影响学科德育实施效果。要避免这种现象,就要将学科教学与道德教学在方式上区分开来。长期以来,我们比较重视学科教学法的研究,但对道德教学法探索不深。学科课堂是基于知识本位的,强调知识的系统性、准确性,通过讲授法、练习法等高效传授学科知识;德育要遵循青少年道德品格养成的规律,强调情境性、体验性,重视亲自参与,让儿童在活动中自觉习得道德经验,获得道德成长。将学科知识与日常道德实践结合是德育有效的方法,生态文明教育也是如此。结合的最好办法就是引导学生参与生态文明实践,做到知行合一。

“行动起来”是习近平总书记对生态文明建设和生态文明教育的重要指示。他强调生态文明建设作为国家重大战略,必须转为全体人民的自觉行动:“每个人都是生态环境的保护者、建设者、受益者,没有哪个人是旁观者、局外人、批评家,谁也不能只说不做、置身事外。”[7]教师要将学科中的生态文明教育与引导学生参与道德实践相结合。一方面要在学科知识的学习中,设计能让学生亲自参与的生态文明实践活动,将学科知识真正用起来。比如,要求学生记录自己的浪费行为,规划自己的低碳生活方式,写好生态日记。另一方面要将生态文明教育作为跨学科主题学习来实施。生态文明教育跨学科主题学习可以促进青少年学生调动并运用多学科所学习到的生态文明知识,用以指导自身的生态实践。比如,有学校在进行生态文明教育实践中,围绕绿色低碳生活方式,依据学科课程标准,进行学科组、年级组集体备课,设立了“碳中和银行”,进行跨学科生态文明教育。“碳中和银行”为应用场景,“碳币”为媒介,教师引导学生“开户”完成“碳中和”交易,运用多学科知识对学生进行低碳教育,为实现碳达峰碳中和目标打下坚实的人才基础。