立德树人的实践探索: 拟剧论视角下的少先队仪式困境突围

作者: 董树梅 孙雅勤

摘 要 少先队仪式是推动学校德育高质量发展、落实立德树人根本任务、完善立德树人机制的重要途径之一。以拟剧论审视少先队仪式的实践,剖析少先队仪式的实践困境,并提出实践改进策略,让少先队仪式在落实立德树人根本任务的过程中发挥更大的作用。拟剧论视角下,少先队仪式是“舞台秀”“木偶戏”和“独白剧”,“舞台秀”让少先队仪式表演“变味儿”,“木偶戏”分离了少先队员的身体和精神,“独白剧”造成辅导员“抢戏”的局面,利用自我呈现、高峰体验和剧班共谋等策略,可以切实提升少先队仪式的育人效果,促进立德树人根本任务的落实。

关键词 少先队仪式;拟剧论;立德树人

作者简介 董树梅,天津师范大学教育学部副教授;孙雅勤,西北师范大学教育科学学院博士研究生

习近平总书记指出,建设教育强国是一项复杂的系统工程,需要我们紧紧围绕立德树人这一根本任务,着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。[1]立德树人是新时代教育的根本任务,而少先队仪式作为少先队教育的重要组成部分,在其中扮演着至关重要的角色。少先队仪式是队旗、队礼、队歌、红领巾、呼号、宣誓、鼓乐、队服、队标志等综合运用的少先队特有礼仪,以及用这些礼仪综合组织的各种活动[2],如入队仪式、升旗仪式、队会仪式、离队建团仪式等。作为一种特有的集体礼仪[3]和活动,少先队仪式能够帮助少先队员在接受知识教育的同时,形成美好的道德情操、人格修养和社会责任感,为学校落实立德树人根本任务、完善立德树人机制奠定坚实基础。

加拿大社会学家欧文·戈夫曼受舞台演出艺术的启发,在《日常生活中的自我呈现》中详细论述了拟剧论,探讨个体为构建自我形象利用符号进行表演的过程以及为控制和完善他人心目中的理想形象而采取补救表演的方式和措施等,认为个体在群体性活动中存在表演现象。[4]少先队仪式以庄重的表演形式表达个体思想、情感和价值取向,以达到落实立德树人根本任务的教育目的,与拟剧论具有高契合度。本研究以拟剧论为理论视角,审视少先队仪式的实践,剖析少先队仪式开展的困境,提出少先队仪式实践的优化策略,以更好落实立德树人根本任务、完善立德树人机制。

一、拟剧论视角下少先队仪式的

实践分析

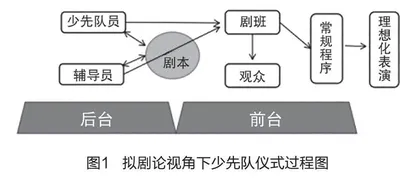

少先队仪式是由辅导员组织、以少先队员为主体、从筹备到演出的群体性活动。拟剧论视角下,少先队仪式是从后台筹备到前台演出的活动,辅导员即导演,少先队员即演员,在场人既是参与者又是观众,少先队员与辅导员组成一个剧班,按照剧本将少先队仪式以常规程序的方式呈现给观众,以达到理想化表演的效果,具体过程如图1所示。在少先队仪式中,观众、导演、演员是活动的主要组成人员,基于三方视角,少先队仪式呈现出不同的样态。

(一)观众视角:少先队仪式是一场“舞台秀”

少先队仪式是一种典型的文化表演[5],是通过仪式程序表达自身情感的教育活动,具有教育性和表演性。戈夫曼将“表演”定义为,特定的参与者在特定的场合,以任何方式影响其他任何参与者的所有活动。[6]以表演为参照点,将那些目睹表演的人称为观众。在少先队仪式中,少先队员既是演员,又是观众。在观众眼中,少先队仪式是一场十分热闹的“舞台秀”,是专属于直接参与者的“秀场”,观众的参与感比较淡薄。如某小学举行的开学典礼,流程大致分为升国旗、校长及学生代表发言、宣读优秀少先队员名单并颁章,仪式全程使用无人机摄录。主席台上,主持人、学校领导、学生代表有序上场,氛围庄重神圣。台下全体学生以班为单位站立,有的少先队员神情坚定、态度认真、全情投入,有的少先队员面无表情、眼神涣散,也有个别少先队员出现抓耳挠腮、身体晃动、交头接耳等不规范行为。仪式结束后,学生们整齐有序回班,其中一位少先队员与同伴抱怨:“终于结束了,‘雨我无瓜’(网络用语),看别人领奖,站得我脚都累了。”同伴回答:“我也是,都是给成绩好的人,真没意思。”这段对话充分表达了只作为观众的少先队员的心声。在这种状况下,少先队仪式的教育意蕴被削弱,仪式的表演理念也被异化为炫耀等错误思想,这是少先队仪式需要反思和改进的。

(二)演员视角:少先队仪式是一场“木偶戏”

理想化表演离不开剧班成员的配合与呈现,演员在表演时虽然有剧本框架控制表演进度,但有时候不可避免会有意外情况发生,应付这些意外情况或弥补表演不协调的措施都称之为补救表演。[7]无论是理想化表演还是补救式表演都需要演员在表演过程中全身心投入。少先队仪式具有标志性的礼仪、基本的规范和既定的程序,不同类别的少先队仪式都有其专属“剧本”。在“剧本”框定下,演员看待少先队仪式更像是一场“木偶戏”,而少先队员就是其中的“木偶”。在这里“木偶”并不含有贬义色彩,它更多是对少先队员身体状态的一种形象呈现。如在演员视角下,升旗仪式是最频繁的一场“木偶戏”。他们穿着统一服装,排列整齐,一系列动作都由音乐和老师控制。少先队员们跟随音乐进场、出场,升旗手跟随音乐进场升旗,国歌快结束时,老师会示意升旗手加快节奏,有的少先队员出现小动作也会被老师迅速纠正。仪式结束后少先队员按照队列有序回到教室。这些既定程序在其他少先队仪式中也都能看到,如入队仪式中,老队员的动作、新老队员的匹配、新队员的姿势等都会提前演练并固定化,正式仪式中只要按照事先的安排走完流程就是一次成功的入队仪式。在少先队仪式中,少先队员的身体被无形的丝线控制,老师控制少先队员的动作和姿态,这确保了少先队员的身体在场和参与,是达成仪式效果的物质保障。但从另一个角度看,在确保少先队员们“肉体”在场的同时,也让可爱的“木偶”们鲜活起来,引导他们全身心都投入庄严肃穆的仪式中,这更是少先队仪式需要努力达成的。

(三)导演视角:少先队仪式是一场“独白剧”

当考察剧班表演时,人们经常会发现某些人被赋予了指导和控制戏剧行为进程的权力,这些人被称之为导演。导演有两个职责,一是给演员分配不同的角色,二是指导演员表演与整体表演相协调。[8]演员演戏与导演导戏在表演中是完全不同的分工,剧班中演员和导演各司其职才能保证表演顺利进行。作为观众,看到的是少先队仪式的前台演出;作为演员,会在后台进行筹备练习,在前台呈现演出;作为导演,负责后台筹备、前台场景布置、表演调适、剧本创作改写等诸多工作。以S小学举行的“心存感恩 与爱同行”主题队会仪式为例,具体了解一下“导演”在少先队仪式中的具体工作情况。为庆祝教师节的到来,学校决定组织一场主题队会,大队辅导员开始牵头构思剧本。原始剧本设想初步形成后,中队辅导员开始寻找素材,通过筛选、对比、剪切制定出贴合实际、表演时长合适、难度适中的二次剧本。剧本进入落实阶段后,辅导员还要负责装饰场地、挑选演员、剧本演习等。在正式进行主题队会仪式时,大队辅导员负责调控全场,有时甚至还要临时上台“救场”,一场活动下来辅导员从头跟进到尾,“戏份”十足。这场主题队会的目的是让少先队员感谢老师们平日的辛苦付出,让少先队员感受爱、体验爱、拥抱爱,并学习回馈爱。辅导员在其中发挥了十分重要的作用,但少先队员则更多充当了导演的表达工具和表演道具,作为主角的作用并没有得到很好的体现。

二、拟剧论视角下少先队仪式的实践困境

从观众、演员和导演三方视角看,少先队仪式存在少先队仪式表演“变味儿”、少先队员“身心分离”和辅导员“抢戏”的实践困境,影响了少先队仪式立德树人根本任务的成效。

(一)“舞台秀”让少先队仪式表演“变味儿”

人有表演的本质,表演是人的存在方式。[9]表演意为将思想感情、技艺等当众展现出来,就其词源与本质来说是个中性词。少先队仪式需要表演性,渲染少先队仪式氛围,激发少先队员的情感表达,是少先队员表达自身情感的群体性活动。但随着镜头以及观众的加入,少先队仪式有时沦为学校的宣传工具,成为一场迎合观众需求的舞台秀。少先队仪式表演的“变味儿”让少先队仪式更具功利性,少先队员“入戏难”“出戏快”等现象屡见不鲜。当少先队仪式过多注重宣传效果,大部分少先队员变成了仪式表演的背景板,就会自然而然地丢弃少先队员的角色身份,“披着演员的外衣却成为观众”。镜头内,少先队员是演员;镜头外,少先队员是观众。镜头内外快速切换的身份,严重削弱了仪式带给少先队员们的参与感,阻碍了少先队仪式立德树人作用的发挥。

(二)“木偶戏”分离少先队员的身体和精神

哲学家维特根斯坦认为,人的身体是灵魂的最好图画。少先队仪式离不开身体的支撑,精神表达是少先队仪式的归宿。少先队仪式是借助身体表达自身情感,但身体规范要求却进一步压制了情感的表达。例如,在升旗仪式中,校长和老师一味强调身体行为要符合规范要求,却对少先队员产生的不解、厌烦甚至麻木等负向情绪不闻不问,导致少先队员的身体和精神出现了严重分离,进而出现心理抗拒、精神缺失、情感麻木等问题。在少先队仪式开展过程中,经常会有少先队员发出“站得腿累”“脚麻”、敬队礼举得“手酸”等抱怨,但却要在老师的压制下完成少先队仪式的全程参与。由于少先队员对参与少先队仪式的意义缺乏清晰认知,所以会在老师看不到的地方窃窃私语、交头接耳,以对抗老师对他们身体的规范。一味用“木偶戏”的形式让少先队员被动参与仪式,同时仪式的重复性难以调动他们的兴趣,进而让少先队仪式这一神圣且充满教育意义的活动作用受到了极大的削弱,影响了学校德育工作的成效,也阻碍了立德树人根本任务的落实。

(三)“独白剧”造成辅导员“抢戏”的局面

辅导员“抢戏”是指辅导员替代少先队员的角色,承担本该由少先队员完成的任务,让少先队员在少先队仪式中的主体地位无法得到凸显。辅导员“抢戏”主要有以下几种情况:一是因为少先队员的年龄特点,辅导员出于帮助的心理替代少先队员干活,长此以往辅导员和少先队员都形成惯性,即使少先队员已经具备做任务的能力,也难以打破辅导员习惯“抢戏”的局面;二是在学校,学生是少先队员的第一重身份,学习依旧是他们的主要任务,学校会千方百计规避影响学生成绩的因素,进而削弱了少先队仪式在学生学习生活中的比例,导致辅导员被迫“抢戏”;三是有些少先队仪式的筹备时间短暂,辅导员担心少先队员无法更好地承担责任、完成任务,同时少先队员也没有勇气承担全部“戏份”,在两者协调之下,形成了辅导员主导、少先队员参与的局面。这一局面的产生,束缚了少先队员在少年队仪式中主体地位的发挥,削弱了少先队仪式的德育作用。

三、拟剧论视角下少先队仪式的实践策略

以立德树人为导向,以拟剧论为理论基石,利用自我呈现、高峰体验和剧班共谋等策略提升少先队仪式的育人实效,以更好落实立德树人根本任务、完善立德树人机制,助推新时代学校德育工作高质量发展。

(一)“舞台秀”的融入:自我呈现

少先队仪式表演“变味儿”,是因为颠倒了演员和观众的位置。在少先队仪式表演中重视演员表达进而整体提升仪式效果,才能更好地调动演员的参与感,进而吸引观众。因此,可以通过控制情境定义、引导少先队员自我呈现让少先队员更好地成为少先队仪式的“主角”。首先,摆正仪式定位,控制情境定义。情境定义是个体对情境进行主观加工的过程,个体以这种主观认知加工做出客观行动。而少先队仪式表演是借助仪式符号(队旗、队礼、队歌等)以庄重的表演形式表达个体思想、情感、价值取向的群体性活动,其定位是教育少先队员。因此,在仪式中可以通过播放国歌,要求少先队员穿校服、佩戴红领巾,并借助生动庄严的话语为他们讲述少先队的历史,创建与营造宏大的少先队仪式感,帮助少先队员形成情境定义。其次,引导少先队员进行自我呈现。少先队仪式表演过程中出现某些干扰因素无法避免,引导少先队员进行自我呈现至关重要。要强化少先队员的身份认知,深化少先队员对少先队的组织情感,让少先队员深刻意识到少先队仪式是他们的自我呈现与表达,而非他人的期望或外界的观赏。多举措构建教育情境,引导少先队员融入少先队仪式的“舞台秀”,让他们真正掌握舞台的主动权并呈现自我,从而更好地从内心深处认同少先队仪式,这也是学校德育工作的现实落脚点之一。

(二)“木偶戏”的切换:高峰体验

高峰体验是指人们在追求自我实现的过程中,基本需要获得满足后,达到自我实现时所感受到的短暂的、豁达的、极乐的体验,是一种趋于顶峰、超越时空、超越自我的满足与完美体验。[10]少先队仪式中,身体与精神存在互相强化的关系,只重视身体要求忽视精神塑造会导致少先队员像“提线木偶”一般任人摆布。因此要从身心两方面入手,打造少先队员的高峰体验。首先,形成肌肉记忆。譬如在第一次进行升旗仪式时,就详细讲解对国旗敬礼的原因及敬礼的标准姿势。在今后的升旗仪式中,通过重复性练习,在少先队员产生消极情绪前培养动作耐受度,形成肌肉记忆,进而让他们在敬礼时自然而然升起对国旗和国歌的尊敬与热爱之情。其次,制造集体记忆。如果把集体记忆想象成一片纱布,每一个个体的记忆其实是一根丝线,若把任一个体抽离,就会发生断裂。例如,在入队仪式中重点强调集体宣誓环节,做到每一位准少先队员都熟记入队誓词。对很多人而言,入队仪式的经历令人激动且难忘,这无疑是他们人生中的一次高峰体验,这次高峰体验伴将随着难忘的集体记忆,实现身心深刻交融,以引导他们形成更深层次的价值认同和情感认同。