中小学安全教育的学科融合创新实践范式

作者: 杨碧君 王迪

摘 要 安全是社会发展的前提,是人类生存发展、学习进步的基础,也是教育的核心价值追求。论证安全教育与学科教学融合的必然性和可行性,厘清安全教育与学科教学的融合内部机理,创新安全教育与学科教学融合的具体路径,形成学科教学中培养学生安全素养的有效实施原则、策略、方法、路径,这一定程度上能够破解了目前我国中小学公共安全教育中的困境,开启一种安全教育的新模式,不仅能提高学生安全素养,也有助于提高学科教学的育人水平。

关键词 安全教育;学科融合;创新;实践范式

作者简介 杨碧君,北京市朝阳区教育科学研究院院长,正高级教师;王迪,北京市朝阳区教育科学研究院教研员,高级教师

2020年,武汉将生命安全教育纳入了初中学业水平的考试,并作为初中学生毕业及普通高中招生录取的依据之一。只有当灾难来临时,我们才更能意识和体会到安全教育的价值。在人类面临的生存环境日益复杂的情况下,健康安全和谐的生活将会成为人类面临的重大课题之一。因此,安全素养也将变得日益重要,成为影响生命质量的关键性因素,培养学生的安全素养也成为教育的重要使命。

一、安全教育与学科教学融合的

必要性与可行性

(一)可防可控的中小学安全事故频发,安全教育出现缺位与错位

近年来,全国各地中小学生安全事故频发,我国每年有超过20万0~14岁的儿童死于意外伤害,但大部分的儿童伤害可防可控,这暴露了目前我国中小学公共安全教育方面的漏洞与薄弱问题。这需要通过对安全教育与学科教学融合实施策略研究,破解安全教育面临的缺少专业教师、缺少课时、教学流于形式、内容空泛、简单说教、专业水平低、被边缘化等方面的难题,从而将安全教育常态化,最终提高学生的安全素养,保障学生生命质量。

(二)安全教育属于生命哲学的范畴,是教育以人为本的价值体现

教育是人的教育,是最具生命关怀的事业。安全教育属于生命教育范畴,是教育以人为本的价值体现,它关注人的感受、研究人的本质——不仅仅要活着(客观存在着),而且要健康地活着(主观创造性的),甚至是幸福而快乐地活着(心灵世界独特的感悟)。安全教育是实现生命质量提升的重要保障。因此,每位教师都应重视安全教育,将安全教育视为其他一切教育的基础,从而实现对学生生命的关注、关怀与呵护,实现生命真善美的健康和谐发展。

(三)安全教育与学科教学融合是立德树人的有效途径

国家课程的所有学科知识都有一个基本特征,即其蕴含着普遍的生活价值,“生活即教育”“生命化教育”等理念不断被社会所接受,进而影响课程的设置与实施。教育部《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》强调学科教学要注重学生经验,加强学科渗透。各门课程都应重视学科知识、社会生活和学生经验的整合,改变课程过于强调学科本位的现象。课程的开放性、知识的可迁移性和教学的生成性进一步催生了教学过程的价值探寻与内容包容,各个学科中或多或少、或显或隐地蕴含着丰富的安全教育资源。因此,基于学科的内容逻辑,将安全教育内容作为学生学习的情境或者学习资源,可以提高学科学习的趣味性、情境性和应用性,提高学科教学效果。

二、安全教育与学科教学融合的内在逻辑

融合是熔成或者融化为一体,指的是基于学科教学逻辑,将适合各年龄阶段学生心理程度的安全教育内容与学科内容恰当地结合起来,将安全教育的内容作为学科学习的情境、素材、载体、探究问题等,自然地渗透到各学科的日常教学中,从而在实现学科教学目标的同时,有效达成安全教育目标。安全教育与学科教学融合的维度表现在教育价值的统一性、教育方式的一致性和教育内容的匹配性。在教育价值层面,安全教育与学科教学的终极目标都在于促进人的发展,培养学生应对未来生活的必备品格和关键能力;在教育方式层面,都强调学生在学习中的主体性经验和实践探索,强调知识与生活的连接和运用;在教育内容层面,安全教育与各学科的内容存在诸多的交叉部分,可以自然地进行结合与渗透。

安全教育与学科教学融合应基于学科,挖掘学科中的安全教育内容,体现学科教学与安全教育融合。通过活动与实践体验,学生获得学科素养的同时,也获得安全素养。每门课程都对安全素养的形成产生独特的价值,并具有学科本质属性、地域性、时代性、学段性、主体性等特点。安全教育与学科教学融合具有一定的复杂性,一方面要了解安全素养的内涵,另一方面要理解学科教学的本质,形成“安全教育目标—学科表征—工具研发—定性定量分析—课堂实践—完善改进”的实践融合路径。

安全教育与学科教学融合的内在逻辑为:立足国家育人要求,保障学生生命质量,遵从学科学习的逻辑和要求,自然融合安全教育内容。学科知识为明线,安全教育内容为暗线,安全教育内容作为学科学习的案例、问题情境、学习素材等,学科的知识和技能支撑安全教育内容的理解和运用。最终,学生养成学科素养和安全素养。

三、安全教育与学科教学融合的策略

(一)安全教育与学科教学融合的原则

以学科内容为载体,紧密联系学生的学习、生活和社会实际,遵从各学科原有的教学逻辑,探究将安全教育内容自然渗透到日常学科教学中的课程开发和课堂教学实施。安全教育应秉持“四本”的教育原则。

预防为本的原则。分析表明,大部分儿童的安全伤害事故都是可防可控的。因此,安全防范技能应是中小学生知识结构的重要组成部分。中小学安全教育的实施必须以学生为本,以培养学生的基本品质和素养为主,培养学生预防事故发生、防微杜渐的自我保护意识,避免进入“仅培养学生应对事故的能力”误区。

育人为本的原则。安全教育作为教育工作的重要组成部分,不应仅仅重视培养孩子面对安全事故的应对能力,避免过分的自我保护和“避难”意识使儿童缺少生而为人该有的善良等必备品德。安全教育重在育人,首先应该赋予孩子一颗善良、温暖的心灵,培养孩子基本的道德品质,不能忘记教育的初心,这才是安全教育所应该坚持的。

情境为本的原则。在活动实施阶段,教师要创设真实的情境,将安全教育的内容与自身的日常生活结合起来,注意将课堂知识迁移到实际的生活情景中进行理解。为学生提供亲身经历与体验的机会,在现场考察、设计制作、实验探究过程中,运用学科知识解释安全现象、解决安全问题、形成安全素养。

进阶为本的原则。安全教育的落实应该根据不同年级和年龄阶段的学生体现教育的进阶性。不同阶段的学生具有的知识背景和接受能力是不同的。因此,应按照学生年级的进阶,逐级设定安全目标,将安全教育的内容和形式进行分配和划分,使其适应学生特点的同时体现出安全教育知识的系统性和层次性。

(二)安全教育与学科教学融合的基本路径

安全教育与学科教学融合是教学实践中一个大有可为但目前研究薄弱的领域。在社会安全这一模块,我们可以依据语文、数学、物理、生物、历史、地理、道德与法治等各个学科的教学内容和课程标准,以及安全教育目标,确定二者融合的维度与策略。

1.将安全教育内容作为学科教学的载体

基于学科教学逻辑,将安全教育内容与学科内容结合起来,将安全教育的内容作为学科教学的载体,渗透到各学科的日常教学中,从而在实现学科教学目标的同时,有效达成安全教育目标。

例如,安全教育内容可以作为美术课上学生绘画的素材;预防溺水等安全教育内容可以作为物理教学中浮力、光的折射等学习内容的情境;公共安全类事故和暴力伤害等安全事件可以作为道德与法治课程的教学案例;如何预防和应对自然灾害类事故的内容可作为地理学习的问题探究情境等。

2.将学科教学自然拓展延伸

比如,在讲初中生物“人的生殖和发育”的内容时,教师可以自然拓展教学内容,帮助学生正确认识自己的身体,养成健康的性心理,建立防范意识;政治、语文、历史、地理学科教学可以自然拓展,从而培养学生的国家安全意识,帮助学生继承和发扬中华优秀传统文化,抵制外来不良文化,形成维护国家安全的意识和能力;物理、化学学科可以拓展相关的预防意外伤害的相关科学知识。

3.运用学科知识理解和解决安全问题

《中小学公共安全教育指导纲要》明确提出安全教育要坚持专门课程与在其他学科教学中的渗透相结合。通过安全教育与学科教学融合,学科教师在教学中适当渗透的安全教育内容具有学科知识支撑,更具有科学性和说服力,比单纯的说教更容易使学生信服。在学习知识、掌握技能的同时,学生对自然规律、社会规则的敬畏被唤醒,养成安全素养。同时,安全教育与学科教学融合也可以解决安全教育缺少课时和专业教师、流于形式等方面的难题,保障安全教育质量。

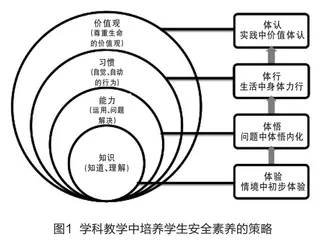

(三)学科教学中培养学生安全素养的“四体”策略

依据“教劳结合”与“做中学”的理论,实践能力只有在人们不断解决各种现实问题的过程中,才能逐步形成和发展起来。因此,学校教育必须为学生提供实践能力发展所依托的真实实践场景。遵循让学生“情境中初步体验—问题中体悟内化—生活中身体力行—实践中价值体认”的成长路径,实现学生知识学习和实践方法的统一,培育综合素养。(见图1)

情境中初步体验。学生预防伤害的自我保护能力和学科素养都具有典型的实践特征,需要学生在真实的情境中学习,帮助其体验、感受。因此,安全教育与学科教学融合的过程中,我们要求教师创设真实的学习情境,调动学生各种感官的充分体验,让学生在不断地实践和反复地训练中养成良好的安全行为习惯,有效地将学生认识转变成实际生活中的日常行为表现。

问题中体悟内化。鼓励教师尽量将安全内容、知识细化为安全行为规范,使学生在具体实践和行动的过程中有规可依、有章可循。学生体验后,教师要提出能够引发学生思考的问题,运用分析、讨论、辩论等方式,鼓励学生独立思考,让学生明白如何运用所学知识保护自己和他人的生命安全。课堂上教师可以给学生提供与学科教学内容相关的安全教育类资料,包括阅读资料和声像资料。依据内容,教师提出有利于学生深化思考和讨论的问题,给学生留出充分的思考时间,让学生能够将输入的信息进行内化加工,加深其对知识和技能的感悟和体会。

生活中身体力行。学科教学的补充有助于教师和家长鼓励学生在生活中身体力行,践行安全理念和技能。把所学的学科知识和生活中与安全有关的经历和事件连接起来,通过计算、描述、表达、绘画、评价和创造等形式,将安全教育渗透在学校生活和家庭生活的方方面面。

实践中价值体认。在体验、体悟、体行之后,最终将安全素养转化为一种自觉的意识和行为,帮助学生建立珍爱自己和他人生命的价值观,建立为生命成长保驾护航的全程、全科“生命之网”。

安全教育与学科教学融合为安全教育的常态化实施提供了有效路径,破解了安全教育实践难落实、效果差的困境,真正促进了安全教育课程的有效实施,保障了安全教育目标的实现,提升了学科的育人价值,让“尊重生命”的价值观念从小根植在学生心中,让所有教师都将“尊重生命”的理念落实到每日的教学中。

责任编辑︱李 敏