“任务-组织”范式下我国高等教育质量保障机构法律地位的反思与重构

作者: 姚荣

摘要: 长期以来,学界对于以教育部学位与研究生教育发展中心与教育部教育质量评估中心为代表的外部高等教育质量保障机构的法律地位界定,存在着“私法化”与“公法化”两种声音。其中,“私法化”的观点倾向于将高等教育质量保障机构界定为独立的第三方机构或社会中介组织,赋予其以非营利性法人的私法地位。与此不同,“公法化”的观点则主张将高等教育质量保障机构视为受政府行政委托的事业法人。放眼域外,大陆法系国家普遍赋予外部高等教育质量保障机构以独立行政机构或独立行政法人的公法地位,强调此类机构的独立性、公法性与专业性。我国高等教育质量保障机构法律地位的重构,应秉持规范主义与功能主义进路相统一的立场。一方面,基于“任务决定组织”的行政组织法基本原理,赋予高等教育质量保障机构以独立的公法身份,推动学位中心与评估中心作为教育部直属事业单位的公法人化改造。另一方面,基于规制法的理念,健全高等教育质量保障机构的自律规范与自主治理机制,构建多元规制主体之间良性互动的规制治理网络。

关键词:高等教育质量保障机构;任务决定组织;公法人;公法规制;合作治理

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2023)02-0014-10

一、问题的提出

如何界定高等教育质量保障机构的法律地位,涉及政府、高等学校与高等教育质量保障机构之间法律关系的调整以及各方权利义务的厘定。既有的研究已经从高等教育评估权的法律属性[1](P18-24)、高等教育质量保障机构作为教育中介组织的法律地位[2](P52-60)以及行政-民事法律框架的二元区分[3]等方面着手,对高等教育质量保障的法律规制进行了较为深入的探讨。其中,不乏学者明确提出将行政法的分析视角引入[4](P61-66)高等教育评估权的规制与治理之中,以增强高等教育评估权的合法性与正当性[5]。

但是,既有研究更多的是对高等教育评估权性质的分析,却较少对高等教育质量保障机构的法律地位予以澄清。与此同时,既有的改革方案大多存在着以“私法化”等同于“去行政化”的流弊。当前,套用美国高等教育认证的行业规制模式,检视中国高等教育质量机构法律地位的观点较为流行[6]。为此,本研究尝试引入行政组织法学的“任务-组织”范式,在厘清高等教育质量治理任务的逻辑前提下,明晰高等教育质量保障机构的法律地位及其合法性要件,勾勒高等教育质量保障规制治理网络的建构逻辑。

二、逃遁公法规制:高等教育质量保障机构的私法地位界定及其弊病

长期以来,学界和政府对于高等教育质量保障机构的法律地位界定,存在着诸多误区。较多学者倾向于将高等教育质量保障机构视为完全独立于政府与高校之外的民法意义上的法人,以增强其独立性、自主性与非政府性。例如,周光礼教授认为,“当前我国教育中介组织存在的主要问题是:中介组织法律地位不明,定位不清”[2](P53)。为此,他主张将教育中介组织界定为独立于政府之外的民间组织。当然,也有少数学者认识到高等教育评估权的行政权属性及其公法规制的必要性。例如,祁占勇教授就认为“高等教育评估权是典型的行政权”[1](P18-24)。

这两种观点的背后,折射出截然不同的国家与社会互动观点。前者将市民社会与国家彼此对立,认为市民社会的功能是通过分权制衡国家公权力。相反,后者则认为评估权的来源是行政权[1](P18-24)。值得一提的是,这种观点也反对将评估机构直接视为行政机关,学者们对此类机构公法身份的判定,旨在强调高等教育评估权作为特殊公权力的法律属性,并借此明确高等教育质量保障机构与政府、高校之间客观存在的行政法律关系。当然,这两种观点均未对教育部学位与研究生教育发展中心(以下简称教育部学位中心)与教育部教育质量评估中心(以下简称教育部评估中心)等所谓的第三方专业机构的法律地位予以清晰界定,也未对此类机构章程中所规定的“教育部直属事业单位”的法律身份予以规范释义。

从立法规制的角度而言,2015年修订后的《高等教育法》第44条规定,“教育行政部门负责组织专家或委托第三方专业机构对高等学校的办学水平、效益和教育质量进行评估”。显然,此次修法的目的在于,明晰教育行政部门与第三方专业机构之间的行政委托关系。但是,立法并未对第三方专业机构的法律地位予以明定,其似乎倾向于将此类第三方专业机构的法律属性,界定为政府与高校之外的具有独立自主权限的社会组织。这种观点在《学位法草案(征求意见稿)》第32条得以验证,该条被定位为“社会组织参与”条款,其规定“国家鼓励和支持具有相应专业能力、资质的专门机构或者组织依法开展学位质量的评价、认证等活动,委托有关组织提供学位信息查询服务”。实际上,作为社会组织的第三方专业机构,其组织运行秉持私人自治与契约自由的民法原则。据此,政府对第三方专业机构的监督和管理,更多需要参照社会团体的组织与管理办法(例如《社会团体登记管理条例》)。然而,实践中政府对此类机构的管理却更多是依照履行公共职能的事业单位的管理规定,其登记注册依据的是《事业单位登记管理暂行条例》。教育部评估中心与学位中心的章程,更是明确规定其为正局级单位,受教育部领导和监督,严格遵守“三重一大”的决策流程和决策程序。

毋庸置疑,过于理想化的学术主张、高等教育立法的模糊性与“官僚化”的规制实践之间,存在严重的背离。高等教育质量保障机构被定位为民间性的第三方机构,无益于高等教育质量保障“任务”的实现和高等教育质量保障机构自身的良法善治,也不利于政府与高等教育质量保障机构之间法律关系的厘清与优化调整。简单地借鉴乃至套用美国高等教育认证的行业自律经验,试图破解中国高等教育质量治理实践中的困境,有“削足适履”之嫌,且可能陷入“南橘北枳”的尴尬境地。

无论是立法规制对于高等教育质量保障机构作为第三方专业机构的定位,抑或学界关于此类机构完全私法化的主张,其初衷均在于将此类机构从高度官僚化的政府管制体系之中解放出来,明确其独立的法人地位。然而,此种观点既存在过于理想化而难以付诸实践的弊病,也存在难以摆脱完全“去国家化”所可能引发的风险。具体而言,完全私法化的地位界定,可能导致此类机构的权力行使,逃遁公法规制。一方面,若将第三方专业机构完全视为民法意义上的法人,不利于公共职能的履行与政府监管。政府对此类机构的监管缺乏明确的法律依据,现实中政府对评估机构的监督与领导关系,难以在法律上被证成。另一方面,高等学校与第三方专业机构之间的争议,被视为平等民事主体之间的民事争议,难以纳入公法救济渠道[7]。除此之外,现行法律对于第三方专业机构法律地位界定的模糊不明,也影响了这类专业组织接受政府委托行使公权力的合法性与正当性[8](P153-162)。

因此,对于我国而言,高等教育质量保障机构的法律地位界定,不仅面临着独立性不充分的困境,还面临着公法化不足的隐忧。显然,无论是将第三方专业机构界定为公行政机关的观点,抑或纯粹私法化的主张,都难以真正实现此类机构在公法性、独立性与专业性上的有机统一,实现高等教育质量保障机构的良法善治。实际上,“去行政化”和“去官僚化”并不等同于“去国家化”,更不代表此类机构可以完全游离于国家监督之外。以教育部学位中心和评估中心为代表的外部高等教育质量保障机构的“去行政化”,与此类具有专业性、技术性的事业单位或公共组织承担法定公共职能的初衷并行不悖[9](P195-204)。

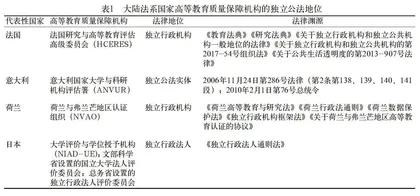

从比较法的经验而言,采取公法人化或独立行政法人化的改革进路,透过自治行政地位的赋予,实现“创造距离的脱离”与“独立行使权能”的双重功能,构成了以法国、意大利、荷兰以及日本为代表的大陆法系国家高等教育质量保障机构法律地位界定的共识(见表1)。例如,意大利国家大学与科研机构评估署(ANVUR)在其理事会通过的《道德准则》(ANVUR Code of Ethics)中,明确要求ANVUR作为独立的公法实体,遵循独立、公正和专业三项基本原则[10]。意大利根据这一法律地位的判定,明确高等教育监管机构及其成员的法定义务,健全监管机构的治理结构与自我规制体系,促进政府、监管机构以及高校之间的合作规制,增强大学自我负责的主体性与能力,并将高等教育监管权纳入司法审查的范畴。

对于我国而言,应根据“任务决定组织”的行政组织法新范式,在明晰高等教育质量治理任务的前提下,重构高等教育质量保障机构的法律地位,增强“组织再造的目的性与功能性考量”[11](P43-59)。与传统的职权主义的行政组织法范式不同,该范式格外强调行政任务与行政组织之间所存在的“目的-手段”关系。根据“任务决定组织”的行政组织法原理,行政组织的建构与规制必须以行政任务与目的的达成为出发点,“任务—组织”之间必须有匹配性[12](P142-145)。这一全新的范式,不仅关注“行政组织的法治化”,更聚焦“法治范围内更好地促进行政任务的实现”[13]。基于此,我国高等教育质量保障机构的法律地位重构,旨在实现法治框架内高等教育评估与认证等质量保障任务的实现,落实《高等教育法》《学位条例》等法律所明确的高等教育质量监管责任。基于此类任务的独特性和专业性,我们不宜简单地将高等教育质量保障机构界定为行政机关,也不宜将其视为一般的民事主体。应该认识到,在我国,“事业单位的基本性质是在行政机关之外相对独立承担公共服务职能的公共组织,事业单位法人有诸多可与大陆法系公法人制度相比较之处”[9](P195-204)。因此,较为务实与理性的做法是,明晰教育部学位中心、评估中心等第三方专业机构作为非营利性事业法人的公法身份,推进其作为公益二类事业单位的“公法人化”改造,构建高等教育质量保障的规制治理网络,明晰高等教育监管的基本原则,以促进高等教育“管办评”分离的法治化。

三、事业单位的公法人化改造:高等教育质量保障机构的法律地位重构

当前,以教育部学位中心与评估中心为代表的高等教育质量保障机构的法律地位界定,存在着“名不符实”的困境。一方面,在《教育部学位与研究生教育发展中心章程》①与《教育部教育质量评估中心章程》的规定中,其被界定为依法自主开展工作、实施管理和履行公共职能的公益二类事业单位,倾向于将自身界定为独立的第三方机构;另一方面,此类机构与教育行政机关之间存在事实上的“行政隶属关系”,这类机构的领导往往由上级主管部门任命,而这与第三方专业机构的定位似乎背道而驰。实际上,这一问题并不单独存在于我国,在以法国为代表的大陆法系国家和以英国为代表的英美法系国家,如何界定高等教育质量保障机构的法律地位,以确保此类机构的合法性、专业性和相对独立性,也一直备受学界关注。例如,有学者指出意大利国家大学与科研机构评估署最初被设想为一个独立于政治、符合欧洲高等教育质量保证网络概念的独立的第三方权威机构,但最终却被设置为一个部级机构[14]。

为了解决这一问题,大陆法系国家的立法者和公法学者纷纷将目光投向了公法人制度或独立行政法人制度,旨在明确外部高等教育质量保障机构在公法上的独立法人地位。例如,法国研究与高等教育评估高级委员会(HCERES)受到2017年颁布的第2017-55号关于独立行政机构和独立公共机构一般地位法律的拘束[15]。类似的,根据荷兰公法的规定,荷兰与弗兰芒地区认证组织(NVAO)于2005年获得独立行政机构(Independent Administrative Authority,ZBO)的法律地位。据此,荷兰教育、科学与文化部不得介入NVAO的具体运作和决定。显然,根据“任务决定组织”的行政组织法基本原则,促进政府与事业法人之间“保持距离”,维持公益性事业法人独立性的理想进路,是“选择功能最适宜的机关结构”即“由具有最佳的构成、结构、功能、程序等条件的组织来担当特定的行政任务”。从组织法的角度而言,所谓组织形态,是“目的与结构的合成体”[12](P142-145)。申言之,推进教育部学位中心与教育部评估中心等事业单位的“公法人化”,旨在实现“去官僚化”、增强法人独立性以及提升第三方专业机构的专业技术能力等多重目的。

一方面,法人作为权利的承担者,被理解为人的集合体或者法律上独立的、财产价值的组合,法律制度赋予其一个自身的权利能力。法人这一法律角色的创设是法律对于安排复杂社会关系和组织的一个重要贡献。这一“发明”服务于以下目的,即为权利和义务建议一个独立的法律上的分配点。以这种方式,它可以在法律上将人们按照不同目的作为独立的权利义务承担者组织为联合体,这是一个现代法律交往不可或缺的前提[16]。诚如李建良教授所言,“法人乃是法秩序的目的性创造,法律可以基于特定目的赋予其权能,使之形成意思、行使权能。法人的主要特征,除了具有权利能力外,还包括基于特定目的而有独立之必要,亦即‘目的之拟人化’”[11](P43-59)。据此,欲确保外部高等教育质量保障机构作为第三方专业机构的独立性及其权能的自主行使,须明确其作为法人的独立地位。