重审博士生教育质量评价:模式、趋势与争议

作者: 赵祥辉

摘要: 博士生教育质量评价兴起源于社会各界的问责,这是招生规模扩张、知识生产模式转型和新管理主义共同作用的结果。长期以来,全球博士生教育质量评价主要存在两种典型模式:一种是基于产品质量观、注重知识创新、秉持学徒制培养的德国模式;另一种是基于过程质量观、注重能力训练、秉持结构化培养的美国模式,其他国家则介于两大模式之间。近年来,随着德国模式的知识创新原创性标准逐渐遭受质疑,美国模式的人才培养高效率优势开始受到青睐,由此各国博士生教育质量评价普遍朝着过程质量观转向。然而,我国博士生教育起步较晚、学术积淀不够且质量保障体系不健全,贸然模仿强调实利功用、面向多元需求的美国模式,可能会导致质量的进一步滑坡。为此,我国博士生教育质量评价的未来进路应是:在重塑学术导向的基础上,再去强调满足与适应社会需求,依此摸索与构建出适合我国国情的评价模式。

关键词:博士生教育;质量评价;规模扩张;知识创新;能力训练

中图分类号:G642 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2023)02-0061-10

博士生教育作为教育体系的塔尖,承担着创新知识产出和拔尖人才供给的重要使命。目前我国学界的普遍共识是:“在本科、硕士、博士这三类教学项目中,我们与世界一流大学差距最大的是博士教育水平。”[1]但从跨国比较来看,不同国家对博士生教育质量的关注重点存在明显差异。欧美国家由于博士生培养已逐渐规范化、结构化,因此在问责制和新管理主义的驱动下,他们一方面关注博士生修业年限过长、流失率过高等问题[2],另一方面则探讨博士生教育如何适应知识模式转型、社会需求多元的趋势,即落脚在如何提振就读兴趣、发展可迁移能力之上[3]。而在我国,由于博士生教育起步较晚且扩张速度过快,2011年和2021年开展的两次大规模调查,都表明博士生最基本的学术能力尚有待提升[4,5]。那么,人们谈及的中外博士生教育质量差距究竟意味着什么?是知识创新的差异,还是职业能力的差异,抑或是全面的落后?可以说,不同维度的差距呈现,表面上与各国博士生教育发展的阶段与水平密切相关,但深层折射出质量评价重点的差异。本研究将通过梳理全球博士生教育质量评价的兴起缘由、典型模式与普遍趋势,重新审视我国学界倡导模仿美国模式这一趋向究竟是“正途”还是“歧途”,进而提出符合我国国情的博士生教育质量发展路径与评价进路。

一、社会问责与博士生教育质量评价的兴起

目前,质量提升成为全球博士生教育改革的主流趋向,而评价作为保障博士生教育质量的核心环节也受到广泛关注。但在20世纪90年代以前,政府和学界甚少直接聚焦博士生教育及其质量评价,多是笼统地把“研究生教育”作为统一整体来关注[6,7]。究其原因,其时各国博士生教育规模普遍较小,主要任务是培养从事原创知识生产的学者,与社会的直接关联并不密切。直到近30多年来,全球范围内博士生教育规模迅速扩大,并逐渐嵌入到各国知识经济的发展议程中。由此,博士生教育议题越来越受到重视[8,9],相关政策与研究日益增多且主要聚焦在质量问题上[10,11]。恰恰在这一时期,关于博士生教育质量的质疑与问责也逐渐显露出来,进而引发评价热潮的兴起。

社会问责直接源于近年来博士生规模的迅速扩张。从1980年至2000年的20年间,发达国家普遍加速扩张博士生规模,如德国、澳大利亚、日本、韩国的博士学位授予规模增长率均超过100%,美国、英国等博士教育大国的增速也在50%以上[12](P143)。其背后驱动力在于:博士生规模既是衡量创新国家发展、高层次人才供给的重要指标,也是大学赖以获取经费投入、提升研究产出与学术声誉的关键驱动力。不过,博士生的规模扩张也带来一些非预期的影响。首先,扩张带来的直接后果是学术劳动力市场的饱和,世界主要国家超过50%的博士毕业生主动或被动地流向政府、工商业等非学术领域[13]。这种就业多元化态势,使市场雇主成为政府与高校审视博士生教育质量问题的驱动力量。雇主们发现博士毕业生往往不能有效适应岗位需求,进而对质量提出质疑:博士生培养太过注重学位论文、培养模式过于专深狭窄、未能回应就业市场需求等等[14]。其次,扩招加速了博士生教育内部结构的分化进程,这与市场需求多元化具有密切关联。如芭芭拉·科姆(Barbara M.Kehm)发现,欧洲除传统学术型博士学位外,其余多种类型的博士学位也逐渐产生并发展起来[15]。这种多元学位类型在使博士生教育更具社会适应性的同时,亦导致原本统一的质量标准变得有些模糊与混乱。再次,扩招带来的最显著问题是博士生流失率过高、修业年限拉长,这是培养模式未充分适应新变化与学生就读动机日趋多元化共同引致的。以美国为例,近四十年博士生的自然流失率一直保持在50%左右[16];博士生延期毕业率也持续居高不下,人文类和社科类七年的延期毕业博士生比例分别达到70%和60%[17]。这两方面数据,在我国学界多被解释为是美国质量把关严格的体现,并被作为分流-淘汰机制改革的重要依据[18]。但在美国政府和学界看来,博士生教育的高流失率、修业年限过长是“投入-产出”不成正比的体现,其严重浪费了优质培养资源,可谓是“当代博士生教育的核心问题”以及“美国的丑闻”[19]。

综上,博士生规模快速扩招使教育质量面临严峻挑战,美国、欧洲、澳大利亚等发达国家的学者均在呼吁对博士生教育进行“重新思考”[20]与“重新展望”[21]。从表面来看,社会问责源于博士生规模扩张的自然结果;但从深层来看,它也嵌入到知识生产模式转型与新管理主义问责的时代趋势中。基于知识生产转型的角度,“学术资本主义”“三螺旋”“知识生产模式Ⅱ”等理论和概念的提出,对作为未来知识工作者的博士生提出了诸多要求,包括从事跨学科研究、面向社会应用需求等,而传统的博士生培养模式及相关制度安排由于阻碍这一目标而亟待变革[22]。而从新管理主义角度来说,博士生教育因日益嵌入到知识社会发展议程中,逐渐被剥去“学术卡里斯玛”的色彩,在规训社会中被纳入“理性化”的轨道,并成为“审计”的对象[23]。无论出于何种解释,博士生教育都不再是学术共同体内部的学术事务或培养活动,更需要面对来自社会各界的问责、评价与监督。这亦是全球博士生质量评价兴起的根源。

二、知识创新抑或能力训练:博士生 教育质量评价的两种模式

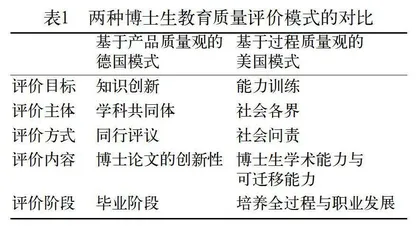

博士生教育质量评价不仅仅是一个技术性的方法问题,更涉及对教育本质与目标的理解问题,也即坚持什么样的质量观。从世界范围来看,人们对这一问题存在分歧,并呈现出两种主要观点:一种观点基于产品质量观,认为博士生教育应强调知识创新,评价权交由学术同行;而另一种观点基于过程质量观,认为博士生教育主要是进行能力训练,教育质量高低由社会各界共同检验[24]。可以说,质量观在博士生教育质量评价中发挥着定向作用,直接决定着评价的目标、主体、方式、内容与阶段的差异。并且,由于质量评价引领与贯穿着培养全过程,两种质量观实际也反映着不同博士生培养模式的差异。因此,论及博士生教育质量评价模式,应立足于质量观主导取向与培养模式表现形态。基于此,我们可对世界博士生教育质量评价进行两种模式的划分:一种是基于产品质量观、遵循“学徒制”培养的德国模式;另一种则是基于过程质量观、遵循“结构化”培养的美国模式。两种模式的划分,可为各国博士生教育质量评价主导取向提供分析框架。

(一)基于产品质量观的德国模式:注重知识创新

现代意义上的博士生教育肇始于19世纪初的德国柏林大学。在“探究深邃博大之学术”的洪堡理念影响下,德国博士生教育始终坚持的目标是“培养学术接班人”,培养结果的评判标准在于“博士生是否对所在学科领域做出了原创性知识贡献”[25]。与知识创新目标相匹配的是学徒制培养模式,这主要表现在导师作为“博士之父/博士之母”(Doktorvater/Doktormutter),在博士生培养过程中具有绝对权威性。在此模式下,博士生需将能推进学科发展的问题作为学位论文方向,并在学科共同体的质量把关之后才能获得学位资格。正如威廉·克拉克考察德国博士生教育后所归纳的那样:“现代哲学博士必须造就一个现代的学术身份、一种浪漫主义的著述者身份,其表现就是通过博士论文的杰出作品,在其中必须要有点卡里斯玛或天赋之光,无论多么微渺也必须要有一点。”[26]

此特征也鲜明体现在博士生学位论文的审阅与答辩过程中:一方面,博士生培养过程中普遍未设置阶段性的考核要求,但在最后的论文审阅过程中,导师、全院教授以及外校学科专家会对学位论文进行集体把关,并对其是否具备原创性价值以及能否具备答辩资格进行综合判定[27];另一方面,由柏林大学开创的答辩制度,持续时间往往达到2~4小时,它既具有加持学术头衔光环的“神圣化仪式”色彩,同时也有公开接受学科共同体质疑的“公开学术辩论”意味[28]。

以上目标设定与制度安排借助博士生教育场域惯性,使德国知识创新导向的产品质量观至今仍占主导地位。产品质量观下的博士生教育质量几乎等同于博士论文质量,衡量标准不在于博士生个人能力得到了怎样的发展,而关键在于他们拿出的学术成果是否具有原创性。在此评价模式下,博士生教育质量评价基本属于学术共同体内部事务,以导师为代表的学术权威对质量把关具有决定性作用。

(二)基于过程质量观的美国模式:注重能力训练

相比德国,美国社会的市场性和竞争性更强,其博士生教育从一开始就未完全遵循德国模式。如美国博士生教育发轫的19世纪后半叶,约翰·霍普金斯大学等高校便开始摸索建立研究生院、将学科类型区分为“基础—应用”、强化服务社会职能,这使博士生教育诞生之初的目标就不局限于纯粹的知识贡献[29]。尤其是20世纪以来,为满足规模扩张、竞争压力以及多元群体需要,美国开始探索注重效率、程序标准化的博士生教育结构化改革:“将传统上没有系统组织、博士生身份模糊、缺乏制度性规约、重科研轻培养、交织在大学日常学术活动之中而非一个明确学业阶段的博士生教育,转变为以人才培养为核心任务、系统性的、有组织并且有完备制度约束的培养模式。”[30](P265)

这种“结构化”培养模式使市场成为影响博士生教育的关键要素。美国政府与学界普遍认为博士生教育的重心不应仅仅落脚于生产出一篇“学位论文”(Ph.D. as a Product),而更应转向博士生的能力训练过程(Ph.D. as a Process)[31],也即令经过训练的博士生,能适应知识经济时代对知识工人核心能力的要求。此导向也得到系列质量评价政策的贯彻,如美国研究生院理事会、美国研究理事会、美国国家科学基金会等机构开展的多个评价,其指标体系都甚少涉及知识创新方面的内容,反而将“可就业能力”和“职业胜任能力”作为衡量博士生教育质量的关键标准[32]。

可见,基于过程质量观的美国模式,更强调博士生的能力训练,注重博士生对就业市场的适应性及对社会需求的满足度,评价权也从单一学术共同体转移至社会各利益主体手中。

综上,两种博士生教育质量评价模式,在评价的目标、主体、方式、内容与阶段上存在诸多差异(见表1),提供了各国政策出台与研究探讨的基本参照框架。并且,这种模式差异实际上也构成了一种国际比较光谱,德国与美国分属两端,偏向产品质量观的国家(如日本、俄罗斯、印度)更接近于德国模式,而偏向过程质量观的国家(如英国、澳大利亚、加拿大)则更类似于美国模式。这也为后续探讨中国博士生教育质量评价问题奠定了比较基础。

三、模仿美国模式:博士生教育质量 评价的全球趋势

尽管从全球范围来看,博士生教育质量评价可划分为以德、美为两端的模式光谱,但21世纪以来,各国博士生教育出现了共同改革趋势:培养理念从培养学者到培养精英、规模结构从单一扩张到结构分化、招生选拔从评估学习到全面考察、培养机构从一方主导到多方协同、导师队伍从独立培养到团队指导、课程结构从专业主导到通专结合、国际化从经济主导到全面行动、质量保障从导师主导到多方参与[12](P142)。这八大新趋势表明,以往不同模式的截然分离已开始出现变化。并且,与其说这是全球趋势,毋宁说这是对美国模式的模仿趋势。之所以如此,一方面源于德国模式的知识创新原创性标准饱受质疑,另一方面也与美国模式的人才培养高效率优势密切相关。