我国高校准聘—长聘制度的实践逻辑剖析及其省思

作者: 王思懿

摘要: 作为学术系统内部最核心的激励机制,聘任与晋升机制对教师学术活力和大学竞争力的提升有着重要影响。通过深入比较中国“准聘—长聘制度”与美国“终身教职制度”的实践逻辑,可以发现两者在价值预设、“非升即走”的适用范围、筛选机制及配套支持机制方面存在显著差异。在缺乏资源支持、名额有限、考核标准频繁变动的情况下,全过程竞争、低留任率和高职业压力成为我国高校教师准聘—长聘制度体系的显著特征。究其根源,我国准聘—长聘制度并非是教师群体基于维护学术自由的共同目的自发生成的,而是基于效率导向的行政逻辑自上而下推行的,不同制度行动者和治理机制之间缺乏适度制衡。在市场竞争不充分、行业协会发育不全、契约观念缺乏的情境下,准聘—长聘制度被异化为高校增强人事管制和提升组织效益的工具,而教师的合法权益却在很大程度上被忽视乃至“遮蔽”。从工具理性转向价值理性和法律理性,应成为我国高校教师聘用制改革的基本方向。据此,可从设定合理的留任率、构建公开透明且相对稳定的评价标准和以学术为主导的评审程序、完善针对终身轨教师的培育和支持体系以及退出流转机制等方面着手,重构我国高校教师准聘—长聘制的实践逻辑。

关键词:准聘—长聘制;“非升即走”;实践逻辑;学术理性

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2023)02-0093-10

在各类教师聘任与晋升机制中,“非升即走”是同时兼顾考察、遴选、激励等职能的制度形式。这一规则起源于美国高校的终身教职制度(Tenure Track),指给予新进教师若干年试用期,试用期满接受考核,通过考核者获终身教职,反之则须离职[1]。随着我国事业单位人员聘用制改革的推进,传统的高校教职“铁饭碗”开始被打破。从1993年清华大学部分院系试点“非升即走”制度,到2003年北京大学教师聘任和职务晋升制度改革,我国高校教师人事制度改革持续深化。截至2018年底,共有112所大学实行了以“非升即走”为核心的准聘—长聘制度,其中大部分为“双一流”建设高校[2]。各校的具体办法虽然不同,但不再直接给予新进教师编制而以聘任合同代替、强化聘期考核、实行“非升即走”是其共同特点[3]。

从制度初衷来看,准聘—长聘制度是一项旨在打破“铁饭碗”、激发教师学术活力、提升师资队伍水平的政策创新,但在制度变革实践中却出现了一系列偏差和异化,导致教师职业焦虑感和压力加剧,并由此引发一系列问题。当然,对某项制度进行评价不能仅凭偶发个案或主观感受,而应当越树木而见森林,溯溪流而求渊源,需对这项制度的历史缘起、演进轨迹及其所处的现实土壤差异和由此带来的制度异化问题进行深入剖析。唯有如此,才能更好地探索应如何对其进行改进优化以便更好地嵌入到本土情境中。基于此,本文尝试对我国“高校准聘—长聘制度”与美国“终身教职制度”进行系统比较,在深入揭示其共性与特性的基础上,进一步探讨制度移植后水土不服的深层动因,从而明晰该制度在我国本土语境下的变革取向与优化路径。

一、美国“终身教职制度”与中国“准聘—长聘制”的实践逻辑比较

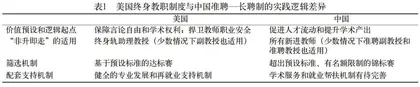

追根溯源,终身教职制度是美国19世纪劳资博弈和劳工斗争的成果。1894年,威斯康星大学经济学教授理查德·伊利(Richard T. Ely)因在课堂上讨论社会主义和工人运动而遭受指责,学校评议会对伊利的行为进行审查后,不仅否定了对伊利的指责,而且将该事件上升到捍卫学术自由的高度,这一事件从正面促成了终身教职制度的产生。但终身教职制度在美国大学的制度化主要得益于发生在斯坦福大学的压制学术自由的负面事件。1900年,美国斯坦福大学经济学教授爱德华·罗斯(Edward Ross)因发表关于华工和铁路垄断的观点而触怒了斯坦福大学创始人的遗孀,也因此失去了在斯坦福大学的教职,斯坦福大学的另外几名教授也愤而辞职。该事件引起学术界的不满,认为这是对学术自由的侵犯[4]。经过长期的酝酿,约翰·霍普金斯大学教授洛夫乔伊(Arthur O. Lovejoy)于1915年联合著名哲学家杜威(John Dewey)在哥伦比亚大学召开会议,明确阐述了美国大学的学术自由原则,并提出建立捍卫大学教师学术自由的组织—美国大学教授协会(American Association of University Professor,AAUP)[5]。这一系列事件在凸显学术自由的重要性的同时,也加速了终身教职制度的建立。1940年,AAUP发表《学术自由和终身教职评审制度的原则》,将“终身教职”“大学自治”“学术自由”确立为美国高校治理的三大基本原则,终身教职原则由此获得法律效力[6]。自此,作为行业自治形成的均衡结果,终身教职制度逐渐在美国高校占据主流地位[7](P21-32)。而当该制度引入我国时,其面临的文化认知观念、教育体制、社会配套制度与美国截然不同,从而导致我国高校的准聘—长聘制度设计及其实践与美国存在较大差异(见表1)。

(一)价值预设

从对制度变迁轨迹的分析来看,美国确立终身教职制度的直接诱因是不断发生的侵犯教师言论自由和学术自由的事件。终身教职被视为学术自由的堡垒,能够有效避免学校管理层做出不利于教师表达观点和意见的、武断的人事决策[8]。1967年AAUP发表声明指出,学术自由所要求的高校教师经济安全可通过终身教职得到有效保障。稳定的就业具有一定的经济补偿价值,有益于吸引和保留优秀人才。在糅合了教师群体、专业协会、大学董事会等各方行动者差异化的利益诉求之后,高校通过设置6~7年的试用期,在人才筛选、保护学术自由以及职业安全保障之间达成平衡。其深远意义在于吸引和筛选热爱学术职业且学术水平较高的优秀人才进入学术界,并给予他们独立自主开展研究且不被任意解聘的职业特权——终身教职[9]。整体来看,美国高校的“非升即走”更侧重于“升”,即通过提供充分的资源支持激发教师学术潜力、促进其职业发展。

相比之下,我国高校教师准聘—长聘制改革是在高等教育“放管服”改革、事业单位用人体制改革以及世界一流大学建设的背景下自上而下推进的,其主要目的在于构建能上能下、能进能出的人才流动机制,激励广大教师的工作积极性[10]。在建设一流、追求卓越的话语体系中,绩效和竞争导向的教师聘任制改革的合法性被不断强化,新的准聘—长聘制度被高校视作一种强化权力和提升效率的管理工具。从目前我国高校准聘—长聘制改革方案来看,“有限聘期”“有限次数晋升”“非升即走”是其中颇具代表性的关键改革举措。其焦点均集中在“非升即走”中“走”的一面,只有经受住高强度工作压力并超额完成聘期任务的教师才能顺利晋升或获得长聘教职。显然,这极大地强化了这项制度的竞争性和选拔性,导致其发挥激励和促进流动的作用有余,而守护潜心研究和保障学术自由的作用不足[11]。

(二)“非升即走”规则的适用范围

作为一种鼓励教师开展长期研究的风险投资机制,终身教职制度保持了风险投资成本与收益的长期均衡。而由于每所大学的师资水平以及他们带给组织的收益不同,相应地,学校支付给这些教师的薪酬福利以及用人成本也有所差异。这就导致不同高校终身教职制度的长期成本与收益达到均衡的临界点不同,进而从根本上决定了终身教职的起点或“非升即走”规则的适用范围存在差异[12]。在美国,终身教职制度主要适用于同时承担教学、科研和社会服务职责的教师,其余以教学为主的教师和以科研为主的研究员序列均不属于终身轨,也不受“非升即走”的限制。具体到不同层次和类型的高校,“非升即走”规则所适用的职业阶段存在较大差异。如哈佛大学等个别顶尖大学只授予正教授终身教职[13]。但在大部分美国大学,晋升副教授通常与获得终身教职同时进行,如斯坦福大学授予教授和多数副教授以终身教职[14],威斯康星大学麦迪逊分校授予教授和副教授以终身教职[15]。在获得终身教职之前的试用期内,学校不仅会对教师的潜力进行全方位考察,还将投入大量资源对其进行培养,以促使教师与学校的组织氛围和研究传统逐渐相互适应。如密歇根州立大学规定:副教授初次聘任可能被授予终身教职,但之前没有在本校工作经历的,通常要经过2~5年的试用期,再次聘任后方可被授予终身教职[16]。随着美国学术劳动力市场趋于饱和,获得终身教职的竞争愈加激烈。截至2020年,美国高校中终身轨及终身教职教师的比例已缩减至30.8%[17]。

而我国高校近年来开展的准聘—长聘制度改革通常只区分新老教师(即所谓的“新人新办法、老人老办法”),而未区分岗位类型。包括专职研究序列在内的教师亦受到“非升即走”规则的影响。如中山大学规定,专职科研人员合同期满原则上不再续签,如果未能成功竞聘副高级岗位便只能离校。现有调查表明,不同层次的高校教师聘任制度改革实践存在明显的多样性,原“985工程”院校中有81%的院校实施了准聘—长聘制改革,而在普通本科院校中,这一比例仅为17%[18]。在某些知名研究型大学,“非升即走”规则甚至已经拓展至副教授乃至教授群体。如西安交通大学要求所有新进副教授签订为期3年的准聘副教授聘用合同,准聘期满时聘期考核优秀者转为长期聘用,否则将终止聘用①;西北工业大学还设置了准聘教授职位,对其实行固定期限合同聘用和严格的绩效考核②。由此可见,高标准的聘期考核和“非升即走”规则经常作为互补性的政策工具被我国高校人事管理部门交叉使用,其适用范围不断扩大,以实现科研产出和组织绩效的最大化。

(三)筛选机制

穆塞林(Christine Musselin)分析了几乎所有国家劳动力市场所共享的、在招聘和职业生涯管理中起核心作用的两种人才筛选机制。其一是优中选优,在名额有限的前提下,相对绩效最优者胜出;另一种则是只要候选人达到预先设定的标准即可胜出[19]。前者通常被称为配额制,在中央集权传统浓厚、学术劳动力市场相对封闭的欧洲大陆国家中盛行,如德国的讲座制。后者则被称为评审制,在强调分权和自治、学术劳动力市场相对开放的英美法系国家中较为流行,如美国的终身教职制度。在美国,终身轨职位的招聘门槛非常高,无论在毕业院校、学科专业背景、科研能力、教学能力、沟通能力等方面都不能有短板。通常一个终身轨职位发布之后有上百人申请,在排名靠前的专业,甚至有四五百人竞争一个职位的情况。从招聘委员会依据简历进行初步筛选,到最终面试确定拟聘任人选,候选人将经历十分严苛、复杂且竞争激烈的审查程序。这样筛选出来的胜出者通常都拥有较强的学术潜力,他们只要完成聘任合同中的绩效要求并通过同行评议就可获得终身教职。换言之,这是一场标准清晰、规则明确的“达标赛”。当然,层次越高的研究型大学获得终身教职的难度越大。为了保持师资队伍的高水平,一些顶尖大学还会严格控制用于内部晋升的终身教职比例,如哈佛大学将超过一半的终身教授职位用于外部招聘,使得校内申请终身教职的竞争更加激烈。根据2015-2016年哈佛大学教授发展与多样性年度报告,在2003-2012年期间任职的222名副教授中,仅50%成功晋升为终身教授[20]。

在我国已实行准聘—长聘制改革的高校,新进教师均被纳入3~6年“非升即走”的准聘轨道。高校以高额年薪吸引大量青年教师加入竞争队伍,这种“先入校,后竞争”、将晋升与相对业绩排名挂钩的“锦标赛”俨然已成为当下教师人事管理实践中的常态。随着当前我国学术劳动力市场供过于求的趋势愈演愈烈,包括博士毕业生和博士后在内的竞争者持续增多,导致资源竞争日益激化。尽管没有确切的统计数据,但从新闻报道来看,我国高校教师晋升和长聘教职竞争的激烈程度远超美国。譬如,武汉大学2015年共引进聘期制讲师112人,到2018年底首聘期到期的共69人,在正式申报的48人中,共6人被聘任为固定教职副教授,成功率仅为12.5%①。过高的晋升淘汰率不仅阻碍了这些优秀人才的职业发展,更造成了人才资源的浪费。在我国,长聘教职作为稀缺资源,还涉及名额分配利益博弈等复杂问题,例如南京大学、四川大学等高校都明确要求院系严格按照岗位指标数量推荐人选。由于各个院系之间存在激烈的资源竞争,为了获得更多机构投入,院系倾向于层层加码,将学校层面的评估指标细化分解为教师的岗位责任和绩效要求,进而在大学内部构造出一种主要关注投入-产出效益的“压力型体制”[21],迫使教师持续不断地增加可量化的科研产出和教学成果。这种基于“表现主义”的科研绩效问责,强调学术研究的显示度、可测量性与可计算程度[22],进一步增大了教师的职业压力。