职业技能形成的具身观:职业本科教育实践教学的价值取向

作者: 潘海生 林旭

摘要: 第一代认知科学的离身范式扬心抑身,认为身体在职业技能的形成过程中没有任何价值,造成了职业本科教育实践教学中的诸多风险阻滞。但第二代认知科学具身范式的勃兴为职业技能形成的科学研究提供了新视角。基于具身认识论对职业技能的形成过程进行具身性分析,结果发现:职业技能的形成不是基于大脑信息处理的简单结果,而是一个身体—大脑—情境交互作用的复杂动力学系统,其学习与形成都是具身的。在第二代认知科学具身认知理论的关照下,职业本科教育实践教学的“身体”取向已愈发清晰,其有效开展需以职业技能形成的模仿、顿悟、创新、流畅等典型状态为现实遵循,并在实践应用中以具身性、生成性与情境性为根本抓手,助推职业本科教育实践教学走向具身化。

关键词:职业本科教育;职业技能形成;具身认知;实践教学;价值取向

中图分类号:G710;G642 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2023)02-0113-08

一、问题的提出

随着现代职业教育体系的不断完善,由“基础性技能人才—专门化技能人才—专业性技能人才”构成的由低到高的进阶式技能人才培养体系已基本构建完成。中职阶段主要对学生进行基础技术知识教育以及基础技能训练,目的是让学生成为基础性技能人才,为以后的技能学习奠定基础;职业专科教育培养的专门化技能人才指的是掌握专门知识,具备一项或几项产品生产、服务提供的专门技能,并能够解决工艺操作中一定技术难题的技能人才,需具备面向岗位的中阶岗位技能;职业本科教育培养的专业性技能人才指的是掌握专业领域复杂理论知识,具备产品生产、服务提供的复合型技能、并能对专业领域进行工艺设计与技术研发的技能人才,需具备面向职业的高阶职业技能[1]。

职业技能形成研究一直是心理科学研究的重点关注范畴,同时也与认知科学的发展息息相关。人们对职业技能形成与发展的认识,与对认知的认识一样,历经了一个由点到面、由表及里的接续性深化历程。19世纪末20世纪初,随着第二次工业革命的发展,人们进入了电气时代。为进一步提升社会生产力水平,心理科学学界长期以来践行行为主义的“刺激—反应”模式,注重可观察的显性行为,并开始逐步探索如何将动物的简单动作学习原理与经验应用至人类的复杂职业技能学习过程,但却始终无法解释人的意识与心理的作用。直至20世纪70年代,伴随第一代认知科学(传统认知科学)的出现,“认知”开始逐渐进入职业技能形成的研究视野。它摒弃了过去行为主义基于“刺激—反应”的反复强化模式,代之以信息论和计算机表征方法,提出大脑是与计算机有着相似功能的装置,揭开了行为主义的研究“黑箱”。此后,“人脑如同计算机”的“计算—表征”模式一跃成为职业技能形成研究领域的基本价值取向。

但是,进入20世纪末,认知科学研究范式逐渐由以注重大脑功能的离身认知为特征的第一代认知科学向以关注身体存在的具身认知为特征的第二代认知科学嬗变。与此同时,职业技能形成的计算机模式也遭遇了发展桎梏,计算模式的有限性愈发突出、也难以回答职业技能形成中的意义获得问题,更无法解释高阶、复杂职业技能的形成过程。

故此,本文在厘清传统认知科学在职业技能形成研究中的缺陷的基础上,引入第二代认知科学的最新研究成果——具身认知,分析职业技能形成的科学模式,并对职业技能形成的典型状态进行阐释,为当下职业技能形成研究提供新思路。

二、传统认知科学对职业本科教育实践教学的风险阻滞

不可否认的是,传统认知科学为职业专科教育实践教学的有序开展作出了突出贡献,培养了大量的专门化技能人才。然而,由于其自身无法规避的理论缺憾和职业本科教育人才培养规格的跃升(即从中阶岗位技能培养上升至高阶职业技能培养),传统认知科学业已难以适切。时下,职业本科院校多是由职业专科院校升格而来,具有程序和结果上的合法性,保障了职业本科教育的职业性特征。然而,囿于升格后本科层次的学术性要求,致使职业本科院校容易在学术性与职业性之间产生摇摆,出现“学术漂移”现象。这种状况对职业本科教育实践教学应然效能的发挥带来了一定的风险可能,主要表现在以下三个方面。

(一)异化与固化:职业本科教育实践教学的“离身性”风险

教学的认识观是开展教学活动的基本理念,它不仅影响着教师理解教学活动的深度和广度,而且影响着教师将教学理念落实为教学行为的态度与举措。然而,在传统认知科学“离身观”的诱引下,教师普遍形成了身心二元对立的实践教学认识观,忽略身体临场与体认在实践教学中的关键效用,过度注重理论讲解,倾向于向学生教授更具普适性的知识,忽视学生个性化知识的构建与生成,甚或认为学生即使在身体“缺席”的状态下,仍然可以完成职业技能的学习。在这种认识观下,学生的身体由始至终都处于被压制的地位,这不仅是对学生身体的忽视,更是对学生生命的无视。同时,由于对学生身体的漠视与贬抑,致使教师在实践教学中将学生视为“会说话的容器”,其根本任务就是全方位地储存来自教师方面的知识内容。教育家保罗·弗莱雷曾在其著作《被压迫者教育学》中这样隐喻:“教学成了一种储蓄行为,学生是储蓄所,教师是储蓄者。”[2]学生在实践教学中的主体地位完全失落,彻底成为被动的“物”,作为人的生命特征丧失殆尽。

(二)物化与简化:职业本科教育实践教学的“唯技术性”风险

自马克斯·韦伯通过“合理性”的概念将价值理性和工具理性划分开后,工具理性便以效率性与客观性被人们所推崇。技术作为工具理性的核心表征,在职业专科教育实践教学中得到了广泛的应用与认可。但技术在帮助学生技能形成的同时,也使得工具理性在实践教学中逐步走向失控。根据工具理性的价值取向,职业教育中人依存于技术,并受技术的规约与蚕食[3]。传统认知科学的计算—表征模式正是建立在韦伯关于工具理性的架构之上,这就造成教师在实践教学过程中过分青睐客观的、程序化的工作技术,从而忽略了学生作为“人”的存在。但是,就本质而言,实践教学不仅是一门教会学生谋生、成才的技术,更是一门求真、尚美的艺术,其核心旨归是帮助学生成长为一个“完整的人”,而不仅仅是“技术的人”。正如劳伦斯所言:“今天,我们不问怎样使一个孩子成为一个完整的人,而是问我们应当采用什么技术,使他成为关心生产物质财富的世界中一颗光滑耐用的齿轮牙。”[4]同时,由于对传统认知科学“计算机隐喻”观的虔信,教师认为只要遵循预设的程序开展实践教学活动,就能顺理成章地帮助学生形成职业技能。故此,在实践教学中,教师通常高度重视预设,却忽视了生成,复杂、丰富的实践教学被异化成了简单、线性的工作流程。

(三)弱化与退化:职业本科教育实践教学的“去情境性”风险

本科层次职业技能的形成区别于专科层次岗位技能的熟练操作,其目标是解决企业生产实践中的非良构问题,需要学生生成主客一体、知行合一的具身性认知结构,故教学应尽可能在真实的职业环境中进行[5]。然而,长期以来影响职业专科教育实践教学的传统认知科学却强调,认知的形成始于各类抽象符号的输入,经大脑的计算加工,终于符号编码的输出。在这种情况下,认知的形成既不需要关注认知主体所存在的现实情境,也不需要关注认知主体的心理状态,也就是说,计算—表征的认知观是完全去情境化的。秉持如此观点,教师在实践教学过程中就会过分强调显性知识与客观知识的意义,却忽视缄默知识与主观知识的重要价值,最终造成实践教学的“理论化”。就本质而言,实践教学并非理论教学的“泡水馒头”,而是对理论教学的深化与检验,是学生职业技能形成的核心环节。在真实的工作世界中,学习者也并非计算机那样冰冷、程式的人工智能,其认知活动与自身的主观意念、动机指向、现实需要等密切相关,浸身于真实工作情境更有助于认知的具象化发展。

三、职业技能形成研究的新趋向:第二代认知科学

从第二代认知科学的具身认知观出发考察,职业技能是一种具身的存在,职业技能形成本质上是个体认知具身化的应然表现。因此,职业技能的形成不仅是大脑的责任,更是身体的责任。厘清具身观下职业技能形成的复杂动力学模式和基本规律,能够为职业本科教育实践教学有效开展奠定坚实基础。

(一)具身观下职业技能形成的理论分析框架——复杂动力学模式

诞生于20世纪80年代初期的复杂性科学以复杂动力系统为主要研究对象,为人们更好地探索世界和改造世界提供了新的认知思路和方法论指导。故此,现代物理学家斯蒂芬·威廉·霍金(Stephen William Hawking)盛赞“21世纪将是复杂性科学的世纪”。整体而言,复杂动力系统主要具有三个基本特点:其一,复杂动力系统内部具有众多相互影响的组分,这些组分的成分既可以是单一的,也可以是混杂的;其二,复杂动力系统呈现的各种行动并非由某个特定组分控制,而是具有自组织性;其三,复杂动力系统的各种自组织行动难以通过逐个厘清系统组分的个体行动来推断整体框架,这种行动往往会以涌现的方式展现出来[6]。

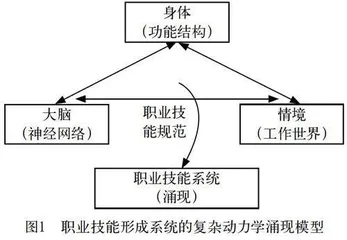

20世纪90年代以降,许多持具身认知观点的研究人员开始尝试使用复杂动力系统理论来解释人类认知和技能发展的不确定性和复杂性,由此开创了认知研究的动力学范式。借助动力系统理论分析可知,职业技能形成系统是一个动态的、复杂的动力学系统,是以职业技能规范为导向,囊括身体功能结构、大脑神经网络与工作世界情境等众多要素交互耦合、互相依存、不断生成的系统(如图1)。

职业本科教育实践教学的最终旨趣是为了促进学生职业技能的形成,这就需要对职业技能形成系统有一个更为准确的理解。在职业技能形成系统中,身体扮演着核心角色,它承载着大脑并将其嵌入至工作世界的职业情境之中,引导着学习者职业技能的生成,可用函数表达式表示为V=f(B、C、S)t。在这当中,V表示职业技能(vocational-skill), B表示身体(body),C表示大脑(cerebra),S表示情境(situation),t表示时间(time),函数f(function)为非线性函数。由此可以发现,职业技能的形成既不是行为主义所认为的由外部环境引起的刺激—反应模式,也并非第一代认知科学所强调的计算—表征模式,而是一个由身体—大脑—情境之间相互作用、相互影响而形成的复杂动力系统的涌现模式。

在职业技能形成的复杂动力学过程中,身体、大脑和情境交互作用,共同形塑了一个非线性、自组织的“具身—嵌入”式动力系统[7]。换言之,职业技能、身体、大脑、情境等要素都并非孤立地存在,而是一个交互联系的有机整体。其中,职业技能规范(不同的职业有不同的标准与要求)是职业技能形成系统的目标与引领,大脑的功能是利用神经元之间以突触相互连接而搭建的神经网络干预职业技能的形成过程,而且任何一个职业技能的形成都需要不同神经元的参与,不同的职业技能就在大脑中构筑了不同神经网络结构。因此,知识系统不是从外部“输入”的,而是在学生个体大脑中有机生成的,在具体的行动情境中,其内化于个体的有机成分将能很快地从内部“输出”,迅速转换为实用而有效的行动[8]。但是,职业技能形成活动并非仅由大脑独立参与完成,作为职业技能认知的主体,身体可以觉察到由外界环境刺激而形成的技能反应,并能够在大脑和身体技能系统之间下达异质性的职业技能认知任务,从而达到对职业技能认知的全方位调节。不可否认的是,不同人身体结构功能的差异(如身体的协调度、敏感度等),也会在一定程度上影响职业技能形成的速率与质量。情境是一个人在进行某种行动时所处的特殊背景,情境的“境”, 必须“有我而在”[9]。职业技能形成和情境的交互关系集中凸显为情境的可供性特质,即动作语言具有先于话语语言的认知优先权[10]。也就是说,情境不但是人体知觉的客体,更为人体知觉提供来源与支撑,从而生成知觉—情境—动作相互影响的连接。正如皮亚杰所言:“人从出生开始,便通过身体动作与周围世界进行交互作用。”[11]此外,身体动作与情境之间多样化的作用与交互,一方面可以促进大脑的理解与记忆,另一方面还能够把大脑记忆保存在特定的职业情境之中。

职业技能形成作为一个复杂的动力系统,具备以下五个基本特征。一是整体性。职业技能的习得本质上是身体、大脑与情境等子系统之间交互影响、相互制约的最终形态,这是一种整体性的功能表现,如职业技能的高峰体验就是其发展至流畅化状态的表现形态。二是动态性。职业技能的学习是一个不断发展变化的动态过程,由多种异质性的组分协同构成,而这些组分又错综相连地交互作用,任何其中一个组分发生变化,都会引发其他组分发生改变。三是非线性。职业技能的形成与精深并非行为主义强调的线性发展模式,即不是不同组分的简单累加,其形成过程既有高峰也有低谷,是一种非线性的发展模式。四是生成性。职业技能的形成也并非传统认知科学所强调的抽象符号的输入、计算与输出的冰冷的无意义过程,学习者身体的体认功能可与技能直接产生联系,即技能是有体认导向的技能,体认总是导向技能的体认,而职业的意义正是在职业技能的不断习得过程中自然生成的。五是涌现性。职业技能的获得是多种组分在不同阶段、不同范围、不同层次的整体涌现,既不由学习者的内部系统决定,也不由情境的结构样态决定,而是学习者身体与情境交互耦合、相互作用的“涌现”。