学生视角下工程教育认证成效的实证研究

作者: 刘声涛 刘旭 刘清清 张煜灵

摘要: 工程教育认证是高等教育质量保障重要方式之一,我国自2016年成为《华盛顿协议》正式缔约成员已过去7年,有必要考察其成效以进行针对性改进。研究采用全球“研究型大学本科生就读经历调查”,使用2017~2018年度A校调查数据分析参加工程教育认证专业学生学习与发展。结果表明,参加工程教育认证专业学生对课程挑战度、教师支持度、资源满意度、能力增长总体上持肯定态度,他们在知识整合性学习、检验判断性学习、沟通交流类教师支持、课程参与等方面的评价都显著高于未参加工程教育认证专业学生,在部分反思提升性学习、教师反馈、资源满意度、态度类教师支持上的评价未显著高于或显著低于未参加工程教育认证专业学生,在学习成果上的自评与未参加工程教育认证专业学生也无显著差异。建议参加工程教育认证的专业应更加重视成果导向教育,在贯彻落实成果导向教育时要更加注重以高质量环境支持学生成长,促进学生课程参与,聚焦学生能力发展。

关键词:工程教育认证;课程挑战度;教师支持度;资源满意度;课程参与;学生学习成果

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2023)03-0073-11

一、研究问题

工程教育认证即工程教育专业认证,是专业性的认证机构会同该专业领域的高校、产业界专业人员评价专业的工程教育质量的过程[1],是当今国际工程教育质量保障的通行做法。在我国,教育部于2011年下发《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》明确提出,要“建立学校自我评估、院校评估、专业认证及评估、国际评估和教学基本状态数据常态监测为主要内容,政府、学校、专门机构和社会多元评价相结合,与中国特色现代高等教育体系相适应的教学评估制度”。时任教育部高等教育教学评估中心主任吴岩认为,该项制度是“‘五位一体’评估制度创新”及“新时期高等教育评估制度的整体顶层设计”[2]。工程教育认证已成为我国高等教育质量保障体系的重要组成部分。我国于2006年开始全国工程教育认证试点,2013年成为国际上最具影响力的本科工程教育专业互认国际组织《华盛顿协议》的临时签约组织,并将通过工程教育认证作为“卓越计划”试点专业的基本要求[3]。2016年,我国成为《华盛顿协议》正式缔约成员。

在国家政策引导下,我国高校参与工程教育认证的积极性不断增强。根据中国工程教育专业认证协会、教育部教育质量评估中心发布的已通过工程教育认证专业名单,截至2021年底,全国共有288所普通高等学校1 977个专业通过了工程教育认证,涉及机械、计算机、材料等24个工科专业类,其中20个以上专业通过工程教育认证的高校有3所,10个及以上专业通过工程教育认证的高校有79所[4]。

工程教育认证关乎大量人力、物力、财力的投入,更关乎高等工程教育质量及其提升。随之而来的一个重要问题是:工程教育认证是否真正有效保障和提升了工程教育质量?中共中央 国务院于2021年印发《深化新时代教育评价改革总体方案》,明确要求教育评价要“坚持科学有效”。工程教育认证是评价工作的一种,有必要考察其成效,对此我国尚缺乏专项实证研究。本文基于大学生就读经历调查数据,通过比较参与和未参与工程教育认证专业学生的学习和发展状况,对工程教育认证成效进行实证研究,为我国工程教育认证的后续发展提供对策。

二、文献回顾

要评估工程教育认证成效,首先要明确工程教育认证的目的及其达成方式。《华盛顿协议》所属国际工程联盟(International Engineering Alliance,IEA)将《华盛顿协议》界定为:“负责认证工程专业学位的机构之间的国际协议。它确定(建立)了所有这些机构的工程教育专业(认证)标准的基准。”[5](P4-11)《华盛顿协议》确定的基准是对本科毕业生的质量要求,包括专业培养目标是培养工程师,毕业生应具备广泛的前沿知识以及解决复杂工程问题的技术与非技术能力。在2021版《华盛顿协议》中,其质量要求具体包括工程知识、问题分析、设计/开发解决方案、研究、使用工具、工程师与世界、伦理、个人与团队、沟通、项目管理与财务、终身学习等11项学生学习成果标准。和传统教育相比,《华盛顿协议》体现了教育的范式转变:从注重输入性要素转变为注重输出性要素,即学生学习成果。《华盛顿协议》基准在我国《工程教育认证标准》中对应的是培养目标、毕业要求,在此基础上,我国还加上了课程体系、学生、持续改进、师资队伍、支持条件等质量管理标准,构成了既关注培养过程,又关注培养结果的标准。因此,考察我国工程教育认证成效需要同时考察参加并通过认证的工程教育专业在人才培养过程及人才培养结果上的质量。

参与工程教育认证需要资源的投入,同时还面临转变教育范式的挑战,这引发了对工程教育认证成效的关注。有学者发出“工程教育认证是积极改变的机会还是海市蜃楼?”的疑问[6]。由于社会环境、教育体制机制、教育发展阶段等的差异,工程教育认证成效在不同地区是不同的。2002年,美国工程和技术鉴定委员会(Accreditation Board for Engineering and Technology,ABET)委托宾夕法尼亚州立大学高等教育研究中心开展一项为期三年半的研究,用以评估成果导向的工程认证标准(EC2000)是否产生了预期的影响,该研究命名为“工程变化:EC2000影响研究”。研究面向教师、专业负责人、高年级学生、校友、雇主进行问卷调查,并使用专业协会和学校数据库,收集参与工程教育认证专业的学生学习成果、院校和专业特征、行政政策和组织影响、课程和教学、教师文化、持续改进实践、认证过程的信息,分析EC2000对专业办学、学生学习经历及学习成果的影响,最后得出了“成果导向的工程认证标准能保障工程教育质量”的结论[7]。我国台湾地区2007年加入《华盛顿协议》,学者张佩芬及其团队成员就工程教育认证的影响面向院系主任、教师、学生及雇主进行问卷调查及访谈,得出“台湾工程教育认证偏向评估整体教育的质量,缺乏对评估机制的深度审视,老师们难以评估认证前后学生核心能力似乎否有变化”等结论[8-9]。

我国大陆目前对工程教育认证成效的实证研究很少,部分学者在文献中对我国工程教育认证现状、问题有一些思考、评论,体现了他们对工程教育认证成效的关注和担忧。如戴先中在谈到我国高校对工程教育标准的认识时谈到,“不少学校和专业‘抱怨’目前认证标准的要求太高,又太复杂,要求放松标准。相反,国内一批顶尖工程专业认为认证标准要求太低,再加上同样认为认证标准要求太复杂,而不愿意参与”[5](P4-11)。总之,不管是认为认证标准低还是高的学校,都认为认证标准太复杂。此种状况下,工程教育认证成效难免让人担忧。针对我国工程教育认证中毕业要求指标点分解实践,戴先中指出指标点分解下工程教育教学系统运行流程“分歧最大、意见最难统一,说是乱象,一点也不过分”[10]。上述观察和思考表明,正式、规范地考察我国工程教育认证成效,并据此进行针对性改进非常必要。

要评估工程教育认证成效,首先要明确评估视角。对于教育成效,高教界多主张应从关注外部的资源、声望转向关注内部的增值、发展,特别是以学生参与和学生学习成果获得来衡量。

学生参与(Student Engagement)概念的提出者乔治·库(George D.Kuh)认为,学生参与是指学生参与高质量教育活动的程度以及学生对支持学习和发展的院校环境的感知程度[11],也即学生参与包括个体投入、院校环境感知两个成分,它们被证明与预期的大学学习成果高度相关。库的观点在很多研究中得到呼应。拉尔夫·泰勒(Ralph Tyler)、罗伯特·佩斯(Robert Pace)、亚历山大·阿斯汀(Alexander Astin)都以不同表述强调了个体投入,而文森特·汀托(Vincent Tinto)、内斯特·帕斯卡雷拉(Ernest Pascarella)等都强调了环境感知。库在“学习参与”概念表述中将学生对院校环境的感知和学生个体投入并列,有学者认为这在一定程度上混淆了学习投入的本质内容和影响因素,主张将两者区分开来[12]。我国学者陆根书结合相关研究,提出大学生学习经历的概念模型,即大学生的学习经历可以从学生投入学习与发展活动中的状况,以及学生感知的学校是如何支持和鼓励其积极投入学习与发展活动中去的状况两个方面来分析[13](P53-61)。

学生学习成果也被称为学习收获、学习成效、学习结果、学业成就,是高等教育质量的核心和最直接的证据,目前已是国际与区域、国家、高校等层面高等教育质量的关注焦点。我国明确了学生学习成果在高等教育评估中的重要性。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》明确提出建立高等学校质量年度报告发布制度,将学生学习成果列为质量年度报告内容之一。在工程教育认证中,“成果导向”是三大理念之一。学生学习成果用于教育质量评价,一是要明确学生学习成果的构成,二是要开发学生学习成果的评价方法。如前所述,《华盛顿协议》将专业教育培养目标具体化为11项学生学习成果。美国学生学习成果评估研究所(National Institue for Learning Outcomes Assessment,NILOA)2013年的调查表明,三种常用的学生学习成果评估方法分别是全国性学生调查(占85%)、量规(占69%)和基于课堂教学的评估(占66%)[14]。美国高等教育认证委员会(Council for Higher Education Accreditation,CHEA)的研究表明,参与认证的大学和专业使用全国性及自行开发的调查问卷、标准化及自行编制的考试、档案袋等方法收集学生学习成果数据[15]。总之,学生学习成果评估的方法既包括以测验为代表的直接评价法,也包括以调查为代表的间接评价法。

“研究型大学本科生就读经历调查”(The

Student Experience in the Research Univer-sity,SERU)是有代表性的调查学生参与和学生学习成果的工具之一,这项调查由加州大学伯克利分校组织发起,其测量学质量经过了专家团队的检验。全球包括北美大学联盟的多所顶尖公立大学及英国、日本、中国等国的多所一流大学使用该调查工具。在我国,SERU已广泛用于大学本科生学习与发展研究,如研究型大学本科生学习投入现状研究[16-17]、研究型大学本科生核心能力及其发展研究[18-19]、研究型大学本科生学习经历影响因素研究等[20-21]。从研究趋势来看,应用SERU进行的实证研究一方面更注重国际比较——寻找我国的国际定位并为今后的发展提供参考,另一方面更注重国内高校不同群体的比较,如以转专业意向、自主招生、是否第一代大学生作为群体分类依据,以为不同群体的大学生发展提供参考。本研究属于后者。

三、研究设计

(一)调查工具和样本构成

研究采用的调查工具是全球“研究型大学本科生就读经历调查(SERU)”。A校自1995年开始参加工程教育认证,迄今共有16个专业共计26次参加并通过工程教育认证(部分专业多次参加并通过)。在A校2017~2018年度SERU调查中,有参加工程教育认证专业的二、三、四年级学生样本共702人,未参加工程教育认证专业的二、三、四年级学生样本共372人,所有参加工程教育认证专业均通过了专业认证。一年级因为入学时间较短,未纳入样本中。

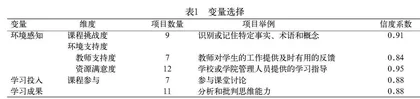

(二)变量选择

本研究采纳乔治·库及陆根书等学者的观点,通过比较参与和未参与工程教育认证专业学生的环境感知、学习投入以及学习成果来考察参加工程教育认证专业学生的学习和发展经验,以此来反映工程教育认证成效。环境感知由课程挑战度、环境支持度构成。其中,课程挑战度又分为在事实支持性学习、知识整合性学习、检验判断性学习、反思提升性学习上的挑战度;环境支持度又分为教师支持度、资源满意度。学习投入由“课程参与”来表征。课程挑战度、教师支持度、课程参与都是询问学生经历所列教育活动的频率,分为“从未”“难得”“偶尔”“有时”“经常”“频繁”六个等级,学生对这些选项的选择分别赋值1~6分。环境支持中的资源满意度包括学生对图书资源、课程、教学、学习指导、多样化学习经历等的满意度,分为“非常不满意”“不满意”“较不满意”“较满意”“满意”“非常满意”六个等级,学生对这些选项的选择分别赋值1~6分。学习成果方面由学生评价刚入学时及目前在所列能力上的水平,分为“非常差”“差”“一般”“好”“非常好”“优秀”六个等级,学生对这些选项的选择分别赋值1~6分。变量具体情况如表1。