文理兼收背景下地理科学师范生教育研究

作者: 孙芮 仲俊涛 张梦娇

【摘要】地理学在高中教学与大学教育之间存在明显错位,高校实施地理科学(师范)专业文理兼收体现了新的专业精神,对促进地理学科专业发展具有积极意义。通过问卷调查,对地理科学专业文理兼收背景下地理科学师范生的学习情况进行调查,并以“中国地理”课程为例,对文理兼收班级学生培养方法进行探究。研究发现,在地理科学专业文理兼收背景下,文科背景学生地理基础扎实、地理思维相对活跃,在学习过程中能够发挥一定的“鲶鱼效应”。文章针对“中国地理”课程培养方法,提出以地理基础扎实学生为中心成立互补小组,采取分组、分层的学习形式,充分发挥不同背景学生的优势,带动其他学生共同学习、共同进步,提升教学效果,为地理科学师范生成为优秀的中学地理教师奠定基础。

【关键词】文理兼收;地理科学师范生;培养方法;中国地理

【中图分类号】G642.0【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)12—0028—06

由于地理学科的交叉性特点,地理学在高中教学与大学教育之间存在明显错位,相较于其他学科的设置具有显著特殊性。高中地理学科在“3+X”高考模式下属于文科范畴,但在大学教育中,地理学则属于理学,全国高校地理科学师范生绝大多数也以高中理科生招生为主。因此,在大学地理科学专业中,存在大量学生对学科不了解、没兴趣、没基础的窘境,造成地理科学师范生学习的积极性和主动性不足,直接影响到地理科学师范生核心素养的培养,进而影响中学地理教师质量。这一问题正逐渐得到国内一些师范类高校的重视,为了适应人才培优需要,相继有一些学校对地理科学师范生实施文理兼收政策,以期为培养复合型人才奠定基础。

关于文理兼收地理科学师范生培养问题,金姝兰等研究发现,高校地理专业招生实行文理兼收体现了新的专业精神,是适应地理学科综合性和实用性发展的需要,有利于所培养的人才满足就业市场需要,但高校地理专业招生实行文理兼收,也给专业教学带来一些问题[1];吴乐知等根据全国高师地理科学专业文理兼收招生情况、培养方向及课程设置,以湖北师范学院地理科学专业学生高考成绩、在校学业成绩、毕业后就业状况为基本数据,通过定性与定量分析,对高师地理科学专业学生培养模式进行相关反思,并探究有效的地理科学学生培养模式[2];吕蕾研究发现,由于专业基础与兴趣爱好不同,文理科背景的学生在一些课程的学习上差异显著,进而影响其专业取向[3];类延忠认为大学本科阶段地理师范专业的学生分别来自高中文科和理科,其中理科生过半,地理在高中阶段被划分为文科,但在大学则划为理工科,地理科学的广泛性、科学性、区域性使其兼有文理科的特点,因此对于来自不同背景的地理师范生在大学的专业学习及今后的专业发展上,有着各自的优缺点,在师范生培养方面也应各有侧重点。

针对地理科学师范生核心素养问题,学术界也开展了相关研究。关于地理科学师范生培养的核心素养,叶松林发现地理科学师范生在教学实践中暴露出理论功底不扎实、知识与观念陈旧等问题[4];李小燕通过问卷调查发现,陕西理工大学地理科学师范生地理核心素养整体掌握水平不高,其中,地理实践力和综合思维明显较差[5];张广花等通过问卷形式对河南大学、信阳师范学院、南阳师范学院地理科学专业师范生的素养现状进行了调查,发现整体上地理师范生的素养水平不高,具体表现在对从事教师职业的态度不够坚定,本体性与条件性基础知识均有待加强,教学技能水平偏低及地理实践能力、创新能力较弱等方面[6]。

青海师范大学地理科学专业从2020年开始实施文理兼收,这种转变也为地理科学师范生培养提出了新挑战,在文理兼收背景下,如何更好地培养地理科学师范生,值得深入研究。笔者利用问卷调查法对青海师范大学地理科学专业文理兼收背景下地理科学师范生的学习情况进行研究,并“以中国地理”课程为例探究文理兼收背景下地理科学师范生的培养方法,以期为地理科学师范生的高质量培养提供参考。

一、研究方法与数据

针对文理兼收背景下地理科学师范生的基础学习情况和在“中国地理”课程学习过程中体现的差异性两个核心要素设计“不同背景地理科学专业中国地理知识及学习情况”调查问卷,发放对象为青海师范大学地理科学师范生,通过比较纯理科和文理兼收背景地理科学师范生对“中国地理”课程的学习情况,进而为以后地理科学师范生的培养建言献策。

此调查问卷包括五部分,共41题,第一部分到第五部分分别是了解学生基本情况、学习情况、“中国地理”课程的学习情况、学习方法和理念分析、对地理科学专业文理兼收和“中国地理”课程的建议。调查问卷共收取问卷368份,其中有效问卷为339份,有效率92.12%,相关数据采用SPSS软件进行多因素交叉分析。

二、结果分析

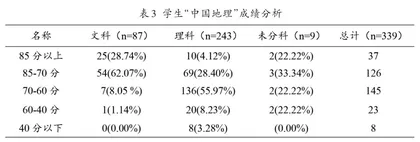

1.基本情况分析。通过分析表1可知,339份问卷中有理科生243人,占比为71.68%;文科生87人,占比为25.67%;另有2.65%未分科学生,说明青海师范大学实施文理兼收以来报考地理科学专业的学生以理科生为主,文科生比例虽较低,但这种转变具有创新性。对于选择地理科学专业的原因,文科生中85.06%的学生表示是因为个人兴趣,且有90.80%的文科生报考地理科学专业为一志愿;而理科生中仅有14.81%的学生表示是由于个人兴趣选择此专业,24.28%的理科生受家长和老师影响选择此专业,43.21%的理科生表示受成绩限制选择此专业,仅有53.91%的理科生报考地理科学专业为一志愿,表明地理科学师范生中存在大量学生对学科不了解、兴趣不高、被选择的窘境。因此地理科学专业实施文理兼收具有创新性的同时,也对地理科学师范生的培养方式和教育教学工作提出了新挑战。

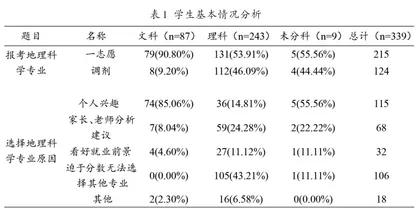

2.学习情况分析。数据显示,大部分学生表示从入学到至今对地理科学专业感兴趣,也有2.52%的学生表示对地理科学专业不感兴趣。因此,探究如何激发学生学习热情具有重要意义。由表2可知,对比文理背景学生在中学和大学的平均地理成绩,文科生中成绩位于85-70分和85分以上较高成绩区间的学生比例远大于理科生,其中,以大学平均成绩为例,文科生中学生占比分别为40.23%、50.57%,理科生中学生占比则为20.99%、1.23%;理科背景学生的“中国地理”成绩主要位于70-60分较低成绩区间内,理科生中学生占比达67.08%,文科生中学生占比仅为5.75%,说明文科生整体成绩比理科生高,对知识的掌握程度更好;此外,86.16%的学生感觉自己地理基础薄弱,其中理科生占比达78.10%,文科生占比21.17%;82.39%的学生认为同学成绩好与他具有文科背景有关系,91.82%的学生认为在学习过程中文科背景学生更有优势。综上说明地理科学专业实施文理兼收模式增加的文科生相较于理科生而言,经过高中三年对地理学科的系统性学习,地理基础扎实、地理方法熟练、地理思维相对活跃,在班级中能够发挥出鲶鱼效应,带动学习氛围,从整体上拉动学习成绩和学习效率。

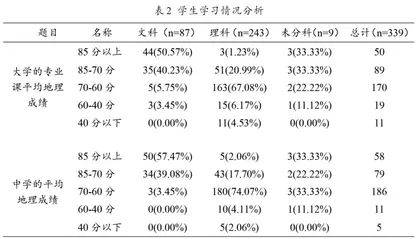

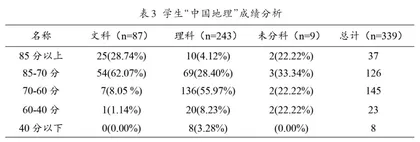

3.“中国地理”学习情况分析。“中国地理”课程是培养地理科学师范生非常重要的一门基础性课程。由表3可知,有9.15%的学生“中国地理”成绩不及格,且文理背景学生成绩的区间分布较为不均。学生的“中国地理”成绩主要位于85-70分区间内,文理背景学生中分别有62.07%和28.40%学生的成绩位于此范围,随着成绩分数变高,文理背景学生的比例有降低但文科生中的学生占比远大于理科生,在85分以上成绩区间内,文科生和理科生中的学生占比分别为28.74%和4.12%,此外,文科生中仅有8.05%的学生成绩位于70-60分范围内,同一成绩区间内理科生达55.97%,此外,理科生中有11.51%的学生的“中国地理”成绩不及格。综上说明文科背景学生对知识的掌握程度和应用情况比理科背景学生更好,整体成绩也更高。其次,对学生“中国地理”成绩不理想的原因进行调查分析发现,大部分文科生表示由于粗心,理科生表示基础不扎实、没有掌握学习地理的方法和技巧、粗心等,说明虽然学生整体成绩较为理想,但需加强对“中国地理”基础知识和学习方法的掌握。

4.学生学习方法与理念分析。研究数据显示,文理背景学生在地理学科的学习方法和理念方面存在巨大差异。文科生多在相关地理公式学习和计算、地理数据的计算和处理方面存在困难,理科生多对地理地图学习、制作和基础知识、基本概念理解等方面存在困难,由此体现出不同背景学生在学习能力和方法上的差异性。文科生经过对地理学科的系统性学习,对地理学习方法和技巧掌握更熟练,分别有85.53%、83.64%和93.70%的学生表示文科生对地理知识的掌握程度、融会贯通能力更强、地理思维更活跃。93.71%的学生表示,在地理合作学习中文科生具有优势;80.31%的学生表示,在合作学习中更倾向于选择文科生,其中理科生占比达76.25%;另外,有14.35%的学生表示希望与理科生一起合作学习。说明不同背景学生在地理学习能力与思维方面存在差异,文理互补可将差异转化为资源。相对而言,文科背景学生对学习地理的方法掌握程度更好、地理思维更活跃,在学习过程中更具有优势。

5.对地理科学专业文理兼收分析。数据分析显示,79.25%的学生认为地理科学专业文理兼收优势大。一方面有利于博采众长、吸收不同基础的人才,均衡互补。地理学是一门交叉性学科,是文科中的理科,需要理科生的理科思维,结合文科背景学生扎实的基础知识与活跃的地理思维,两者兼收可以让彼此看见差距,相互学习,共同进步。另一方面扩大了学生专业选择机会,能吸引更多对地理感兴趣的学生,形成较好的竞争环境和学习氛围,有利于提升学习效率和教学质量。

三、讨论

1.文理兼收的培养模式。地理科学专业实施文理兼收是与学科发展及社会需求相适应的,改变了以往只招收纯理科学生的状况,这种转变是积极且具有开创性的,对促进地理学科专业发展有积极的现实意义——调整了生源结构,改善了学生缺乏地理学习兴趣和地理基础薄弱的状况。但由于学生地理基础和素养层次不一,这对学校学生培养模式和教学工作提出了新挑战,需要认识到不同背景学生基础知识、逻辑思维的差异,并将这些差异转化为资源,重视文理背景学生思维和能力的互补性,在互补的基础上扬长避短、取长补短。充分发挥不同背景学生的思维和能力优势,提高学习效率;因势利导,提升地理科学师范生培养质量,使培养的人才满足新时代就业市场的需要,进而提升未来中学地理教师质量。

2.文科背景学生在学习过程中能够发挥出鲶鱼效应。地理科学专业实施文理兼收可充分发挥文科生的鲶鱼效应,以地理基础知识扎实学生帮助基础薄弱学生,提高学习积极性。对于基础较差、学习兴趣低的班级,学生学习往往缺乏主动性和积极性,课堂氛围沉闷、学习效果差,当班级有几名热爱地理、基础较好的学生时,让这部分学生在班级中起到积极带动作用,提高地理科学师范生的主动性和学习乐趣,同时也对授课老师从知识储备、趣味性等方面提出了更高的要求,利于因势利导,提升地理科学师范生培养质量,为地理科学师范生成为优秀的地理教师奠定基础。

3.基于“中国地理”课程探究文理兼收背景下地理科学师范生的培养方式。“中国地理”课程是培养地理科学师范生的一门基础性课程,课程内容包罗万象,不仅涵盖了人文、经济两个学科模块,还涉及自然环境、自然资源与社会经济发展以及中国历史文化知识,是一部集理论性、实用性为一体的教材。教材内容都与学生日常生活息息相关,是学生认识世界的基础,也是认识祖国自然和人文地理最基础的课程,不仅有利于我们直观地认识国家的地理环境现状,也是提升地理科学师范生自身素质的基础性课程之一。高校的人才培养模式与学生的学业发展有着密切的联系,合理的人才培养模式可以有效提高学生的学习质量,并使其在毕业后获得更好的发展。因此,基于“中国地理”课程探究文理兼收背景下地理科学师范生的培养方式具有典型性、科学性、合理性。

四、对策建议

由上述调查结果分析,地理科学专业实施文理兼收的培养模式具有创新性,有利于博采众长、吸引人才,但这也给专业教学和学生培养提出了新挑战。在文理兼收背景下,如何更好地培养地理科学师范生,针对不同学科背景学生的异同选择实用性强的教学方式,提高地理科学师范生学习效率和质量,有以下建议。

1.充分认识地理科学专业不同背景学生的知识基础、学习能力等方面的差异。教育对学生培养重点不一致,因此不同背景学生之间的差异是不容忽视的。文科生注重对文字和语言的逻辑与思考,接触的知识文字性强,更偏向人文社科,较理科生而言更为感性;而理科生接触的多为公式、定理和数据,属自然科学范畴,习惯用严密的推理方法解决问题,逻辑性、理性思维强,但理科生只有一年的高中地理学习经历,部分学生在学习大学地理课程时面临对地理学科了解程度不深、不感兴趣、基础薄弱的窘境。因此,实施文理兼收要充分认识到文理生在知识基础、学习能力等方面的差异,实施合适的培养模式以满足不同背景学生的学习需求。这就要求教师要充分“备学生”,了解班级学生的构成、地理基础知识和学习能力差异等状况,有针对性地设置教学目标、选择适当的教学方法和适宜的教学内容提高学生学习的积极性,满足不同学生的学习需求,促进学生对知识的感知、深入理解,形成整体化、系统化的知识体系,激发学生对地理学习的兴趣和积极性,达到课程的教学目标并提高教学质量[7]。