用好背景资料 促进古诗教学

作者: 刘国红【摘要】运用背景资料讲解古诗,是小学古诗教学的重要方法之一。但是,很多教师在课堂教学中运用古诗背景资料的效果却不甚理想。文章以《秋思》《泊船瓜洲》两首诗为例,明晰了背景资料在小学古诗教学中的重要作用和教育价值,并提出反思,以探索小学语文教学中运用背景资料的实践性路径。

【关键词】小学语文;古诗;背景资料;课堂观察;路径

【中图分类号】G623.2【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)12—0089—04

在小学古诗教学中,教师经常会借助背景资料帮助学生理解古诗词,以期促进学生对古诗内容的深度理解,发展学生的高阶思维。这无疑是教师在教学实践中摸索出来的一种行之有效的教学方法。但是,笔者在观看课堂教学实录视频和深入教室进行课堂观察时发现,同样是执教《秋思》和《泊船瓜洲》,有的课堂,教师运用背景资料收到了良好的教学效果,有的课堂却收效甚微。为何会产生如此大的差异?下面,笔者就此谈谈自己的看法。

一、背景资料在教学中的价值

背景资料是小学语文课堂教学中的补充素材,可以通俗地理解为非原内容的外部资料,也就是对课堂教学有促进作用的文本、图片、视频、音乐等[1]。在小学语文课堂教学中,通过补充和使用与教学内容相关的资源,能够丰富教学内容,使教学内容的呈现更加充分,能够帮助学生理解教学内容,提高学生的学习兴趣。

(一)背景资料蕴含传统文化

古诗既是时代的产物,也是诗人当时心境的外在表现,因此其具有主观性和时代性,呈现在读者面前的每一首古诗都是陌生、有距离的阅读材料。作为普通读者,在理解古诗时会有一定的困难,需要借助背景资料加深理解。因此,在阅读学习古诗时应该有目的地查阅背景资料,重点关注时代背景、人物简介、文化常识等具有传统文化意味的知识。读者在运用背景资料加深理解古诗的同时,也提高了文化修养,在潜移默化中传承了中华优秀传统文化,厚植了文化自信。

(二)背景资料具有学习价值

教科书中的每一首古诗都是精挑细选出来的,按一定的逻辑顺序编排,以期促进学生语文核心素养进阶的学习材料,具有梯度性和进阶性。就单篇古诗而言,呈现在教师和学生面前的只有古诗文本,以及围绕古诗内容设计的背景插图和课后练习题,教科书对古诗作者的介绍也是一笔带过,学生要想深入理解古诗,需要借助更多的背景资料,通过知人论世、图文结合、前后勾连等方法进行深度学习。

(三)背景资料具备教育功能

单元整体教学要求教师围绕单元人文主题,紧扣语文要素,在充分理解单元学习目标的基础上,针对单篇课文或单元整体创设真实的学习情境,制订进阶式的学习任务群计划,组织学生开展具体的学习活动,促进学生的深度学习。

二、背景资料在古诗教学中的有效性运用

在小学古诗词教学中,究竟怎样运用背景资料教学效果更好?这就需要教师聚焦优质的古诗课堂教学,探寻教师使用背景资料的有效性背后的“密码”。笔者以《秋思》和《泊船瓜洲》两节优质课为例,分析一下背景资料在课堂教学中的有效运用。

(一)凭借意象拓展背景资料

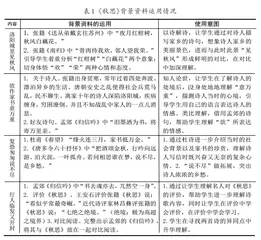

古诗中的意象是诗人表情达意的重要凭借,很多意象经过诗人的反复运用,成为特殊情感和志向的代名词。同样的意象运用到不同的古诗当中,其表达的情感却是共通的。在解读古诗时,可以运用以诗解诗的方法,将与之相关或相近的古诗作为背景资料,来寻觅诗人的诗心。《秋思》一课中,教师借助《送从弟戴玄往苏州》《南归》《归信吟》《春望》当中的相关诗句,帮助学生理解“秋思”(见表1)。

在教学中,执教教师重点抓住“见秋风”“意万重”“又开封”等教学要点,依据背景资料创设学习情境,逐步推进课堂教学,达到了“知诗意,悟诗情”的教学目标。

1.“见秋风”奠定情感基调。针对“见秋风”,教师引导学生发挥想象,猜想诗人瑟瑟地站在洛阳城里低头向下看,看到了什么?抬头往上看,又会看到什么?秋风吹来了“八月十五中秋节”,每逢佳节倍思亲。此时,张籍想见却见不到的是什么?当学生结合诗句众说纷纭之后,教师顺势引出背景资料,“夜月红柑树,秋风白藕花”(《送从弟戴玄往苏州》)和“骨肉待我欢,邻人望我荣”(《南归》)两句诗,以诗解诗,让学生了解张籍想见的景色和人,然而此时的张籍什么也见不到,他满眼只有“洛阳城里见秋风”。对比中反差越大越能突出作者的心情。正所谓秋风秋雨愁煞人,一阵秋风吹遍了洛阳城,也凉透了诗人这一颗思念家乡的赤子之心。教师通过“见秋风”帮助学生奠定了整首诗的情感基调。

2.“意万重”激发表达欲望。当思乡的思绪越来越迫切,情感越来越浓烈的时候,诗人便有无数的心里话想和家里人诉说,然而此时诗人唯一能做到的便只有写信了,可是纸短情长,诗人为什么不回故乡去呢?在授课教师的引导下,学生提出了这样的问题。这时教师介绍了张籍的基本情况和当时的社会背景,学生通过知人论世,知晓了“意万重”蕴含了诗人说不尽道不明的复杂情感,那诗人究竟会说些什么呢?教师创设了具体的对话情境,诗人想和最爱的妻子说些什么?和年迈的父母说些什么?和年幼的子女说些什么呢?这样将诗句的内容通过学习情境向外延伸,激发了学生的表达欲望和深度理解。

3.“又开封”对比升华主旨。诗歌的前两句重点描写了占据诗人内心满满的思乡之情,它随秋风飘荡在偌大的洛阳城里;它随笔端流淌在小巧的书信纸上。而后两句着重描写了诗人一系列的动作,其中以“又开封”最为突出。授课教师将其作为教学点,让学生体会诗人寄信时的复杂心情,同样以诗人和邮差的对话情境为载体,让学生在理解诗人情感的基础上与邮差展开对话,在对话中沉浸式体悟诗人的心情。当诗人在邮差的再三催促下,这份寄托浓浓情思的家书终于让邮差带走了,小小的书信被带走了,仿佛也带走了诗人的心。教师出示背景资料“书去魂亦去,兀然空一身”,进一步解释,原来这样的感受不仅张籍有,诗人孟郊也感同身受,帮助学生理解诗人寄信后的精神状态。当然,张籍的《秋思》和孟郊的《归信吟》有相同之处,也有不同的地方。教师引导学生对比两首诗在内容和情感方面的异同点,升华对诗歌内容的理解。

(二)依托地图巧用背景资料

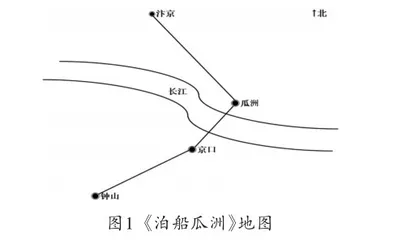

理解古诗词表达的情感,是课堂教学的重点与难点。教师运用背景资料,能够让古诗与学生的生活实践联系更加紧密。学生有了生活实际的亲身感受,能够更好地理解诗人的情感。因此,补充的背景资料就是一座连接古诗与学生的桥梁。《泊船瓜洲》一课中,教师以地图为教学媒介,将背景资料巧妙地运用在了课堂教学中。

1.以图猜诗。上课伊始,对诗人王安石的介绍,教师也是别出心裁,他不是直接介绍王安石的生平事迹,而是通过让学生猜图片中表现的是王安石的哪首诗?既回顾复习了学生的旧知,也将背景资料呈现的画面和古诗句建立了隐性联系。图片最能从直观上将抽象的诗句用生动形象的画面表现出来,观看图片也是学生从直观思维走向逻辑思维的起点。教师分别出示了关于《元日》《梅花》的图片,引导学生通过想象图景学习古诗,为接下来的学习指明了方法。

2.以图感知。《泊船瓜洲》这首诗中有三个地名,分别是京口、瓜洲、钟山。这三个地方与诗人的人生轨迹紧紧地联系在一起,不仅是诗歌中的重点词语,也是打开诗人心锁的钥匙。教师出示了一幅地图(见图1),在地图上标识了汴京的具体位置。这是教师创造性运用背景资料为教学支架的良好范例,地图上标出的指向标体现了跨学科思维,引导学生运用学过的数学知识,解决古诗学习的问题。学生通过自由学习诗歌内容,借助地图准确标出了诗中出现的地名。这样在空间上明确了诗人所处的位置和与之密切相关的地方。

3.串联地名。授课教师巧妙地在地图上将汴京、瓜洲、京口、钟山连在一起,连点成线,形成了一条诗人独有的活动路线图。借助行路图,可以切入不同时期诗人所处的位置和当时的心情,拓展了教学空间,也为引入历史背景资料搭建了支架。这样的教学方式打开了学生的读诗空间,也让其积累了生活经验。

三、运用背景资料的实践路径

在“以学为中心”的小学语文课堂教学中,教师借助背景资料开展教学都是为了促进学生的学习,潜移默化地让语文核心素养落地。

(一)找准教学要点,筛选背景资料

单元语文要素是落实单元教学的发展点,教师要把单元语文要素作为教学要点,在深度解读教材的基础上,凝聚教学主线,建立教材与新课标学习任务群的对应关系,明确单元任务设计方向,并根据任务指向,适当调整单元学习内容。教师还要思考本单元古诗词的学习对学生语文核心素养的发展有怎样的价值,学生在大单元学习中存在的疑难点有哪些,建立逻辑关联,以解决学生学习中的疑难点。

(二)指向学习目标,巧用背景资料

课堂教学中的任何资源都是为学生的学而服务的,背景资料的调用要指向学习目标。在古诗词教学中,教师要围绕学习目标恰当地运用背景资料,将背景资料当成帮助学生学习的支架,而不是简单地呈现和传递背景资料。所以,教师要巧妙地运用背景资料,通过对背景资料的重组与建构,使其存在内在逻辑关联,勾连起古诗词教学内容,层进式推进学生核心素养的螺旋式发展。

总之,语文课堂最大的特点是没有“边界”,可以无限延伸,所以有人说“语文的外延与生活的外延相等”。在小学古诗课堂教学中,教师要充分抓住这一特点,带领学生以拓展为手段,尽量触摸古诗的边界、文化的边界。教师往前走一小步,学生就能往前走一大步,这是语文课堂的魅力所在,诗意的漫步期间,带领学生感受生活的美好、文化的美好、心灵的美好、情感的美好。背景资料作为教师拓展古诗词课堂教学的工具就显得尤为重要,教师要根据学生的身心发展特点和语文学习的实际情况适当地进行背景资料的拓展。

参考文献

[1]李健.课堂观察研究[M].北京:新华出版社,2019.

编辑:张慧敏