基于“二十四节气”的校本课程教学思考

作者: 曹雄 郑小会 李红丽

【摘要】“二十四节气”是我国古代劳动人民在长期的农业生产实践基础上得到的经验积累和智慧结晶。在庆阳乡土地理校本课程中开展“二十四节气”教学活动,促进中华优秀传统文化在中学生中传承发展的教学实践思考,是新时代践行立德树人根本任务的重要举措,是营建和赓续特色地域文化浓厚的校园文化氛围的重要组成部分。

【关键词】优秀传统文化;乡土地理;二十四节气;教学思考

【中图分类号】G41【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)14—0086—05

2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅颁布了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,指出“加强对出传统历法、节气......等的研究和阐释、活态利用,使其有益的文化价值深度嵌入百姓生活。”同年9月,中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅印发了关于《甘肃省实施中华优秀传统文化传承发展工程方案》,提出“深入挖掘中华优秀传统文化价值内涵,全面推进华夏文明传承创新区建设,构建优秀传统文化研究阐发、普及教育、实践养成、保护传承、传播交流‘五大体系’”。

“二十四节气”是中华优秀传统文化的重要组成部分,在庆阳乡土地理课程教学中开展“二十四节气”专题教学,就是要培养当代中学生对中华优秀传统文化的历史自豪感和民族自信心,这是“加强中小学德育、培育和践行社会主义核心价值观的重要载体”[1],更是新时代坚定中国特色社会主义文化自信的重要举措。

一、开展“二十四节气”教学活动的必要性

中国自古以来就是农业大国。在农耕社会,春耕、夏耘、秋收、冬藏历来都是重大的农事活动,因此人们需要一套能阐释气候变化及季节变化的准则或规律来遵循,以指导农业生产和日常生活,这样“二十四节气”就应运而生[2]。衣食农事,依气候而作,随时光流转,“二十四节气”的时间刻度就深深地烙印在了华夏子孙的生命基因当中[3]。

《义务教育地理课程标准(2022版)》(下文称为“新课标”)指出“地理课程跨学科主题学习基于学生的基础、体验和兴趣,围绕某一研究主题,以地理课程内容为主干,运用并整合其他课程的相关知识和方法,开展综合学习的一种方式”[4]。“二十四节气”是客观反映我国四季交替和物候变化、时令顺序的标志,它的形成和发展与日常生产生活、农业生产实践紧密相连。生活中与二十四节气相关的事物和现象众多,昼夜长短变化、饮食与健康、农事活动安排、节日习俗等,蕴含着丰富的文化内涵与历史积淀,是中华民族悠久传统文化的重要组成部分[5]。“二十四节气”主题教学,涉及地理、历史、语文、数学、生物、劳动及美术等众多跨学科内容,是贯彻新时代新课标精神的具体实践和要求。

庆阳市地处甘肃省东部的陇东黄土高原,是世界上黄土层最深厚、黄土塬面最广阔的地方。夏商时期,周先祖率人在此“教民稼穑”“树艺百谷”,开创了灿烂的先周农耕文明,“周道之兴自此始”,开启了华夏农耕文明的先河。目前庆阳是甘肃重要的农业主产区之一,是“陇东粮仓”的核心地带。庆阳市作为周祖故里,“应时、取宜、守则、和谐”的农耕文化内涵底蕴厚重;学校地处董志塬腹地,借助校内的班级试验田,可以让学生在劳动教育中认识和体验“春种、夏长、秋收、冬藏”的时令法则。在庆阳乡土地理校本课程中将“二十四节气”与所学的地理、历史、语文、数学、生物、劳动及美术等跨学科知识整合起来,在跨学科主题学习中渗透式地感受和体验中华优秀传统文化的深刻内涵和艺术魅力,有助于提升学生优秀传统文化素养和精神世界[6]。

二、开展“二十四节气”教学活动的可行性

2022年2月4日,北京冬奥会开幕式恰逢“二十四节气”中的“立春”。开幕式上以“二十四节气”的方式开始倒计时的创意设计理念,让中华优秀传统文化继2008年北京奥运会后再次惊艳世界,凸显出中华优秀传统文化的震撼之美。“二十四节气”代表着一年的时光轮回,蕴含着中华民族悠久的文化内涵和历史沉淀。

(一)坚定文化自信的力量源泉

“我们要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。”“二十四节气”在其形成后的几千年当中,以精准的时间刻度指导着黄河流域人们的农业生产,使得人们做到“不违农时,谷不可胜食也”。文化自信来自对自身文化价值的充分确定、对自身文化生命力的坚定信念。众多的农谚揭示了“二十四节气”精准的时间刻度,若违反将会遭遇“人误地一时,地误人一年”的严酷惩罚。2016年,被誉为“中国第五大发明”的“二十四节气”入选世界遗产名录,这有利于增强中华民族的凝聚力和文化竞争力,这是中华优秀传统文化的骄傲和自豪,有利于提升我国人民的文化自信,是新时代背景下坚定中国特色社会主义文化自信的力量源泉。

(二)拓展校园乡土文化的生命源泉

庆阳市位于甘肃省东部,地处黄河中游地区、陕甘宁三省区交汇处。堪称“天下黄土第一塬”的董志塬,是黄土高原目前保存面积最大的一块塬面,是陇东农业的主产区,“陇东粮仓”的中心地带。“二十四节气”植根于乡土社会、源于乡土文化,其内涵博大精深、内容丰富多彩。在校本课程中开展“二十四节气”教学是深度挖掘其中天文历法、气候、物产、民俗、文学、历史等庆阳地域文化内涵,传承“周祖农耕文明,铸造核心价值”,赓续庆阳文化根脉的重要方式。坚持文化引领,用乡土精神铸魂育人,推动乡土文化传承与创造转化,才能为学校立德树人根本教育任务的落地生根提供精神激励、智力支持和生命源泉。

(三)课堂教学的有益补充

以“二十四节气”为切入点进行乡土地理教学是对初中地理教材中地球运动“四季划分”“二分二至”,自然环境中“气温的南北差异”“东西干湿差异”、农业的“地区分布”及“我国的地理差异”等教学内容的有益补充,让学生加深对身边地理现象的认识和理解,增强学生的学习兴趣,这不仅能加深学生对地球运动过程与影响等内容的深刻理解和熟练掌握,更能加深其对“二十四节气”的由来、划分、影响与日常生产生活联系的认识,深化对中华优秀传统文化的民族认同感和自豪感。

三、“二十四节气”教学活动的实施概况

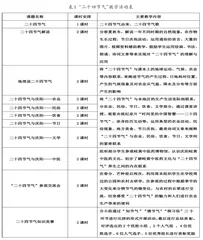

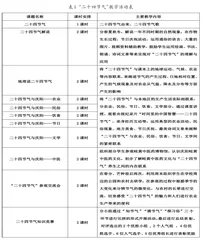

根据初中学生的认知水平和成长规律,庆阳乡土地理课程在2021年秋季至2022年三个学期内先后组织了11次累计21课时的“二十四节气”教学活动(详情如表1所述)。其中8节活动课教学,引导学生运用周末时间利用网络、图书查找与“二十四节气”相关的资料预习,每周五校本课程时组织学生以课堂集体学习的方式开展教学活动。选修地理校本课程的学生来自不同的班级,通过参加各自班级“责任田”的劳动活动,亲身体验“春耕、夏耘、秋收、冬藏”。在初中阶段的三个寒来暑往,随着学习阅历的不断增长,不断加深学生对“二十四节气”的认识和理解。

以中国学生发展核心素养的核心理念为引领,以校园文化墙、班级“责任田”、班级“出彩空间”、幸福农家小院、农耕文化展室、校本课程等最接地气的乡土文化阐释“二十四节气”的深厚内涵。认真贯彻2022年新颁布的课程标准中关于加强中华优秀传统文化教育的基本理念和要求,运用“二十四节气”教学活动来落实立德树人的根本教育任务,不断提升初中学生的中华优秀传统文化素养。

四、“二十四节气”教学活动的实践思考

“二十四节气”从书本到课堂,从课堂回归生活的教学活动,无不体现出“二十四节气”作为中华优秀传统文化代表所具有的深厚底蕴和内涵。“二十四节气”不仅是跨学科主题学习的重要内容,也是“帮助学生科学地认识地球的运动规律及其对人类家园的意义”“培养学生科学实证的理性思维,以及对身边事物和现象的观察、理解能力”,同时引导学生感受和认同中华优秀传统文化的厚重底蕴和魅力,表达对伟大祖国和劳动人民的热爱之情,紧密地把当前乡村振兴(美丽乡村建设)与国家发展大局联系起来,这对提升当代中学生的中华优秀传统文化综合素养和培养其树立爱家乡爱祖国的家国情怀起到重要的塑造作用。

(一)是树立文化自信的催化剂

引导学生认识和学习中国古代劳动人民在千百年的农业生产实践中创立的“二十四节气”,从初步形成、发展完善到最终创立的漫长历程中认识“二十四节气”的精粹,把日常生活中与“二十四节气”相关的事物和现象联系起来,指导学生运用实证的理性思维在实际生产生活中验证“二十四节气”的科学性与实用性。在“百年未有之大变局”的新时代背景下放眼全球,中华优秀传统文化承担着落实立德树人根本教育任务的重要使命,体现着国家和民族的基本价值观。节气文化使得平凡的生活具有仪式感,如与惊蛰相对应的龙抬头节,蕴含着祭龙、理发等习俗,让学生在紧张的学习节奏中体验到满满的生活气息和简朴的仪式感,感悟中华优秀传统文化的魅力、人地和谐发展之美,在感悟地理奥妙和魅力的过程中“形成科学探究与情怀,提升民族自豪感和自信心”。

(二)是学习地域文化的切入点

“二十四节气”在几千年的历史长河中不断得到丰富和发展,不仅是指导人们进行农业生产活动的时间进度表,而且被融入日常的衣食、节日等生活的方方面面,成为人们的生活习俗指南。如清明、冬至等节气都融入了节日的氛围;夏至、暑伏也与生活紧密相连,民间有“冬至饺子,夏至面”“冬练三九,夏练三伏”的说法。借助节气文化,利用节假日带领学生沉浸式地去体验家乡的风土民情,加深对本区域内节气文化的体验认知,以“引导学生基于自身经验学习生活中的地理,感悟地理的奥秘和美丽,培养学生的家国情怀”。以此,使节气文化成为学生学习地域文化的切入点和出发点。

(三)是培养传承发展庆阳文化、促进庆阳大发展的有生力量

在实施乡村振兴战略过程中进行美丽乡村建设时要因地制宜布局和规划,把最能体现地域特色的中华优秀传统文化要素融入进来,使新时代下的家乡故土不仅有浓厚的乡土气息,还要有深情的人文气息,使乡村成为青少年最留恋的地方。

推动这一目标实现的重要途径,便是在青少年中开展中华优秀传统文化教育。笔者以庆阳乡土地理课程为载体,开展“二十四节气”系列教学活动,把“节气”与学生日常的生活现象紧密联系起来,拓宽了学生的视野和见识,充盈了学生的生活常识和经验,并引发学生对本区域中华优秀传统文化的若干思考。

青少年是民族和国家的未来,中华优秀传统文化以文化人的教育理念旨在引导其构筑起精神的家园并埋下希望的种子。“二十四节气”文化教育活动,让学生心怀家乡、眼有远光、胸有自信,培养其成为传承发展庆阳文化,促进庆阳发展的有生力量。这是我们在中学生当中开展“二十四节气”教育,促进中华优秀传统文化传承发展的立足点和归宿点。

参考文献

[1]周尚义,孔翔,朱竑.文化地理[M].北京:高等教育出版社,2014.

[2]胡兆量,韩茂莉,阿尔斯朗·琼达,等.中国文化地理概述:第四版[M].北京:北京大学出版社,2009.

[3]曹雄,杨亚妮.庆阳乡土地理[M].西安:西安地图出版社,2018.

[4]中华人民共和国教育部.义务教育地理课程:2022年版[M].北京:人民教育出版社,2022.

[5]宋英杰.二十四节气志[M].北京:中信出版社,2017.

[6]曾昭鹏,曾新.论地理学科的中华优秀传统文化教育功能[J].地理教学,2015(07):18-20.

(本文系2020年度甘肃省“十三五”教育科学规划一般课题“基于优秀传统文化的庆阳乡土地理课程教学实践研究”的研究成果,课题编号:GS[2020]GHB3042)

编辑:陈静