素养本位的STEM教育:理念、目标与实践模式

作者: 方兆玉

摘 要:STEM教育自20世纪90年代诞生之初,就以跨学科整合性作为共同的核心理念。植根于不同文化、哲学、认知论的传统,美国、法国、新加坡三国发展出多元化优势探究系统,并在21世纪核心素养多层次目标的定向下,派生出三维教学、大概念探究性学习、设计思维赋能项目工作三种典型的实践模式。在培养跨学科能力方面,项目化学习和问题化学习作为支撑不同STEM教育实践模式的两大主流教学法,各有优势,也面临不同挑战。三个国家分别用以问题化学习为支架的项目化学习、论证式科学教学、以项目化学习为支架的问题化学习予以回应。基于此,文章初步提出STEM教育的目的—教学法—探究系统三维实践模型。

关键词:STEM教育;跨学科整合性;探究性科学教学;问题化学习;项目化学习;PPI实践模型

中图分类号:G40-03 文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1672-3937.2024.01.07

作者简介:方兆玉,法国巴黎高等科学技术与经济商业学院教育管理博士(巴黎 75015)、上海教育报刊总社《上海教育》编辑部编辑(上海200032)

基金项目:上海市教育科学研究院国家一般课题“基础教育核心素养培育导向下教师跨学科能力建设及评价研究”(编号:BHA230151)

2023年11月9日,联合国教科文组织第42届大会通过在中国上海设立教科文组织国际STEM教育研究机构(UNESCO IISTEM)的决议,标志着教科文组织一类机构首次落户中国。[1]这不但引发世界各国教育界的广泛热议和高度关注,也显著提升了社会大众对STEM教育的兴趣,更促使我们对这种创新教育模式进行深度解构与学理探析。

21世纪全球化时代,指向创新能力培养的科学教育成为各国教育改革的主要内容,我国近年来也推出科学教育相关政策举措。2023年5月,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,推动科学教育各项措施全面落地[2];7月26日,教育部印发《关于实施国家优秀中小学教师培养计划的意见》,首批试点支持30所“双一流”建设高校承担培养任务,遴选理工科优秀毕业生,为中小学培养一批研究生层次高素质科学类课程教师。[3]

STEM以跨学科、跨领域、整合性方式推进科学、技术、工程与数学教育,培养学生21世纪核心素养的主要创新教育模式,在美国国家科学基金会(NSF)首倡至今的20多年间,已经得到英国、法国、德国、芬兰、澳大利亚、新加坡等教育发达国家的普遍认可和大力推动,并由此催生出共同理念下多元路径、多层次目标定向的实践模式。在如今这个核心素养教育改革时代,重新审视、厘定STEM教育的核心理念和主要目标,并对比三个代表性国家差异化的实践模式,不仅能为我国STEM教育带来多方面借鉴,也有助于研制适合本土情境的推进策略、开发实践模型,切实服务新时代科技创新人才培养。

一、共同的核心理念:跨学科整合性

20世纪90年代,美国国家科学基金会首次提出STEM概念[4],美国STEM工作组报告中称其为“集结科学家、技术人员、工程师、数学家力量的一个战略性决定”[5]。STEM强调的是科学、技术、工程与数学教育的深度融合,其核心特征是基于各学科核心概念理解之上的跨学科整合性。

(一)跨学科能力

在西方世界,由古希腊滥觞的博雅教育关注“培养整全人格”,主张学科和知识领域的一体性(unity)。近代启蒙运动引发了知识的“科学化”和科学的“职业化”,从而促进了知识的快速生产、传播以及学科化、专业化。[6]然而,正如著名的跨学科学者克莱因(Klain)所言:“一直存在一股促进保持、复兴历史上知识整合、一体性传统的推力”[7]。19世纪开始,过度分化的学科开始出现合并、交叉和整合的趋势,跨学科探究(Interdisciplinary Inquiries)开始兴起。

根据克莱因提出的定义,跨学科是一种解决问题、回答问题的手段,这些问题不能通过采用单一方法或单一路径,得以令人满意地解决或回应。[8]为成功地参与跨学科活动,或更好地参与跨学科学习,并能够生成跨学科理解,以及能在未来的跨学科工作情境中拥有良好的表现,学生就需要足够的个人和社会方面的技能,这些能力统称为跨学科能力(Interdisciplinary Competences)。跨学科能力和21世纪技能高度相关,包括对学科的局限性采取批判性视角、跨越多个学科解决复杂问题、跨学科交流、在跨学科团队中进行合作并具有团队意识,以及发挥学科整合的潜能、提出创新性的问题解决方案。[9]

不管是知识学习、职业发展还是服务社会,跨学科能力都具有很高的价值。在知识学习方面,跨学科提倡对知识和理论发展的整体观。在职业发展方面,企业组织结构越来越往跨学科、跨领域、跨部门的方向发展。这是因为未来工作场所的项目和任务会越来越复杂,涉及各个不同的专业和知识领域。[10]例如,麻省理工学院副教授内里·奥克斯曼(Neri Oxman)创始、致力于在生物基质上创造科技艺术品的美国公司奥克斯曼(OXMAN)的员工就包括计算机科学家、机器人工程师、生物学家、艺术家。正如克莱因所言,跨学科与创新高度相关。[11]创始人奥克斯曼在访谈中提到,“当把科学研究领域的持久性、本质性大问题与最前沿的技术相结合时,就是创新涌现之所”。

而在履行社会责任方面,也需要学生超越个人和地方性意识,以跨学科、跨领域、跨文化的能力和素养去应对全球层面的大挑战,通过跨学科、跨领域的合作,提出社会性科学议题的最优解决方案以及创新性产品设计。例如,今天人类面临的能源危机、气候变化、国际关系、深空探索、数智化转型等多重挑战和变革都亟需跨学科人才。又如,奥克斯曼公司的产品既巧妙利用大自然的造化之功,又深刻体现科技的雕塑之力,并凸显人文关怀和艺术美感,以及追求可持续发展的核心理念,这都需要跨越学科领域、不同文化教育背景的人才通力合作才能实现。

(二)作为跨学科学习的STEM教育

跨学科学习被界定为“一个学习者整合来自两个或更多学科的信息、数据、技术、工具、视角、概念以及理论,以一种单学科路径无法达到的方式去创造产品、解释现象、解决问题的课程教学取向”[12]。作为跨学科学习的STEM教育,正如这一概念被提出时的初衷,“跨界”(boundary crossing)或者说跨学科整合性是STEM教育最显著的特征,虽然在实际应用的过程中,不同国家、不同学段以及不同的课程计划对于跨学科整合的尺度把握颇为悬殊。[13]关于跨学科整合性,哈尼等学者提出了一个基本的定义:“在一个复杂的现象或情境中,要求学生利用来自多个学科的知识和技能来完成任务”[14]。瓦斯奎兹则为STEM的跨学科整合性提供一个更加完整的视角:按照STEM子学科整合性从低到高的程度分布在一条连续的线上,从左到右学科之间相互联系和相互依赖逐渐加深。[15]

从各国在大学、中学、小学、幼儿园各个学段实际的推进策略来看,STEM教育的实施模式相对宽泛,涉及从学科、交叉学科、跨学科到超学科的多条路径。而美国近些年来越来越重视STEM教育的跨学科和超学科整合,如加州教育部STEM任务组就在其2014年的报告中提出:STEM教育不只是所属四个子学科之间“方便的整合”,而是采用连贯的、主动性的教与学,引入植根真实世界的问题化学习来将学科进行深度连接;此外,这几门学科不能也不应当被孤立地传授,就像它们在现实生活或工作场所中也是一体的一样。[16]

(三)回应跨学科整合度不高、部分学科被弱化的挑战

虽然跨学科整合性是STEM教育的核心要义,但在具体实践过程中,却遭遇跨学科整合度不高、某些学科代表性不足乃至被忽视的双重困境。例如,多项纵向跟踪研究的结果表明,学生的数学抽象、建模、推理能力以及工程设计思维、工程设计实践都没能在整合性、跨学科的STEM课程当中得到有效提高。霍奇兰德(Hoachlander)也重申了如上忧虑,“尽管教育实践者、企业雇主、政策制定者十几年来一再强调跨学科整合的重要性,但在大多数美国中小学,科学和数学课还是独立教授的,而工程学科则是缺位的”。[17]

对此,美国21世纪技能合作组织就提出:“推进STEM教育的跨学科整合性,必须同步提升所有四个学科的能见度,必须对各学科的核心内容以及跨学科整合性的概念理解等量齐观。”[18]纵观全球,那些既在国际教育评价项目中交出亮眼成绩单又在推动STEM教育方面成效显著的国家就是例证,如新加坡和芬兰,其成功经验就是既强调学科核心知识,又注重过程探究、问题解决、批判性思维和创造力培养。基于此,21世纪技能合作组织建议在推进STEM教育时,向这些国家学习,大力推行同时培育通用能力、强化学科概念以及提升跨学科整合能力的创新教育实践。

对跨学科整合度不高、部分学科被弱化的挑战更直接、更充分的回应来自2013年美国出台的全国性课程标准《下一代科学教育标准》(Next Generation Science Standard,NGSS)。研制NGSS的阵容十分强大,多名诺贝尔奖得主深度参与,经过长时间系统规范、基于教育研究、对标学术标准的研发,NGSS对科学、技术、工程进行全新阐述,成为世界各国衡量STEM教育及其成效的通用标尺或参考框架。NGSS不仅直面数学和工程学科在STEM教育当中遭到边缘化的问题,强调对科学、技术、工程、数学等量齐观,而且提升了跨学科整合的丰富性,在科学和工程实践部分融入数学思维,其界定的七个跨学科大概念中也包含“数量、比例和尺度”这个数学学科领域的核心概念。通过对跨学科大概念、学科核心概念和科学与工程实践(三维教学)的强调,NGSS还在强化科学教育(地球科学、物质科学、生命科学等子学科)与数学教育的跨学科横向整合的同时,凸显了科学探究、工程设计与技术产品从理论、实践到应用的纵向整合。[19]

二、多层次目标定向:

探究系统、文化渊源与实践模式

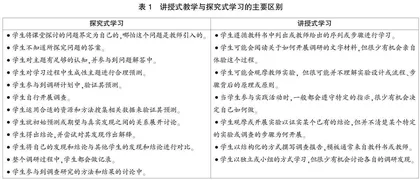

最能体现STEM教育核心特征的两个关键词是探究式学习和21世纪核心素养目标。首先,对于大多数教育发达国家来说,从讲授式教学到探究式学习带来了颠覆性的转变,意味着学生而非教师成为整个教育过程的主体,问题而非学科知识成为驱动教育过程的核心力量,动态开放而非预制结构成为教与学的主要组织方式。讲授式教学与探究式学习的主要区别如表1所示。不同国家的主导性探究系统深刻影响了其STEM教育的实施路径。培养目标从学科取向、知识取向转型为能力取向、素养取向的过程中,亦与各国的文化传承、价值观等相互交织,增加了复杂性和多样性。

(一)五种主要的探究系统导向

支撑探究式学习的是在西方现代科学史乃至认知论传统中拥有深厚渊源、占据重要地位的探究系统(Inquiry System)。任何一门正式的学科都自己独特的学科观念、学科视角,以独特的探究方式去获得本学科具有框架性、统领性作用的原则、概念、理论。

美国学者伊安·I.米特洛夫(Ian I. Mitroff)和罗尔夫米·H.克尔曼(Ralph H. Kilmann)将探究系统划分为五大类。[20]第一类是洛克主义(Lockean IS),也被称为实证主义,这类探究系统主张真理是经验性的,经验证据具有不可超越的效度,能作为论据或行动依据的只能是感知、观察或从实验取得的数据或信息,没有任何先验性或必须遵守的理论或解释框架存在。实证主义适合研究结构良好的问题,典型的应用是自然科学实验和德尔菲法。前者依靠控制实验条件下的因果关系解释科学现象或验证假设,而后者则对界定清晰的问题进行维度和层级划分,并就此进行预测,只需在有限的专家人群当中达到一致意见即可。

第二类探究系统是莱布尼兹主义(Leibnizian IS),也称形式主义,这类探究系统认为真理是纯粹分析性的,具有某种理论框架或形式内的逻辑自洽性与完整性。因为莱布尼兹主义者认为所有经验现象都能由其背后的理论框架加以解释,因此,主张对现实数据进行数学的或符号的建模,并提取底层参数,在此之上进行推论和演绎。形式主义在数学、物理学、计算机科学等学科领域具有广泛的应用前景。例如,黑洞就是通过爱因斯坦的广义相对论预测、推断出来的。它符合的是数学公式的逻辑,其经验证据在多年之后才通过天文观测仪器真正捕获到。