跨学科主题学习主题设计的路径

作者: 蒋雄超

摘 要 跨学科主题学习是《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》的新要求,对于强化课程协同育人功能具有重要意义。主题是引领跨学科主题学习的组织中心,它主要指要点、中心思想与主要观点,表明学习的关键内容,是将分散的信息整合到一起的“粘合剂”,是跨学科主题学习得以实现的重要保证。通过以学生为中心,基于学生生活的整合设计;以社会为中心,立足热点议题的延伸设计;以教材为中心,聚焦重叠资源的关联设计;以课标为中心,围绕交叉目标内容的融通设计四条路径开展主题设计,可为跨学科主题学习奠定良好基础。

关 键 词 跨学科主题学习;跨学科主题;主题设计

引用格式 蒋雄超.跨学科主题学习主题设计的路径[J].教学与管理,2025(08):29-31.

跨学科主题学习是《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》的新要求,是“基于学生的知识基础,围绕某一研究主题,以某一学科课程内容为主干,运用并整合其他课程的相关知识和方法,开展综合学习活动的过程”[1],适切的主题是跨学科主题学习得以实现的重要保证,具有导引学习方向,持续推动学习进程;联通不同学科,提升跨界学习深度;关照学生需要,培育学科核心素养等价值。

主题作为学生跨学科学习需求的来源,也“是引领跨学科主题学习的组织中心,指要点、中心思想与主要观点,表明学习的关键内容,是将分散的信息整合到一起的‘粘合剂’”[2],直接影响了学习的过程和结果。因此,在把握主题学科性、生活性、开放性、可行性等特征的基础上,设计高质量的学习主题对于促进学生问题解决过程中知识技能的综合运用以及迁移能力的形成、发展学科和跨学科理解能力具有重要意义。

一、以学生为中心,基于学生生活的整合设计

在分科教学的背景下,学科学习中的知识大多是间接的,学生通过阅读、听讲等方式从书本、教师等处获得知识,而生活中的知识则是直接的,学生可以以具身体验、实践操作、观察等方式获得。从学科知识跨到学生生活,打破知识间的隔膜,实现两者的相辅相成,能有效激发学生的学习动机和参与度,真正让学生掌握“带得走”的知识。“从生活完整性的视角去审视教育,就意味着教育不能受虚假认识影响、教育不能消解生活的完整性。”[3]因而,跨学科主题学习的主题设计要紧密联系学生熟悉的生活场域,关注学生已有的知识、经验,以学生在真实生活中遇到的困难、现象、问题、需求等为基础,整合提炼出具体的学习主题,让学生以更加真实的身份参与跨学科主题学习,在学习中“不断建构自己的生活经验与客体意义世界的关联,从而确证自身存在的价值”[4]。

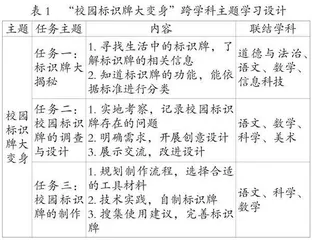

例如,“校园标识牌大变身”是根据校园内标识牌存在的破损、缺失、提示不醒目等问题而提出的劳动跨学科学习主题。其以标识牌大揭秘、校园标识牌的调查与设计、校园标识牌的制作三大任务贯穿始终,运用道德与法治、语文、数学、劳动等学科的知识、技能和方法解决问题,在知行合一、手脑并用、学创融通中密切劳动观念、劳动能力、劳动习惯与品质等劳动核心素养与科学精神、数据意识、责任意识等素养的联系,实现多学科协同育人(见表1)。

二、以社会为中心,立足热点议题的延伸设计

教育必须在关注个人幸福的同时也关注他人和社会的公共福祉,把个人引向与他人和社会的共在[5]。基于此,主题的设计也要注重与社会的联系,在鼓励学生追求个人成长的同时关注并思考社会议题,认识自我与社会之间不可分割的密切关系,在真情实境中培养学生综合运用所学知识解释社会问题,促进学生的整全发展。教师应注意观察并深入挖掘与学生有关的游戏娱乐、航空航天、传统文化等社会热点议题,并进行一定的拓展延伸,找到与其他学科知识的交汇点,与学生共同拟定如“盲盒大闯关”“飞向火星”“我们的节日·重阳”等主题,藉此引导学生探究盲盒背后的经济和社会现象、讨论科技发展对人类未来的影响以及如何在现代社会中传承和发扬传统文化,从而为不同背景的学生提供个性化的学习体验,满足他们多样化的学习需求,感知社会现象与学科知识的内在联系。

“探秘奥运会”主题是围绕2024年巴黎奥运会这一社会热点提出的,依托“奥运会的起源和演变是怎样的?”“如何通过奥运会的举办,促进全球文化的交流与理解?”“奥运吉祥物是如何产生的?有何意义?”“未来奥运会会如何发展?”等一系列问题,利用“信息+语文”,了解奥运会的发展史,认识奥运会的价值与意义,展望未来的奥运;利用“数学+美术”,认识奥运会吉祥物的结构、造型、大小等设计元素,自主设计吉祥物和宣传海报;利用“体育+道德与法治”,帮助学生理解运动员的公平竞争精神,懂得团结、友爱的意义等。以社会热点议题设计主题,通过跨学科主题学习,助力学生从课堂内的学习拓展到课外的实践,从学校教育延伸到社会生活,在知识准备、能力培养、品格塑造等方面为学生未来融入社会打下坚实的基础。

三、以教材为中心,聚焦重叠资源的关联设计

教材是对课程标准的再创造、再组织,“教材作为教学的重要资源,是开展教学的主要凭借,也是选择学习主题的重要参照”[6]。以教材资源的重叠点关联设计主题并非两个学科的简单组合,而是以两个或两个以上学科之间重叠的内容、概念、技能等为基础进行提炼,确立统整主题,以帮助学生形成学科间的联结性理解,“为学生的知识建构搭建知识网络和联络通路”[7]。设计主题时,教师要以教材为中心,以某一学科为主轴,在把握学生真实学情的基础上,探究和识别与其他学科相重叠的资源,发现不同学科知识间的关联,并据此确定跨学科学习主题。这样不仅可以加深学生对教材知识的理解与应用,而且能与学生的认知水平和学习需求相匹配,促成本体学科与其他学科知识的融合,发展学生的系统认知,促进其迁移能力的培养。

如,人教版五年级下册语文教材中有《丰碑》一课,统编版五年级下册道德与法治教材中有《红军不怕远征难》一文,虽然学科教学内容、目标要求不同,但都是围绕“长征精神”这一核心概念展开的,教师可据此提出“长征精神代代传”的跨学科学习主题。立足语文学科,通过学习毛主席在长征途中所做系列诗词,感悟革命战士们藐视困难的革命乐观主义精神;结合道德与法治学科内容,绘制长征地图,了解长征的历史背景、历程及意义,分享长征途中的感人事迹,感受“长征精神”;联系数学学科统计知识计算长征途中的数据,体会长征的艰辛与悲壮、红军长征的伟大。聚焦重叠资源,将三门学科的相关知识进行关联整合,破除了学科壁垒,学生能从更宽广的视野理解长征精神,体验更加真实,认识更为深刻,学科综合育人更具实效性。

四、以课标为中心,围绕交叉目标内容的融通设计

学科课程标准面向全体学生学习的根本要求,是课程管理、实施和评价的基本依据,是主题选择的重要来源。教师除了选用或优化“课程标准”提供的主题,还可以从不同学科课程标准目标、内容的交叉处入手设计主题。在具体操作中,教师首先需要对不同学科课程标准中要落实的相近或相同的核心素养开展深入解析,锚定育人目标或课程内容之间的融通点,充分考虑“主干学科”课程标准与“辅助学科”课程标准之间在意义价值上的联结。然后,综合分析涉及课程内容的性质、学习要求及学习成果等因素并确立主题,将一门或几门课程的相关知识嵌入另一学科或另几个学科,体现从单学科到跨学科的学习过程,形成跨学科理解。

如,《义务教育劳动课程标准(2022年版)》中“体会劳动光荣、劳动无高低贵贱之分的道理”是第二学段 (3~4年级)的目标之一,这一目标与《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》第二学段 (3~4年级)“树立劳动意识,积极参加劳动实践,懂得劳动光荣、劳动不分贵贱”的目标相近。以此为基础,以目标的整合实现为取向,可设计“致敬最美劳动者”“我是劳动小能手”等基于劳动课程的跨学科学习主题。内容方面,如《义务教育语文课程标准(2022年版)》第二学段 (3~4年级)“学习用日记、观察手记等,展示自己观察自然、探索科学世界的收获”的内容可以与《义务教育科学课程标准(2022年版)》第二学段 (3~4年级)“列举当地的植物资源”“描述植物和种子的构成”等内容进行整合,开展课程间跨学科学习主题设计,生成“快乐自然笔记”“植物变变变”等主题,在实践中培养学生良好的语言表达能力,认真、严谨的科学态度,强化课程协同育人效果。值得注意的是,不同学科有不同的素养培育要求,开展以课标为中心的跨学科学习主题设计,需要切实把握各学科课程标准在教学目标、内容等方面的内在联系,具有一定的复杂性、繁琐性。为此,学校应围绕学科课程标准做好跨学科学习主题的顶层规划与梳理,为教师开展具体的主题设计提供指引。同时,学校也要及时收集实施中的反馈意见和建议,建立优化与改进机制,提升基于课程标准的跨学科学习主题设计的系统性、层次性,使之符合不同学段学生的学习需求。

跨学科主题学习围绕主题开展学习实践,主题是“跨学科学习中学科知识整合的中介和载体,为学科间的跨界整合提供整体性框架”[8]。合理的主题帮助学生亲历完整的问题探究与解决过程,“让学生进一步深入地认识社会并深刻地体会到自我和社会之间的紧密联结,引导学生思考如何利用所学知识解释现实问题”[9]。因而,主题的设计势必要基于学生本体,关照学生真实发展需要。通过以学生、社会、教材、课标为中心进行设计,将学科和跨学科的核心知识与学生的实际学习活动相融合,形成一个有机的整体,强化学科知识与学生经验、社会生活的联系,促进学生在实践中学习、在应用中学习、在创新中学习,增强学生综合运用所学知识的能力以及运用所学知识进行创造的能力,助力学生在学习中跨跃学科界限,并逐步培养跨学科的思维方法和习惯,推动学生在体认的基础上体悟学科知识的价值意义,获得积极而生动的学习体验,更好地培育学生的核心素养,促进学生全面发展。

参考文献

[1][6] 申宣成.跨学科主题学习:意义、内涵与设计[J].现代基础教育研究,2023(09):17-24.

[2] 罗伯茨,克洛夫.跨学科主题单元教学指南[M].李亦菲,等译.北京:中国轻工业出版社,2005:11.

[3] 周洪宇.“生活·实践”教育的要义、意蕴与实施[J].宁波大学学报(教育科学版),2022,44(03):1-8.

[4] 陈丹,崔亚雪,李洪修.跨学科主题学习的实践属性及其路径选择[J].天津师范大学学报(基础教育版),2023,24(04):1-6.

[5] 刘铁芳,刘艳侠.精致的利己主义症候及其超越:当代教育向着公共生活的复归[J].高等教育研究,2012,33(12):1-8.

[7] 蒋立兵,王依然.跨学科主题教学的实践困境与超越路径[J].当代教育科学,2023(07):36-42.

[8] 张玉华.跨学科主题学习的水平分析与深化策略[J].全球教育展望,2023,52(03):48-61.

[9] 张鸿儒,王小莲.跨学科主题学习之主题选择的“五项原则”[J].中小学管理,2023(05):17-19.

[责任编辑:白文军]

*该文为2024年浙江省教研重点课题“指向问题解决的小学创造性劳动实践范式建构与实施研究”(Z2024020)的阶段性研究成果