小学语文跨学科写作教学范式的建构

作者: 吴昌龙

摘 要 RAFT模式作为跨学科写作领域中的高效框架,集角色、读者、方式与主题于一体,为多元化主题写作奠定了坚实的基础。以RAFT模式为指导,宜采用定标明向、造境驱动、任务引领、审美期待、量评优化的“五维一体”写作范式,全方位助力学生开展跨学科写作,形成可借鉴的创新性样本。

关 键 词 RAFT写作;跨学科写作;游记

引用格式 吴昌龙.小学语文跨学科写作教学范式的建构[J].教学与管理,2025(08):43-45+59.

跨学科学习作为《义务教育语文课程标准(2022年版)》(下文称《2022版课标》)的六个重要学习任务群之一,旨在引导学生在语文实践活动中,联结课堂内外、学校内外,拓宽语文学习和运用领域;围绕学科学习、社会生活中有意义的话题,开展阅读、梳理、探究,交流等活动,在综合运用多学科知识发现问题、分析问题、解决问题的过程中,提高语言文字运用能力[1]。跨学科写作作为跨学科学习的重要内容之一,是一种多学科协同参与的主题性项目学习,融入了多元智能和建构主义理论,运用多学科知识解决写作问题,是符合学生习作规律的写作形式[2]。

RAFT写作是上世纪八九十年代由美国教育学者开发的一套教学模式,通过角色、读者、方式和话题四个关键要素,为学生提供一个全面且系统的写作框架[3]。该模式为小学跨学科写作教学开辟了新的路径,尤其在游记写作这一充满探索与表达的领域,更是展现出其独特的魅力与潜力。角色指的是写作者在写作过程中扮演的身份或立场。在游记写作中,学生首先需要明确自己作为“旅行者”或“探险者”的角色定位。这种角色设定能够使学生在写作中更加生动、具体地描绘出所见所闻、所感所想。读者是写作活动的接受者,也是写作者希望与之交流的对象。在游记写作中,学生可以根据不同的读者群体调整语言风格、叙述角度和内容重点。精准的读者定位能够显著提升游记的针对性和吸引力。方式指的是写作所采用的文体或形式。在游记写作中学生可以通过日记的形式记录当天的所见所闻和心情变化;通过散文的形式抒发对自然美景的赞叹和人生感悟;或者通过说明文的形式详细介绍旅游地的地理位置、历史文化和风土人情。主题要素要求学生在写作过程中始终围绕一个中心思想或主题展开论述。在游记写作中,学生需要明确自己的写作主题,紧扣主题内容,更加深入地挖掘和表达自己的感受和思考。

本文以统编《语文》四年级下册第五单元习作“游记”为例,建构定标明向、造境驱动、任务引领、审美期待、量评优化“五维一体”的写作范式,探索RAFT模式指导下的小学跨学科写作教学范式。

一、定标明向:打破学科壁垒,重设教学目标

四年级下册第五单元编选了《海上日出》《记金华的双龙洞》两篇课文,以及《颐和园》《七月的天山》两篇习作例文。通过学习,学生不仅可以掌握景物描写的顺序,还可以获得丰富的写作灵感和范例。本单元的写作内容为“游 ”,教学目标为:“了解课文按一定顺序写景物的方法”与“学会按游览的顺序写景物”。

围绕本次游记,教师不仅要教会学生如何按游览顺序描绘景物,更要引导他们跨越学科界限,融合多学科知识,丰富写作内涵。在“游 ”教学中,教师首先要明确,“了解课文按一定顺序写景物的方法”与“学会按游览的顺序写景物”的基本目标仅是起点。教师应鼓励学生结合科学课上学到的地理知识,描述景点的地理位置、地形地貌;利用美术课上的色彩与构图技巧,生动再现景物的色彩与形态;甚至可以引入历史课中的文化背景,让游记不仅仅是眼前的风景,更是穿越时空的文化之旅。同时,重设教学目标还包括培养学生的观察力、想象力和批判性思维能力。通过跨学科视角,学生不仅要观察景物的外在美,更要思考其背后的文化意义、生态价值或社会变迁,从而在写作中展现出更深的思考层次和更广的视野。

二、造境驱动:重构教学主题,实现情境驱动

《2022版课标》在课程理念一章中强调,教学设计必须以学生的实际语文生活需求为出发点,构建多元化的学习环境,并制定具有挑战性的任务[4]。针对情境模拟缺失的问题,可创设贴近学生生活实际或学科背景的情境,使学生能够在真实环境中扮演角色、增强写作的真实感和代入感,促进真情实感的流露。每年春季,学校都有既定的户外综合实践活动。春季户外实践,作为一次跨越学科边界的综合性实践活动,正是实现这一目标的绝佳契机。

情境主题:穿越千年,共赏“苏式”春日

宋代大儒朱熹的《春日》一诗,为我们营造了一个跨越时空的春日探索情境。在这个情境中,我们不仅是现代的学子,更是穿越时空的旅人,我们将在朱熹诗意的引领下,走进苏州这座古典与现代交织的城市,亲身体验万紫千红总是春的绝妙景致。

结合学校即将开展的春季户外实践活动,依据单元写作主题“妙笔写美景,巧手著奇观。”提炼出“推荐一个最适合的春游目的地”这一话题。学生需以此为引领,在具备基本的地理、生态、安全等知识储备外,还需要运用批判性思维和综合分析能力,全面考量地形、生态多样性、安全因素、餐饮便利度及交通可达性等条件。通过这样的情境设计,不仅可以激发学生的写作兴趣与跨学科学习热情,还能够实现学生在知识、能力与情感等方面的全面发展。

三、任务引领:设置系列任务,增强表达体验

在构建内容丰富、逻辑严密的表达体系时,设置系列任务成为关键策略。这一系列任务需精心策划,确保各环节间既相互独立又紧密相连,形成逻辑链条,促使内容从浅入深、由表及里地展开。通过任务间的递进关系,不仅能够引导学生或创作者深入挖掘素材内涵,拓宽认知边界,还能在实践中锤炼其逻辑思维与表达能力,有效解决内容构建单薄的问题。具体到教学内容层面,可分为两个阶段。

1.构建以“推荐春季旅行理想目的地”为主题的系列任务

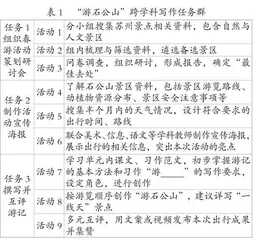

在构建以“推荐春季旅行理想目的地”为主题的系列任务时,依据学生团队协作能力、项目管理能力、创意设计能力以及写作能力,我们设计了“组织春游活动策划研讨会”“制作活动宣传海报”以及“撰写并互评游记”三个系列任务。“组织春游活动策划研讨会”旨在提升学生的团队协作与项目管理能力,让学生在实践中学会规划、组织和执行活动;“制作活动宣传海报”关注视觉表达与创意设计能力的培养,学生需运用视觉艺术元素展现春游亮点。“撰写并互评游记”重视写作技巧与批判性思维,学生需撰写游记并通过同伴互评提升写作水平,学会客观评价他人作品。

2.基于任务导向进行信息搜集与深度处理

在“组织春游活动策划研讨会”的过程中,指导学生系统搜集目标旅游景点的信息,包括景区地图、规划路线、实时天气、安全指南等。此过程不仅为游记创作奠定坚实素材基础,还通过对比分析《记金华的双龙洞》中“过孔隙”的经典案例,引导学生学习并借鉴其写作手法,丰富个人写作技能库。如学生在搜集苏州石公山景区的资料时发现“一线天”这一独特的地质奇观,其狭窄的石缝极具探险价值,与《记金华的双龙洞》中的“孔隙”描写进行类比分析,学生不仅深化了对自然景观的理解,还发现了两者在写作体验上的共通之处。基于此,学生集体决定将石公山作为本次春游的首选目的地,进而确立“游石公山”跨学科写作任务群(见表1)。

四、审美期待:关照多维意识,彰显写作个性

写作者在构思时,需深刻理解:读者不仅是作品的接收与评判者,更是审美需求的载体。荣维东指出,优秀写作者是以读者为中心的作者,而新手作者的一个特点就是以自我为中心[5]。在RAFT模式引领下,要格外关注写作的角色意识、读者意识,以及成果呈现的方式意识,以满足不同读者的审美期待与需求。

1.弥补写作角色意识的空缺

在写作“游石公山”时,角色设定成为文章个性化表达的关键一环。学生可以根据自己的性格特点和兴趣爱好,选择最适合自己的角色:是一位勇敢无畏、充满好奇心的“探险家”;还是一名细心观察、忠实记录的“小记者”;亦或是一位悠然自得、感悟生活的游客,以轻松愉悦的心态,分享旅途中的点滴感悟与美好心情。这样的角色设定,不仅能够使文章更加生动有趣,更能展现出学生独特的个人魅力。

2.填补文本读者意识的不足

树立读者意识是提升写作质量的关键。在写作中教师应引导学生:我的读者是谁?他们可能对什么感兴趣?如何吸引他们的注意力?针对不同年龄阶段或兴趣偏好的读者群体,学生需灵活调整语言风格、信息密度及情感色彩。如面向儿童读者,语言应更加生动有趣,穿插小故事或谜语;面向成人读者,则可深入解析自然景观背后的文化内涵,增加历史典故的引用。如此,文章会更加贴近读者需求,激发共鸣。

3.克服成果呈现方式的单一

跨学科写作教学强调知识的综合运用与创新表达。在“游石公山”的创作中,教师要鼓励学生打破传统文本的限制,采用多样化的呈现方式。如结合信息技术,制作图文并茂的电子游记,展示山间美景;或利用地图软件绘制游览路线,配以文字解说;甚至可以尝试创作一首小诗或歌曲,以音乐的形式表达对石公山的热爱与赞美。这些跨学科成果的呈现,不仅能够丰富写作内容,还能激发学生的创造力和想象力。

五、量评反馈:优化评价体系,明确评价导向

针对评价单一化问题,教师需要建立多元化、发展性的评价体系。一要锚定依据:评价主要以学生在各类探究活动中的表现,以及活动过程中完成的方案、海报、调研报告、视频资料等学习成果为依据[6]。二要具体可量:RAFT模式经常运用量规对作文进行评价,开发和使用量规是写作评价中最常用的方法[7]。

1.构建精细化评价指标,促进写作素养深度发展

围绕“游石公山”跨学科写作任务,我们设计了面向学生写作素养的评价体系。该体系细分为信息提取与处理、语言表达、创新思维、文化理解与传承和跨学科融合等多个维度,并深入探究学生如何将地理、历史等跨学科知识融合于写作之中,展现其综合素养(见表2)。

2 语言表达

2.促进评价主体多元化,构建开放共生评价生态

教师基于RAFT模式为学生提供专业指导与反馈,同时鼓励他们参与自评与互评,培养其批判性思维与团队协作能力。此外,教师还应引入家长与社区作为外部评价力量,通过家校合作、社区参与等方式,拓宽评价渠道,为学生提供更为丰富、多元的评价反馈,共同促进学生的成长与发展。

3.创新评价方法多元化,激发写作潜能与创造力

为充分发挥评价的诊断、激励与发展功能,应积极探索并实施多样化的评价方法。表现性评价强调在真实或模拟情境中评估学生的写作能力与综合素养;档案袋评价则通过系统收集学生作品、学习反思等材料,构建个人成长档案,促进自我认知与持续进步。同时,数字化评价工具的应用提高了评价效率与精准度,利用大数据分析技术为学生提供个性化教学支持,量身定制写作成长路径,进一步激发学生的内在潜能与创造力。

综上所述,基于RAFT模式的小学跨学科写作教学,通过精准设定角色、读者、方式与话题,整合并应用跨学科知识,采用定标明向、造境驱动、任务引领、审美期待、量评优化的五维策略,有利于激发学生思维潜能与创造力,提升他们的写作兴趣和个性化表达能力,具有重要的推广价值与学术借鉴意义。

参考文献

[1][4][6] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022 年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 吴勇,陶会.“跨学科写作”任务群的主题探寻与实践探索[J].语文教学通讯,2023(09):79-82.

[3] 陆平,夏惠贤.中小学跨学科写作教学的新探索——美国“RAFT”写作教学模式[J].上海教育科研,2009(02):83-85+82.

[5] 荣维东.交际语境写作[M].北京:语文出版社,2016:202.

[7] 尹达.美国“RAFT”母语写作程式的内涵、教学策略及启示[J].教学与管理,2014(22):80-83.

[责任编辑:陈国庆]

*该文为江苏省教育科学 “十四五”规划重点课题 “指向实践育人的小学语文功能性读写教学的路径研究”(B-b/2024/03/90)、江苏省教育科学 “十四五”规划立项课题“基于乡土文化的项目式跨学科主题学习策略研究”(B/2023/03/87)的研究成果之一