课程思政让育人的种子在数学课堂中生根

作者: 戴越

摘 要 数学教学中情感、态度、价值观的培养与发展与知识技能的掌握同样重要,“课程思政”是新时期育人的重要举措,“课程思政”理念应寓于数学教学中。从“课程思政”的视角出发,探寻其与小学数学学习的关联,挖掘小学数学课堂中的思政元素,构思在课堂教学、学习方式、评价发展中的实施策略,为小学数学“学科育人”增值赋能,构建全员、全程、全课程的育人格局。

关 键 词 课程思政 小学数学 教学实践 学科育人

引用格式 戴越.课程思政让育人的种子在数学课堂中生根[J].教学与管理,2022(14):52-56.

课程思政是指以构建全员、全程、全课程育人格局的形式将各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,把立德树人作为教育的根本任务的一种综合教育理念[1]。让学生在掌握知识技能、过程方法的同时提升道德素养、树立价值观念是新时代素质教育的重要组成部分,思政教育不能只局限于思政课程,还要在各类课程中树立课程思政的理念。无论是当下时代潮流与世界格局之发展,还是立足于小学生的身心发展特点,抑或是回归学科教学的本质要求,小学数学与课程思政的理念都是相互联结的。

一、小学数学教学中蕴含的课程思政

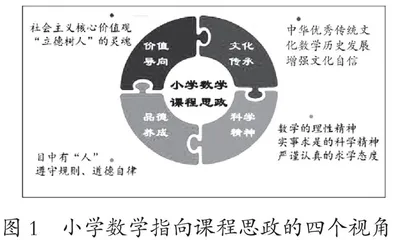

办好思想政治理论课关键在教师,思政课教师要做到“六要”:政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正。以“六要”为指引,以“中国学生发展核心素养”为方向,笔者查阅文献资料,结合隐性课程、道德教育等理论,围绕小学数学学科特点,将课程思政视域下的小学数学教学分为四个视角——价值导向、文化传承、科学精神和品德养成,立足课本,展开深入思考。

小学数学各个版本教材汇集了众多教学专家的智慧,是十分重要且宝贵的课程思政资源,小学数学课程思政教育应当以教材为第一阵地,充分挖掘和利用小学数学课程中蕴含的思政元素,深挖小学数学与思政教育的融合点,才能迈好小学数学课程思政的第一步。笔者结合苏教版《数学》,就价值导向、文化传承、科学精神和品德养成四个方面的思政元素在小学数学教学中的呈现具体说明(见表1)。

二、在小学数学教学中践行课程思政

小学数学教学需要课程思政,小学数学中蕴含课程思政。课程思政的实质不是增开一门课,也不是增设一项活动,而是将思想政治教育融入课程教学和改革的各环节、各方面,实现立德树人润物无声[2]。那么在教学实践中,究竟怎样将思政内容融入教学呢?课堂思政绝不是简单的“课程+思政”,笔者以为,可以按照优化课堂、深化过程、关注评价、多元融合的逻辑实践推进。

1.优化课堂,让课程思政渗透于数学课堂

课堂的重要性不言而喻,它是教学活动的主阵地,只有让“干巴巴的说教”转变为“热乎乎的教学”,才能让课程思政渗透在数学课堂中,充分发挥数学课堂的育人功能。

(1)小素材:于点滴之间滋润学生。小学数学课中的课程思政需要教师在教学过程中关注教材、教学内容中“思政小素材”的深挖与活用,才能于无声处将思政教育润泽在学生心田,让课程思政渗透在小学数学课堂中。

在苏教版《数学》一年级上册“10以内的加法和减法”这一单元的学习中,例1的主题图是学生浇花的内容,这一教学内容可以培养学生关心集体、热爱劳动、以校为家的精神。笔者以“想一想,身边还有这样的例子吗?能用今天学习的知识提一个加法问题吗?”为问题设计课堂练习,引导学生观察学校中、生活中的劳动素材,与数学问题相结合,进而在解决问题的过程中培养学生的主人翁意识。

之后在本单元例5、例6的教学主题图中,出现了植树的内容,这时可以将思政教育串珠成线,延续例1的劳动教育,并进一步深化到环境教育——“同学们,你们听过“绿水青山就是金山银山”这句话吗?”保护环境是全人类的事业,爱护校园里的一草一木就是我们身边的好事。希望同学们也能做一个爱护环境的好孩子。

这些课程思政的小素材就蕴藏在教材之中,需要教师不断学习,提高自身的思想政治教育意识,充分认识数学和思政课课程目标,深挖数学与思政课的融合点,在数学课堂中潜移默化地融入思政教育。

(2)大背景:在恢弘之下激荡学生。将学科知识与学生生活、社会热点建立连接也是课程思政教育一个不可忽视的途径。特别是在重大的时代背景之下,数学教学的课程思政更需要我们从以往传统的教学模式、碎片化的教学倾向中走出来,以恢宏的家国情怀为背景,融合数学知识与情感教育,才能真正打造一节优秀的数学思政课。华应龙老师曾以建国70周年阅兵式为背景,执教了六年级综合与实践课“阅兵中的数学故事”,以这节课为例看一看如何在大背景下激荡学生的思政情怀。

【片段】

师:在整个阅兵过程中,踢正步通过检阅区的那一刻是神圣的、震撼的。那么,那一刻有多长时间呢?在这次阅兵过程中特别强调分秒不误、毫厘不差。昨天,我在看同学们的课前作业时,发现有同学也注意到了这点,时间误差不允许超过0.3秒,距离误差不允许超过0.02米,多么精确啊!所以,我想阅兵指挥官一定会计算一个方队通过检阅区的时长是多少秒的。要解决这个问题,需要知道哪些数据呢?

……

出示:旗手脚尖到将军脚尖 6 米,将军脚尖到第一排脚尖6米,后面14排都是前一排脚跟到后一排脚尖0.9米,脚长0.3米。

(学生认真地、轻轻地读着屏幕中的数据,有的学生不禁感叹“哇!”)

本节课以中华人民共和国成立70周年国庆阅兵式为主线,始终把立德树人作为学科教学的根本任务,是课程思政与数学教学相融合的优秀样本。

课程思政理念下的学科教学,理想状态是思政内涵如盐、学科知识如水,盐溶于水,看似无形却无处不在。要达到这样的境界,就需要教师围绕内含某一价值立意的教学目标,按照“为我所用”的原则和知识的内在逻辑,整合利用相关教学素材和资源,在教学方式上切忌空谈大道理和单向的“满堂灌”[3]。无论是立足课本的素材深挖,还是跟进时代潮流,把握新鲜事物,都需要教师心中有数学、心中有思政,才能将数学教学与课程思政真正做到相融相通。

2.深化过程,让课程思政厚植于学科本质

课程思政理念的落实是立德树人根本任务的重要支撑。张丹指出:“数学的育人价值集中体现在帮助学生形成数学素养上,即让学生通过数学学习逐步形成正确的价值观念、必备品格和关键能力。”[4]对于数学教学而言,学生在数学学习过程中的数学素养、思维品质、关键能力的形成同样是课程思政应关注的内容。

(1)真问题:让课程思政在真实中展开。在教学过程中只有唤醒学生的主体观念和创造激情,让学生在解决真困惑、真问题的过程中有所收获,才能帮助学生塑造更为广阔、高远的理性精神。这是课程思政理念下小学数学教学更需要关注的。

在苏教版《数学》四年级下册“三角形的内角和”一课的学习中,笔者根据传统的教学方式设计了课前学习单(如图5)。

然而,学生的完成情况很不理想,原因在于笔者以为学生对三角形内角和的知识一无所知,但绝大部分学生都已经明确了“三角形的内角和是180°”这一结论。在此基础上进行的学习研究必然是假研究。

笔者在执教另外一个班级时调整了学习单的内容,将研究的重点从“三角形的内角和是多少?”转向了“为什么三角形的内角和是180°?”(如图6),如此,课堂讨论的主要内容才是学生们的真困惑。下课前,笔者又抛出一个问题“三角形的内角和,真的一定就是180°吗?”在进一步追问中,在一个个真问题的串联之下,学生对三角形内角和才会有更数学、更科学、更理性的认识,这背后也含着课程思政的韵味。

(2)真合作:让课程思政在过程中深入。要达到课程思政的目的,在教学过程中就应该让学生在更为多样的学习方式中参与、体验,发展合作、倾听、表达等核心素养与关键能力,实现思维品质的进阶。学生在合作共学的过程中提升了倾听、表达、对话等数学关键能力,在与同伴的共同磨合、评价中滋养、生发出更多人文的关怀。当然,真合作需要给学生更长的合作学习时间,在评价中以小组为单位,久而久之,合作共学才能真切有效。

在我们班的第三小组中,有一位数学基础比较薄弱的同学,让教师没想到的是组员竟比老师更关心这位同学的学习。为了帮助他,他们小组制定了共学制度、助学计划。虽然他的成绩没有“飞升”,但教师能感觉到他学习态度的积极转变。

要培养学生的完整人格、促进学生高阶思维发展,在学的方式上要注重实践、探究,合作学习的方式值得教师进一步挖掘、探索,以助力课堂思政在小学数学课堂上的深入推进。

3.关注评价,让课程思政丰富于数学感悟

练习与评价是学习过程中不可缺少的一部分。练习对学生而言也具有很强的导向性、针对性和示范性,客观上要求学生在数学学习过程中结合自己的成长体验和切身体会,在情感、态度和价值感上得到有效发展,这也是数学教学目标“最后一维”的真切落地。

(1)让练习也有课程思政的味道。狭义上的学业评价离不开练习与测试,教师在研制命题的过程中不妨让我们的练习也有课程思政的味道,让小学数学的课程思政不仅发生在课堂中,更能“教—学—评”一体化。

【例1】李明班要举行庆祝建党百年的活动,在一组平行线上制作图标(如下图)。图标由1个平行四边形和2个相同的圆环构成。已知平行四边形的底边为5厘米,面积为100平方厘米,圆环重叠面积为22平方厘米(数据保留整数),求制作这样一个图标至少需要多少面积的材料。

本题以建党百年活动为背景和契机,将图形的面积计算练习从常规的几何图形中迁移到真实的生活情境中,既增进了学生爱国爱党的情怀,更让学生感受到数学与生活的联系,在具体问题中让课程思政生动起来。

【例2】新冠疫情期间,某校开展线上教学,有录播和直播两种教学方式供学生选择.为分析该校学生线上学习情况,在学校随机选择四个班级的学生进行调查,数据整理结果如下:

(1)你认为哪种教学方式学生的参与度更高?简要说明理由。

(2)在调查的班级中,参与直播学习方式的学生占百分之几?按这样的比例计算,全校900名学生,选择录播学习方式的学生大约有多少人?

(3)从统计图中,你还了解到哪些信息?

本题以疫情期间的线上教学为背景,要传递的信息有:线上教学的规模、形式、参与人数,将数据的统计、数据的分析等内容综合,形成一道综合性课程思政综合练习。

(2)让评价更有立德树人的精神。学生的数学学习态度、习惯、能力,以及数学思维的广度与深度各不相同,课程思政的落地不仅要在命题上下功夫,评价方式的多元化同样是立德树人理念之下的重要路径。教师可以通过对学生数学表现的观察、学习任务的完成情况等方式对学生作出全面的、个性化的评价,从而体现教育评价的指导思想——“创新适合儿童的教育”[5]。

数学教学的评价不仅定位于获得基础的数学知识、基本的数学技能,更要基于文化自觉深刻挖掘其丰富的文化价值,进而促进知识技能、数学思考、问题解决和情感态度四维目标的整体实现。

学校在评价改革实践过程中结合不同年段的学生能力、学习内容,设计、开展了一系列的表现性评价活动。一二年级的专项活动以“数学故事”为着眼点,充分调动小朋友喜欢听故事、喜欢讲故事的学习心理,在测评中提升数学学习能力、丰富数学文化的认识;三、四年级的专项活动以“数学游戏”为着眼点,让学生在华容道、七巧板、九宫格等经典又颇具历史的数学游戏中边玩边学;五、六年级的专项活动更对学生的综合能力提出要求:小学生学奥数有用吗?小学数学需要刷题吗?……通过这样的一系列活动,学生的学科素养、思辨能力得到提升,文化自信也在学习过程中悄然孕伏。

在年段专项评价活动的基础之上,我们还尝试融合不同类型、不同方式的数学活动,以“数学游园会”的形式展开,让学生在活动中学习数学、在应用中提升能力、在合作交往中发展素养。采取多样的评价方式、扩展多元的评价内容,才能在教学中更多关注知、情、意、行的综合评价,让立德树人真的贯穿在“教—学—评”的全过程之中。

在教学实践中,教师需要突破学科壁垒,加强学科内部整合,进行跨学科整合,改变知识碎片化的教学倾向,共建思想政治教育优质资源库,优化思想政治教育资源配置,促成功能要素的合力效用。全学科的感受浸润是帮助我们理解学生、深植课程思政的关键,每位教师都应当有课程思政的意识,让育人的种子在小学数学课堂中生根。

参考文献

[1] 王博.全人教育视角下的高校“课程思政”建设[J].辽宁工业大学学报:社会科学版,2020,22(06):97-99.

[2] 高德毅,宗爱东.从思政课程到课程思政:从战略高度构建高校思想政治教育课程体系[J].中国高等教育,2017(01):43- 46.

[3] 汪瑞林.中小学“课程思政”的功能及其实现方式[J].课程·教材·教法,2020,40(11):77-83.

[4]张丹,王彦伟.数学学科育人指向:用数学思想和理性精神滋养学生[J].中小学管理,2019(11):9-11.

[5] 崔允漷.有效教学[M].上海:华东师范大学出版社,2009:244-245.

[责任编辑:陈国庆]