体育学科结构化教学的实践探讨

作者: 曹强 赵明 陆立冬

摘 要 体育学科是有结构的,体育教学不仅仅是传授体育技能,更重要的是形成学生自己的结构化知识,培育学生的结构化思维,这就要求体育教师在体育课堂中进行结构化教学。本文在探讨当下体育课堂存在偏差的基础上从三个方面阐释了进行结构化教学之于体育课堂的实践价值,并从挖掘教学内容核心元素,构建知识立体关联结构;统整教学核心方法,构建方法策略结构;聚焦教学核心问题,构建思维素养结构三个方面提出了结构化教学的有效促进策略,希望能为提高体育教学质量,深化体育课程改革提供一定的参考和借鉴。

关 键 词 体育学科 结构化教学

引用格式 徐庆涛,曹强,赵明,陆立冬.体育学科结构化教学的实践探讨[J].教学与管理,2022(14):57-60.

学习一门学科,不在于掌握了多少零散、庞杂的知识,而在于掌握这门学科的结构[1][2]。虽然课程改革经历了十多年的发展历程,但多年的一线体育教育经验揭示,当下的体育教学依然存在“穿新鞋,走旧路”的现象,在体育课堂内容传授上依然过多强调单一技术的学练,在教学方式的选择上,依然过度追求运动技能掌握的熟练程度,用测试、技评、达标的形式评定学生体育之优劣,却忽视了各种知识、技能之间的前后关联,割裂了体育学科内在发展的逻辑规律[3]。学生由于没有参与复杂情境、完整比赛的运动经历,也就无法感知体育项目的完整性。这也随之带来了如下社会性问题:学生上了很多年的体育课,一项体育运动技能也没有掌握;学生体质健康水平未得到根本性解决;学生喜欢体育活动,但不喜欢上体育课。可见,学生作为体育课堂教学的主体“有名无实”,严重与“促进学生核心素养”的课程发展观相悖,必须对这种“只见树木,不见森林”的教学组织形式予以纠正。

一、结构化教学的实践价值

结构化是指事物由无序、散乱、混沌状态转变为某种特定结构形态的动态过程,结构化教学不仅体现在教学流程上,更主要的是整体思路、知识、意识、思维、重难点等综合的结构化,是认知方式由表及里、由浅入深、由显性到隐形深度的结构化,指向学生思维结构由低到高的螺旋发展[4]。其教育实践价值如下。

1.触发学科逻辑,融通教与学

任何体育运动技能的习得都需要历经系统有序的导、教、学、练的逻辑过程[5]。在结构化的教学中,知识、技术、战术、规则、素质、体能相互间的关联性、层次性和完整性可以得到充分体现,有利于学生对体育学科本质逻辑和变化规律的掌握。教学中学生以结构化知识为内容,主动地用批判性思维去探究新的知识与技能,将它们与原有的认知进行融合,并将其迁移到新的情境中,同时根据新情境的动态变化,不断丰富体育知识的表征形式,形成体育知识新“突触”,在脑海中逐步建立起网格结构,贯通教与学的内在联系,真正实现对知识、内容的深层加工,进而建立起获得知识的方法结构,使沉积在教材中庞杂的知识凸显出来,为后续高效、便捷提取和转化知识打好基础。

2.基于元素关联,融通学与用

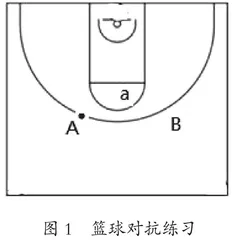

布鲁纳曾指出:“知识保持的关键不在于储存了多少知识,而在于运用时如何再现已学的知识。”事实上,问题的解决,依靠的是整个知识结构体系,而非单一知识元素。结构化教学聚焦的是元素的关联、衔接与转化,这就要求学生在真实情境中参与体验先前所习得知识、技能的内在联系,进而达到学以致用的目的。例如,在“多种形式传接球”的单元教学中,进行篮球曲线运球+传接球的组合、传接球+无球者交叉跑动的组合、传球后+干扰练习的组合等,随后在组合练习的基础上,学生进行图1中AB进攻、a防守的情境化练习,a如何防?防谁?站在哪个位置最合适?A持球是传还是突破?什么情况下传?什么情况下突?B如何跑位?是拉开还是靠拢?这些问题都要学生根据场上的状况作出反应,并且每一次对抗情境都不一样。通过多次的反复练习,使学生学到的单一、组合练习在对抗、比赛的过程中衍生出更多变化的形式,真正融通学生在真实情境中的学与用[6]。

3.关注图式结构,融通识与智

结构化教学既注重对体育学科本质内涵、各元素的内在联系及其变化规律的把握,也注重体育课堂教授内容的系统性、整体性,这有利于学生整体认知图式结构的构建。基于结构的体育课堂教学有机融合体育知识的传授形式与学生的认知思维方式,进而实现教学内容组织形式、教学情境转换过程与学生学习展开方式、学生思维发展轨迹的同频共振,由此建构起体育学科认知图式结构和结构化的思维方式,提升结构化思维品质。例如,在“多种形式传接球”结构化单元教学中,球传过来用什么方法去接,接到球以后如何处理球更合适;传球的时候力量用多大,传到什么位置更有利于同伴接到,都需要学生在瞬间做出选择。同时,学生通过思考分析各项目特征及技战术的原理,将无序的、碎片化的、个别的知识进行分析、归纳,进而建构起网格化的知识体系。在此过程中学生的批判性思维、发散性思维都可以得到培养,真正融通识与智,实现促进学生思维品质提升的目的。

二、结构化教学的具体策略

1.挖掘教学内容核心元素,构建知识立体关联结构

当教材以课时教学的形式分布在体育课堂中进行教学时,教材的结构体系也随之被分割在多堂体育课之中,如果我们单独停留在教教材的层面,必然导致教学内容结构关联性、系统性、整体性的削弱,学生的深度学习也就更不可能实现。我们需要回归教材“全貌”,改变以往平铺直叙的形式化教学,帮助学生理解教材内部各个元素前后关联的全过程,厘清其衔接与序列结构,动态立体地组织好教学的各层级活动。比如“多种形式传接球”的单元教学,运球、传接球、投篮等是技术层面的知识元素,折返跑、侧身跑、直线跑、弧线跑等是体能层面的知识元素,摆脱、穿插、节奏变换等是运用层面的知识元素,然而以上都是“多种形式传接球”单元教学中的相关元素,如何让学生感受他们之间的关联性与整体性。笔者设计了表1的层级活动,将相关知识技能元素的传授置于学练导向具体任务中进行练习,既关照局部,又统揽整体。在结构逻辑渐次展开的过程中,留给学生足够的时间和空间来观察、体验、反思,帮助学生构建起立体化的知识网络结构。

2.统整教学核心方法,构建方法策略结构

学习方法是学生获取知识的方式、手段和途径,体育学科结构化教学就是建立在学生已有的认知基础上,以体育学科知识内在的逻辑机理和学科整体性建构的本质特征为价值遵循,通过单元化、结构化、递进式的课堂推进,逐步促进学生在知识自主建构的过程中形成方法结构。例如,“多种形式传接球”的单元教学中,学生学会了传接球的简单技术不是关键,只有掌握了传接球在游戏比赛中的运用方法(什么时候传、什么时候突、什么时候投等)才是重点,所以我们要创设二打一、二打二、三打二、三打三等不同情境,以及从“扩大运动空间”到“缩小运动空间”的变化入手,让学生在不同的情境中看到传接配合发生的全过程,突出知识的本质关联以及学习方法结构化的现实价值。

此外,把学习方法结构化可以激发学生的联想跨度,学生的方法结构一旦形成,就具备了灵活的运用和高效的迁移能力,要鼓励学生把习惯上认为毫不相干的、表面上看起来微不足道的问题联系起来或进行移植,促进新旧知识之间的融合转化,进而提升自身的学习能力。例如,篮球、足球、手球项目的教学内容存在着平行关系,即在教学顺序上可以不分先后,先学什么不学什么不存在明显的不合理性,在单一的技术传授上也看似不相关,但是,学练方法结构却可以在彼此之间进行迁移,一旦掌握了一个项目的学练方法,便可以正迁移到其他两个项目中去,并发挥应有的作用。在足球、篮球、手球传接配合的教学中,其本质结构具有高度的一致性,学习方法结构化就是要把这种一致性转化为可以彼此迁移的具体操作(见表2)。这样的跨项目间的迁移,有效打通了知识结构的内在联系,拓展了学生跨项目的思维空间,真正实现了提升学生思维品质、促进学科素养生成的目的。

3.聚焦教学核心问题,构建思维素养结构

学生的思维素养结构是学生知识体系和方法策略在更高层次上的抽象概括,是在发现、分析、解决问题时,反复理解知识、整合方法策略的过程中提炼而成的结构。学生思维素养结构的形成经历了从模糊到清晰、从理解到运用、从体验到反思等螺旋上升的过程,一般可分为体验(促进思维前进跨度)、领悟(促进思维联想跨度)、运用(促进思维转化跨度)三个阶段。例如,“多种形式传接球”的单元教学(见表3),其一,体验,即在体育知识结构化初步形成的基础上,在传接球组合练习(问题表征)的过程中体验思维素养存在的价值,激发学生思维的前进跨度,将前后所学知识进行有效串联,针对实际情境能够随时提取最实效的练习组合。其二,领悟,即在学习方法结构化建立的基础上,在解决实际问题的过程中领悟结构化思维的精髓,实现学生思维的联想跨度,如,在二打一、二打二等情境中引导传球学生不断思考:如何有效摆脱防守?摆脱防守后下一步做什么?摆脱防守后没有成功切入怎么办?切入后传接球路线被封堵怎么办?等等问题。逐步引导学生领悟传接配合的本质意义以及建立结构化思维的作用。其三,运用,即在真实的游戏或比赛情境中,善于打破固有的思路、思维定式、功能固着,实现思维的转化跨度,提供给学生运用结构化思维解决实际问题的机会。

三、提升结构化教学效能的考量

1.关注教师思想意识层面的自我修炼

结构化教学的终极目的是促进学生个体的全面发展。教师对教学、对教育、对学生的认识程度制约着结构化教学的深度以及个体的教学行为。所以,重视自我完善的自觉,加强教师思想意识层面的自我修炼,养成自我反思的意识与习惯,是提高结构化教学质量的重要保障。

2.亲身体验,激发“我”的能动性

教为学服务,学是根本,教是辅助,结构化教学服务的对象始终是体育课堂中主体与本体的“我”,所以尽一切可能激发、引导、维持“我”(学生)全身心投入到体育课堂中来是保证结构化教学顺利进行,实现促进“我”的全面发展的关键。尊重差异、满足需求、积极鼓励、坚定信念、组建团队等等,凡是能激发“我”的能动性的方法都可以大胆尝试,积极应用,使结构化教学真实落地,彰显成效。

3.消除“形式化”结构教学的潜在风险

体育学科是将知与行结合得最好的学科。在结构化教学实践中,不能仅仅关注教学流程和具体操作方式层面,也要关注学生学和练的层面,强调学生在组合中磨练,在情境中体悟,在讨论中互动,在评价中修正。在开放的内外环境下,培养学生自我监控、自我反思的意识和习惯,唯有如此,结构化教学才能最大程度地发挥其应有的作用。

知识的生成从来不是割裂的,体育学科结构化教学有利于让单一的知识生长出更多的“突触”,并与其他相关知识生成连接点,由点成线,由线成网,由网成块,由块成体。厘清知识的前后、内外(横向、纵向)联系,在“单个中学,组合中练,比赛中用”的过程中实践、体验、感悟,真正实现学生思维品质的提升以及认知图式的自我建构,进而促进体育学科核心素养的自主发展。

参考文献

[1] 孙杰.大概念:结构化教学的素养进阶架构[J].思想政治课教学,2019(08):15-18.

[2] 韩立福.从传递走向建构:教学思维的深度转型[J].教育理论与实践,2012,32(16):52-56.

[3] 刘历红.论结构化意识下的中学体育教学[J].当代教育与文化,2020,12(03):52-58.

[4] 王乐,熊明亮.体育课结构化技能教学的内涵阐释与应用路径[J].体育学刊,2020,27(01):104-110.

[5] 于素梅.从一体化谈体育课程内容的结构化设置[J].中国学校体育,2020,39(12):19-21.

[6] 曹强.感受球之趣 激发球之智[J].中国学校体育,2019(08):26-27.

[责任编辑:白文军]