探寻“文化味”小学英语作业的设计

作者: 戴天扬

摘 要 基于英语学科核心素养之文化意识的培养,提出了教师应充分发掘教材的文化元素以丰富作业的品质与内涵。通过具体案例阐述如何让作业的设计具有“文化味”,让学生在潜移默化的作业实践过程中,逐步习得文化知识,比较文化差异和拓展文化视野,为他们今后传播中国文化打好坚实的基础。

关 键 词 文化味 作业设计 作业实践

引用格式 戴天扬.探寻“文化味”小学英语作业的设计[J].教学与管理,2022(14):60-63.

英语学科核心素养包括语言能力、文化意识、思维品质和学习能力[1]。实际教学中,大多数教师在英语教学的过程中重点关注语言能力、学习能力和思维品质的培养,却忽视了文化意识的培育。语言与文化有着密不可分、水乳交融的关系,语言是文化的载体,它有着丰富的内涵,没有语言的传递,也不可能有文化的传播。作为英语学习者,不仅要学习语言,更要学习语言背后的文化。在学习英语的过程中,接触和了解外国文化有益于对英语的理解和使用,有益于加深对中华民族优秀传统文化的认识和热爱,有益于接受人类先进文化的熏陶,有益于培养国际意识[2]。

译林版《英语》教材从五年级开始设置Culture Time文化学习板块,五年级上册至六年级下册四本教材的Culture Time板块,直接呈现文化的教学内容共计24条,它们均凭借图文并茂的方式帮助学生了解中西方国家的风土人情、地理历史、传统习俗、行为规范与生活方式等文化知识。但是部分教师受传统教学思想的影响,缺乏对学生文化意识的培育理念,仅仅局限于五、六年级教材中出现的Culture Time板块内容;有的教师仅仅让学生读一读此部分的教学内容即为完成了该板块的教学流程,没有真正发掘Culture Time板块语言背后的深层次历史与文化内涵;有的教师觉得三、四年级课本中没有Culture Time板块教学内容,所以没有必要进行文化学习,学生们只需要扎实地学好语言知识即可。因此,教师们无法积极主动地及时捕捉所学语言背后存在的文化,从而会弱化英语起始年级跨文化知识的学习,不能在实现语言教学的同时进行文化知识的渗透,错过了语言与文化交融的最佳培养契机。

目前小学英语作业的改革迫在眉睫,力求使英语作业的形式具有多样化,内容具有创造性。笔者将结合译林版《英语》中年级教材中的部分案例阐述如何挖掘语言知识背后所隐藏的文化元素,通过提升作业设计的内涵与品质,提高作业内容的广度与宽度,让学生在体验和参与形式多样的作业过程中,既能提升语言知识的运用能力,又能逐步习得文化知识,比较文化差异和拓展文化视野,最终为学生传播中国文化打好坚实的基础。

一、博采众长,尊重差异

语言是文化的重要组成部分,文化也在推动语言不停地向前发展。英语和汉语两者有相通的地方,但不可避免会有文化的差异。《义务教育英语课程标准(2011年版)》对于文化意识二级标准描述中明确了“在学习和日常交际中,能初步注意到中外文化异同”[3]。老师在教学时一定要依托文本,善于发现教材中所潜在的文化元素,有机渗透中外文化教育,让文化精髓根植童心。

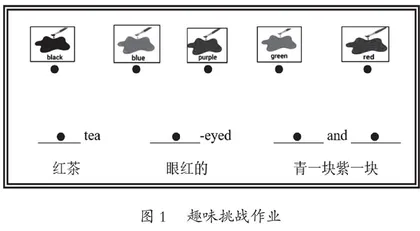

译林版《英语》三年级上册Unit 6 Colours单元教学时,教师可以播种“颜色”的文化种子于孩子心田。由于不同的历史与文化,一种语言中的颜色词内涵不一定等同于另一种语言,教师要打破学生按照自己的思维定势去运用颜色单词的现状。因此,在本单元教学后的巩固练习中,笔者设计了趣味挑战作业(如图1),让学生自己猜一猜,连一连,尝试将单词与正确的短语表达配对。

三年级的学生刚刚开始学习英语,还不会写英语单词,因此笔者设计该作业的要求是只需要学生将颜色单词连到相应的正确位置即可。当堂作业反馈的结果为绝大多数学生仅仅按照中文字面的意思完成,红茶red tea,眼红的red-eyed,青一块紫一块green and purple。学生们并不明白英语与汉语两种语言对颜色概念和习惯用法有着各自独特的表达方式。教师利用学生犯错的时候恰恰是他们记忆最深刻的时机,激发他们的好奇心和新鲜感,让他们回家后自主查找互联网或报刊书籍中相关的信息,探寻出正确的答案。在“用英语做事情”的活动中,加深学生对单元主题理解的同时,拓宽学生多角度解决问题的途径[4]。

当他们知道正确的表达为红茶black tea,眼红的green-eyed,青一块紫一块black and blue后,在出乎意料的同时,更加深刻地明白了颜色词语在不同语言之间存在着的文化差异,有关颜色的词语并不是英汉完全对应的关系。当学生元认知与新信息发生冲突时,正是刺激他们认知发展与强化记忆的最佳时机,教师给予学生相应的提示,让学生主动参与探寻和深入研究,最终学生会通过这项作业,永远记得在英语和汉语表达“颜色”时所需要关注的文化差异。

二、追根溯源,迁移延展

语言文字处处都有文化的烙印,而语言活动时时都有文化的踪迹。在英语和汉语中均有一些“貌合神离”的表达,即语言的字面意思与实际含义相去甚远。如果在教学中遇到这样的教育契机,教师就应该直言不讳,不要让我们的学生“望文生义”,避免今后在语言交际中“出洋相”。

译林版《英语》三年级上册Unit 7 Would you like a pie?的Cartoon Time板块教学时,出现了单词hot dog。当文本中小狗Willy听到hot dog时,通过插图的描绘,学生们可以看出Willy吓得目瞪口呆,以为hot dog指的是“火+狗,即狗在火上烤”。对于这种西方快餐领域的经典美食之一,教师在教学时可以直白地向学生介绍关于hot dog名称由来的文化背景故事,还可以告诉学生中国的某些菜肴名称与hot dog也有一样的共性特征,当看到这些文字时不可以被字面的含义所迷惑,而应该刨根问底并追根溯源。在此课时作业中,笔者设计了趣味探究作业(如图2),让学生自己查找资料,完成“一道中国菜肴名片”的制作。

根据文本所蕴藏的hot dog不能望文生义的例子,笔者联想到中国菜肴中也蕴含了很多类似的案例,于是让孩子们查找资料,思考并写出菜肴内含有动物名称但实际食物里并没有这种动物的菜肴。要求他们首先找到这种菜肴,然后贴上它的图片,再用拼音写出名称,最后可以回味这道菜曾经留给自己“舌尖上的味道”或者可以再次品尝这道菜肴,给出自己心目中推荐的星级指数。令笔者惊讶的是学生们发现这类含动物名称却没有此动物的中国菜肴竟然达到了10多种,狮子头、松鼠鳜鱼、蚂蚁上树、鱼香肉丝、虎皮青椒、猫耳朵、马蹄酥、鱼咬羊、驴打滚、狗不理包子……

通过完成这道中国菜肴名片制作的作业,一方面潜移默化地让学生知道中西方均有“貌合神离”的表达方法,但这又是文化相通的地方。此作业只需要学生用拼音写出菜肴的名称,而不需要他们写出英语名称,是希望让学生有一种“我有人无”的中华民族自豪感,让他们知道“中国菜”就是中国文化的新名片。另一方面激发学生了解中国美食的兴趣,更进一步了解博大精深的中国“食文化”,了解别具风格的中国菜肴名称及名字背后的历史典故或民间传说,这一张张名片或许会成为学生宣传中国菜肴与中华文化的一个起点。学生在制作菜肴名片时,不会感受到文化知识的刻意存在,从而使文化学习达到了“润物细无声”的境界。

三、多元文化,兼收并蓄

英语作为国际通用语发挥着极其重要的作用,因此不断地被各个国家的人们学习和使用,但当英语进入某个异域国家后,就会与当地的风土人情与本土文化进行融合。随着社会的发展,英语的两个重要变体产生——英式英语和美式英语。当小学生刚刚接触英语时,教师就应该让他们知道,不同的民族文化与历史能孕育出不同的语言使用习惯。

译林版《英语》三年级下册Unit 3 Is this your pencil?的Story Time板块教学时,出现了单词rubber。笔者教学时直截了当地告诉学生英式英语和美式英语对同一事物有时会有不同的表达方式。Rubber是British English英式英语,但如果遇到美国朋友,你想要向他借“橡皮”时,就应该使用单词eraser,Eraser是American English(美式英语)。笔者将rubber与eraser同时新授给学生,让他们在同一情境中学习英式英语与美式英语的表达,使他们的印象更加深刻。在此课时的作业中,笔者设计了趣味搜集作业(如图3),引导学生自己搜一搜书籍或网络,寻找更多的同一种事物,但在英式英语和美式英语中的表达方式却不相同的单词。

既然文本中出现了单词rubber,教师就应该抓住时机,让学生知道有英式英语与美式英语的区分,在他们对认知事物刚刚产生新鲜感的时候,凭借着他们强烈的好奇心会自己主动搜集资料,查找出不同的表达方式。假设每个同学搜集到3张卡片内容,之后大家再交流与分享,至少每位学生可以达到30组单词的对比积累,这种互相学习的方式比教师直接灌输给他们的会更加历历在目、记忆犹新。

学生在这一类型作业的熏陶中,对英语国家的文化有了更深刻的了解,他们会知道,英美国家在某些语言上的差异可能会导致一些沟通的问题,但也会渐渐地明白人类丰富的语言也是人类灿烂文化的重要组成部分,学生在懵懂的体验过程中,逐渐形成多元文化意识与跨文化意识。

四、存同求异,学以致用

随着全球经济一体化与地球村的形成,世界各国人民相互接触的机会越来越多,但是中西方国家在各自传统习俗的熏陶与影响下,形成了彼此特有的文化。中国是礼仪之邦,良好的礼仪将伴随孩子成长的每一步,小学英语学科作为学生初步接触外国文化的桥梁,在英语课堂中,教师应该适时指出中外礼仪文化的差异之处,避免今后学生们在与外国友人的交流中产生误解。

译林版《英语》三年级上册Unit 8 Happy New Year!的Story Time和Cartoon Time板块教学时,均出现了“馈赠礼物”的场景。送礼物是一种常见的交际形式,中西方对于赠送礼物的礼节都很重视,但是对于此礼节,中西方文化却存在着差异性。在此课时的作业中,笔者设计了趣味归类作业(如图4),让学生们结合自己已有认知,再仔细观察Story Time与Cartoon Time文本的插图,将心目中所认为的中西方送礼习俗按价值、包装、收礼方式和礼物数量等进行选择归类。

学生通过已有认知和观察插图对比后,“中西方送礼习俗” 的选择归类作业完成正确率较高。但笔者并没有止步于此,而是让学生们再次准备表演型作业,根据Unit 8 Story Time或Cartoon Time的故事内容,选择“中国式送礼”或“西方型送礼”的形式,分小组设计送礼对话语段并进行情景表演。如果学生能在相对完整的、真实的情景中接触、体验、理解和学习语言,那么他们就能更好地理解语言的意义和用法,也能更好地掌握语言的形式[5]。

学生在恰如其分的氛围中进行角色扮演,自然地沟通与交流,在有意义的情境中获取最真切的文化体验,加深对中西方送礼习俗礼仪与礼节的理解与运用,体会不同的国家、不同的民族与不同的文化在礼品赠送过程中的差异性。同时,也让学生逐步体会出不管馈赠礼物的形式是什么,它们的共性之处还是存在的,即礼物不分贵贱、轻重,它们所承载的是一份情谊或是一份感激,能缩短人与人之间感情的距离。

小学英语教师的责任与使命不仅仅是单纯地进行语言知识的传授,而应该是以培养学生的综合素养为目的。文化意识的形成是一个从感知到意识、从意识到修养、从修养到行为的内化、提升和养成的过程[6]。教师可以设计具有趣味性、实践性和探究性的作业,让学生在潜移默化的过程中,内化语言知识和文化知识,促发他们的反思,改进自身行为,加深对文化异同的理解,提高对文化差异的敏感度和处理文化差异的灵活性,逐渐形成文化意识,最终转化为实际行动,为将来传播中国文化打好坚实的基础。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 普通高中英语课程标准(2017年版)[S]. 北京:人民教育出版社,2018.

[2][3] 中华人民共和国教育部. 义务教育英语课程标准(2011年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社,2012.

[4] 黄蓓. 依托任务培养学生核心素养的方法[J]. 中小学外语教学:小学篇,2019(11):38-43.

[5] 程晓堂. 英语教师课堂话语分析[M]. 上海:上海外语教育出版社,2009.

[6] 喻侯林. 基于语篇内容渗透文化意识培养的策略 [J]. 中小学外语教学:中学篇,2019(02):52-56.

[责任编辑:郭振玲]