青少年亲子依恋、学校氛围与自我控制影响网络游戏成瘾的心理机制

作者: 陈振锋 吴芷莹 聂衍刚

摘要:为探讨青少年的亲子依恋、自我控制、学校氛围与网络游戏成瘾的关系及作用机制,为预防和干预网络游戏成瘾寻求合理有效的措施提供科学依据,采用父母依恋量表、自我控制量表、学校氛围量表、网络游戏成瘾量表对866名中小学生及其家长进行调查。调查结果:(1)中小学生的亲子依恋对其网络游戏成瘾具有预测作用;(2)自我控制能力在亲子依恋和网络游戏成瘾关系中起中介作用;(3)学校氛围调节了中介路径的后半段以及直接路径。结论:良好的亲子依恋关系,积极的学校氛围,可以促进中小学生自我控制能力的发展,最终达到预防和减轻网络游戏成瘾,增强社会适应,得到健康的身心发展。

关键词:亲子依恋;自我控制;网络游戏成瘾;学校氛围

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)01-0018-07

一、引言

网络游戏成瘾(Internet Gaming Disorder,IGD)在青少年群体已是一个广泛存在的问题行为。根据第五版《精神疾病诊断与统计手册》(DSM-5),IGD可以定义为“持续和反复使用互联网参与游戏,通常是与其他玩家一起,导致临床显著损伤或痛苦”[1]。IGD不仅会对青少年的社会幸福感、学习成绩造成极大危害,并且还是抑郁、焦虑、自杀行为和社会适应失调的潜在风险因素[2]。因此,在青少年的个体发展当中,避免受到IGD的消极影响显得尤为重要。本研究旨在探索青少年网络游戏成瘾的影响因素以及内在心理机制,为预防青少年网络游戏成瘾提供更好的科学依据与策略。

(一)亲子依恋与青少年网络游戏成瘾

Armsden 和 Greenberg[3]于1987年提出依恋是对父母或亲密朋友的一种重要而持久的情感纽带。依恋理论认为良好的亲子依恋能够为孩子的发展提供一个安全的环境[4]。当青少年遭遇危险或压力时,父母能够为青少年提供最基本的安全感。青少年与父母之间的良好亲子依恋在双方关系中形成了独特的“内部工作模式”,而这个模式能为青少年积极、健康的发展提供保护作用[5]。倘若青少年处于不良的亲子依恋关系当中,则会表现出更多的问题行为。

研究表明,不良的亲子依恋能够显著预测青少年的网络游戏成瘾行为[6-7]。先前研究大多集中在亲子依恋与网络游戏成瘾之间的相关关系,但鲜有研究探索两者之间潜在的作用机制。因此,本研究旨在填补该领域的研究空白,提出一个有调节的中介模型,探讨自我控制的中介作用以及学校氛围在亲子依恋与网络游戏成瘾之间的调节作用。

(二)自我控制的中介作用

自我控制是指一个人为了达到特定目标而监控、抑制、坚持和调整自己的行为、情绪和期望的能力。自我控制的人比冲动的人更善于调节自己的行为、情感和注意力冲动,以实现长期目标[8]。最近的研究证实,自我控制对青少年网络游戏成瘾有直接和间接的影响[9]。自我控制是网络游戏成瘾的一个重要预测因素,与“低风险玩家”相比,“高风险玩家”的自我控制水平明显较低,与父母的沟通质量也较低[10]。相反,自我控制能力强可以负向预测网络游戏成瘾[11]。根据自我决定理论揭示的网络成瘾相关性,较弱的自我控制能力可能是现实日常需求受挫,无法适应现实生活,从而使得个体从网络生活当中寻找替代性满足的一种作用原因[12]。

自我控制能力还受亲子依恋的影响,亲子依恋可以显著正向预测青少年的自我控制水平[13]。一项对儿童的纵向研究表明,父母和孩子之间亲密友好的互动有利于青少年自我控制的发展[14]。亲子依恋是反映青少年家庭环境的重要因素,青少年自我控制能力的形成会受到亲子依恋的影响。中学是自我控制发展的关键时期[15],个体行为逐渐从外部控制(教师、家长)发展到内部控制,但内部自我控制能力尚未成熟[16]。

一项元分析发现,唯一与IGD强相关的保护因素是自我控制能力[17]。前人研究发现了家庭亲子因素和自我控制对青少年IGD的影响,但将自我控制作为亲子因素与IGD之间的中介变量[10,18]的研究数量尚少。因此,本研究假设自我控制在亲子依恋与IGD之间起中介作用,是预防青少年网络游戏成瘾的保护因素。

(三)学校氛围的调节作用

虽然已有研究证明亲子依恋与IGD、自控力与IGD之间存在密切关系,但我们发现,并不是所有消极亲子依恋、自控力低的青少年都表现出较高程度的IGD。根据Bronfenbrenner[19]提出的生态系统理论,青少年的行为发展会受到学校环境因素和内在特质相互作用的影响,而学校氛围正是影响青少年自我控制和行为发展的重要环境因素。学校氛围被称为“学校生活的质量和特征”,它基于人们在学校生活中的经验模式,反映了规范、目标、价值观、人际关系、教学实践和组织结构[20]。

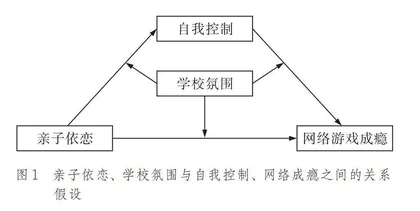

先前的研究表明,积极的学校环境因素(如学校氛围)可以缓解、降低青少年的网络游戏依赖[21-22]。保护性的学校氛围有助于降低游戏成瘾水平,不良的学校氛围正向预测游戏成瘾[18]。在本研究中,我们假设学校氛围调节了亲子依恋与IGD之间的关系,并调节了自我控制与IGD之间的关系(见图1)。

二、方法

(一)被试

本研究的被试包括青少年和他们的父母,他们从广东省的五所中小学中招募来,通过分层和随机整群抽样筛选参与者。2018年10月,共有866名8至15岁青少年(男性53.11%)(平均年龄=11.80,标准差=1.63)参加了评估。他们的父母也同时参与了评估。四年级78人(9%),五年级150人(17.3%),六年级126人(14.5%),七年级183人(21.1%),八年级179人(20.7%),九年级142人(16.6%),8名学生年龄有统计学变量缺失。

(二)研究程序

家长数据在学生家中收集,家长自行填写相应的问卷。学生的数据是由接受过培训的心理学研究生和研究助理在教室里收集的。在正式测试之前,数据收集者通知被试,参与测试是自愿的,如果他们对某些问题感到不舒服,不需要回答。被试得到保证,他们的回答将被保密,并且只会用于学术研究。

根据Cohen和West等[23]的建议,需要对参与调节的变量进行标准化,以减少变量的多重共线性。采用SPSS 26.0进行数据分析。本研究采用Bootstrap方法进行显著性检验,对原样本进行有放回的随机抽样来重新构造样本分布(本研究共构造5000次),获得参数估计的置信区间,若置信区间不包括0,则路径系数显著。

(三)实施

1. 亲子依恋

是采用Armsden和Greenberg[3]开发的父母和同伴依恋量表测量亲子依恋。问卷分为信任、沟通、疏离三个维度,共12个条目。青少年的父母被要求用李克特式4点计分报告他们的情况,0代表“从不”,4代表“总是”。在计算所有项目的平均值后,得分越高意味着亲子依恋程度越高。在以往的研究中,量表的信度值均在0.8以上。在本研究中,量表表现出良好的信度(α=0.82)。

2. 自我控制

使用Tangney、Baumeister和Boone[24]开发的自我控制量表来测量青少年的自我控制能力。问卷由学生填写,采用李克特5分制,1代表“对我来说完全不正确”,5代表“对我来说完全正确”。所有项目的平均分越高,说明青少年的自我控制能力越强。本研究量表的信度值为0.83。

3.学校氛围

使用Bear、Gaskins和Blank等[25]编制的学校氛围量表测量青少年对学校氛围的看法。问卷涉及师生关系、学生关系、全校学生参与度等九个维度。问卷由青少年使用李克特4点量表完成,其中1表示“对我来说不太正确”,4表示“对我来说非常正确”。项目的平均分越高,意味着青少年感受到的学校氛围越好。在本研究中,量表表现出良好的信度(α=0.92)。

4. 网络游戏成瘾

使用美国精神病学协会的网络游戏成瘾量表[1]测量青少年关于网络游戏成瘾的情况。量表来自精神障碍诊断与统计手册(第五版)。IGDS9-SF是一个简短的心理测量工具,反映了定义IGD的九个核心标准。IGDS9-SF通过检查12个月内发生的在线和/或离线游戏活动来评估IGD的严重程度及其有害影响。组成IGDS9-SF的9个问题采用2分制回答:0(否),1(是)。分数是计算所有项目得分总和,总分从0到9,分数越高,网络游戏成瘾的程度越高。在本研究中,量表表现出良好的信度(α=0.77)。

5. 协变量

将青少年的性别和年龄作为研究的控制变量,因为之前的研究表明这些变量与网络游戏成瘾显著相关[9]。在本研究中,将被试的性别和年龄纳入统计模型,进行一定程度的控制。参与者的性别由虚拟变量编码。

6. 共同方法偏差检验

本研究从两个方面控制了共同方法偏差的影响。首先,在程序方面,数据来自父母和青少年。其次,为了进一步提高研究的有效性,在统计上采用Harman的单因素检验来识别共同方法偏差。经非旋转主成分因子分析,发现特征值大于1的因子有12个,第一个成分解释的方差百分比为17.53%(小于40%的阈值),表明可以排除共同方法偏差对研究结果的影响。

三、结果

(一)数据预处理

为了探究各个变量及其之间的相关性,我们首先使用Pearson相关法进行分析。本研究中所有变量的均值、标准差和相关系数见表1。结果表明:网络游戏成瘾、亲子依恋、自我控制与学校氛围呈显著负相关;自我控制与年龄、亲子依恋也有显著相关。这些数据表明,高水平的父母同伴依恋可能是自我控制的一个积极因素。另外,良好的亲子关系、较高的自我控制水平、良好的校园氛围可能是青少年避免网络游戏成瘾的保护因素。

(二)自我控制的中介效应检验

采用Hayes [26] PROCESS的模型4,以性别和年龄为协方差,考察自我控制在亲子依恋和网络游戏成瘾之间的中介作用。中介模型结果如图2所示。模型拟合指数χ=0.11,χ2=0.01,F=3.61。年龄与自我控制力呈正相关(B=0.04,SE=0.02,p<0.05,95%CL[0.01,0.08])。亲子依恋对自我控制也有正向预测作用(B=0.08,SE=0.03,p<0.05,95%CL[0.01,0.14])。亲子依恋边缘显著预测网络游戏成瘾(B=-0.11,SE=0.06,p=0.05,95%CL [-0.223,0.004]),并且自我控制对网络游戏成瘾有负向预测效应(B=-0.71,SE=0.03,p<0.001,95%CL[-0.82,-0.60])。

此外,Bootstrap分析结果表明,自我控制在亲子依恋与网络游戏成瘾的关系中起中介作用(间接效应=-0.06,SE=0.03,95%CL[-0.11,-0.01])。

(三)有调节的中介模型检验

有调节的中介模型如图3所示。自我控制结局变量模型拟合指数χ=0.30,χ2=0.09,F=16.82。IGD结局变量模型拟合指数χ=0.42,χ2=0.18,F=27.22。经偏差校正的Bootstrap结果表明,亲子依恋通过自我控制对青少年网络游戏成瘾的间接影响受到学校氛围的调节。学校氛围调节了自我控制与网络游戏成瘾之间的关系(B=-0.21,SE=0.06,p<0.01,95%CL[0.10,0.31]),以及亲子依恋与网络游戏成瘾之间的关系(B=-0.18,SE=0.06,p<0.01,95%CL[-0.29,-0.06])。然而,学校氛围对亲子依恋与青少年自我控制之间的关系没有调节作用(B=0.01,SE=0.3,p>0.05,95%CL[-0.06,0.07])。此外,学校氛围对自我控制有正向预测作用(B=0.28,SE=0.03,p<0.001,95%CL[0.21,0.34])。

根据上述结果,我们进行了两次简单斜率检验。亲子依恋与学校氛围的检验结果表明,积极的亲子依恋可以保护青少年避免网络游戏成瘾。相较于处在消极学校氛围的青少年(低于平均水平1个标准差时;B=0.08,SE=0.08,p<0.05,95% CL[-0.08,0.25]),感受到积极的学校氛围(高于平均水平1个标准差时;B=-0.27,SE=0.08,p<0.001,95%CL[-0.42,-0.11])对青少年避免网络游戏成瘾的保护作用更强。