留守中学生厌学现状及影响因素分析

作者: 何浩 罗小漫 陈全银 丁莉

摘要:为结合留守青少年的相关特征,从学校因素、家庭因素以及个体自身因素出发,探讨留守青少年厌学现状以及影响因素,选取四川省达州市的1800名中学生作为调查对象,其中留守青少年883人。调查结果显示:(1)留守青少年中160人(18.1%)有厌学症状,农村中学的厌学率显著高于市重点中学,男生的厌学率显著高于女生;(2)人口学变量中的性别与学校类型是留守青少年厌学的主要因素;(3)家庭因素中的情感忽视、身体忽视以及个体自身因素中的自卑感是影响留守青少年厌学的危险性因素,而学校因素中的同学关系与师生关系是留守青少年厌学的保护性因素。

关键词:留守青少年;厌学;影响因素

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)25-0012-05

一、引言

随着我国城镇化发展的快速推进,留守青少年的人数呈逐年增长之势;随之而来的是留守青少年的问题越来越凸显,尤其是留守青少年的厌学问题表现较为突出[1];厌学不仅会直接导致学业不良,还将影响个体的心理健康,甚至会影响留守青少年的生存和发展。因此,探讨留守青少年的厌学以及影响因素具有重要的现实意义。

厌学是指学生对学校的生活失去兴趣,并产生厌学情绪、厌学认知等心理状态以及在行为上的不良表现[2]。以往调查研究发现学生厌学的影响因素主要包括三方面内容:家庭因素、学校因素以及个体自身因素[3]。父母是家庭因素中的重要组成部分,父母的陪伴与关爱是影响孩子学业发展的重要的因素之一,而父母忽视则会阻碍个体的学业发展,父母忽视是指个体对父母情感需要、身体/监督需要以及教育需要得不到满足的一种伤害情景[3];研究发现父母对子女基本需要的长期忽视是影响留守青少年厌学情绪、认知和行为的重要因素[4]。

学校因素中的班级氛围作为留守青少年发展的重要微系统,与青少年厌学等问题行为有着密切联系;班级氛围是指班级的和谐稳定程度,是学生对整个班级社会心理气氛的知觉,包括师生关系、同学关系与班级组织;研究发现良好的班级组织管理与师生关系能促进学生的学业情绪与学业成绩朝更好的方向发展[5]。

研究还发现有留守经历的学生,自卑感显著高于无留守经历的学生,自卑感是指个体对自我评价较低并感到羞怯、灰心甚至惭愧的复杂情感[6];自卑与个体的学业表现、学习能力密切相关,自卑感越强的学生学业表现越差,学习自我效能感也会下降[7]。

综上所述,本研究将根据留守青少年的相关特征作以下研究:

1.从家庭因素出发,探讨父母忽视(情感忽视、教育忽视、身体/监督忽视)对留守青少年厌学的影响,并通过回归分析验证主要影响因素;

2.从学校因素出发,探讨班级氛围(班级组织、师生关系、同学关系)对留守青少年厌学的影响,并通过回归分析验证主要影响因素;

3.从个体自身因素出发,探讨自卑感(社交自信、学习能力、自尊、外貌、体能)对留守青少年厌学的影响,并通过回归分析验证主要影响因素。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

选取四川省达州市两所中学的1800名中学生作为调查对象,此次问卷调查共回收有效问卷1746份,问卷有效回收率为92.9%;其中市重点中学A有效问卷935份(留守青少年412人),农村中学B有效问卷811份(留守青少年471人)。

在此次研究中留守青少年是指单亲或者双亲长期在外打工(大于6个月以上)而被留在农村户籍所在地的12~18岁的青少年[1];其中男生425人(48.1%),女生458人(51.9%);独生子女598人(67.7%),非独生子女285人(32.3%)。

(二)研究方法

1.厌学量表

采用赵玉芬[8]编制的初中生厌学量表,该量表包括17个题目,由厌学认知(6个题项)、厌学情绪(4个题项)和厌学行为(7个题项)三个维度构成;该量表采用5点计分,1代表“完全不符合”,5代表“完全符合”,其中平均得分在1~2.99之间为无厌学症状,在3~3.99之间为轻度厌学,在4~5之间为重度厌学,得分越高代表学生的厌学程度越严重。在本研究中,将得分在1~2.99之间判定为无厌学症状,得分>2.99判定为有厌学症状,在此次研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.87。

2.父母忽视量表

采用邓云龙等[9]编制的儿童心理虐待与忽视量表中父母忽视分量表,该量表由情感忽视、教育忽视和身体/监督忽视三个维度构成,共包括17个题目;该量表采用5点计分方式,从0分(无)到4分(总是),将反向表述题目反向计分后,计算所有项目的平均分,得分越高代表留守青少年感知到的父母忽视越严重。在本研究中,该量表的Cronbach’s α 系数为0.80。

3.自卑感量表

采用Fleming和Courtney[10]等修订的自卑感量表(FIS),由36个题目构成,共包括自尊、社交自信、学习能力、外貌以及体能等五个维度;量表采用5点计分方式,从1“从不”到5“总是”,得分越高表示留守青少年的自卑水平越高。在此次研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.85。

4.班级氛围量表

采用陈斌斌和李丹[11]编制的班级氛围量表,该量表由26个题目构成,包括师生关系、同学关系以及班级组织三个维度;量表采用5级评分,从1“从不”到5“总是如此”,得分越高代表留守青少年感知到的班级氛围越好。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.86。

(三)研究过程与数据处理

采用SPSS 22.0软件对数据进行整理和统计分析,分类变量采用χ2检验进行统计学分析;采用Logistic逐步回归分析探讨留守青少年厌学的影响因素。

三、研究结果与分析

(一)留守青少年厌学总体现状

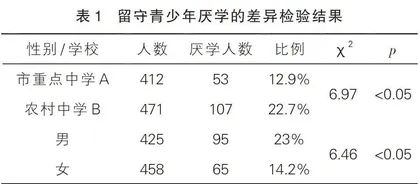

调查研究结果显示,留守青少年中160人(18.1%)有厌学症状,723人(81.9%)无厌学症状;由表1可知,市重点中学A留守青少年的厌学人数为53人,厌学人数占12.9%,农村中学B留守青少年的厌学人数为107人,厌学人数占22.7%;经检验农村中学B的厌学率显著高于市重点中学A(χ2=6.97,p<0.05);男生的厌学人数为95人,厌学人数占23%,女生的厌学人数为65人,厌学人数占14.2%;经检验男生的厌学率显著高于女生(χ2=6.46,p<0.05),检验结果见表1。

(二)留守青少年厌学的单因素Logistic回归分析

将留守青少年有无厌学作为因变量,进行单因素非条件Logistic回归分析(各变量赋值如下:有无厌学:无=0,有=1;性别:男生=0,女生=1;是否独生子女:独生=0,非独生=1;学校类型:市重点中学A=0,农村中学B=1)。由表2研究结果可知,在17项相关因素中有以下14项是留守青少年厌学的影响因素;人口学变量中的性别与学校类型是留守青少年厌学的影响因素(p值均<0.001),家庭因素中的父母忽视、身体忽视、教育忽视、情感忽视是留守青少年厌学的影响因素(p值均<0.01),学校因素中的班级氛围、师生关系、同学关系、班级组织是留守青少年厌学的影响因素(p值均<0.001),个体自身因素中的自卑感、自尊、学习能力与社交自信是留守青少年厌学的影响因素(p值均<0.01)。

(三)留守青少年厌学的多因素Logistic回归分析

结合上述单因素分析的结果,将14项具有统计学意义的影响因素引入多因素非条件Logistic回归分析;由表3结果可知,在上述14项留守青少年厌学的影响因素中有7项是影响留守青少年厌学的主要因素(p值均<0.05),其中人口学变量中的性别与学校类型是影响留守青少年厌学的主要因素,这表明男生与农村中学是留守青少年厌学的风险性因素;家庭因素中的情感忽视、身体忽视以及个体自身因素中的自卑感,均是留守青少年厌学的危险因素,而学校因素中的同学关系与师生关系是留守青少年厌学的保护性因素。

四、研究结论与教育启示

(一)留守青少年厌学的总体特点

调查结果显示留守青少年中有厌学症状的人数为160人(18.1%),这表明留守青少年总体状况虽较好,但部分留守青少年的厌学行为值得进一步关注。结果还显示,农村中学B留守青少年的厌学人数占22.7%,高于市重点中学A的12.9%。究其缘由,一方面可能与教师的数量及教学水平有关,研究发现农村中学的教师数量和教学水平不理想,教师的专业素养不高,课堂教学质量受限,且存在重知识、轻能力、忽视素养等现象,由此导致农村中学生的厌学情绪、认知以及行为等问题多于重点中学[12];另一方面也可能与学生的学习优势有关,以往研究表明市重点中学学生具有明显的学习优势和较强的学业自信,而农村中学学生却常常因为学习成绩不好而产生学习焦虑[13],这种学业失败所产生的消极情绪体验会增加留守青少年的厌学情绪及行为。最后,研究结果还表明男生的厌学率(23%)显著高于女生(14.2%),这与以往研究结果较为一致:与女生相比,男生的厌学会更加外显,存在更多的逃课、迟到、舞弊等厌学行为[14];此外,男生的学习方式与现行教育方式不匹配,这也是导致男生厌学行为多于女生的重要原因[15]。

(二)留守青少年厌学的影响因素

1.性别与学校类型差异

本研究结果表明:性别与学校类型是影响留守青少年厌学的主要因素,男生与农村中学是厌学的风险性因素。研究发现,男生虽不能很好地适应那些强调写作、阅读以及复杂词组的教学方法,但在乐意学习科学、科学活动以及科学兴趣等方面明显优于女生。基于此,为缓解男生的厌学,尊重男女生学习的差异性,教师在教学以及课程实施中应做到扬长避短与取长补短,为男女生设计最适合的学习方式,加强不同性别学生间的交流与帮助;还可以通过提供多元化的课程资源,让不同性别的学生选择学习[16],从而降低男生的厌学风险。此外,相较于市重点中学,农村中学家长的教育观念、隔代教育以及经济条件使得留守青少年更易产生厌学心理[2]。因此,需从学校、家庭以及个体心理等因素出发,缓解和调节农村中学留守青少年的厌学情绪、行为等问题。

2.师生关系与同学关系

班级氛围中的同学关系与师生关系是留守青少年厌学的主要保护性因素。相比一般的青少年,留守青少年更易受到孤独感、抑郁等消极情绪的困扰[17],而消极情绪又会导致留守青少年出现学业倦怠、学业适应不良等问题。青少年发展的积极模型指出,尽管留守青少年面临着更具挑战性的环境,但他们仍具有积极发展的潜能[18];生态系统理论认为师生关系与同学关系作为影响个体发展最重要的微观系统之一,不仅能缓解消极情绪对个体的负性影响[19],还能增加个体的学习投入、降低学业倦怠水平,并提高其学业适应水平[20]。在学校教育活动中,学校与教师应重视班级管理,塑造良好的师生关系氛围,并帮助留守青少年建立积极的同学关系,通过增加积极情绪促进其学业发展,减少厌学问题。

3.情感忽视、身体/监督忽视

研究结果还发现父母情感忽视与身体/监督忽视是留守青少年厌学的危险性因素,根据父母-拒绝理论,长期处于情感忽视不良处境中的留守青少年,情感需要得不到满足,更易出现情绪和行为问题[21];长期在外的父母不仅需要通过QQ、微信以及电话等方式与子女在情感上保持联系,关注其学业表现;还可通过表达积极的教育期望,从而满足留守青少年的情感需求并减少厌学情绪。此外,在我国的文化背景下,父母对子女的控制型互动模式,使得青少年更可能将父母的身体监督看作是父母关爱自己的表现[22];留守青少年的易感性强,在父母身体/监督忽视的情景下更易出现厌学、逃学等问题行为;而良好的父母监控却能通过提高留守青少年的自我控制能力,从而增加学习投入、减少逃学等问题行为[23]。因此,即使在留守情景下,外出父母也需要定期与子女取得联系,并通过家校合作了解和引导子女的成长,还可通过监督、建立家规、限制等方式控制、约束留守子女的行为,关注子女的学业发展。