网络欺凌受害对青少年抑郁的影响:基本需求满足和生命意义感的链式中介作用

作者: 周洪静 罗东丽

摘要:为探究网络欺凌受害对青少年抑郁的影响及其内在作用机制,采用网络欺凌受害量表、基本心理需要满足量表、生命意义感量表和抑郁症状量表,对广东省普通高中生899人进行问卷调查,回收有效问卷727份。结果表明:(1)21.91%的高中生有中度以上抑郁症状的可能性。(2)网络欺凌受害与青少年抑郁呈显著正相关,与基本需求满足呈显著负相关,与生命意义感呈显著负相关;基本需求满足与生命意义感呈显著正相关,生命意义感与青少年抑郁呈显著负相关。(3)网络欺凌受害不仅会直接影响青少年抑郁,还会通过基本需求满足和生命意义感间接影响青少年抑郁;基本需求满足和生命意义感在网络欺凌受害和青少年抑郁之间的链式中介作用显著。

关键词:网络欺凌受害;抑郁;基本心理需求满足;生命意义感

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)25-0017-06

一、问题的提出

互联网和信息技术的高速发展为人们带来了诸多生活便利,同时也对成长和发展过程中的青少年造成了一些威胁。网络欺凌就是其中突出的现象之一[1]。网络欺凌是指个人或团体通过电子或数字媒体传播的具有敌意或攻击性的信息,对他人造成伤害或不适的行为[2]。网络欺凌会导致网络欺凌受害者产生抑郁、焦虑、孤独、腹痛、头痛、难以入睡、情绪性进食甚至自杀等严重问题[3-5]。网络欺凌受害者试图自杀的可能性是没有经历过网络欺凌青少年的两倍[6]。现有研究多是对网络欺凌造成的心理健康问题的描述和归纳总结,较少关注网络欺凌造成青少年心理问题的内在心理机制。因此,探索网络欺凌受害与青少年抑郁的内部机制,找到针对网络欺凌问题的“解药”,具有积极的理论和实践价值。

(一)网络欺凌受害与青少年抑郁

抑郁是一种不愉快的情绪体验,即情绪状态显著而持久地低落、身心不协调的状态和兴趣下降等[7]。贝克的抑郁认知理论认为,由于过去的创伤性经历,有抑郁倾向的个体会形成消极的认知图式。在消极认知的影响下,这些个体倾向于对自己和周围世界持有负面看法,常常低估自己的价值,同时过度夸大负面事件的后果。

研究表明,在遭遇压力事件或不愉快的场景时,大部分青少年会体验到抑郁情绪,并出现轻微的抑郁症状[8]。对于青少年而言,网络欺凌是强烈而持久的重大压力事件。当青少年个体遭受网络欺凌时,心理上可能遭受严重创伤,从而对自我及周遭环境持有负面看法,这增加了青少年罹患抑郁症的风险。

据此,本研究提出假设1:网络欺凌受害正向预测青少年抑郁症状的产生。

(二)基本需求满足的中介作用

德西和瑞安提出的自我决定理论(self-determination theory)指出,当个体遭遇生活中的压力性事件时,如果外部环境无法满足其基本心理需求,个体可能会采取不良的应对策略并产生消极情绪。相反,当这些基本心理需求得到满足时,个体更有可能采取积极的态度和策略来应对压力[9]。当青少年个体经历网络欺凌这样的压力事件时,周围的环境不能满足其基本心理需求,缺少归属感、控制感和胜任感,容易增加青少年抑郁的风险。

据此,本研究提出假设2:网络欺凌受害通过基本心理需求满足对青少年抑郁产生影响。

(三)生命意义感的中介作用

生命意义感是人生的重要体验,获取和维持意义感是人类的基本动机之一,也是影响个体心理健康的关键因素[10]。研究显示,生命意义感对个体心理健康具有积极的保护作用。它不仅能有效地缓解抑郁和绝望感,而且还是一种应对压力事件的重要保护性心理资源[11]。具有较高生命意义感的个体,在遭遇网络欺凌时能够发挥自身的主观能动性,这对改善个体的抑郁症状、焦虑情绪以及促进创伤后的成长具有积极影响[12]。

Steger[13]的双系统理论认为,个体对网络欺凌这类压力性生活事件的解读和赋予的意义,将决定这些事件对个体的积极或消极影响。当个体能够从压力事件中寻找并赋予积极意义时,他们便能够认识到这些事件中蕴含的成长机会,这有助于激发个体的积极心态和发展潜力[14-15]。

据此,本研究提出假设3:网络欺凌受害通过生命意义感的中介作用影响青少年抑郁。

(四)链式中介模型

网络欺凌受害是青少年面对的重大压力事件。在遭遇巨大压力时,周围的环境不能满足青少年基本心理需求[16]。当个体遭遇网络欺凌的压力,且其基本心理需求得不到满足时,这种压力与需求之间的不平衡往往会激发个体寻求生命意义的动力[17]。从心理动力学的视角来看,个体的行为首先取决于其基本心理需求的满足程度。当这些需求得到充分满足时,个体更有可能去发现和追求生活中的有意义经验,这有助于形成积极的心理品质,从而更好地体验生命的意义与价值[18]。反之,当基本心理需求得不到满足时,个体可能会感到生命缺乏意义,进而更容易产生孤独、焦虑、抑郁等负面情绪,并面临更高的自杀风险[12,19-20]。

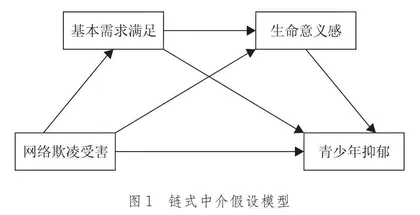

据此,本研究提出假设4:网络欺凌受害通过基本心理需求满足和生命意义感的链式中介作用对青少年抑郁产生影响(见图1)。

二、研究方法

(一)研究对象

采用方便取样法对广东省某普通高中高一学生进行施测,共回收问卷899份,剔除无效问卷172份,保留有效数据727份。其中男生446人(61.3%),女生281人(38.7%)。

(二)测量工具

1.网络欺凌量表

采用Zhou Z,Tang H,Tian Y等[21]修订的Erdur和Kavsut的网络欺凌量表,该量表分为网络欺凌分量表和网络欺凌受害分量表。本研究采用网络欺凌受害分量表,共 18个条目,采用4点计分(即从1=“从未有过”到 4=“5 次以上”)。网络欺凌受害分量表得分越高,表明个体受网络欺凌的频率越高。本研究以网络欺凌受害分量表总分为测量指标。本研究中,量表的Cronbach’s α系数为0.818。

2.基本需求满足量表

采用Basic Need Satisfaction in General Scale (BNS-GS)[22],测量人们在日常生活中自主、胜任、归属需要的满足情况。原始量表共 21 个项目,采用1~7七点评分(1=“完全不同意”,7=“完全同意”)。其中,6个项目描述被试在日常生活中感受到的自主需要的满足,7个项目描述对胜任需要的满足,8个项目描述对归属需要的满足。在本研究中,量表的Cronbach’s α系数为0.873。

3.生命意义感量表

采用王鑫强[23]修订的Steger编制的生命意义感问卷中文版。量表共 10个项目,分为两个分量表,包含寻求意义和存在意义两个维度。量表采用7点评分,从1到7依次为非常不符合、比较不符合、有些不符合、不确定、有些符合、比较符合、非常符合,得分越高说明生命意义感越高。在本研究中,量表的Cronbach’s α系数为0.866。

4.抑郁症状量表

采用抑郁症状量表(Patient Health Question-naire-9,PHQ-9),该量表多用于评估个体在过去两周内是否存在抑郁症状,量表共9个项目,采用4点评分,从0=“没有”到3=“几乎每天”,分数越高,抑郁症状越严重。5~9分:可能有轻微抑郁症;10~14分:可能有中度抑郁症;15~19分:可能有中重度抑郁症;20~27分:可能有重度抑郁症。本研究中,量表的Cronbach’s α系数为0.891。

(三)统计分析

采用纸笔测试的方式,以班级为单位进行集体施测。使用SPSS 26.0进行共同方法偏差检验、描述性统计等操作,用SPSS宏程序PROCESS插件完成中介效应分析,选取模型6,抽取5000个Bootstrap样本来测定95%置信区间,并比较各中介变量的效应差异。

三、研究结果

(一)共同方法偏差控制和检验

由于本研究所有数据均由问卷收集,需要对研究中涉及的变量进行共同方法偏差检验。采用Harman单因子检验,对研究中的所有测验项目同时进行探索性因素分析。结果发现,初始特征值大于1的因子有12个,解释了总方差变异的 62%,最大公因子解释总变异量的 21.8%[24]。因此,本研究受共同方法偏差的影响程度很低。

(二)描述性统计和相关分析

相关分析结果(见表1)显示,网络欺凌受害与青少年抑郁呈显著正相关,与基本需求满足呈显著负相关,与生命意义感呈显著负相关;基本需求满足与生命意义感呈显著正相关,生命意义感与青少年抑郁呈显著负相关。

(三)链式中介效应分析

采用中介效应检验程序对基本需求满足和生命意义感的中介效应进行分析,结果见表 2。网络欺凌受害对青少年抑郁有显著正向预测作用(β=0.52,p<0.001)。网络欺凌受害对基本需求满足有显著负向预测作用(β=-1.08,p<0.001)。网络欺凌受害对生命意义感有负向预测作用(β=-0.25,p<0.05),而基本需求满足对生命意义感有显著正向预测作用(β=0.31,p<0.001)。同时检验网络欺凌受害、基本需求满足、生命意义感对青少年抑郁的预测作用,结果显示,网络欺凌受害、基本需求满足、生命意义感都对青少年抑郁有显著预测作用(β=0.33,β=-0.14,β=-0.06,p<0.001)。

为了进一步评估中介效应的显著性,采用Bootstrap程序重复取样5000次。结果显示,95%置信区间均不包含0,说明三个间接效应均达到显著水平。如表3所示,以基本需求满足为中介变量的路径间接效应为 0.15(95% CI=[0.10,0.21]),以生命意义感为中介变量的路径间接效应为 0.01(95% CI=[0.00,0.03]),以基本需求满足与生命意义感为中介变量的路径间接效应为 0.02(95% CI=[0.00,0.04]),所有间接效应合计 0.18(95% CI=[0.13,0.24]),基本需求满足与生命意义感在网络欺凌受害对青少年抑郁的正向效应中的链式中介作用成立。

四、讨论

本项研究揭示了网络欺凌受害与青少年抑郁情绪之间的正相关关系,并有助于探究网络欺凌受害与青少年抑郁之间的保护因素,为缓解个体产生抑郁情绪提供了理论支持和实证基础。研究结果表明,网络欺凌受害能够正向预测青少年抑郁,即在网络欺凌的情景中,青少年容易产生抑郁情绪,证实了本研究的假设1,同时与前人研究结果一致[3-5]。

本研究结果也与应激易感理论相一致,该理论指出个体在遭遇特定压力源或不利情景时,更可能遭受心理和生理上的不利影响[25]。具体而言,青少年在面对网络欺凌这样的压力性生活事件时,由此产生的挫败感和其他消极情绪可能会削弱他们对生活的积极态度,从而增加他们发展抑郁情绪的可能性。

(一)基本需求满足的作用

基本心理需求满足对于成长中的青少年而言是一个重要的保护性因素。研究结果发现,网络欺凌受害可以通过基本心理需求满足对青少年抑郁产生影响,验证了假设2。

网络欺凌受害负向预测基本心理需求满足,与以往的研究成果相符[26]。网络欺凌作为一种压力性生活事件,会对青少年自主需求、胜任需求和归属需求的满足产生不利影响。与此同时,基本心理需求的未满足状态进一步增加了抑郁的风险,表明当青少年的基本心理需求得不到满足时,他们更可能经历抑郁情绪和生理不适。

(二)生命意义感的作用

生命意义感是影响个体心理健康的关键因素[10],也是青少年心理健康的重要保护性因素。本研究结果发现,网络欺凌受害通过生命意义感的中介作用影响青少年抑郁,支持了假设3。

根据生命意义感建构模型,个体获得意义感的过程是一个复杂且动态的互动过程[27]。此过程涉及个体对情景刺激所赋予的意义与自身内在信念之间进行比较、评估和判断。该模型指出,人们不断地将当前情景所体验到的意义感与他们已有的整体生命意义感之间进行对照与评价。当这两种评价达到一致时,个体不仅能感受到生命的意义,还可能从中获得新的启示,激发出积极的力量。然而,如果这两种评价出现分歧,个体可能会感受到压力与不适,伴随痛苦体验[28]。