体育锻炼与初中生自尊的关系:身体满意度的中介作用

作者: 王玉华

摘要:为探讨初中生体育锻炼与自尊水平的关系,以及身体满意度在其中发挥的中介作用,采用体育锻炼量表、多维自我体像关系调查问卷和自尊量表,对393名初中生进行问卷调查。结果显示:初中生体育锻炼水平处于中高水平,大部分初中生能够每天投入体育锻炼中;男生在体育锻炼、身体满意度和自尊上的得分均显著高于女生。此外,初中生体育锻炼与自尊存在显著正相关关系,身体满意度在体育锻炼与自尊之间起中介作用。具体而言,初中生体育锻炼能够显著正向预测其身体满意度,进而正向预测自尊。研究结果启示我们,加强中学生体育锻炼,是提高其心理健康水平的有效措施。

关键词:体育锻炼;身体满意度;自尊水平

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)34-0010-05

一、引言

近年来,国家提倡全民健身,体育健身活动不仅能够改善身体健康水平,也能促进心理健康的发展。学校作为体育教育的重要场所,在促进学生身心健康方面发挥着重要作用。越来越多的学者开始重视和探讨体育锻炼与学生心理健康的关系。

研究表明,参加体育锻炼能够有效改善大学生的心理健康水平[1]。一项实证研究表明,让大学生连续6周,每天进行1小时的体育锻炼有助于改善其心境状态[2]。对中学生进行的调查研究也发现,体育锻炼能增强其自我效能感,进而提高其心理健康状况[3]。对中学生进行一段时间的体育锻炼干预,能够有效改善其心理健康状况[4]。体育锻炼对心理健康的促进作用在中小学生以及大学生群体中均得到了证实[5]。

自尊是个体对自身价值的整体性评价,是个体自我评价的重要指标,也是影响心理健康的重要因素[6-7]。体育锻炼对自尊水平影响的元分析研究结果显示,体育锻炼能够显著提高个体的整体自尊水平[8]。

初中生正处于身体发育的关键阶段,对身体的关注度不断提高,对身体的评价成为其自我评价的重要来源。体育锻炼能在一定程度上改变青少年的身体外貌,进而影响其整体的自我评价。此外,对于刚刚步入青春期的初中生而言,其自尊水平会出现波动,进而影响其身心发展[9]。

因此,本研究选取初中生作为研究对象,探讨体育锻炼对自尊的影响。结合以往研究结果,本研究提出假设1:初中生体育锻炼与其自尊水平呈显著正相关。

在体育锻炼对初中生自尊水平的影响中,身体满意度可能起到中介作用。身体满意度是指个体对其整个身体或者某个身体部位的满意程度[10]。以往研究发现,参加体育锻炼有助于提高大学生的身体自我概念[11-12]。实证研究也发现,通过8周的有氧体育锻炼,能够有效提高女大学生的身体自我效能感[13]。体育锻炼能够降低社会体格焦虑和理想—现实身体自我差异[11],因此能提高个体的身体满意度。

身体满意度的提高有助于自尊水平的提升。根据自我概念理论,身体自我是自我概念的重要组成部分[14]。自我价值权变理论也提出,身体外貌是个体自尊的一个重要来源[15]。个体对自身某方面的满意程度会影响其整体自尊水平,因此,个体的身体满意度会对其自尊水平产生影响。实证研究表明,个体身体满意度与自尊存在显著的正相关关系[16-17]。纵向研究结果也支持了这一结论[18-19]。

综上所述,本研究提出假设2:身体满意度在体育锻炼与自尊之间起中介作用。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究的样本选取自某初中,共393人。其中,七年级102人,八年级150人,九年级141人;男生202名(51.4%),女生191名(48.6%)。平均年龄为13.64±1.06岁;身体质量指数(Body Mass Index,BMI)计算公式为:体重(kg)/身高(米)2,被试BMI平均数为19.57±4.16kg/m2。

(二)研究工具

1. 体育锻炼量表

本研究通过4个自编条目测量初中生的体育锻炼水平。

条目1为“在过去一个月中,您平均每周参加课外体育运动的次数”,选项为1=“0次”,2=“1~2次”,3=“3~4次”,4=“5~6次”,5=“6次以上”。

条目2为“在过去一个月中,您平均每周参加课外体育运动的时间”,选项为1=“0小时”,2=“0.5~1小时”,3=“1~2小时”,4=“2~4小时”,5=“4小时以上”。

条目3为“在过去一个月中,您平均每天参加课外体育运动的时间”,选项为1=“0小时”,2=“0~0.5小时”,3=“0.5~1小时”,4=“1~2小时”,5=“2小时以上”。

条目4为“在过去一个月中,您平均每天的体育运动(包括体育课、课间操、课外体育活动和其他有组织的体育活动)时间”,选项为1=“0小时”,2=“0~0.5小时”,3=“0.5~1小时”,4=“1~2小时”,5=“2小时以上”。

量表得分为各条目得分的均值,得分越高,代表体育锻炼越多。量表的Cronbach’s α 系数为0.75。

2. 多维自我体像关系调查问卷

采用多维自我体像关系调查问卷[20]测量初中生的身体满意度。该量表包含9个题目,分别测量个体对不同身体部位和整体外貌的满意度。采用5点计分,1=“非常不满意”,5=“非常满意”,量表得分为各条目得分的均值,得分越高,代表身体满意度越高。本研究中,该量表的Cronbach’s α 系数为0.87。

3. 罗森伯格自尊量表

采用罗森伯格自尊量表[21]对初中生的自尊水平进行测量。该量表包含10个条目,例如,“我认为自己是个有价值的人,至少与别人不相上下”。被试报告对这10条表述的同意程度,采用4点计分,1=“非常不同意”,4=“非常同意”。量表得分为部分项目反向计分后求得的平均分,得分越高,代表自尊水平越高。本研究中,该量表的Cronbach’s α 系数为0.81。

(三)数据分析

采用SPSS 26.0进行描述性统计、相关分析;采用PROCESS插件对数据进行中介效应检验。

三、研究结果

(一)描述性统计

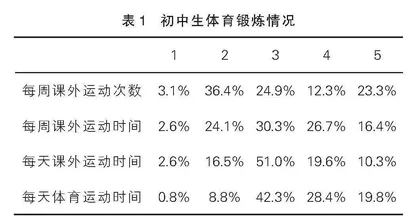

如表1所示,超过60%的初中生每周参加课外运动次数在3次以上;超过60%的初中生每周课外运动时间在1小时以上,超过40%的初中生每周课外运动时间在2小时以上;超过80%的初中生每天课外运动时间在半小时以上;超过90%的初中生每天的运动(包括体育课等)时间超过半小时。

此外,如表2所示,初中生体育锻炼得分均值为3.30,高于中值3,处于中高水平;身体满意度得分均值为3.23,高于中值3,处于中高水平;自尊水平得分均值为2.85,高于中值2.5,处于中高水平。

采用独立样本t检验对变量得分的性别差异进行分析,结果表明,男生体育锻炼得分(3.41±0.79)显著高于女生(3.19±0.80),t=2.68,p<0.01;男生身体满意度水平(3.35±0.75)显著高于女生(3.11±0.67),t=3.33,p<0.01;男生自尊水平(2.92±0.49)显著高于女生(2.79±0.50),t=2.62,p< 0.01。

(二)相关分析

如表2所示,体育锻炼与身体满意度、自尊均存在显著正相关关系,身体满意度与自尊呈显著正相关,研究假设1成立。性别、年龄和BMI与身体满意度、自尊存在显著的相关关系,因此,在随后的分析中加以控制。

(三)身体满意度的中介效应分析

采用SPSS宏程序PROCESS中的模型4进行中介效应分析,结果如表3所示。体育锻炼显著预测身体满意度,b=0.14,p<0.01;身体满意度显著预测自尊,b=0.42,p<0.001。中介效应分析结果进一步显示,体育锻炼通过身体满意度影响自尊的中介效应显著,ab=0.06,SE=0.02,95%置信区间为[0.02,0.12]。上述结果表明,身体满意度在体育锻炼与自尊之间起中介作用,研究假设2成立。

四、讨论

本研究对初中生参与体育锻炼的情况进行了分析。结果表明,初中生体育锻炼处于中高水平,大部分学生每天都能参与体育锻炼。此外,除了体育课外,初中生也能较好地投入课外体育锻炼中,这与全民健身的国家战略密不可分。

近年来,学校对于学生体育运动和体质健康教育更加重视,“阳光体育冬季越野”“校园阳光跑”“趣味运动会”等校园体育运动在大、中、小学陆续开展,并取得了良好效果[22-23]。未来,学校应继续贯彻执行相关政策方针,不断提升体育理念,加强体育建设。

研究还发现,初中生体育锻炼与自尊水平呈显著正相关,这表明,初中生参与体育锻炼有助于提高其自尊水平。以往研究表明,体育锻炼可以促进大学生的心理健康,本研究选取刚刚步入青春期的初中生作为研究对象,考察体育锻炼与自尊的关系,进一步丰富了该领域的研究成果。初中生正处在身体发育和自我概念发展的重要时期,探讨体育锻炼与其自尊水平的关系,对于提高其身体健康和心理健康水平都有重要的现实意义。

本研究还发现,身体满意度在体育锻炼与自尊之间起中介作用。初中生参与体育锻炼能够增强其身体满意度,进而提高其自尊水平。根据自我价值的权变理论,身体外貌是个体自尊的一个重要来源[15]。

初中生正处于青春期发育阶段,身体外貌会发生显著的变化,导致他们对自己身体的关注度提高,进而可能产生身体不满意,从而影响自尊水平。比如,青春期男生的身高在快速生长,身材可能比较瘦弱,这在一定程度上会影响其对自我的评价。体育锻炼能够增加其肌肉量,使其看起来更加有力量,进而提高其身体满意度,从而有助于整体自尊水平的提升。除了身材过瘦,超重也是初中生面临的一个问题[24]。身材肥胖可能导致个体受到来自同学的嘲笑,进而影响其自尊水平。体育锻炼有助于促进初中生的身体活动和能量消耗,降低超重的风险,进而提高其身体满意度和自尊水平。

上述结果对于初中生体育具有很好的实践指导意义。学校教育应保证初中生的日常体育锻炼水平,这不仅能确保他们的身体健康,也能提高其身体满意度和自尊水平。

同时,本研究也存在一定的局限性。

首先,本研究只选取了一个学校的学生进行调查,样本较为单一,未来可以选择更大范围的样本对该研究问题作进一步探讨。

其次,本研究采用横断设计,难以进行因果关系推论,未来可增加纵向追踪研究,进一步考察体育锻炼对初中生自尊及心理健康的影响。

最后,本研究未对体育锻炼类型进行细分。已有研究表明,锻炼类型、时间、强度和频率等对心理健康的影响有所不同[5],锻炼类型在体育锻炼与自尊之间起调节作用[8]。未来研究可进一步细化,以便更好地厘清中学生体育锻炼与心理健康的关系。

五、教育建议

研究结果对于中小学生体育和心理健康教育具有一定的启示意义。

第一,创新教学理念和方法,加强学生体育锻炼。提高学生体育锻炼水平,一是要创新课程教学方法和模式,增强课程内容的多样性和趣味性,让学生真正爱上体育课;二是要营造体育运动氛围,通过开展各种校园体育活动,让学生融入体育运动中,培养学生的体育意识和对体育运动的热爱。

第二,将体育教学与心理健康教育相融合。在“五育融合”的教育理念下,将体育教学与心理健康教育相融合,有助于促进学生身心健康发展。为实现二者的深度融合,教师的专业发展和培训至关重要[25]。通过建立系统的培训方案,制订明确的培训目标和内容,使体育教师们掌握如何在体育教学中融入心理健康教育理念,并开展相应的体育活动,帮助学生在活动中认识自我、感受心理健康的内涵。

第三,开展体像教育,培养学生正确的体像观。消极体像观给青少年的自我发展和心理健康带来许多负面影响,而体像教育则有助于青少年建立积极体像观并实现良好的自我发展。社会、家庭和学校应协同合作,帮助青少年形成正确的自我认知和自我认同,树立健康的审美观、积极的体像观和多元的自我价值观[26]。