受欺负对初中生抑郁情绪的影响:悲伤反刍与社交焦虑的链式中介作用

作者: 王涛 梁晓燕 夏丽君

摘要:为探讨受欺负与抑郁的关系,以及悲伤反刍与社交焦虑在其中的中介作用,对752名初中学生进行了问卷调查。结果显示,初中生受欺负经历可以显著预测其抑郁情绪;悲伤反刍和社交焦虑在受欺负与抑郁情绪之间均起单独的中介作用;悲伤反刍和社交焦虑在受欺负与抑郁情绪的关系中起链式中介作用。这些发现不仅揭示了受欺负对初中生抑郁情绪的潜在心理机制,也为学校心理健康教育和干预提供了实证依据。

关键词:受欺负;抑郁;悲伤反刍;社交焦虑

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)35-0014-06

一、引言

受欺负指个体在学校中长期以来受到其他同伴的蓄意伤害,且由于自身力量较弱难以反抗的经历[1]。近年来,中小学生遭受欺负的现象日益引起关注。研究表明,在我国,约三分之一的青少年经历过同伴欺负[2]。在小学向初中的过渡阶段,伴随着新同伴群体的逐渐形成,一些个体通过更频繁的欺负行为来获得群体中的地位或主导权[3]。青少年的受欺负经历在初中阶段往往最为频繁[4]。受欺负经历会对个体的心理健康产生显著的负面影响[5]。研究显示,受欺负的青少年面临更高的抑郁风险,其抑郁症状发生率显著增加[6]。具体而言,受欺负的学生常表现出自尊心下降、情绪低落及社交退缩等问题,这些问题可能导致抑郁情绪的产生。因此,本研究以初中学生为研究对象,深入探讨受欺负对抑郁情绪的影响机制。

悲伤反刍指个体持续聚焦于负面经历和悲伤情绪的状态[7]。作为一种消极的认知图式,它在受欺负与抑郁情绪的关系中发挥着重要作用。首先,受欺负经历会显著增强个体的悲伤反刍思维,促使其不断回顾对自身及社会的负面认知。根据反刍的反应风格整合模型,受欺负的个体更可能通过悲伤反刍思维来应对欺负,并将其作为情绪调节策略[8]。其次,悲伤反刍又加剧了抑郁情绪。反应风格理论指出,对负面经历的过度思考会强化个体的消极思维并降低其问题解决能力,从而延长并加剧悲伤情绪,导致抑郁和焦虑等内化问题[9]。同时,社会生态—素质压力模型表明,受欺负等压力性生活事件激发了个体的认知脆弱性,促使他们采用消极的认知图式(如悲伤反刍),进而导致一系列负面的适应结果[10-11]。研究发现,受欺负的程度与悲伤反刍的水平呈正相关[12]。青少年在经历较高水平的受欺负与悲伤反刍时,其抑郁水平显著增高[13]。因此,本研究假设悲伤反刍在受欺负与抑郁之间起着中介作用。

在研究受欺负与抑郁的关系时,社交焦虑也是一个不可忽视的关键变量。一方面,受欺负作为一种显著的社交障碍,极可能诱发并加剧个体的社交焦虑。根据社交焦虑的认知行为模型,个体的社交焦虑往往源于对社交场合中潜在负面评价的过度关注和恐惧。经常受欺负的个体,由于历经反复的负面社交体验,可能会发展出持续的负面自我认知,从而使得其在未来的社交场合中更易感受到焦虑和无助[14-15]。已有研究表明,受欺负会导致个体的社交能力受损,增强其社交焦虑[16]。另一方面,社交焦虑本身是抑郁的重要预测因素。情绪一致性效应表明,当个体处于负面情绪状态时,更容易关注负性信息。因此社交焦虑会使个体对抑郁情绪的刺激更加敏感,从而强化了抑郁情绪的产生[17]。基于此,本研究推测社交焦虑在受欺负与抑郁的关系中有中介作用。

抑郁应激认知交互作用模型指出,个体对待应激事件(如受欺负)的认知过程和应对策略在其适应过程中扮演着关键角色[18]。具体来说,当个体遭受欺负时,往往会产生悲伤反刍思维,即对负性事件的持续、重复性思考。这种消极的认知方式不仅加剧了个体的负面情绪,还促使个体产生社交焦虑,表现为对社交情境的过度担忧和恐惧。随着社交焦虑的增加,个体在社交互动中的困难和不适感也会加重。这种负性的情绪和行为模式进一步影响个体的心理适应,最终可能导致抑郁的出现。因此,在应激认知交互作用的模型框架下,受欺负通过悲伤反刍引发社交焦虑,而社交焦虑又通过不断加重的负性情绪对个体的适应产生影响,最终可能导致抑郁的发生。这一过程也可在认知理论(cognitive theory)中得以解释。认知理论认为,消极的自我注意聚焦是导致社交焦虑的根本原因,而受欺负经历则强化了青少年消极的自动化思维(悲伤反刍),这又进一步放大了社交焦虑和抑郁情绪[19]。综上所述,本研究将考察悲伤反刍和社交焦虑在初中生受欺负与抑郁情绪之间的链式中介作用。

二、研究方法

(一)研究对象

采用整群抽样法,对山西省太原、大同两地共830名初中学生进行测查,最终获得有效问卷752份,有效率为90.60%。其中,男生388人,女生364人。被试平均年龄为14.07岁(SD=1.10)。

(二)研究工具

1.Olweus受欺负问卷

使用张文新和武建芬[20]于1999年修订的Olweus受欺负问卷(Olweus Bullying Victimization Questionnaire,OBVQ)来测量个体的受欺负情况。该量表包含6个条目,均采用Likert五点计分,从“本学期没有发生过”到“一周好几次”,得分越高表明被试受欺负越频繁。本研究中,该问卷的Cronbach's α系数为0.82。

2.悲伤反刍量表

采用儿童应对方式问卷(Children's Response Styles Questionnaire,CRSQ)中的“悲伤反刍分量表”[21]。该分量表由13个条目组成,采用Likert 4点计分法(0=“几乎从不”,3=“几乎总是”),得分越高说明初中生的悲伤反刍程度越高。本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.89。

3.社交焦虑量表

采用由我国学者朱海东[22]翻译并修订的适合中国青少年的社交焦虑量表。量表共13题,采用5级记分,0表示“完全不符”,4表示“完全符合”,得分越高表明被试的社交焦虑水平越高。本研究中,该量表的Cronbach's α系数是0.90。

4.流调中心抑郁量表

选用拉德洛夫(Radloff L S)[23]编制的流调中心抑郁量表(CES-D)。该量表共20个条目,采用4级评分(0=“偶尔或无”,3=“多数时间或持续”),得分越高说明初中生的抑郁水平越高。本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.90。

(三)数据分析

采用SPSS 26.0进行相关分析,采用海耶斯(Hayes)编写的PROCESS宏程序3.5进行中介效应检验。

三、研究结果

(一)共同方法偏差的检验

采用Harman单因素检验法进行共同方法偏差检验。未进行旋转的因子分析结果显示,总计有6个因子的特征根大于1。第一个因子解释的总变异量为28.22%,低于40%的临界值,表明本研究中不存在严重的共同方法偏差。

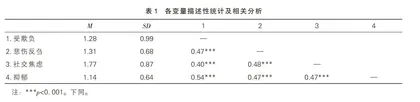

(二)描述性统计和相关分析

由表1可以看出,各变量之间存在显著相关关系。受欺负与抑郁呈显著正相关,与悲伤反刍呈显著正相关,与社交焦虑呈显著正相关;悲伤反刍与社交焦虑呈显著正相关,与抑郁呈显著正相关;社交焦虑与抑郁呈显著正相关。

(三)链式中介效应检验

使用SPSS宏程序PROCESS中的Model 6进行中介效应检验,在控制性别和年龄后,将受欺负作为预测变量,抑郁作为结果变量,悲伤反刍与社交焦虑分别作为中介变量1与中介变量2,中介效应检验结果见表2。第一,受欺负显著正向预测悲伤反刍(β=0.32,p<0.001)。第二,受欺负显著正向预测社交焦虑(β=0.20,p<0.001),悲伤反刍显著正向预测社交焦虑(β=0.47,p<0.001)。第三,受欺负显著正向预测抑郁(β=0.23,p<0.001),悲伤反刍显著正向预测抑郁(β=0.18,p<0.001),社交焦虑显著正向预测抑郁(β=0.17,p<0.001)。

为了进一步评估中介效应的显著性,采用Bootstrap程序重复取样5000次。据表3可知,间接效应95%的置信区间不包含0,说明间接效应达到显著水平,效应值为0.12,占直接效应的34%。具体而言,总间接效应由三条间接路径组成,第一条路径“受欺负→悲伤反刍→抑郁”,效应值为0.05;第二条路径“受欺负→社交焦虑→抑郁”,效应值为0.04;第三条路径“受欺负→悲伤反刍→社交焦虑→抑郁”,效应值为0.03。由此可见,受欺负不仅可以直接预测初中生的抑郁情绪,而且还可通过悲伤反刍和社交焦虑间接预测初中生的抑郁情绪。模型各路径系数见图1。

四、讨论

(一)受欺负对抑郁的影响

受欺负经历对初中生抑郁情绪的正向预测作用在本研究中得到了证实。这一发现与压力暴露模型相一致,即经历欺负的个体更易产生抑郁情绪[24]。这可能是因为受欺负的经历会降低个体的安全感,随后增加了其抑郁的可能性。

(二)悲伤反刍的中介作用

本研究发现,当个体遭受欺负时,他们可能更容易陷入悲伤反刍的思维模式,而这种模式又会进一步加剧他们的抑郁情绪。控制理论指出,当个体经历负性生活事件(如受欺负)时,现实与期望之间的差异会促使个体不断反思事件的原因和后果以试图改变现状[25]。在这一过程中,个体可能不自觉地陷入由受欺负引发的悲伤与无助情绪中,从而无法采取有效的应对策略,最终导致抑郁情绪的产生。已有研究表明,青少年的内化问题往往与特定的认知情绪调节策略密切相关。习惯采用反刍思维的青少年在面对挫折和困境时更可能产生内化问题,如抑郁和焦虑等[26]。悲伤反刍作为其中一种消极的认知方式,能够增强如受欺负这样的风险因素对抑郁情绪的影响[27]。

(三)社交焦虑的中介作用

本研究发现,社交焦虑在受欺负与抑郁的关系中发挥着中介作用。一方面,受欺负会导致个体在社交情境中感受到巨大的压力和不安,从而增加社交焦虑的风险。社交焦虑的认知行为模型表明,个体可能因对社交场合中潜在负面评价的过度担忧而产生社交焦虑。长期遭受欺负的个体可能形成自身社交能力不足的负面认知,并伴随对社交场合的强烈焦虑和恐惧,这最终导致回避社交的行为模式[27]。虽然短期内回避行为可能减轻焦虑感,但从长远来看,这种行为限制了积极社交技能的发展和正面社交经验的积累,形成恶性循环。这种循环使个体在未来的社交情境中更易感受到焦虑和无力感,从而导致了社交焦虑的产生。另一方面,社交焦虑本身又是抑郁情绪的重要预测因素。情绪一致性效应表明,处于社交焦虑中的个体在面对社交环境中的负面情境时,更容易对负面情绪做出过度反应。这种反应会加重他们对抑郁情绪的敏感性,进而导致抑郁水平的增高。总的来说,受欺负会导致个体在社交互动中更担心别人的评价和反应。这种过度担忧和紧张会逐渐积累,形成一种负面情绪的闭环,使得个体对负性信息和情境的感知更加敏感。最终,个体可能会出现持续的抑郁情绪。

(四)悲伤反刍和社交焦虑的链式中介作用

本研究发现,悲伤反刍与社交焦虑在初中生受欺负与抑郁之间发挥链式中介作用。这与生态系统理论的现象学变式理论观点一致[28]。基于生态系统理论的现象学变式理论认为,个体在与环境的持续互动中,当面临如受欺负这样的风险因素时,通常会经历一系列逐步递进的心理和行为反应。首先,受欺负这一压力源激活了个体的负性情绪加工机制,表现为悲伤反刍,即个体不断地反复思索和沉浸在与受欺负相关的消极情绪中。悲伤反刍作为一种初步的反应性应对方式,不仅强化了个体对负性事件的情感体验,还可能削弱其应对其他社会情境的心理弹性。其次,随着悲伤反刍的持续作用,个体逐渐发展出社交焦虑这一更为稳定的应对反应,具体表现为对社交场合的过度担忧、恐惧和回避。这种社交焦虑不仅进一步限制了个体的社交功能,还可能通过增加个体的孤独感和无助感导致情绪状态的进一步恶化,最终演变为抑郁。