中小学心理约谈现状调查及对策思考

作者: 林瑛 徐晓林 喻琳玮

摘要:心理普查是学校心理健康教育的常规工作,心理约谈是心理普查的重要环节,关系到心理普查的科学性和准确性以及后续干预如何开展。采用自编问卷对四川省成都市中小学心理教师开展心理约谈情况进行了调查,调查发现:中小学心理普查之后心理约谈工作的开展不充分不规范,存在预警学生多、约谈工作量大、心理教师心理约谈知识能力不足的现象。针对当下心理约谈工作存在的实际问题,提出了讨论和建议。

关键词:心理普查;心理约谈;心理健康教育

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2022)25-0018-04

一、问题提出

党的十八大强调重视“加强心理健康服务”,党的十九大提出“全面加强青少年儿童心理健康教育工作,促进中小学师生身心健康和谐发展”的要求。2019年,四川省教育厅印发《四川省中小学心理危机“三预”工作指导意见》,强调要重视中小学生心理危机工作。2021年12月,成都市发布《成都市中小学心理健康服务专项工作方案》要求开展区域内学生心理状况全员普查,建立心理成长档案,对高危学生实施台账管理,推动“一校一策、一年一筛、一生一案”。心理普查日益成为学校心理健康教育的重要常规工作。

近年来,青少年心理问题多发、频发、低龄化,中小学心理健康教育师资,尤其是专业师资配备不足。心理教师在心理约谈工作中存在约谈流程不清,约谈工作量大的问题。规范心理约谈的操作,提高心理约谈的质量,提升心理约谈的效率对于提升心理普查工作的有效性、科学性和及时准确开展后续干预工作意义重大,是当下中小学心理健康教育工作需要迫切解决的重难点问题。

为了研究和解决心理约谈的相关问题,本研究采用自编问卷对四川省成都市各区心理教师开展心理约谈的情况进行了调查。

二、心理普查及心理约谈概述

心理普查是指以中小学学生为对象的心理健康状况调查,目的是了解学生心理健康状况,筛选出重点关注对象,以便有目的、有针对性地开展心理健康教育或相应心理危机干预[1]。

心理约谈不同于心理咨询,指的是心理教师主动邀约在普查中显示疑似高危的学生,进行一对一面谈,约谈的时间一般20~30分钟。约谈教师通过语言交流和非言语的观察,初步评估该学生当下的心理健康状况,以判定是否需要及如何进行心理干预,它是学校心理危机干预工作的重要前置环节[2]。

三、调查对象、方法与步骤

(一)调查对象

参与调研的心理教师178人,其中男性教师22人,占12.36%,女性教师156人,占87.64%。30岁以下的教师59人,31~40岁的教师81人,41岁及其以上的教师38人。心理学专业教师107人,占60.11%,非心理专业教师71人,占39.89%。专职心理教师114人,占64.04%,兼职心理教师64人,占35.96%。

(二)调查的步骤与方法

本次调研所使用的问卷为本研究组人员自行编制,共15题,基础信息部分有8道题,其余7道题都是有关心理约谈的内容。

本次问卷调研以问卷星形式发放,采用统一指导语,随机测试,课题组研究人员对数据进行专业分析。

四、研究结果

(一)心理约谈实施现状

1.心理教师所在学校心理约谈的频率

参与调查的心理教师共计178人,其中有12人所在学校从未做过心理约谈,占6.74%;有48人所在学校一学期做1次,占26.97%;有20人所在学校一年做1次,占11.24%;值得注意的是55.06%的学校,实施心理约谈有可能时间间隔更短或更长。

2. 心理约谈的形式

有88名教师采取一对一个体咨询,占49.44%;6名教师采取团体辅导的形式,占3.37%;67名教师采取个体与团体辅导相结合的形式,占37.64%;17名教师从未采取过任何方式约谈,占9.55%。

3.对于心理普查的预警学生,通常的处理方式

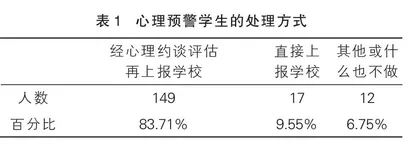

对于心理预警学生的处理方式,83.71%的心理教师选择进行心理约谈,经心理约谈评估确有异常的学生再上报学校,有9.55%的教师选择直接上报学校,也有6.75%的教师选择其他或什么也不做,详见表1。

(二)心理教师对于心理约谈的了解程度及困惑需求

1.心理教师对心理约谈及步骤的了解程度以及相关知识的学习状况

心理教师对于心理约谈的了解分布情况为正态分布,比较了解的人占33.71%;非常了解的人占3.93%;比较不了解、一般了解和非常不了解的占62.36%,详见表2。

心理教师对于心理约谈步骤比较清楚和非常清楚的占33.71%,非常不清楚、比较不清楚和一般的占66.29%,详见表3。

系统学习过心理约谈相关知识的教师仅占16.29%,从未学过和只学过一些相关知识的教师占83.7%,详见表4。

2.心理教师关于心理约谈的困惑

对于学生心理普查的结果,25.84%的教师不知道如何进行评估;39.33%的教师不知道如何干预;22.47%的教师不知道如何转介;而在评估、干预及转介方面都有困惑的心理教师占55.06%。

调查发现,八成以上心理教师具备心理约谈意识,但对约谈相关知识技能的学习了解不够,有五成以上心理教师在评估、干预、转介方面存在困惑。

(三)专业与非专业心理教师对心理约谈及步骤了解程度的差异性分析

对专业与非专业心理教师的心理约谈了解程度进行了详细的分析,结果发现,107位心理专业教师对心理约谈了解程度平均分处于一般与比较了解之间,标准差为0.88,71位非心理专业教师对心理约谈了解程度平均分处于比较不了解与一般之间,标准差为0.92,且存在显著差异(p<0.05)。

同时,对专业与非专业心理教师的心理约谈步骤了解程度进行了详细的分析,结果发现,107位心理专业教师对心理约谈步骤了解程度平均分处于一般与比较了解之间,标准差为0.85,71位非心理专业教师对心理约谈了解程度平均分处于比较不了解与一般之间,标准差为0.93,且存在显著差异(p<0.05)。详见表5。

五、讨论与建议

心理约谈需要在短时间内准确收集信息做出评估鉴别,并给出后续干预建议,对实施约谈的心理教师的专业能力,包括建立关系、收集信息、咨询会谈、危机评估、危机鉴别及干预能力要求较高。帮助心理教师提升专业能力,解决心理约谈现存的问题,从五个方面提出了讨论与建议。

(一)促进心理约谈师资专业化发展

由调查中专业与非专业心理教师对心理约谈及步骤了解程度的差异性分析可以看出,专业心理教师对心理约谈及步骤的了解程度显著高于非专业教师。心理教师的专业能力是心理约谈规范性、科学性实施的前提保障。这一方面需要加强专业师资的配备,另一方面需要加强心理约谈专业培训,利用专业心理教师的理论知识与实践经验丰富并完善心理约谈培训内容,形成培训指导手册,利用培训指导手册培训非专业教师并向班主任辐射,以加强心理约谈师资队伍建设和提升心理约谈师资专业化水平。

(二)采用团体和个体心理约谈相结合的形式

针对中小学生心理问题高发,预警学生数量较多,心理约谈工作量大,而中小学心理师资配备又非常有限的现状,可以尝试探讨“团体和个体”心理约谈相结合的模式构建。学校心理普查后,可先进行灵活多样的团体约谈,较大程度缓解心理约谈的“供需”矛盾,提升约谈效率,这种形式容易被预警学生接受,可以减少阻抗,而且可以弥补心理测评的缺陷,使得心理约谈内容丰富多彩,能让学生在团体心理约谈中释放更多消极情绪,找到朋辈的相互支持,并筛查危机对象。团体约谈后再对需要进一步筛查的学生进行一对一心理约谈,通过约谈完成评估及进一步干预。

(三)构建结构性易操作的心理约谈“四步法”

针对心理教师约谈相关知识技能不足,尝试构建专业、规范、结构化、易操作的心理约谈“四步法”模式,即:开场接待、主体谈话、反馈总结和评估处置。每个步骤根据评估目标设计相应的内容,如在个体约谈的开场阶段规范自我介绍和告知保密原则。主体谈话部分,落实对情绪、认知、生理、行为、问题类型和危机评估以及替代方案、应对机制和支持系统的评估[3]。反馈与总结环节,帮助学生反馈感受,梳理收获。在评估与处置环节,设置评估依据和处置要点,为心理教师提供评估处置选项,简化操作。这样,详细构建心理约谈提纲,规范心理约谈操作流程。

(四)引入积极心理学理念,实施预防性辅导

针对中小学专业心理教师配备少,预警学生数量多,而预警学生急需确保安全和健康支持的实际,探索在心理约谈的有限时空内完成信息收集、评估鉴别、确保安全和给予健康支持。可以尝试在中小学心理约谈中引入“积极心理学”的观念方法。积极心理学认为希望与乐观具有缓解生活应激和干预心理危机的双重中介效应,是预防心理危机和维护心理健康的潜在心理资本,是指向未来的两种优势积极力量,开发希望与乐观的心理品质及心理资本将会给个体的自我成长、个体效能和多方面发展带来积极效应[4]。基于积极心理学视角,关注和评估被约谈学生的资源、优势和潜能,评估其替代方案、应对机制和支持系统,对学生关注希望和乐观,增强其积极体验和应对,可以更积极有效地确保学生安全,为下一步实施干预奠定基础。

(五)构建心理约谈专业培训体系

针对心理教师在心理约谈实践中知识技能不足,在评估、转介及干预方面存在困惑的现状,尝试积极构建心理约谈专业培训体系。以团体心理约谈和个体心理约谈操作流程为核心内容,并根据约谈实际工作其他难点困惑和需求,如:约谈前的注意事项,约谈中的难点应对以及约谈后续工作步骤,形成心理约谈工作流程的闭环管理和指导,全面设计心理教师心理约谈培训框架内容,如:心理约谈的谈话技术,心理约谈的难点与应对,心理正常与异常的判断,心理评估理论和工具,心理咨询的转介流程,学校心理危机干预机制流程与难点应对等,开展教师约谈理论与实践技术培训,加强约谈教师的专业能力,帮助其独立、专业、规范地开展个体心理约谈[5]。以上提出的探讨和解决方案,期待在心理约谈实践中得到应用检验和完善提升。

参考文献

[1]杜琼,王业祥.积极心理学视角下大学新生心理约谈模式的构建[J].学园,2021(1):84-86.

[2]Sheldon M,King L.Why positive psychology is necessary[J]. American Psychologist,2001,56(3):216-217.

[3]林静.大学生人格问卷与症状自评量表相结合用于大学新生心理普查[J].中国健康心理学杂志,2007(1):91-92.

[4]俞彬彬.心理筛查视角下心理约谈5步法模式的构建[J].中小学心理健康教育,2020(36):47-49.

[5] 蒋善,施玉琴.积极心理学视角下的大学新生心理约谈[J].校园心理,2012(6):410-411.

编辑/卫 虹 终校/黄偲聪