农民工随迁子女学前教育的“流动性”需求模型与供给生态

作者: 王树涛 李彦

[摘 要] 深具“固态性”的教育供给如何与儿童“流动性”的教育需求有效对接,是农民工随迁子女学前教育治理中的重要议题。通过深度访谈,应用扎根理论探索随迁子女学前教育“流动性”需求模型,将随迁子女学前教育的“流动性”需求提炼为建立在政府、社区、学校、家庭、医院、大众传媒等各层次主体共同支持的基础上,分为抉择期、入学期、融入期、发展期或再流动期五个阶段,分别对应决策支持与教育衔接、安居与入学、情感支持与情感教育、“儿童友好型”公共服务、重构教育网络五种需求,并明确“流动性”是一种社会化主体共同建构的关系实践过程,具有建构性、多层性、复杂性、动态性和主体性的特征。为了满足农民工随迁子女学前教育的“流动性”供给,应扎实筑牢流动决策支持与教育衔接阵地,科学构筑学前随迁子女安居与入园支持,多维建构学前随迁子女的情感保障,全面联动营造“随迁子女友好型”教育服务,积极重铸学前随迁子女教育网络,以期构建兼具针对性、跟进性、阶梯性、贯穿性的随迁子女学前教育“流动性”供给生态。

[关键词] 农民工;随迁子女;学前教育;需求;流动性

稿件编号:20221008001;作者第一次修改返回日期:2023-02-22;作者第二次修改返回日期:2023-03-10

*基金项目:国家社科基金重大项目“新发展阶段教育促进共同富裕研究”(项目批准号:UFA220003)、国家社科基金一般项目“留守儿童社会资本系统对教育获得的影响机制和干预路径研究”(项目批准号:19BSH048)。

**通迅作者:王树涛,浙江大学教育学院“百人计划”研究员,博士生导师,wangshutao@zju.edu.cn

一、问题提出

学前教育是人力资本蓄积价值最高的黄金阶段,承载着儿童人格长成与性格塑造的早期社会化职责,肩负着阻断代际贫困、实现儿童发展的重要角色。[1]党的二十大报告把“幼有所育”作为“深入贯彻以人民为中心的发展思想”“共同富裕取得新成效”的重要参照,而解决农民工随迁子女学前教育问题是实现幼有所育的应有之义。据《流动儿童蓝皮书:中国流动儿童教育发展报告(2019—2020)》显示,我国流动儿童数量约3 426万,而其中0~5岁的学龄前儿童数量居各年龄段之首,约为1 053万。[2]“流动性”给农民工随迁子女(以下称随迁子女)学前教育治理带来长期且根本的挑战,治理体系面临转型。[3]习近平在2018年全国教育大会上指出:“办好教育事业,家庭、学校、政府、社会都有责任。……全社会要担负起青少年成长成才的责任。”[4]而当前极具“固态性”的教育供给如何与儿童“流动性”的教育需求有效对接,是随迁子女(《中国流动人口子女发展报告》参考家长的工作情况、子女的随迁和留守情况,将流动儿童分成白领流动人口随迁子女、农民工家庭随迁子女和流动人口家庭留守儿童三个类别)学前教育治理的重要议题。在既定的社会结构中,各治理空间边界稳定且明晰,在治理体系中相对独立,呈现出固态性的特征。[5]进入21世纪,我国社会进入齐格蒙特·鲍曼所称的“现代性的流动阶段”。[6]流动性冲破了社会形态中固定的边界和格局,消解了稳定的治理区间,解构了清晰有序的既定安排,原有治理体系失效,引发了一种失序的社会状态。[7]这不仅是西方社会的困境,也是置身于向流动现代性转型之中的中国亟须应对的挑战。[8]20世纪末以来,中国城市化进程加快,劳动力人口“家本位”式流动加速,大规模学龄前随迁子女跟随父母迁移成为显著的人口现象。城乡教育的二元体制催生了地方政府对于学前教育问题的属地化供给。[9]属地化供给下,教育供给的权力、责任与利益有既定的管理边界,包含“属地行政区供给”与“属事功能区供给”两方面。[10]

“属地行政区供给”的基本单位为行政区,坚持“辖区负责制”。改革开放以来,虽然我国行政资源发包与配置在不断调整和优化,但行政区划决定行政资源的属地管理原则并无改变。以学前教育供给为例,中央政府对于地方政府的资源配置在很大程度上是刚性的,即以行政辖区为配置标准,以户籍人口为责任对象。随迁子女学前教育的供给影响了常住地政府对公共服务的既定制度安排,与随迁子女学前教育的真实需要形成张力和矛盾。“属事功能区供给”的基本单位为主管部门,坚持“部门责任制”。随迁子女的学前教育被分成不同板块分散到民政、教育、公安、区街镇乡等不同职能部门,部门职能分割导致的事权不统一,降低了教育供给的效率。在主体权力、责任和利益归属不明确的宏观制度约束下,各部门之间往往表现出治理难以衔接的碎片化情况。目前,面向随迁子女的教育供给常镶嵌于一般学前教育政策或城乡发展政策中,较少颁布专门化和系统化的随迁子女学前教育政策,尚未跳脱沉重的、福特主义的视角,教育供给与个体需要之间仍然存在巨大空间,“固态性”的教育供给与儿童“流动性”的教育需求之间仍然存在错位,面向随迁子女的优质学前教育供给迫在眉睫。

教育是儿童与家庭、社区、学校、政府等教育主体共同对话、渗透、融合与建构的过程。本研究中,学前教育指来自家庭、学校、社区、政府等多主体提供的所有利于学前儿童生长发展的活动的总和。随迁子女指户籍所在地位于农村,在一定时期(6个月以上)跟随父母跨越行政区域,且家庭在城市中人均月收入低于迁入地最低生活保障水平,或伴有能力贫困、权利贫困、心理贫困、文化贫困、权益贫困的农民工随迁子女。[11]如何精准把握随迁子女“流动性”的学前教育需求?如何让教育供给精准对接学前随迁子女的教育需求,实现有效治理?这些都是实现儿童发展的重要议题,而解决这些问题也是提升教育治理能力的当务之急。

二、文献综述

国内外学者对随迁子女学前教育供给的专门研究较少,多是“随迁子女”研究或“学前教育”研究的附属品,但也有部分研究是从社会投资、[12][13]社会资本、[14]家庭、[15]社会等角度搭建随迁子女学前教育供给框架的。[16]这些方面同属随迁子女学前教育供给侧的研究,学者对随迁子女学前教育治理的研究和实践集中在以成人视角对处境不利流动人口管理、管控的方法探索。按照随迁子女学前教育供给的支持源划分,主要集中在政府层面、社区层面、学校层面和家庭层面,对随迁子女进行静态、共时态和结构性的学前教育供给。

政府层面聚焦在流入地政府制定立足于当地的支持性政策制度,强调单一部门的服务供给,难以摆脱属地化供给、固态性供给的窠臼。杨田等认为高流动倾向的学前段随迁子女对政府公共服务供给提出了新的要求,随迁子女进入流入地会缩减流入地生均学前教育经费,学前教育资源成为公共物品博弈中的牺牲品。[17]刘玉兰发现包含学前随迁子女在内的困境儿童教育的政府职能被分成不同板块分散到民政、教育、公安、区街镇乡等不同职能部门,部门职能分割导致了事权不统一,碎片化的供给方式降低了福利供给的效率。[18]刘红升、汪广荣等聚焦教育流动空间,剖析随迁子女的信息化教育政策支撑,立足于随迁子女教育均衡优质发展,提出优化户籍接纳、升学政策、教育救助政策等在内的政策环境,仅站在流入地的视角提升随迁子女的教育融入。[19][20]在财政政策上,宋月萍等认为政府应缩小学前教育财政拨款的城乡差异,保障随迁子女教育服务优质化、均等化,增强对随迁子女的包容性;[21]未能深入到破除体制障碍约束的层面,尚未注重教育投入的区域衔接性与可携带性,依然秉持固态性视角。

社区层面聚焦在基层社区设立关爱机构、改善社区环境,整合资源举办支持性活动,但存在着无序供给,缺少公共部门、私营部门和第三方部门供给联动的固态性问题。Azar等认为基层社区应加大对流动的学龄前儿童的关注和重视程度,有学者虽然意识到了学前随迁子女教育供给的社区责任,但未能指向社区与社会机构展开充分互动,汇集教育资源,提升社区教育能力,也未能指向为随迁子女早期发展链接资金和专业性人才等更多主体的协作方面。[22]翁启文等认为社区负担着随迁子女感知社会、营造归属感的重要一环,仅从社区这个单一环境入手,提出要改造社区环境,消除儿童的社会差异感、相对剥夺感、社会距离感和不满情绪。[23]Gaoming Ma等则更进一步,倡导社区承担起儿童城市社会化的重要角色,[24]而学者们仅从应然层面入手,进行了理想化的、固态化的供给设计。

学校层面聚焦于放宽入园门槛、加强家校联系与丰富课余生活等方面,但存在着学前教育公共服务短缺或外溢与供给非均等化倾向,难以摆脱供给固态性。洪秀敏等基于省市级层面的面板数据指出,幼儿园对学前随迁子女的门槛是隐形存在的,存在入园资格上的“差序化格局”,本地儿童和流动儿童中的优势方优先享受学前教育公共服务,对于处境不利的农民工随迁子女需要在诸多条件满足时才可入园。[25]邢芸、胡咏梅同样关注到了公办园和普惠民办园对学前随迁子女的隐性门槛,倡导公办园和普惠民办园降低随迁子女入学门槛,逐步去除入学资格获取、入学证明资料、学位满额等条件限制,提升随迁子女基本公共教育服务的质量。[26]雷万鹏立足对新生代农民工子女教育供求的调查,提出加大统筹优化学前教育资源配置机制,弱化户籍制度,降低公办幼儿园户籍门槛,取消制度壁垒中对随迁子女入园的限制,使更多家庭有机会选择公办园。[27]在民办园教师队伍建设上,王默等倡议减速提质,改善幼教混乱无序的状态,加强师资力量,提高幼师社会地位并提高其收入水平。[28]

家庭层面立足于微观家庭场域,增进家庭互动和情感支持,但也存在着“家庭中心供给”、社会协作失灵等固态性供给特征。朱宇、谢宇等通过分析国内儿童迁移流动的演变趋势,提倡以安居扶持来降低流动家庭的不稳定性,增加育儿时间,增进家庭情感式互动,为儿童生命早期情感发育提供沃土。[29]张莅颖倡导父母纠正重男轻女的家庭观念,营造平等、和谐、友爱、温暖的软环境。[30]美国学者Fumiko Akashi指出,由于随迁子女的父母知识储备不足,缺乏有效的“入职教育”,导致家庭早教过程缺失。[31]以上学者仅仅从家庭入手,将农民工家庭学前教育的责任窄化为家庭教育问题,未能注意到农民工家庭举家流动过程中因经济困难、社会资本缺失、文化资本薄弱等影响下的家庭教育能力缺失。部分学者如Leblanc,倡导社区、政府联动开展家长学校,为农民工家庭传授科学系统的育儿理念与方法,[32]但仅停留于设想层面,现实阻碍较大。

国内外学者的研究对随迁子女学前教育治理提供了宝贵的理论和方法资源。近年来,学界对处境不利儿童的研究视角经历了从单一到多元、由静态到动态的转变,对留守、流动儿童生命历程的考察就是一个突出的例子。生命历程视角关注人的一生中随着时间变化而出现的,受文化和社会变迁影响的年龄、角色和生命事件序列,关注构成个人发展路径的阶段或事件的先后顺序。有学者认为在父母流动与儿童流动的交互机制下,“留守”“流动”之间反复的身份转化,[33]有必要采取一个动态化的概念范畴,将儿童放在一个历时态的生命过程中去加以看待和考察。“流动性”并不等同于对儿童生命历程中重要事件的考察,时空流动中的学前儿童冲破了学前教育供给中固定的边界和格局,消解了稳定的教育供给区间,解构了清晰有序的既定安排,造成了高度复杂性和不确定性,引发供给失序。遗憾的是,目前关于随迁子女学前教育供给的理论界与实践界较少在“流动性”的视角下考察儿童需求,缺乏对儿童“需求侧”的深度关照。研究将以随迁子女学前教育的有效供给为目标,精准识别随迁子女学前教育需求,在系统分析“流动性”对教育供给带来改变的基础上,推动固态性的断裂式教育供给为流动性的链接式供给,在流动历程中为儿童教育提供兼具针对性、跟进性、阶梯性与贯穿性的教育服务,加强公共服务的无障碍性与可得性。[34]

三、随迁子女学前教育的“流动性”需求模型建构

随着学前儿童进入流动状态,生产要素的自由流动催生了行政区内事务逐渐演变成跨区域治理的议题。[35]“流动性”冲击了原有的治理结构,表现出高度复杂性和高度不确定性;并且“流动性”对学前教育资源在内的公共产品(准)提出了更高要求,包含水平意义(无缝衔接)和垂直意义(更多更好)的提升。[36]故精准识别随迁子女的“流动性”需求成为研究的重点。

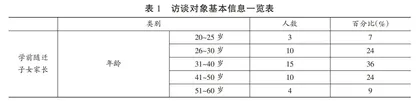

(一)研究方法

扎根理论适用于在没有理论预设的条件下,以自下而上的方式从原始数据中提取理论,其在资料搜集、数据分析、研究范式和探寻社会现象间关系、建构理论等方面有着显著优势,在因素识别类、解读过程类、情况复杂类、新生事物探索类研究中卓有成效,流程清晰,步骤明确,可操作性强,具有规范性与科学性。[37]建构主义扎根理论既是方法(论),也是理论,研究选取建构主义扎根理论的路径,按照三级编码的流程,开放式编码、轴心式编码、选择性编码,并进行理论饱和度检验。[38]随迁子女学前教育的“流动性”需求是一个高度交织的、视角全新的、动态的问题,尚未形成结构化问卷、成熟量表和理论假设,借扎根理论对随迁子女学前教育中的需求开展历时性挖掘,探寻需求变化,对于提升教育供给的精准性与可及性,提升治理能力具有重要价值。