作业中心教学:学习中心教学理念的实践模式

作者: 刘辉 康文彦 刘彦芝

[摘 要]“以学生发展为本”是我国教育教学改革的基本取向。“学习中心教学”是实现“以学生发展为本”的一种较为具体化的教学理念。然而,“学习中心教学”理念在落实过程中面临教师主观因素的左右、学情了解的模糊、传统教学模式的阻碍和材料支撑无力等困境。作业在功能以及时空等方面的特点使其能够成为实现“多学少教”“依学定教”“先学后教”和“以学论教”等“学习中心教学”特征的载体。“作业中心教学”模式可以通过“边做边学—了解学情—课堂交流—反思评价”4个教学环节践行“学习中心教学”理念,最终实现在教学中突出学生主体地位的目的。 [关键词]儿童中心;学习中心;作业中心;教学模式;依学定教

[中图分类号]G420 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2025)01-0139-08

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2025.01.022

[收稿日期]2024-08-25

[基金项目]山西省教育科学规划课题“地方院校师范生研究型教育实习模式的建构研究”(项目编号:GH-230399);山西省高等学校哲学社会科学研究项目“‘双减’背景下山西省小学生作业负担的测评研究”(项目编号:2022W115);山西省社会科学界联合会“基础教育教学改革”专项课题“家校社协同育人背景下小学跨学科主题作业的实践研究”(项目编号:JCJY2024041); 吕梁学院2024年度一流课程“线性代数”(项目编号:XJKC202446)。

[作者简介]刘辉(1982-),男,山西吕梁人,博士,太原师范学院教育学院讲师、硕士生导师;主要研究方向:课程与教学论。康文彦(1986-),女,山西吕梁人,吕梁学院数学与人工智能系副教授;主要研究方向:课程与教学论。

[通讯作者]刘彦芝(1985-),女,山西吕梁人,吕梁学院数学与人工智能系讲师;主要研究方向:课程与教学论。

“以学生发展为本”是我国教育教学改革的基本取向,也是促使教学由以教师(讲授) 为中心转向以学生(学习)为中心最重要的理由[1]。然而,长期以来,我国中小学的教学活动一直在“教师中心”与“学生中心”之间做“钟摆运动”。“学习中心教学”理念的出现在一定程度上调和了这种二元对立的现状,然而“学习中心教学”作为一种理念,在落实中却受到诸多因素的影响。如何通过一种形式化的教学模式促进“学习中心教学”理念的落实,对于当前的教学改革而言有着重要的意义。作业是一种彰显学生独立学习与自主学习的载体,对学生的发展起着课堂教学无法取代的特殊作用。是否可以以“作业中心教学”模式践行“学习中心教学”理念是一个值得探讨的问题。这不但可以在一定程度上摆脱当前的作业困境,也可以为“学习中心教学”理念的实施提供可能的路径。

一、“学习中心教学”提出的背景及特点

教学的中心问题是中小学教学研究的一个基本议题。在教学二元对立的情境下,往往容易得出以教师为中心和以学生为中心两个极端的结论。“以教师为中心”的支持者将教学看作是一种引导的活动,将学生看作是被动的个体,教师只要按照既定的、科学的课程逻辑,将知识和技能呈现出来,学生经过记忆与训练就可以实现知识的掌握。“以学生为中心”的支持者则以人本主义为出发点,认为学习作为人的权利应该受到尊重,学生是教学活动的主体,教学活动应该围绕学生的需求展开。从历史发展的脉络来看,教学活动的中心正由“教师中心”转向“学生中心”。然而,在实际的教学活动与教育改革中,这又取决于决策者的教学观。事实上,“以学生为中心”固然是大势所趋,但受学生认知水平与学习能力的限制,教师在教学活动中的作用必不可少。因此,又出现了“以学生为主体、以教师为主导”的“主导主体论”。但其仍然没有清晰地揭示教与学之间的关系[2],从而导致其在实施过程中产生多种理解进而呈现出多种样态。事实上,秉持二元对立的视角看问题容易走向事物的极端,这可能使得问题永远停留在争议中,无法得到解决。如果采用整体和统一的视角审视,则可以发现学习是教学活动的中心,通过学生的学习可以将教师和学生从师生对立的两端推向学习区域的中心。

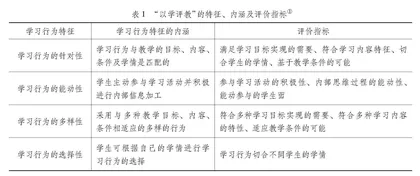

考虑到我国课程改革的趋势以及多年来我国课程改革的累积作用等因素,陈佑清教授提出了“学习中心教学”理念。“学习中心教学”的内涵是在以学习为中心的教学活动中,教师要努力让学生成为能动的个体并进行自主学习,教师的作用则是激发、引导和促进学生能动、独立的学习。“学习中心教学”的基本特质是“学为中心,教为学服务”,在教学活动中主要体现出“多学少教”“依学定教”“先学后教”和“以学论教”等特点。在教学活动中,从教与学所占的时空比例来看,“学习中心教学”需要实现“多学少教”。也就是在教学活动中要尽可能减少教师单向传授知识的时间,而应增加动机激发、方法指导、疑难解答和互动交流等教导行为。从教学决策的依据来看,“学习中心教学”需要实现“依学定教”。教师需要突破以教学经验、课程标准以及教学参考资料等为来源的“经验主义”,将学生的学情作为教学的起点,结合学生的兴趣、知识经验与思维水平来组织教学活动,以保证学生学习的主动性、能动性与有效性。从教与学的顺序安排来看,“学习中心教学”需要实现“先学后教”。让学生自主先行学习,对于学生可以自己学会的内容教师无需重复讲解。这样可以优先保证学生自主学习的落实和明确教的对象与内容。“先学”是帮助教师精准了解学情的重要机制,是提高教师“后教”的针对性与有效性的保障。从教学评价标准来看,“学习中心教学”需要实现“以学论教”。传统的教学评价基本上都是从教师的角度设计的典型的“以教评教”,而“学习中心教学”则主要是从教师教导之下的学生学习过程中的表现及其产生的结果来评价教师教的效果的[3] 。

二、实施“学习中心教学”的困境

新理念的实施往往会遭遇旧理念、旧模式以及其他条件的制约,当这种新理念与旧理念有本质差别的时候这种制约性表现得更加明显。“学习中心教学”所秉持的“以学为中心”是对传统教学中“以教为中心”理念的根本性变革。教师的教学观、学情分析的精准度、传统的教学模式以及评价依据的客观性等都影响“学习中心教学”的实施。

(一)教师的教学观左右着“多学少教”的实现

“多学少教”的目的是从时间上“规约”教师的行为,保障学生的自主学习机会。然而,教与学是没有明显边界的,即使有,教师也可以将学生的学放置于自己教的框架中。这主要是由教师的教学观决定的。为了短期内提高学生的学习成绩,实现功利化的目的,教师可能有意无意地实施以教师为中心的教学,用“灌输”的方式开展教学活动。而在教学改革导向的公开课等活动中,教师又倾向于应用以学生为中心的教学模式,努力在课堂上呈现以学生自主学习为主、教师辅助学习的“改进的教师中心教学”样态。在以学生考试成绩为主要评价指标的评价体系中,教师为了获得最大的“效益”,在“花费大量的时间和精力慢慢提升学生的学习能力”与“通过大量的练习在短期内提升学生的成绩”之间的博弈中,往往倾向于选择后一种策略。因为这种策略不需要教师花费较多的心思,只需要“诱导”或“逼迫”学生进行大量的“刷题”,让学生对各种题型和“套路”形成一定的机械记忆,使得学生在答题过程中不至于无从下手,而且大量的练习也确实能提升学生答题的精准度,这些都可以极大地迎合当前的考试制度。于是,这种做法为大多教师所推崇,甚至演化成经常性地“以考代练”。表面上看,无论是“刷题”还是“以考代练”都仿佛是一种“多学少教”的样态,但值得注意的是这种“练”与“考”是在教师设计好的“跑道”上进行的,是符合教师意愿的,并没有保障到学生自主学习的机会。此外,一方面,教师常常秉持“有罪推定”的假设,认定学生必然会在自主学习中偷懒、耍滑,所以不愿意创设自主学习的机会;另一方面,教师文化中存在着一种“推卸责任”的取向,即教师秉持一种“反正在课堂上我教过你了,考试中如果你不会就不能埋怨我”的逻辑来规避自己的教学水平被学生质疑的风险。这些都影响着教师的教学观,使教师认为“教”比“学”更重要,从而影响着“多学少教”的实现。

(二)学情了解的精准度制约着“依学定教”的实现

“依学定教”的目的是保证教师实施精准教学。然而,正如杜威的“儿童中心”理念和布鲁姆的“掌握教学法”难以实施一样,“依学定教”同样面临如何精准了解学生“学情”的问题。首先,学习是一个复杂的过程,学生个体的“学情”难以把握。学习是一种心理活动过程,具有极强的内隐性,因此学生的心理活动是难以把握和测评的。以建构主义学习观为例,学生对知识的掌握是一个逐渐“清晰化”的过程,而学生“清晰化”的程度非但从外部难以了解到,即使是学习者本人也难以言明。其次,教学是一个复杂的过程,如何使教学活动符合大部分乃至全体学生的需求也是一个难题。学生的认知水平与当前的知识储备各不相同,对学生个体的学情尚难明确,要了解学生整体学情的难度可想而知。整体学情非但是个体学情的综合,更是一种群体文化的反应,这需要教师突破个体的视角,将关注的目光转向学习的社会性,融入学生群体的社会特征去了解学情。最后,教师对学生学情的理解也影响着“依学定教”的效果。如果说学生个体或群体的“学情”是客观存在的,那么教师对这种客观情况的了解则具有很大的主观性。虽然布鲁姆提出的教学目标分类标准可以作为判断学生学习水平的依据,但教师对分类目标中不同层级和维度理解的差异性会影响教师判断的准确性。事实上,教师在日常教学中往往是根据经验展开教学的。其主要依据是课程的进度和自己的“感觉”。按照课程的进度,在新知识学习之初,教师默认学生已经掌握了必要的基础知识。在教学过程中,教师则主要基于学生的“反应”判断学生的掌握程度。最根本的原因还是因为学习活动具有缄默性的特点,而在教学活动中缺乏使学生思维和能力可视化的载体。长期以来,因材施教、个性化教学等教学理念虽然备受推崇,但在教学实践中却难以得到有效的实施,在很大程度上也正是学情了解难以精准化的例证。

(三)传统的教学模式阻碍着“先学后教”的实现

“先学后教”的目的是提升教学活动的针对性,然而其“教”与“学”顺序的变化与传统的教学模式是相冲突的,学校、教师和学生都难以改变原有的“惯习”。从学校角度来看,教学顺序的改变打乱了其固有的管理与评价秩序,非但当前的管理模式和制度等需要进行转变,而且管理的目的也需要重新定位。“先教后学”的教学模式中,学生的进步往往被认为是教师努力的结果,也被认为是评价教师的重要指标。而“先学后教”的教学模式是以学生学习为主的,教师成了学习的“辅助者”,课堂教学成了查缺补漏的教学环节。这种貌似“弱化”了教师作用的教学模式与传统的管理模式是相违背的,因为这(将)使得传统的“科层制”管理体系中的末端不再“顺畅”,难以使得上层的意志一以贯之地作用于“终端”,影响了管理的“有效性”。习惯了用制度管理的学校对这种难以管理与评价的教学模式往往持敬而远之的态度。从学生和家长的角度来看,“先教后学”是天经地义的事。学生因为“不会”才去学校学,让学生先学是赶鸭子上架,是学校和教师在推卸责任。事实上,在初期的尝试中,学生自主学习能力的薄弱性也往往会成为家长和学生批判“先学后教”的“证据”。从教师角度来看,其个体已经习惯了传统教学中“说教式”的教学模式,简单直接地将知识与方法呈现给学生的做法的高效性深深吸引着教师。在这种教学模式下,教师才能更显著地看到自己的“影响”,发现自己的“价值”,也才能维护自己的“权威”。而且,在教师文化中存在着一种“平庸之恶”。无论是出于对传统课堂教学模式的“盲从”或是自身的惰性,教师都有一种安于现状并维护现状的心理,即教师更愿意在“先教后学”的模式中用一种更为“稳妥的”和大众化的教学模式来避免自己成为众矢之的。

(四)支撑材料的缺乏影响着“以学论教”的实现

“以学论教”的目的是将教学评价的重点放在学生的学习上,促进教师对学生学习的关注,鼓励教师将教学活动围绕学生的需求进行。然而,如何对学生的学习进行客观和及时的评价也是一个难题。学生的学习是一个连续和渐进的过程,这加大了对学生的课堂学习进行阶段性和过程性评价的难度。当前对学生的评价主要以终结性评价为主,其主要形式是考试,然而为了保证考试的信度和效度,需要命题具有较高的质量。如果每节课都用考试的方式对学生进行评价,这在加大教师工作量的同时也对教师的教学水平提出了更高的要求。况且,即使是高质量的考试,也难以科学和准确地测评出学生的水平。因此,对于课堂教学而言,每节课都用考试来对学生进行评价是不现实的。学生的学习是缄默知识掌握的过程,这导致难以对学生的课堂学习进行显性的评价。波兰尼将知识分为显性知识与隐性知识(缄默知识),用冰山隐喻说明缄默知识如同冰山在水面以下的部分,在知识总体中占据着更大的比例。这部分知识隐藏在学生的认知、技能和情感之中,难以通过外显的方式表现。因此,如何通过外显的形式更准确地了解学生的学习情况是对学生进行精准评价的关键所在。在当前以考试为主要评价手段的情境下,终结性的考试不可能完全真实地体现学生的水平,而多次考试又会浪费过多的时间和精力。这使得对学生的评价既没有合适的工具,又缺乏有力的支持材料。上级部门对教师的评价主要以对学生的终结性评价为主要依据,这也在很大程度上导致教师注重学生的学习结果而忽视其过程。教师对学生的评价则以阶段性评价(周练、月考等)为主,辅以少量的观察与主观的经验,这也使得很难客观和精准地实现对学生的评价。支撑材料的缺失在很大程度上影响着对学生进行评价的方式,也影响着教师对学情的了解,增加了“以学论教”的难度。