中小学生均教师工资成本影响因素探究

作者: 李宁 夏湘慧

[摘要]经济合作与发展组织(OECD)各国非常注重对中小学教师薪资水平的相关研究,很多国家制定了多项提高教师工资待遇的政策制度,积累了较为丰富的做法与经验。经济合作与发展组织认为,中小学生均教师工资成本受教师法定工资、学生学习时间、教师教学时间,以及班级规模等4个因素的综合影响。对各国中小学生均教师工资成本影响因素进行描述和分析,展示各国中小学教师薪资水平的横纵向及结构差异,并在此基础上分析我国中小学生均教师工资成本的影响因素及现实状况,对优化教育经费投入结构、提高中小学教师薪资待遇、加强教师队伍建设,具有重要的现实意义。结合我国中小学教育发展实际,建议持续加大政府教育经费投入,构建教师激励长效机制;制定科学合理的教师工资标准,完善教育督导管理体系;切实关注教师发展的实际需要,科学核定教师工作量。

[关键词]中小学;生均教师工资成本;影响因素;教育经费投入;激励机制

[中图分类号]G475[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2023)03-0027-09

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2023.03.005

一、中小学生均教师工资成本研究的相关文献梳理

联合国可持续发展目标(SDGs)旨在指导2015—2030年全球社会、经济和环境3个维度的发展问题。与2000—2015年的千年发展目标(MDGs)不同,2015年发布的可持续发展目标适用于所有国家,这就需要监测各国社会改革与发展的重要进展及趋势。教育是基本人权,建立人力资本,可以促进劳动生产率、收入、就业能力和经济的增长。如果未能实现可持续发展目标的教育议程,将使其他目标的实现面临各种危险[1]。教师工资是教育人员经费的重要组成部分,也是支出占比最大的部分。提高中小学教师薪资水平有利于稳定基础教育教师队伍,激发教师从事教学的积极性和主动性,进而加速教育高质量发展的进程。经济合作与发展组织(简称“OECD”)每一年或者每两年出版一部教育报告。每一部报告的指标体系都有变化和调整,采用量化研究的方法,用较为丰富的统计数据介绍了OECD国家教育发展的差异,分析了世界教育改革与发展的总体趋势,为各国政府做出科学的教育决策、进行高效管理提供重要参考。《教育概览:OECD指标(2021)》较为详细地介绍了OECD各国的中小学教师工资现状,并分析了生均教师工资成本的影响因素。该报告指出教师法定工资、学生学习时间、教师教学时间以及班级规模是影响生均教师工资成本的主要因素,并以此来计算生均教师工资成本[2]。通过总结OECD各国生均教师工资成本的影响因素,结合我国生均教师工资成本的现实情况进行综合对比分析,对合理分配和使用教育经费、提高中小学教师薪资待遇具有重要的启示作用。

从现有研究文献来看,目前国内对生均教师工资成本的研究比较少。有学者认为,OECD发布的《教育概览:OECD指标》系列文件旨在了解世界范围内教育的现状和发展变化趋势,并且建立了较为完善的国际教育指标体系,对于研究国际教育特别是OECD成员国的教育发展动态有着重要作用[3]。有学者分析OECD国家中小学教师工资政策走向发现,近10年各国中小学教师法定平均工资的增长是最快的,高中教师则明显落后于小学和初中教师;教师起点工资与教师队伍的性别组成密切相关[4]。有研究者专门研究过教师工资与教师供给之间的关系,发现高工资可以提高教师供给数量,同时也应兼顾绝对工资、工资涨幅和相对工资[5];也有研究者专门研究过教师工资与班级规模对学生成绩的影响,发现在人均GDP超过2万美元的国家中,更高的教师工资和较高的数学成绩之间存在正相关[6];还有研究者对公立初中教师工资与其教学时间的关系进行过实证分析,发现在以色列、希腊和葡萄牙等国教师工资与教学时间呈正相关,而在日本、丹麦和美国等国则呈现负相关,相比较之下我国公立初中这两类因素的相关性并不明显[7]。有学者曾对2008—2018年OECD各国教育经费投入特征和趋势进行分析,探究生均经费与入学人数之间的密切关系,指出入学人数和经费投入的相对增速决定了生均经费的增幅[8]。也有学者对2019—2020年OECD各国中高等教育发展的“老问题”和“新动向”进行了分析和展望[9]。还有学者对我国小学生生均教师工资成本进行研究,发现我国生均教师工资成本较低且省际差距比较突出,呈现东西部高、中部低的“U”型特征[10]。除小学以外,我国初中生均教师工资成本相比OECD国家偏低,其主要的影响因素是我国较低的教师工资水平和较大的平均班额[11]。

可见,对OECD发布的生均教师工资成本及其影响因素的相关内容进行系统分析,一方面可以深入了解OECD国家生均教师工资的整体情况及其成本构成,另一方面也可以为我国合理调整生均教师工资成本、制定科学的教师工资政策,提供借鉴与参考。

二、OECD国家中小学生均教师工资成本的影响因素OECD依据加拿大出版物《教育统计公报》中提供的方法,通过对教师法定工资、学生学习时间、教师教学时间和班级规模等进行数理分析,建立起各种因素之间的函数关系,并将其视为生均教师工资成本(SCS)计算公式,即:

SCS=Teacher salary×Instruction time×1/Teaching time×1/Theoretical Class Size

Theoretical Class Size=Instruction time/Teaching time×students/teachers

其中,Teacher salary主要指具有15年工作经验教师的法定工资;Instruction time是指学生的学习时间,即义务教育时间;Teaching time是指教师的教学时间,既包括教师的净教学时间,也包括教师处理行政事务、加班等工作时间;Class size指的是班级规模。班级规模可以通过教师教学与学生学习时间之比和师生比进一步求得。

(一)教师法定工资

OECD对教师法定工资的分析主要针对的是具有15年教龄的教师。这里的教师法定工资是按照工资标准计算的,是教师总薪酬的组成部分。教师法定工资与教师实际工资不同,后者还包括其他与工作相关的津贴、奖金或奖励。“教师专业发展阶段”理论体系自20世纪60年代开始逐渐丰富,不同研究者从不同的角度,对教师专业发展的阶段性特点做了具体分析。例如,富勒的“教师关注阶段”理论认为,教师专业发展包括教学前关注阶段、早期的生存关注阶段、教学情境关注阶段和关注学生阶段;兴起于20世纪70年代的卡茨“教师发展时期”理论认为,教师发展主要经历了4个阶段——求生存期、巩固期、更新期和成熟期;而后伯顿的“教师发展生涯阶段论”和斯德菲的“教师专业发展五阶段论”则进一步对前面的理论做了补充和完善。Fuller和Katz等人关于教师发展阶段的相关理论认为,具有15年教龄的教师已经习惯了教师的角色,有能力探讨较为抽象或较深刻的问题,处于教师职业发展的成熟时期,代表性较强。

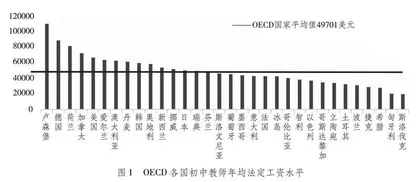

图1表明,2020年OECD国家初中教师年均工资为49 701美元,包含德国、荷兰、加拿大等在内的12个国家的初中教师法定工资均高于OECD国家平均值,其中德国和荷兰超过了8万美元,最高的卢森堡超过了10万美元,相当于斯洛伐克共和国的5倍有余。相比之下,葡萄牙、墨西哥、意大利等在内的20个国家均低于国际平均值,其中日本和瑞典接近平均值,而匈牙利和斯洛伐克共和国的教师法定工资均低于2万美元。

此外,OECD发现教师工资还会随着教师教龄的增长而增加。具有10年工作经验的初中教师平均工资比刚入职时的工资高出了29%,有15年工作经验的教师工资则高出入职时工资的38%,25年后将平均高出67%。不同国家之间按教师经验水平划分的工资水平差别也很大。如在丹麦、冰岛和土耳其,有25年工作经验的初中教师工资还未超过刚入职时的20%,而在韩国有37年工作经验的初中教师工资则超过了入职时工资的280%。

OECD在调查中还发现,教师法定工资对生均教师工资成本的影响是最大的,因为更高的法定工资会直接导致更高的工资成本。图2表明,卢森堡、德国、加拿大等国家的教师法定工资均高于OECD国家的平均水平,因而也提高了生均教师工资成本;波兰、斯洛伐克、匈牙利等国家的教师法定工资较低,其生均教师工资成本也低于OECD国家的均值。OECD各国教师法定工资高于平均水平的,其生均教师工资成本也普遍高于平均水平,反之亦然。除卢森堡生均教师工资成本与OECD其他国家差异较大外,其余国家生均教师工资成本与OECD国家的平均水平差异幅度并不大,而且与教师法定工资对生均教师工资成本的贡献幅度相吻合。

(二)学生学习时间

学生学习时间也是生均教师工资成本的影响因素之一。学生学习时间是由各国统一确定的,既包括必修课程,也包括选修课程。OECD将学生学习时间界定为学生在校内接受教师指导的学习时间,不包括课间休息、自习和作业等时间。图3表明,OECD国家小学和初中阶段的义务教育总时间平均为7 638小时(9年时间)。学生在6年小学教育中平均接受了4 590小时的义务教育,在3年初中教育中平均接受了3 049小时的义务教育。澳大利亚的中小学义务教育总时间(11 059小时)比波兰的(5 334小时)高出近两倍左右,这表明不同国家中小学学生的学习时间差距较大。

在疫情防控期间,一些国家调整了教学组织方式,允许师生进行远程学习。调查发现,超过2/3的OECD国家在2020年学校关闭期间通过远程方式进行教学。因此,一些国家调整了法定学年安排,如巴西的学校没有强制规定必须达到法定的最低上课日数,只规定了最低年授课时数。生均教师工资成本会随着学生学习时间的减少而降低,但在计算生均教师工资成本时仅看这一个因素还远远不够,需要综合考虑教师的法定工资、实际教学时间以及班级规模这3个因素。

(三)教师教学时间

除了教师法定工资和学生学习时间外,教师花在教学上的时间也会影响到生均教师工资成本。报告指出,教师教学时间分为法定教学时间和实际教学时间。法定教学时间是指全职教师根据国家政策、雇佣合同或其他官方文件的规定,每年教授一组或一个班级学生的计划时间,它不包括课间休息时间和学校放假时间。在OECD国家中,中小学教师的法定平均年教学时数差别很大,且随着教育水平的提高有逐步减少的趋势,公立机构的小学教师年平均教学时间为791小时,公立机构中的初中教师年平均教学时间为723小时。个别国家如芬兰、韩国、波兰、俄罗斯和土耳其,初中教师的法定教学时间不到600小时,而哥斯达黎加、智利和墨西哥的法定教学时间则超过了1 000小时(如图4)。

教师的实际教学时间是指全职教师每年教授一组或一个班学生的平均课时数,包括所有额外的工作时间,比如加班(也包括除教学以外的活动,如维持秩序和完成行政任务的时间)。在OECD的调查中,只有少数几个国家能够同时报告法定和实际教学时间。例如,在立陶宛、新西兰和斯洛文尼亚,初中教师的教学时间实际上比法定教学时间多出了6%—10%,在波兰则多出21%。法定教学时间和实际教学时间之间的差异可能是由于教师缺勤或短缺而造成的加班,也可能是由于数据的性质造成的,因为法定教学时间的数字是根据官方的要求和规定而统计出来的,而实际教学时间则是根据行政登记册、统计数据库、代表性抽样调查或其他代表性来源而获得的。在生均教师工资成本的计算中,采用的是教师的实际教学时间,也使得其结果更加贴合实际情况。

(四)班级规模

班级规模即一个班级里学生数量的多少。班级规模不宜多大,也不宜过小。近年来,因为人口结构的变化,一些OECD国家的班级规模也随之降低。由于学生入学数量减少,所需要的教师数量也随之减少。OECD调查报告中的班级规模指的是平均班级规模——在某一特定教育水平上入学的学生人数除以班级数量。平均班级规模与理论班级规模不同,后者是指基于教学时间的理论价值和师生比例的理论班级规模,并不能反映各国的实际班级规模。