逆境求生:类型化视角下地方高校本科生学习特征及其分化机制研究

作者: 孟晓瑞 刘阳

[摘 要]运用H学院学情调查数据,以课程学习参与、学习动机为基准,通过聚类分析对本科生学习特征精准识别,获得4种本科生类型:志行合一型、学业跟随型、志行倦怠型、空想无为型。研究发现志行倦怠型是地方本科院校中的主要学生群体,占比高达41.5%;高校教学实践过程对各类学生均有不同程度的转化作用,无论是教学内容质量的提升还是教学方式、教师反馈过程性的教学投入均有助于内外学习状态均不佳的学生群体向志行合一型转化。地方本科高校以及教师层面应树立多维立体的学生发展理念,针对不同学生群体的学习特征给予学业帮扶,实施因类教学,适时帮助学习状态低迷的群体实现有效转化。

[关键词] 地方高校本科生;学习特征;学生类型;分化机制;志行合一

[中图分类号]G645 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2023)04-0028-06

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2023.04.005无论是高教大众化还是到普及化时代,地方本科高校作为扩招的主力军,在学人数激增的同时学生群体异质性、多元化趋势凸显,借助分类学可以帮助学校和教师有效识别学生亚群体的学习特征。阿斯汀(Astin,A.W)认为,只有借助分类学的描述才能依据大学生发展特征开展有意义的对话[1]。库(Kuh,G.D.)认为,基于态度和行为的聚类是学生类型的基础[2]。尽管高校不能大幅改变入学者是谁,但是可以预测学生可能以哪种类型的方式行动[3]。因此,基于类型学的多维视角是辨别学生学习过程性特征及差异的重要途径,有助于在教育教学中正视差异化学情样态,在实践层面有针对性地改善学生的教育体验,从而在育人过程中实施精准化的学业指导和帮扶,进而实现人才培养的高质量发展。

本研究以学生内外学习状态为切入点,对地方院校本科生群体类型进行构建和识别,以期多维度地考察不同类型本科生学习特征的差异及其分布特征,进而揭示地方高校本科生内外学习生态,探索其分化机理。这不仅可以丰富大学生的类型学理论,还可以为高等院校基于学生特征优化教学实践提供切实建议。

一、国内外文献述评

国外对于大学生学习与发展的类型学研究始于20世纪60年代,由围绕大学生社会、心理特征的分类转向学习参与模式特征的类型划分。早期克拉克和特罗(Clark,B.R.,Trow,M)基于学生认知参与和对机构的认同程度,确定了4种不同的学生类型:社交型、学术型、职业型和非墨守成规型[4]。随后哈曼克(Hackman,J.D.)描述了大学生普遍存在的7种成功模式和5种不成功模式,这12类学生在人口学特征、大学表现和毕业后计划等方面存在显著的差异[5]。斯金纳(Skinner,E)等人基于动机理论,以课堂行为和情感参与状况为内容,将学生划分为行为投入型、情感投入型、行为不满型和情感不满型4种类型[6]。施尼茨勒(Schnitzler K)认为依据学生课堂学习投入可分成游离型、顺从型、沉默型、投入型以及忙碌型5种类型[7]。

随着大学生类型研究在国内的发展,学者们主要围绕学生的学习参与、教育期望、学业适应以及学习成果等方面展开研究。吕林海等基于南京大学通识课的学情调查将学生分为4类,即沉默的思维游离者、沉默的思维参与者、开朗的思维参与者和开朗的思维游离者,发现思维游离者占比近一半左右[8]。杨娟等人将课堂参与用因子分析将学生划分为好好型、绵羊型、疏离型、明星型,其中不具备批判性思维的绵羊型占比最高[9]。汪雅霜采用聚类分析将学生的课程学习参与划分为全面型、自主型和游离型3种类型[10]。熊静将专项计划大学生的学业适应划分为融入型、调试型、游离型和脱节型[11]。魏署光等以学生期望值和学生投入度为分类基准,将学生划分为卓越型、跟进型、平衡型、高需求型、社交型和游离型6类[12]。张华峰等人将我国大学生学习动机用因子分析划分为社会规范型和自我生发型两类[13]。沈红团队依据大学生的学习成果特征,将学生分为敏思弱学型、均衡发展型、乐学拙思型、发展不足型、苦学课业型和后进自足型6类[14]。鲍威参照大学教育力模型,将我国大学生划分为高度匹配型、独立型、排斥型、被动顺应型4类,发现大众化后高校中占比最高的是被动顺应型学生[15]。

纵观现有研究成果,发现较多是以学生过程性投入和学习成果等变量进行的类型分析,并考察了不同类型学生在学习经历、能力提升等方面呈现的差异。但较多以重点高校大学生就读经历中单一变量做学生类型分析,较少综合外在学习行为和内部学习驱动力的类型进行判别。尽管不同类型学生在学习成果、能力提升等方面差异显著,但高校教学实践过程对不同类型学生的影响是否存在差异,有待进一步实证检验。基于此,本研究基于地方本科高校的学生调查问卷,通过K-means聚类分析、多元逻辑斯特回归分析,以期回答:分类视角下本科生学习特征是否存在异质性?不同类型学生在地方本科高校中分布特征如何?高校教学实践对不同类型本科生的影响是否存在差异?

二、研究设计

(一)调查对象与数据来源

本研究借鉴国内外成熟量表,编制了《大学生课程学习体验调查问卷》,该问卷包含大学生课堂教学体验量表、学习动机量表、课程学习参与量表以及个人信息等内容。调查对象为H学院大一至大四全体本科生,于2021年12月起采用线上调查的方式,对H学院19个学院本科生发放问卷14 058份,回收有效问卷8 194份,回收率为58.29%,并采用Stata14.0进行数据分析。

(二)变量测量与分析框架

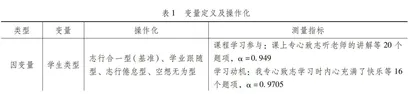

关于因变量本科生学习特征分类模型的构建,本研究将学习动机和课程学习行为两个维度作为分类基准,选取问卷中课程学习投入、学习动机的题项,学习动机关注学生内在学习目标、学习动力来源,而课程学习参与体现学生的学习投入的质量,结合内外视角有助于较好把握学生整体学习特点。课程学习投入借鉴CCSS中有关课上课下学习投入的题项,学习动机量表参照迟翔蓝博士论文以及CCSS中有关大学生学习动机与态度的题项[16],综合考察了学生内外学习动机水平。关于自变量相关指标的选取,主要参照澳大利亚课程与教学体验量表(CEQ)中良好教学的相关题项,将教学实践划分为教学内容和教学行为两个基本维度,调查工具的内部一致性系数(Crobach'α)均在0.7以上,信度较好。具体变量及测量指标见表1。

本研究采用二维四类分类法,用横轴代表学生的学习动机,纵轴代表学生的课程学习参与度,基于这两个指标进行k-means聚类分析,将学生分为4类(见图1),反映出地方本科院校学生群体内外学习特征的异质化。第一象限的学生学习动机较高并且课程学习参与度较高,命名为“志行合一型”,此类学生属于各方面表现最优的学生类型,也属于教师眼中学习积极主动且动力较足的学生;第二象限的学生尽管课程学习投入比较积极但是属于学习动机并不高的群体,命名为“学业跟随型”;第三象限的学生属于课程学习参与度和学习动机均为较弱的群体,命名为“志行倦怠型”;第四象限的学生尽管具有较强的学习动机但是课程学习参与不足,命名为“空想无为型”。探讨不同学生类型的分布特征,进一步检验外部教学如何影响不同类型的学生,进而尝试提出地方本科院校依据学生内部异质性因类施教的教学实践策略。

三、实证分析结果

(一)地方高校本科生学习特征类型分析

基于课程学习参与和学习动机两个指标聚类分析后,学生的分布状况如图2所示。描述性分析发现,地方本科高校“志行合一型”学生占比为25.2%;“学业跟随型”群体占比为17.6%;“志行倦怠型”学生占比为41.5%;“空想无为型”学生占比为15.7%。

“志行倦怠型”学生成为地方本科院校的主要群体,学习动机和学习参与表现均处于低迷状态并且占比接近一半,已有研究发现我国大学生中发展目标模糊,学业投入枯竭的症候群学生占比为29.2%[17],即使在重点高校,学业期望较低的“跟进型”学生占比也为16.6%[18]。究其原因可能由于基础教育阶段长期处于被动学习的状态,使得学生入学后动力枯竭,行动迷茫。地方本科院校学生更容易沿袭高中阶段的学习方式,高中生涯结束后学业目标难以建立、盲目学习的现象尤为突出。面对大学相对自主的学习氛围和学习目标的不确定性,他们往往对新的学习环境无所适从。因此,在人才培养过程中如何针对学习动机、行动力均不足的学生群体给予针对性的干预和指导,成为当前院校教育教学面临的一大挑战性问题。

(二)高校教学实践对不同学生类型的转化机制

本研究进一步以“志行合一型”学生为基准,构建了多元逻辑斯特回归模型(表2),基于模型参数的估计,考察教学实践的各维度对3类学生转化的可能。在控制了学生层面背景的变量后,发现教学实践过程对不同类型的学生群体有不同程度的影响。通过胜算比系数检验发现教学内容广度和课程挑战度、规制型、互动型教学方式、教学反馈均能显著增加“学业跟随型”“志行倦怠型”和“空想无为型”学生向“志行合一型”学生转化的可能。

具体而言,教学内容广度、课程挑战度、教学反馈对“学业跟随型”“志行倦怠型”和“空想无为型”3类学生向“志行合一型”学生转化效应更强。也就是说,拓宽课程教学知识面,增加教学内容的信息量,强化过程性学业反馈能够显著增加3类学生向“志行合一型”学生转化的可能,尤其对于“志行倦怠型”内外学习状态均不佳的学生影响系数最大。教学内容广度每增加一个单位,“志行倦怠型”学生发生比会降低7%,教学反馈每增加一个单位,“志行倦怠型”学生的发生比将降低6%;在两类教学方式中,规制型教学显著增加了3类学生转化的可能,而互动性教学对“学业跟随型”学生的优化作用更为显著,对其他两类学生的影响较弱。由此可见,尽管“志行倦怠型”学生是地方本科院校的主要群体,但是通过提升教学过程质量实现此类学生向“志行合一型”学生转化的可能性也更大。此外,多元逻辑斯特回归分析还显示,相较于教学方式、教学内容而言,过程性教学反馈对3类学生的积极转化效应更强。

四、结论与讨论

本研究利用西部一所地方本科院校8 194份学生为样本,以课程学习参与度和学习动机为基准,进行K-means聚类分析,构建了本科生学习特征的分类模型,并通过多元逻辑斯特模型分析验证了高校教学实践各要素对不同学习类型群体的影响效应,得出了以下结论。第一,依据内外学习状态,地方本科院校学生可分为志行合一型、学业跟随型、志行倦怠型和空想无为型4种类型,同时学习主动性弱、动力不足群体占比较高,课程学习参与度低的志行倦怠型和空想无为型学生占比高达57.2%,地方本科院校学生呈现出学习参与被动群体较为普遍的特征。第二,教学实践过程作为主要的教育活动,对不同类型的学生具有重要的转化价值。相较于互动型、规制型两类教学方式,教学内容质量以及教学过程性反馈更有助于3类学习动机不足、学习参与度低的学生向志行合一型学生转化。