效能评估视角下中小学教师培训评价指标体系的构建

作者: 丁云华 范远波

[摘 要]构建科学合理的、逐级分层量化的评价指标体系是当前中小学教师培训评估需突破的瓶颈之一。尝试在柯克帕特里克四级评估及其扩展模型的基础上采用意见征询、问卷调查等方法,构建中小学教师培训效能评价指标体系。从调研的结果来看,当前教师培训评估关注的重点仍然集中在反应层和学习层,且教师发展者和中小学一线教师对教师培训评估的看法存在一定的分歧:作为“施训者”的教师发展者对参训教师是否将所学的培训知识应用到日常的工作实践之中较为关注,而作为“受训者”的一线教师则对培训能否带来知识的增长、是否有助于职称晋升更为关注。基于效能评估的中小学教师培训改进策略能够为进一步提升中小学教师培训的效能提供参考和借鉴。

[关键词]教师培训;教师专业发展;评价指标;培训效能

[中图分类号]G451 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2023)05-0045-08

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2023.05.007

一、问题的提出

教师培训是指对在职教师进行职后教育的活动[1]。在我国教育发展的不同时期,曾被表述为“教师进修”“教师在职学习”“教师继续教育”等[2]。自2010年教育部、财政部决定实施“中小学教师国家级培训计划”以来,中小学教师培训日益受到重视。《教育部关于深化中小学教师培训模式改革 全面提升培训质量的指导意见》(2013)、《教育部 财政部关于实施中小学幼儿园教师国家级培训计划(2021—2025年)的通知》(2021)等政策文件的颁布,更使得中小学教师培训工作不断向纵深发展。而如何评估中小学教师培训的效果,教师发展者和中小学一线教师对教师培训评估的看法是否一致等问题随之而来。虽然教师培训评估的重要性已获得一致认同,但由于培训影响因素复杂、培训效果具有滞后性以及缺乏科学有效的评价指标体系等原因,评估成了教师培训最为薄弱的环节[3]。有研究者提出了教师培训效度评估的五大维度[4],构建了教师培训质量评价指标体系框架[5],但却没有给出评价指标的权重。还有研究者从实施和结果两大方面给出了教师培训有效性的评价指标体系[6],但却没有阐明指标权重的来源和依据。可见,构建科学合理的、逐级分层量化的评价指标体系,是中小学教师培训评估需突破的瓶颈之一。

效度、效果、效能、有效性等术语常被用于衡量培训的质量或结果。这些概念既相互联系又存在一定的区别。相对来说,效能是一个较大范畴的概念,是对效率、效果的概括性、综合性评价。现代管理学之父彼得·德鲁克指出,效率是“以正确的方式做事”,而效能则是“做正确的事”。效率和效能皆不可偏废,但是当效率和效能无法同时兼顾时,应首先着眼于效能,然后再设法提高效率[7]。笔者选择从效能评估的角度切入,意在强调保证培训方向的正确是前提,而培训方向是否正确则需要结合理论与实际进行判断,尤其要关注中小学一线教师的实际发展需求。此外,好的评价指标体系应具有导向性、科学性、系统性、可行性等特征。导向性是指评价指标体系具有指挥棒的功能,蕴含着未来努力的方向;系统性是指评价指标体系应尽可能完整,从全方位、多角度对被评估对象进行评价;科学性是指评价指标体系应力求客观、真实地反映被评估对象的本质属性;可行性是指评价指标体系内容简洁、可操作性强等方面[8]。为确保评价指标体系的导向性、科学性、系统性和可行性,笔者首先在已有评估理论和模型的基础上,初步构建了中小学教师培训效能评价指标体系,然后采用意见征询、问卷调查等方式对教师发展者和一线教师进行了调研,并根据调研结果对评价指标体系进行了修订,确立了评价指标体系的权重,给出基于效能评估的中小学教师培训改进策略,以期为进一步提升中小学教师培训的效能提供参考。

二、中小学教师培训效能评价指标体系的构建

(一)教师培训评估模型及其发展

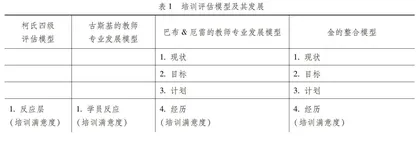

对教师培训评估较具影响力的模型为柯克帕特里克的四级评估模型(简称“柯氏模型”)。该模型包括反应、学习、行为和结果等4个层次。其中,反应层评估聚焦于学员对培训的满意程度;学习层评估主要关注学员在培训中所获得的原理、事实和技巧等;行为层评估主要关注培训对学员日常工作行为的影响;结果层评估主要关注培训对提高生产效率、降低成本、减少员工离职率等方面的影响[9]。古斯基认为,教师专业发展的成功需要个人学习与组织支持的共同作用。在某些情况下,所预期的积极结果之所以没有发生并非由于培训失效或者教师没有将时间和精力投入到学习之中,而是由于缺乏有效的组织支持[10],因而在柯氏模型的基础上新增了“组织支持与改变”层次,并由此提出了教师专业发展评估模型,包括学员反应、学员学习、组织支持与改变、学员对新知识和新技能的应用、学生学习成果等5个层次。其中,学员反应评估聚焦于学员对专业发展活动经历的反应,涉及内容、过程和场景三大范畴;学员学习评估主要衡量学员在专业发展活动中获得的知识、技能、态度或信念;组织支持与变化评估主要关注教师专业发展成功所需的组织环境和特征;学员对新知识和新技能的应用评估主要考察学员对新知识和新技能的应用情况;学生学习成果评估则涉及学生的认知、情感和心智技能等多个方面[11]。巴布和厄雷进一步扩展了古斯基的教师专业发展评估模型,在反应层评估之前增加了现状概览、目标、计划等规划方面的内容以及在结果层之后增加了教师专业发展活动对校内外非参与教师和学生影响的评估。金在前人研究的基础上提出了教师专业发展评估的整合模型(表1)[12]。与前述评估模型相比,该模型的不同之处主要体现在如下几个方面:一是强调了组织支持各因素的联动作用以及教师主动性的重要作用;二是从个体、专业、文化三个角度进一步细化了对教师实践程度和质量的考察;三是将教师专业发展活动对校内外非参与者的扩散性影响调整为其中的一个层次。

(二)中小学教师培训效能评价指标体系的初步构建

已有的评估模型为本文构建中小学教师培训效能评价指标体系提供了理论基础。总的来看,柯氏模型是培训评估理论的开山之作,奠定了培训评估的基调。该模型自提出以来,经历了六十多年的检验和发展,具有深厚的实践应用基础,在世界各地产生了广泛的影响[13],展现出极强的适用性[14]。古斯基、巴布、金等人在柯氏模型的基础上提出了各自的教师专业发展评估模型,亦为我们研究教师培训评估提供了有益的启示。但这些扩展模型主要适用于包括组织支持在内的整体性教师专业发展评估,而非专门针对教师培训效能的评估。若将这些扩展模型应用到教师培训效能评估情境之中,古斯基所增添的“组织支持与改变”层次更像是在评估影响教师培训效能的组织因素,而非评估教师培训所产生的结果[15];巴布和厄雷所增添的规划层次(现状、目标、计划)是实施教师培训之前需进行的准备工作,同样属于影响教师培训效能的因素,而非教师培训所产生的结果;巴布、金等人所提及的扩散性影响可以和学生的学习成果一起归类到柯氏模型的结果层之中。越大越全的教师专业发展评估模型,在理论上越能够兼顾影响教师专业发展的各种因素和利益相关者。但在实践中却具有较差的可行性,在具体操作过程中容易出现流于形式、顾此失彼和产生异化等现象。教师培训是促进教师专业发展的重要途径。但仅靠教师培训难以实现教师专业发展的多重目标。笔者所考察的是教师培训的效能,而非教师专业发展的效能。因此,本文以柯氏模型的四级评估作为基本的框架,将中小学教师培训效能评估的主要框架确定为反应评估、学习评估、行为评估和结果评估4个层次。考虑到柯氏模型发端于商业领域,其中的一些衡量标准主要适用于企业员工培训而非教师培训,笔者因而同时吸收了古斯基、巴布、金等人教师专业发展模型中的一些衡量标准,并根据中小学教师培训的实际情况进行了适当的调整。

从已有的研究来看,当前我国中小学教师培训评估主要停留在教师培训项目调查和教师学习情况评估两大方面,鲜见涉及教师行为的改变和学生发展等方面的评价[16]。有学者认为,教师行为的改变是衡量教师培训有效性的重要指标[17],学生发展则是教师培训的最终落脚点。教师专业发展的根本目的在于促进学生的发展,对教师专业发展活动的评价最终要看教师专业发展活动对学生所产生的影响[19]。在一些情况下,学生学习成果信息甚至被用于评估“投资回报率”[20]。教师培训作为教师专业发展活动的重要内容之一,对其结果层的评估同样少不了对学生发展影响的评价。此外,由于人具有社会属性,人与人之间的互动也是影响教师专业发展的潜在因素之一。教师专业发展共同体、协作实践教学、教师学习共同体的日益流行无不提醒着我们分享理念、共享资源、共同合作的重要性。如果说教师培训对参训教师个体发展所产生的影响属于直接影响,那么教师培训对学生发展以及对非参训教师所产生的影响则可以视为金所说的扩散性影响。基于上述理由,笔者尝试构建的评价指标体系不仅关注教师参与培训之后的即时感受和学习效果,也关注教师培训对教师行为所产生的影响以及对学生发展和非参训教师所产生的扩散性影响。由于评估框架中的学习层和行为层已经较为详尽地考察了教师培训对教师个体知、情、意、行等方面的影响,因而结果层将重点关注教师培训对学生发展和非参训教师所产生的影响。初步构建的评价指标体系如下:反应层评估涉及参训教师对培训内容、培训专家、培训日程安排、培训组织管理工作以及培训食宿条件的满意度等5个方面;学习层评估涉及参训教师在培训中所获得的新知识、新技能以及教育信念等;行为层评估主要对参训教师在日常工作实践中运用新知识、新技能的情况进行考察;结果层评估主要关注教师培训对学生发展以及非参训教师带来的影响。需要指出的是,本文主要研究的是教师培训对教师个体及利益相关者带来影响的评估,而非针对学校教师专业发展实践的评估,因此并没有将教师专业发展评估模型中的组织支持层次考虑在内。

(三)根据意见征询的结果对评价指标体系进行修订

为进一步完善中小学教师培训效能评价指标体系,笔者将初步构建的评价指标体系转换成专家意见征询表,分别咨询了5位具有中小学教师培训经验的专家以及5位中小学一线教师的意见。专家F认为,“培训最重要的目的是要促进教师的思考以及拓宽他们的视野,而不是给他们传输知识和技能”;专家L表示,“教师在日常工作中的积极性很重要,培训对教师工作积极性和工作效率的影响也是培训评估需考虑的内容”;专家D指出,“许多教师主要是抱着职称晋升的目的参与培训”;专家T认为,“有效的培训能够促使学员为其所在单位做出更多贡献”;教师H和教师L对指标体系中的一些具体语言表述给出了建议。根据意见征询的结果,笔者对初步构建的评价指标体系进行了修订,吸纳了相关专家和教师的一些建议,最终形成的评价指标体系包括4项一级指标、18项二级指标(表2)。其中,反应层评估和初步构建的评价指标体系一样,主要是对培训满意度进行评估,涉及参训教师对培训内容、培训专家、培训日程安排、培训组织管理工作以及培训食宿条件的满意度等5个方面;学习层评估除了涉及参训教师在培训中所获得的新知识、新技能以及教育信念之外,增加了对参训教师的视野和思考等方面进行评估的内容;反应层评估除了对参训教师在日常工作实践中运用新知识、新技能的情况进行考察之外,增加了对参训教师工作积极性和工作效率等方面进行评估的内容;结果层评估除了关注教师培训对学生发展以及非参训教师带来的影响之外,增加了对教师职称晋升等个体发展以及对组织的贡献等方面进行评估的内容。